漢字と書道は、中国文化の中で非常に重要な役割を果たしています。漢字は数千年の歴史を持ち、その美しさや構造は漢字を用いる人々に深い理解と感動を与えています。一方で書道は、単なる文字の書き方を超え、芸術や哲学、さらには心の表現とも言える存在です。本記事では、漢字と書道の歴史的背景や相互関係について詳しく探っていきます。

1. 漢字の起源

1.1. 漢字の初期の形態

漢字の起源は古代中国にさかのぼります。最も古い漢字の形態は、甲骨文字(こうこつもじ)と呼ばれ、紀元前14世紀から11世紀頃の殷(いん)時代に遡ります。これらの文字は亀の甲や動物の骨に刻まれ、主に占いなどの目的で使用されました。漢字は象形文字が起源であり、当初は物や概念を視覚的に表現するために描かれました。例えば、山はその形を模して描かれ、川は流れる様子を象徴しています。

初期の漢字は非常に直感的であり、当時の人々にとっても容易に理解できるものでした。しかし、時と共に社会が発展し、漢字はさらに洗練されていきました。これにより、漢字は単なる記号から、複雑な意味を持つ文字へと変容しました。この過程で文字が持つ象形性は失われつつありますが、漢字の美しさや独特の表現力は今でも大切にされています。

1.2. 漢字の発展過程

漢字の発展過程は、数千年にわたる文化的、社会的背景と密接に関連しています。漢字は、隋(すい)および唐(とう)時代を経て、広く使用されるようになりました。この時期、漢字は日本や韓国、ベトナムに伝わり、それぞれの国の文化と結びついて新たな文字体系を形成しました。例えば、日本では「漢字」に加えて、平仮名や片仮名が生まれ、日本独自の表記が確立されました。

また、漢字はその後も変化を続けました。宋(そう)時代になると、印刷技術が発達し、漢字の普及が加速しました。これにより、漢字の使用範囲は広がり、一般の人々にも広く浸透しました。さらに、明(みん)・清(しん)時代においては、漢字は更に多様化し、地域ごとに異なる字形や発音が生まれることになります。漢字の歴史は、ただの文字の変遷に留まらず、その背後にある文化や思想の変化も表しています。

1.3. 漢字と他の文字体系の比較

漢字は、世界には数多くの文字体系が存在しますが、その独特な仕組みは他の体系とは一線を画しています。例えば、ラテン文字やアラビア文字は、音素文字と呼ばれ、音を基にした構造を持っています。それに対して、漢字は表意文字であり、意味を持つ概念を直接表現します。この違いは、漢字が持つ言葉の深層的な意味や文化的な背景を理解する際に重要なポイントです。

他の文字体系と比較すると、漢字はその数が非常に多く、またその意味も多岐にわたります。例えば、漢字「行」には「行く」「行う」など、様々な意味があります。このように、一つの漢字が多様な解釈を持つため、漢字を学ぶことは単なる文字の習得にとどまらず、言語全体を深く理解することへとつながります。

さらに、漢字は他の文化との交流を促進する役割も果たしています。中国を経由して日本や韓国に伝わった漢字は、それぞれの文化において独自の発展を遂げました。このことは、漢字が単なる文字以上のものであることを示しており、文化的な架け橋としての役割も果たしています。

2. 漢字の構造

2.1. 漢字の部首と構成

漢字の特徴的な要素の一つは、部首であり、これにより漢字の意味を理解する手助けとなります。部首は漢字の中で意味の共通性を示し、漢字全体の意味を理解するための手がかりとなります。例えば、「氵」という部首は水を意味し、「海」や「河」などの漢字に見られます。このように、部首を理解することで、多くの漢字の類似点や相違点を把握することが可能になります。

漢字の構成は、部首と音符から成り立っています。音符はその漢字の音を示し、部首は意味を示します。この二つの組み合わせにより、漢字は視覚的かつ音韻的な情報を提供します。したがって、漢字を読む際には、単にその形を見た目で判断するだけではなく、部首や音に基づいて理解し判断する必要があります。

たとえば、「河」という漢字は「氵」(水)という部首が付いており、音符の「可」によりその読み方が「かわ」と認識されます。このように、部首と音符の組み合わせは、漢字の理解を深める鍵となります。部首と音符の相互作用は、漢字を習得する際の興味深い側面の一つです。

2.2. 漢字の音と意義

漢字の音は、言語の中で非常に重要な役割を果たしています。漢字一つ一つに与えられた音は、単なる発音に留まらず、文化や歴史的背景を反映しています。たとえば、「日」という漢字は「にち」または「じつ」と読み、日本語の「日の出」「日曜日」などに使われています。このように、漢字の音はその文化圏において特別な意味を持つことがあります。

一方で、漢字の音は方言や地域によって異なることもあります。例えば、中国本土では「日」を「rì」と発音しますが、香港では「jat6」となります。このように、同じ漢字でも異なる発音を持つため、言語の多様性を感じさせます。この差異は、単に言語的な違いだけでなく、各地域の文化的背景や歴史を示すものでもあります。

また、漢字はその意味だけでなく、音の響きやリズムによっても美しさを感じさせます。「春」という漢字は「ちゅん」と発音し、春の訪れを感じさせる豊かさや明るさを含んでいます。このように、漢字はその音と意義を通じて、感情や情景を巧みに表現することができるのです。

2.3. 漢字の変化と進化

漢字は時代の変化と共に進化してきました。古代の漢字は主に象形文字でしたが、時代が進むにつれてその形態は簡略化され、現在のような抽象的な形へと変化しました。特に、隷書や行書のような書体が発展する中で、漢字は書く作業の効率を重視した構造へと移行していきました。

例えば、古い時代の漢字「魚」は、魚の形を模した卵形の字でしたが、後に「魚」として形が単純化されました。このような文字の変化は、日常生活における便宜性を考慮した結果でもあります。同様に、書道においても、筆致の流れるような形が求められたことから、漢字はまた違った進化を遂げました。

このような漢字の変化は、漢字の学びや使用においても影響を及ぼしています。かつては大量の漢字を覚えることが求められましたが、現代では簡体字などの導入により、より少ない漢字で表現が可能になっています。このような背景を知ることで、漢字の持つ魅力や柔軟性をより深く理解できるでしょう。

3. 書道の歴史

3.1. 書道の起源と発展

書道は、漢字を用いた芸術表現の一つです。その起源は、古代中国にさかのぼります。最初は実用的な目的で書かれていましたが、時を経るにつれて芸術の域に達しました。唐代には、多くの書道家が生まれ、様々なスタイルが確立されました。有名な書道家の一人、王羲之(おうぎし)は、その美しい筆跡で知られ、現在でもその作品は高く評価されています。

特に唐代には、隷書や行書といったスタイルが登場し、書道の表現力が豊かになりました。これにより、書道は単なる文字の記録にとどまらず、精神的な表現や情緒を伝える手段としても考えられるようになりました。また、書道は官僚や知識人の教養としても重視され、多くの人々に受け入れられました。

書道の発展は、政治的な変動や文化の影響を受けながら進んできました。北宋末期から南宋初期にかけて、書道はさらなる進化を遂げ、人々の間で支持を受けていきました。書道は、ただの技術やスキルではなく、心や精神を表現するものとして確立され、今日に至るまでその重要性は変わっていません。

3.2. 書道のスタイルと流派

書道には、様々なスタイルと流派があります。それぞれが独自の特徴を持ち、さまざまな表現方法を用います。最も一般的なスタイルの一つは、楷書(かいしょ)です。楷書は、読みやすさと美しさの兼ね備えたスタイルで、特に学生や書道の初心者に向いています。

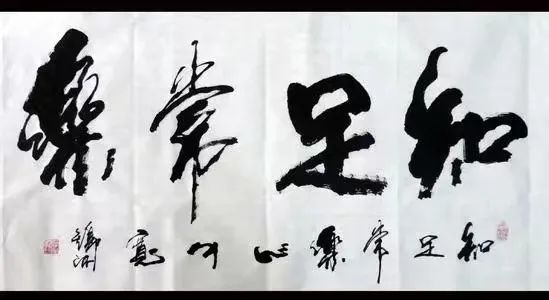

次に人気があるのは、行書(ぎょうしょ)です。行書は、楷書を基にした流れるような筆致が特徴で、表現の自由度が高いスタイルです。書道を学んでいる人々は、行書を通じて自分らしさを表現し、創造性を発揮することができます。また、草書(そうしょ)は、筆を一筆書きのように流すことで、非常に動的な印象を与えます。このスタイルは上級者向けであり、その自由な表現が美しいとされています。

書道の流派も多様で、例えば「草隷派」や「王羲之派」、さらには「禅僧派」などがあります。これらの流派は、それぞれ異なる技法や理念を持ち、それが技術や表現に影響を与えてきました。書道のスタイルや流派を探求することは、書道の奥深さを理解する上で重要なポイントです。

3.3. 書道と文化の関係

書道は、中国文化の中で非常に重要な位置を占めています。その美しさや哲学は、単なる文字の記録を超え、文化的表現の一部として認識されています。古代中国の儒教や道教、禅などの思想と密接に結びついており、書道は自己表現や内面の探求の手段とされていました。

また、書道は詩や絵画、音楽など、他の芸術とも融合し、新たな表現を生み出しています。例えば、書道家が詩を詠む際には、そこに込められた思いや情感を筆致で表現することが求められます。このように、書道は他の文化や芸術と密接に関係し合い、相互に影響を与え合っています。

現代においても、書道は国際的な舞台で取り上げられ、交流の媒介となっています。多くの国で書道が学ばれ、その美しさや技術が賞賛されています。書道は、単なる伝統文化だけでなく、世界のさまざまな人々とのコミュニケーションの一環として機能しています。

4. 漢字と書道の相互影響

4.1. 書道における漢字の美

書道は、漢字の美しさを際立たせる重要な手段として機能しています。漢字の設計自体が視覚的に魅力的であるだけでなく、書道家がそれを表現することで、さらにその美しさが引き立ちます。文字の形、筆の動き、インクの濃淡などが相まって、見る人に深い感銘を与えるのです。

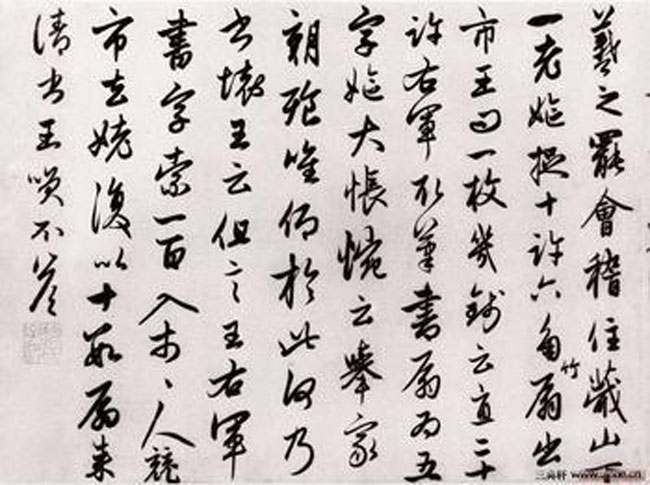

例えば、王羲之の「蘭亭序」は、書道の頂点とされる作品であり、その流れるような筆致は、漢字の持つ美しさを最大限に引き出しています。この書の中での漢字は、ただの情報を伝える手段ではなく、感情や思想を具現化したアートとなっているのです。

さらに、書道の各スタイルは、漢字の形を変化させたり強調したりします。例えば、草書では場合によって文字が極端に簡略化されることがありますが、そこでも漢字の持つ基盤となる美が失われることはありません。このように、書道は漢字の美を発展させ、洗練させる役割も果たしています。

4.2. 漢字の形と書道表現

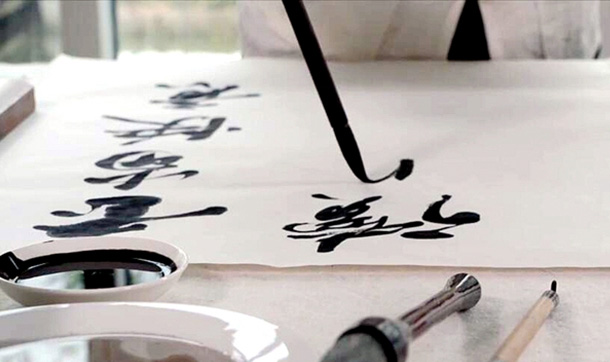

漢字の形は、書道において重要な要素です。書道家は、漢字の形状を用いて個々のスタイルや感情を表現します。例えば、正確な楷書では安定感や秩序を感じさせるのに対し、行書や草書では自由さや躍動感をもたらすことができます。

書道における漢字の形の変化は、筆運びや筆圧によっても影響を受けます。特に、書道家が使用する筆は、漢字の形を決める上で非常に重要な器具です。筆の持ち方、動かし方、インクのつけ方など、これら全てが書かれる漢字の形に影響を及ぼします。

さらに、漢字の形はその意味やニュアンスを反映することもあります。たとえば、漢字「喜」は、書道の表現によって喜びや感謝の態度を示すことができます。このように、漢字の形は書道表現と密接に関わっており、文化的な意味合いを持つことにも寄与しています。

4.3. 漢字と書道の国際的影響

漢字と書道の影響は、中国国内に留まりません。漢字は日本、韓国、ベトナムなどの国々でも使用され、各地での文化に根付いています。これにより、漢字と書道は国際的な認知が広がり、他の文化への影響も強まっています。

特に日本では、漢字が日常生活の中で広く使われ、書道も盛んに行われています。日本の書道家たちは、中国の書道に影響を受けつつも、独自のスタイルを生み出し、多様な表現を行っています。このように、漢字と書道は国を超えて共鳴し、交流を生んでいるのです。

さらに、最近では、書道が国際交流の一環として認識され、各国での書道イベントやワークショップが開催されています。このような活動は、書道を学ぶことによる文化理解を促進し、漢字への興味を広げる一助ともなっています。漢字と書道の魅力は、国際的な舞台で更に多くの人々に受け入れられることでしょう。

5. 現代における漢字と書道

5.1. 現代社会における漢字の役割

現代社会において、漢字は依然として重要な役割を果たしています。特に中国や日本では、日常のコミュニケーションや教材、標識など多くの場面で使用されています。デジタル化が進む中でも、漢字は変わらず重要な情報伝達手段として根強く残っています。

また、漢字はアイデンティティの一部としても位置づけられています。特に若い世代において、漢字を学ぶことで自国の文化や歴史を理解するきっかけとなり、自らのアイデンティティを再確認する機会となることがあります。漢字を使った表現は、単に文字を記すことではなく、文化や思考の一端を表現する方法でもあるのです。

漢字の学びは、日常生活やビジネスの場においても非常に有益です。特に国際的な取引や交流が増える中、漢字を理解することで異文化コミュニケーションが円滑に進む場合も多々あります。このように現代社会における漢字の役割は、単なる文字の認識を超え、深い文化的意義を持つものとなっています。

5.2. 書道の現代的アプローチ

現代の書道は伝統的な技術に加え、現代的なアプローチも取り入れられています。新しい表現方法やスタイルが生まれ、書道はより自由で多様な形態に進化しています。書道教室やワークショップでは、初心者でも楽しめるようなスタイルや技法が教えられ、若い世代を中心に人気を博しています。

さらに、デジタル技術の発展により、書道は新たな表現方法としても注目されています。書道家はデジタルアートとしての書道を試みたり、デジタルメディアを通じて作品を発信したりしています。このように、書道は伝統と現代が融合し、新たな形での表現活動が行われています。

このような現代的な書道は、情報社会の中での新しいコミュニケーション手段ともなりえます。例えば、SNSを使用して自分の作品を広めたり、オンライン講座を開いて世界中の人々と書道を共有したりすることで、書道は国際的な交流の一環となりつつあります。書道のアプローチの多様化は、今後の展望を一層明るくする要素とも言えるでしょう。

5.3. 漢字と書道の教育の重要性

漢字と書道の教育は、次世代への文化継承において非常に重要です。学校教育において、漢字の読み書きは基本的なスキルとして教えられていますが、書道教育も同様に重要な役割を果たしています。書道を通じて、学生たちはただ文字を習得するだけでなく、集中力や精神性を養うことにも繋がります。

書道は、職業的なスキルではなく、自己を表現する方法としての価値があります。若い世代が書道を学ぶことで、自分自身を理解し、他者とコミュニケーションをとる力を養うことができるのです。書道教育は、その深い哲学や文化的背景を学ぶことにもつながり、自己成長に寄与します。

さらに、書道や漢字の勉強を通して、国際的な視野を広げることも可能です。他国との交流や国際的なイベントで漢字や書道が取り上げられる中、学んだ技術は新しい文化体験を生むきっかけとなります。これにより次世代が漢字や書道に対する深い理解と敬意を持ち、文化継承が図られていくことでしょう。

6. まとめ

6.1. 漢字と書道の意義

漢字と書道は、中国文化の中で深い意味を持っており、単なる文字や技術を超えた価値を提供しています。漢字は言語の基盤として、私たちの思考を支え、書道はその表現力を豊かにする手段となっています。両者の関係は、文化や歴史、個人のアイデンティティといった多面的な側面が絡み合い、深い精神的なつながりを形成しています。

6.2. 今後の展望

未来においても、漢字と書道の重要性は変わらず、国際的な交流や文化理解を促進する要素として期待されています。新しいテクノロジーの導入や教育の革新を通じて、次世代にもその魅力が受け継がれ、多くの人々に愛され続けることが望まれます。

6.3. 読者へのメッセージ

最後に、漢字と書道が持つ深い美しさとその歴史的背景を理解することで、皆さんの文化への理解が深まれば幸いです。漢字や書道を学ぶ過程で、自分自身を見つめ直し、心の表現を更に豊かにしていく機会を得られることでしょう。ぜひ、漢字や書道の世界を自らの手で感じ、楽しんでいただければと思います。

終わりに、漢字と書道は中国文化の宝物であり、その美しさと奥深さは今後も私たちの生活に息づき続けることでしょう。興味を持った方は、ぜひ一度、書道を体験する機会を持ってみてはいかがでしょうか。