五行説は、中国古代の哲学的な概念であり、自然界や人間の体、社会の様々な側面を説明するための重要な理論です。この理論は、木、火、土、金、水という五つの元素から成り立っていて、各元素は独自の特性を持ちながら、互いに影響を与え合っています。五行説は中医学を始め、さまざまな分野に応用され、現代においてもその意義が再評価されています。この記事では、五行説の基本概念、歴史的背景、医療における応用、日常生活での影響、さらに現代社会における意義について詳しく紹介していきます。

1. 五行説の基本概念

1.1 五行の定義

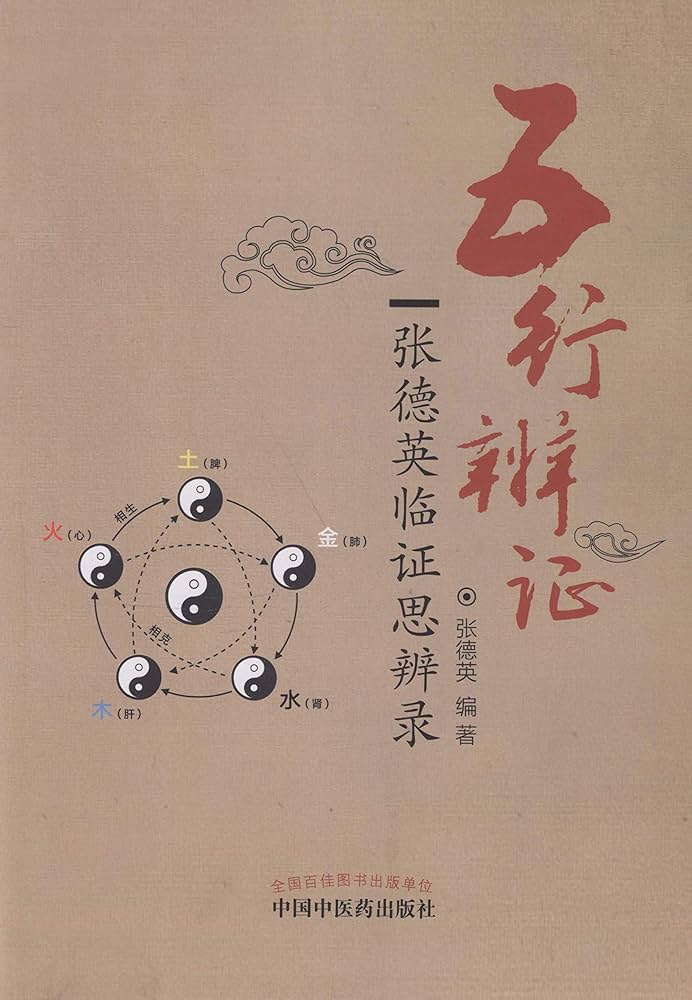

五行は、木、火、土、金、水という五つの元素から構成されています。それぞれの元素は、自然界の異なる側面や特性を象徴しています。例えば、木は成長や発展を象徴し、火はエネルギーや情熱を意味します。一方、土は安定や基盤を、金は硬さや潔癖さを、水は流動性や感情を表します。このように、それぞれの元素が持つ特性は、私たちの心身、または社会生活にさまざまな影響を及ぼします。

1.2 五行の相互関係

五行は単独で存在するのではなく、相互に関連し合っています。具体的には、五行の間には「生」と「克」の関係が存在します。「生」とは、ある元素が他の元素を生成する関係を指し、例えば木が火を生み出すといった具合です。一方、「克」とは、一つの元素が他の元素を抑制する関係を意味し、例えば水が火を消すといったことになります。これにより、五行は自然界の調和やバランスを表現しているのです。

1.3 五行の変化と循環

五行は静的な状態ではなく、常に変化し循環しています。例えば、木が燃えて火になると、その火が燃え尽きることで灰となり、最終的には土に帰ります。この土が次には新たな木を育むというサイクルが繰り返されるのです。この循環は自然の法則としても見ることができ、五行説の基本的な考え方の一つです。このような循環が理解されることで、私たちは生活の中での変化や成長をより深く理解することができます。

2. 五行説の歴史的背景

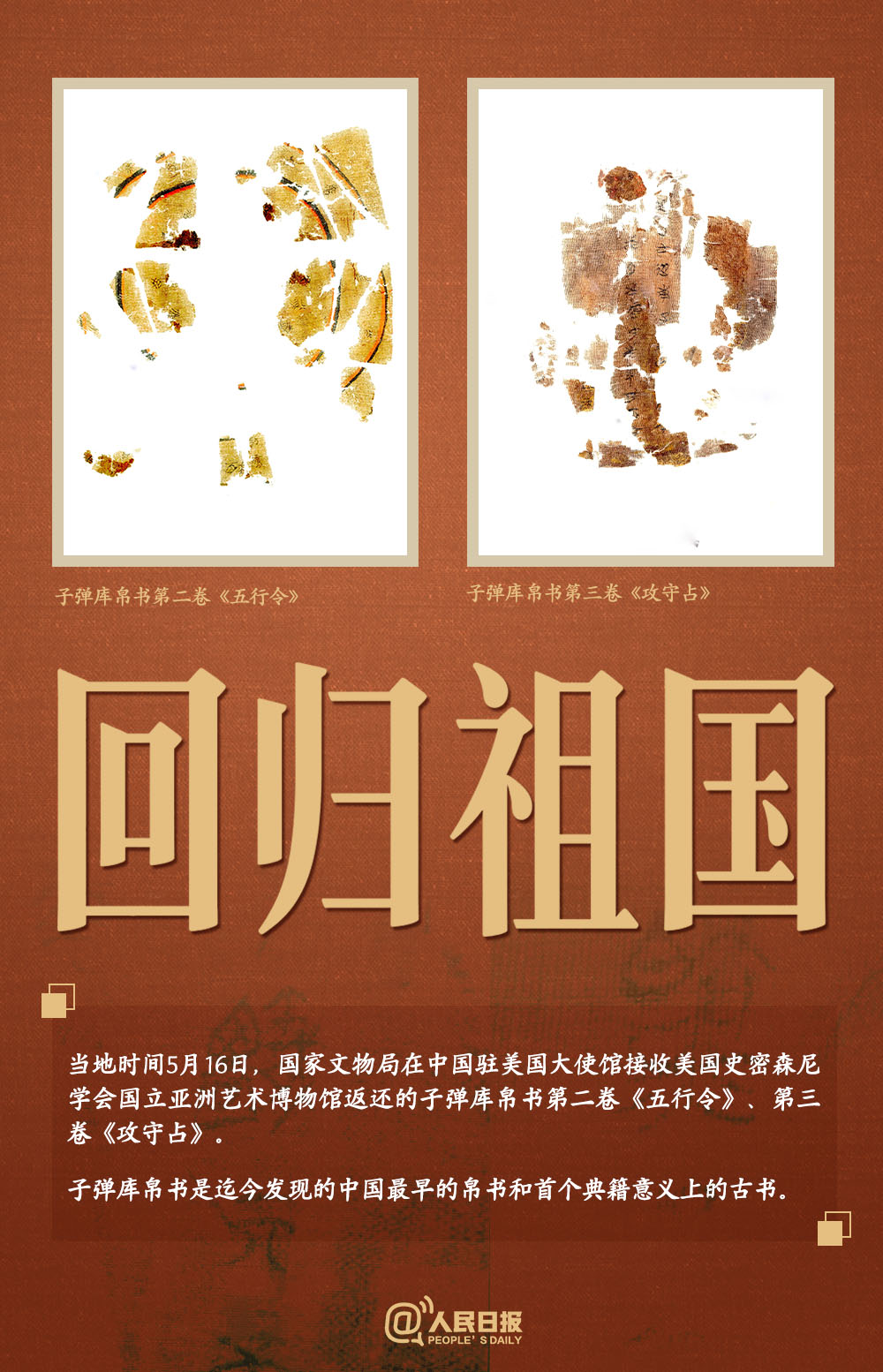

2.1 中国古代思想と五行説

五行説は、中国古代思想の中心的な要素の一つとして発展してきました。特に、戦国時代や漢代には多くの思想家たちがこの理論に関心を持ち、さまざまな解釈や応用が試みられました。古代中国の儒教や道教、陰陽説などとも密接に関連しており、自然界や人間存在の理解を深めるための重要な枠組みとされていました。

2.2 五行説の発展と変遷

五行説は、時代とともにさまざまな形で変化を遂げてきました。唐代以降、五行説は中医学に組み込まれ、体のバランスや病気の診断方法に影響を与えました。この時期には、さまざまな医書が編纂され、五行の理論を基にした治療法が広まりました。また、元代や明代にかけては、五行説が占星術や風水にも影響を及ぼし、さらに広がりを見せました。

2.3 五行説と他の哲学思想との関係

五行説は、他の哲学思想との関係性も重要です。特に、陰陽説との関連性は深く、五行は陰陽の変化を通じて自然界や人間の状態を説明する手段として用いられます。また、仏教や道教などの宗教思想とも相互に影響を与えながら発展してきたため、五行説を理解することは、中国の哲学や思想全体の理解にも寄与します。

3. 五行説の医療における応用

3.1 中医学における五行説

五行説は中医学の基盤とも言える理論であり、体の健康や病気の理解において重要な役割を果たしています。中医学では、五行の各元素は特定の臓器や感情と結び付けられています。例えば、木は肝臓、火は心臓、土は脾臓、金は肺、水は腎臓に対応しており、五行のバランスを崩すと、これに関連する臓器に悪影響を及ぼすとされています。

3.2 五行に基づく診断法

中医学における診断法には、五行説を活用したさまざまな方法があります。例えば、患者の舌の色や脈の状態を観察することで、五行のバランスをチェックし、どの元素に問題があるのかを特定します。この情報をもとに、治療方針が決定されます。また、患者の感情状態も考慮され、五行同士の相互関係を踏まえた複合的な診断が行われるのです。

3.3 五行を用いた治療方法

五行説に基づく治療方法は多岐にわたります。鍼灸や漢方薬、気功などがその代表的なものです。例えば、肝臓の問題に対しては木のエネルギーを高めるような鍼灸施術が行われ、特定のハーブを使用した漢方薬が処方されることがあります。また、患者のライフスタイルや食事も考慮し、日常生活で五行のバランスを整えるためのアドバイスも行われます。

4. 五行説と生活

4.1 日常生活における五行の影響

五行説は日常生活においてもさまざまな形で影響しています。例えば、季節ごとに異なる要素が重視されていることが挙げられます。春には木のエネルギーが強く、成長や新しい始まりを象徴します。夏は火のエネルギーで、活動的で活気ある時期とされています。一方、秋は金のエネルギーを象徴し、収穫や成熟の時期であり、冬は水のエネルギーが強まり、内面的な充実や休息の時期とされています。

4.2 食生活と五行

五行説は食文化にも影響を与えています。各元素に応じた食材が重視され、バランスの取れた食事が推奨されます。例えば、木の元素には緑色の野菜や果物、火の元素には辛味や温かい食材、土の元素には穀物や甘味のある食材、金の元素には白い食材、水の元素には黒い豆類や海藻が該当します。このように、五行に基づいた食事を心がけることで、身体のバランスを保ち、健康的な生活を送ることができます。

4.3 風水と五行

風水においても五行説は重要な役割を果たします。風水は、住居や環境と調和を図るための方法ですよね。この時、五行が持つ特性を活かして家の中の配置や色、形を考慮します。例えば、木のエネルギーを取り入れるためには、植物を置いたり、緑色のインテリアを取り入れると良いとされています。一方、火のエネルギーを象徴する赤やオレンジのアイテムを活用することで活気をもたらすことができます。このように、五行を考慮した風水は、居住空間の調和を生み出すことができます。

5. 現代における五行説の意義

5.1 五行説と現代科学

現代において、五行説は単なる古代の知恵と考えられがちですが、近年では科学との関連が注目されています。特に、心理学や生理学の観点からも五行の考え方は興味深いものがあります。たとえば、ストレスが心身に与える影響などを五行のバランスで分析する試みが行われています。こうした研究は、五行説の現代的な再評価を促進しており、新たな可能性を秘めています。

5.2 五行説の再評価

近年では、五行説が持つ全体的なバランスの重要性が再評価されています。特に、ストレス社会においては心身の健康の維持が重要なテーマとなっており、五行説の教えがそれに寄与することが期待されています。五行によって示される相互関係や循環性は、心身の健康を維持するための重要な指針となるでしょう。

5.3 五行説の国際的な影響

五行説は中国国内に留まらず、国際的にも影響を与えています。特に、東洋医学やマインドフルネス、環境デザインなどの分野で五行の考え方が応用されるようになっています。また、海外におけるヨガやセラピーの分野でも、五行のエッセンスが取り入れられ、精神的および身体的な健康を追求する手段として広まっています。このように、五行説は国境を越えて、現代人の生活に深く浸透しています。

まとめ

五行説は、中国古代から現代までにわたって人々の生活、思想、医療に深い影響を与えてきました。その基本的な概念や相互関係は、私たちの生活のさまざまな側面を理解するための貴重な資源となります。五行説は単なる理論にとどまらず、日常生活や医療、さらに現代社会の中での適用が進んでいます。これからも、五行説を通じて私たちの生活がより心身ともに豊かになることが期待されます。