春秋戦国時代は、中国古代の重要な時代であり、その思想は後の中国社会や文化に深い影響を与えました。この時代は、政治的な混乱とともに、多様な思想が生まれ、発展した時期でもあります。以下では、春秋戦国時代の概要から、思想の進展、思想の交流、そして後世への影響までを詳細に説明します。

1. 春秋戦国時代の概要

1.1 時代背景

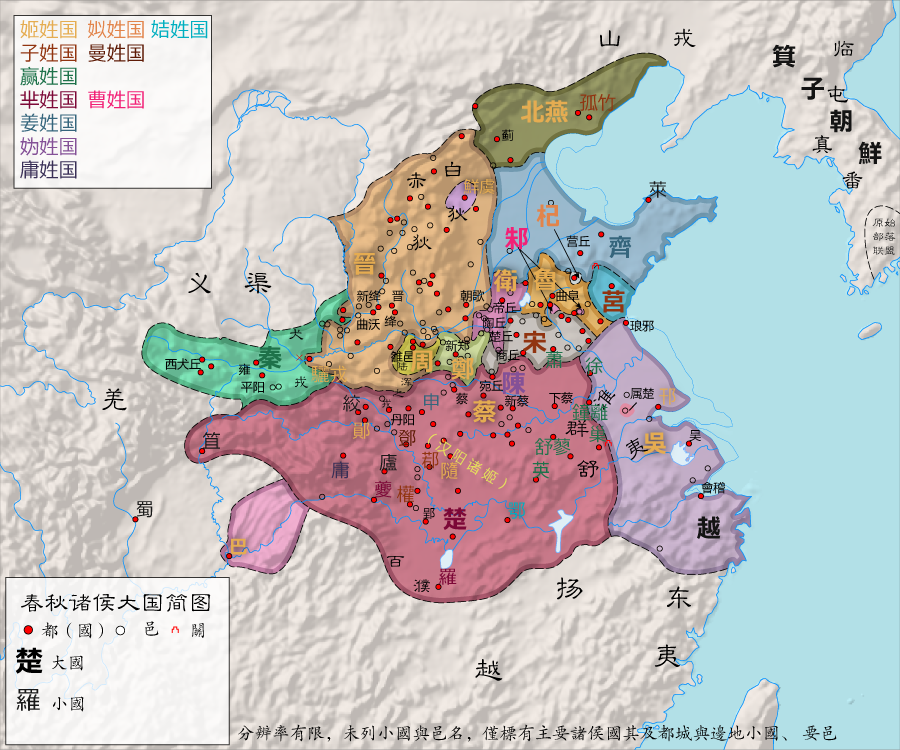

春秋戦国時代は、おおよそ紀元前770年から紀元前221年までの約550年間を指し、春秋時代と戦国時代の二つの部分に分けられます。この時代は、周王朝の衰退に伴い、地方の諸侯が権力を強化し、国家間の戦争が頻発した時代でもあります。特に、春秋時代は「春秋」と呼ばれる歴史書にまとめられ、儒教の成立に重要な役割を果たしました。

この時期、諸侯国同士の争いは激化し、各国の戦争は日常茶飯事でした。しかし、その一方で、この時代には商業の発展や、鉄器、農業技術の向上が見られ、社会の流動性が高まりました。このような背景の中で、さまざまな思想家たちが登場し、それぞれの考えを展開していきます。

1.2 社会・政治状況

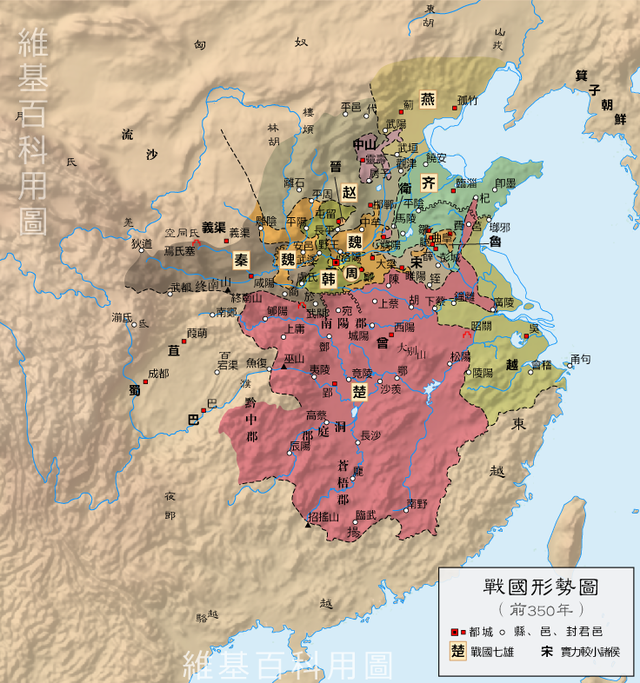

春秋戦国時代は、多くの諸侯国が存在し、それぞれが独自の政治形態や文化を持っていました。特に、戦国時代に入ると、七つの主要な国、すなわち秦、楚、燕、韓、魏、趙、宋が台頭し、これらの国々の間で熾烈な戦争が繰り返されました。このような状況下で、政治的な主導権を握るためには、軍事力だけでなく、巧妙な策略や人心を掴むための政治思想も重要になりました。

また、この時期は封建制度が弱まり、平民の力が増しています。これにより、知識や才能を持つ人たちが、個々に政治や社会に影響を与えることが可能になりました。こうした社会的変化は、さまざまな思想の誕生の土壌となりました。

1.3 重要な歴史的出来事

春秋戦国時代は、多くの重要な出来事で彩られています。たとえば、紀元前490年の「白馬の戦い」では、魏の国と燕の国が戦い、燕国が勝利を収めました。この戦いは、各国の軍事戦略や外交政策に対する考察を促し、後の戦略家たちの思想に影響を与えることになります。

また、紀元前403年には周王朝からの正式な委任を受け、韓、魏、趙の三国が「三家強国」として成立しました。この出来事は、戦国時代が始まるきっかけとなり、各国間の不安定な同盟や争いを引き起こしました。こうした歴史的背景が、さまざまな哲学的思考を生む基盤となったのです。

2. 思想の発展

2.1 儒教の成立

春秋戦国時代の最大の思想の一つが儒教です。孔子が創始した儒教は、個人の道徳、社会の倫理、政治の理想を重視するもので、後の中国社会に長期的な影響を与えることになります。儒教は、礼儀や仁義を重要視し、家族や社会の調和を図る思想として発展しました。

孔子の後を継いだ孟子(もうし)は、儒教の教えをさらに深め、「仁」と「義」の重要性を説きました。孟子は、王や支配者は民の幸福を最優先に考えるべきだと主張し、人民の支持を得ることが政治の根本であると力説しました。これにより、儒教は単なる倫理的教義から、政治的な理念にも深く根ざした思想へと進化していったのです。

儒教の根幹にある「仁」は、人間関係の基本であり、他者を思いやり、社会全体を良くするための行動が求められます。「義」は、正義感を持ち、間違ったことに対しては立ち向かう姿勢を意味します。この二つの理念は、後の中国の政治や倫理観に多大な影響を与える基盤となりました。

2.2 道教の台頭

もう一つ重要な思想が道教です。道教は、老子と荘子を中心にして発展した哲学であり、自然との調和を重視します。老子は「道」と「無為」の概念を提唱し、人が自然の法則に従って生きることの重要性を説きました。彼は、自分自身の力を過信せず、物事を自然に任せることこそが真の智慧であると考えました。

荘子は、老子の思想をさらに深め、自由さや無常を説きました。彼の著作『荘子』には、人生のさまざまな側面についての考察がまとめられており、それぞれの事象が持つ相対的な価値について触れています。荘子は、空虚さや自然との一体感を重視し、これが人間生活においての最も重要な要素であると考えました。

道教の教えは、儒教とは異なり、人間の欲望や社会的な枠組みから解放されることを目指します。このため、後に道教は宗教としても発展し、民間信仰や哲学的な思考を融合させていきました。道教の自然への敬意と調和の思想は、現在の中国文化にも多くの影響を与えています。

2.3 法家と軍事思想

春秋戦国時代の思想の中で、法家も重要な役割を果たしました。法家は、厳格な法制度と厳しい罰則を必要とする政治思想として知られています。韓非子を代表とする法家は、国家の安定と繁栄には秩序が不可欠であり、統治者が強力な権力を持つ必要があると主張しました。法家の基本理念は、法律によって人々の行動を制御し、社会が混乱しないようにすることです。

また、法家の思想は、軍事の分野にも大きな影響を与えました。特に、孫子の『兵法』は、戦争に対する理論的なアプローチを提供し、兵士の士気、情報の収集、戦略の策定などがいかに勝利に直結するかを示しています。孫子の教えは後世の軍事指導者に広く受け入れられ、世界の軍事戦略にも影響を与えることとなりました。

法家の考え方は、実利主義や効率性の追求を重視し、道徳的な理念よりも具体的な結果を求めるものでした。このため、春秋戦国時代の混乱の中で、より効果的な統治を目指す上で、法家の思想は重要なものとして受け入れられていきました。

3. 哲学的思想の交流

3.1 各思想流派の相互作用

春秋戦国時代は、さまざまな思想が共存し、しばしば対立し合っていました。この時代には、儒教、道教、法家だけでなく、墨家、農家、陰陽家などの流派も存在しました。それぞれの思想は、政治的、社会的、文化的な問題に対して異なるアプローチを持っていたため、思想の交流が活発に行われました。

例えば、儒教と法家の思想は、しばしば対立するものでした。儒教は倫理や道徳を重視し、社会の調和を目指すスタンスから、法治主義的な法家の考え方に対して強い反発を示しました。一方で、法家は、儒教の理想主義を批判し、現実的な社会運営の重要性を説きました。このような対立を通じて、各思想は相互に影響を与えながら発展していきました。

墨家は、戦争を嫌悪し、平和的な社会を築くことを目指しました。彼らは、平等や人々の幸福を重視する思想を持ち、儒教や法家とは異なる独自の立場を築いていました。このような多面的な思想の交流は、春秋戦国時代の知的風土の豊かさを示しています。

3.2 文化的影響と対立

各思想流派の相互作用に加えて、その影響は文化的な面でも顕著でした。儒教は家庭や社会の価値観に深く影響を与え、道教は文学や芸術にも多様な影響を与えました。道教の自然観は、詩や絵画に反映され、当時の芸術家たちにインスピレーションを与えました。

また、哲学的な対立はしばしば政治的な視点からも現れ、国家の存続に関わる重要な論争が繰り広げられました。特に、君主と士族との関係に関しては、儒教と法家の違いが顕著に表れました。儒教は、君主が道徳的な理想を持つべきだと説く一方で、法家は君主の権力を強化することを正当化しました。

このような思想的対立は、春秋戦国時代の思想をより豊かにしました。そして、それぞれの思想は、単なる理論にとどまらず、実際の政策や社会制度に影響を与え続けることになります。

4. 春秋戦国時代の思想が後世に与えた影響

4.1 社会制度と倫理観

春秋戦国時代に成立した思想は、その後の中国社会における倫理観や社会制度に大きな影響を与えました。儒教は、特に官僚制度や家族制度の基礎となり、道教は自然観や精神文化に影響を及ぼしました。いまや、これらの思想は中国の伝統的な社会構造に深く根付いています。

儒教の理念は、家族の重要性や忠義心を強調し、社会的な結束を強める役割を果たしました。この理念は、官僚や政治家における倫理観をも形作り、政府の運営にも反映されることとなりました。

また、道教の自然との調和といった思想は、環境対策や持続可能な社会に対する考え方にも影響を与えています。現代においても、道教にルーツを持つ思想は、エコロジーや自然保護の重要性が叫ばれる中で再評価されているのです。

4.2 現代中国への影響

春秋戦国時代の思想は、現代の中国においても依然として強い影響力を持っています。特に、儒教は現代の教育制度や社会的価値観に深く根付いており、家庭や学校、コミュニティにおいて重要な位置を占めています。儒教に基づいた倫理観は、ビジネスや政治においても重視されています。

さらに、中国が社会主義市場経済を導入する中で、儒教の「仁義理」は企業倫理やビジネス開発においても再評価されています。このように、春秋戦国時代の思想は、古代から現代までの中国の社会的、文化的な意識に強く影響を及ぼしているのです。

4.3 世界思想史における位置付け

春秋戦国時代の思想は、単に中国内部だけでなく、世界思想史においても重要な位置を占めています。儒教や道教、法家の思想は、東アジアの文化や哲学に影響を与え、中国を超えて日本や韓国、さらには西洋思想にも波及しました。特に、儒教の倫理観は、多くの国々で社会の基盤とされており、その影響は現在も続いています。

また、孫子の兵法は、戦争や軍事戦略に関する古典として評価され、今日の経営学や戦略論においても広く引用されています。世界的に見ても、春秋戦国時代の思想は多様な文化や学問に影響を与え、国際的な議論の中で重要性を持つようになりました。

5. 結論

5.1 春秋戦国時代の思想の意義

春秋戦国時代の思想は、中国古代の知恵を集約したものであり、その意義は現代にも生き続けています。これらの思想は、個人の倫理観と社会の構成にとって不可欠なものであり、政治、経済、文化の発展に密接に関わっています。特に、儒教の教えは、家族や社会における人間関係の基盤となり、道教は自然との関係を重視する姿勢を促しています。

こうした思想は、単なる学問的な領域に留まらず、日常生活や社会全体に深く根付いています。そのため、春秋戦国時代の思想を学ぶことは、現代の中国やその文化、社会を理解する上で非常に重要です。

5.2 現代における思想の再評価

現代に至るまで、春秋戦国時代の思想は再評価され続けています。特に環境問題や社会的倫理に関して、道教や儒教が持つ自然との調和や社会的責任の重要性が見直されています。これにより、古代の思想が現代社会にどのように適応し、どのように新たな価値観を提供するかが問われています。

今後も春秋戦国時代の思想は、様々な形で現代の社会課題に寄与する可能性を秘めています。これらの思想を学び、理解することは、未来に向けた新たな社会を築くための礎となることでしょう。