秦の統一と法治の確立は、中国古代史において極めて重要な出来事であり、後の政治体制や社会構造に深い影響を与えました。この時期の歴史的背景や秦の戦略、法治の概念とその実施、さらには社会経済の発展までを探ることで、秦の時代が如何にして中国の基礎を築いたのかを理解することができます。以下に、このテーマをより詳しく探っていきましょう。

1. 秦の統一の背景

1.1 秦の国の成立

秦は西方に位置する小さな国でしたが、周王朝の崩壊に伴う混迷の時代において、次第に力をつけていきました。秦の立国は紀元前9世紀に遡りますが、初めてその名が歴史に登場したのは、周の封建制度が乱れた頃でした。秦の国は地理的に他国から隔離されており、敵国の侵入を防ぎやすい利点がありました。それに加えて、秦は強力な指導者層と軍事制度をもち、多くの戦争を経て徐々に自国の版図を拡大していきます。

1.2 戦国時代の状況

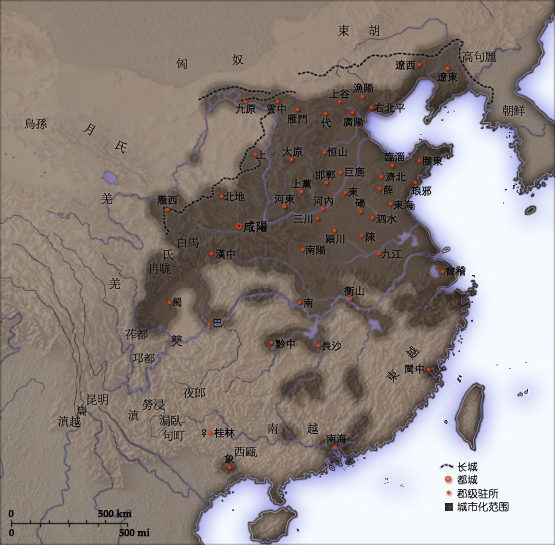

戦国時代(紀元前475年〜紀元前221年)は、中国の歴史の中で最も激烈な対立と変化の時代でした。この時代には、七つの強国(秦、魏、楚、燕、韓、赵、斉)が地政的な優位を競い合いました。その中で、秦は特に軍事力を背景に一歩ずつ他国を圧倒していきました。競争が生じる中で、各国はスパイや戦略を用い、情報戦や戦術戦も重要な要素となります。この激動の時代は、秦が統一へ向け確固たる地盤を築くための背景となります。

1.3 統一へ向けた秦の戦略

秦は他国との戦争を通じて、敵国の弱点を見極め、個別の国を攻撃する戦略をとりました。特に、弱小国から強国に至るまで均等に攻め込むことで、敵方の連携を断ち、分断戦略を展開しました。また、各国の情勢を巧みに利用することで、以前は競争相手であった国々を分裂させ、連携体制を壊すことに成功します。これによって秦は着実に敵国を制圧し、最終的な統一への道を切り開くことになります。

2. 統一戦争の展開

2.1 主要な戦役

秦の統一戦争での主要な戦役としては、紀元前230年から紀元前221年にかけて行われた戦闘があります。例えば、紀元前230年の韓の攻略や、紀元前225年の楚との戦闘は特に重要でした。秦はこれらの戦闘で無敵の軍を用い、巧妙な戦略や情報戦術を駆使して勝利を収めます。特に、韓を滅ぼしたことで、周辺国への威圧感を増し、他国が秦に対抗する気力を失う結果となりました。

2.2 秦の軍事戦略と指導者

秦の軍事戦略には、特に「中央集権」と「技術の重視」がありました。統一を果たす上で重要なのは、強力な指導者の存在です。特に、将軍であった王翦や白起は、戦術において革新をもたらしました。例えば、白起の有名な「趙の合肥攻略」では、事前に敵の情報を集め、氾濫する淡水を利用して敵の補給路を断つという奇策をもって勝利を収めています。これにより、秦の軍隊は戦略の面でも一流の存在となっていきます。

2.3 統一に向けた決定的な要因

秦が統一に成功した決定的な要因には、多方面の取り組みが挙げられます。特に、効率的な兵站(物流や供給体制)の整備や国民の心を掴むための政治宣伝があったことが重要です。秦は、軍の精鋭化だけでなく、バックグラウンドでの民心の掴み方も心得ていました。民間人に対するキャンペーンにより、戦争の必要性が広がり、より多くの兵士を集めることに成功します。こうして、内部からの支持を得た秦は、他国に対して脅威であり続けました。

3. 法治の概念とその必要性

3.1 法治の定義

法治とは、社会において法律が支配し、個々人がその法律に基づいて行動することを指します。中国の古代においても、法治の概念は重要視されていましたが、秦が統一を果たした後、この概念は一層深化しました。法律は単なる規則の集まりではなく、社会秩序を維持し、国家を強化するための基盤とみなされるようになります。この時代における法治の確立は、権力の濫用を防ぎ、人民の権利を守るために非常に重要でした。

3.2 統一後の社会状況

統一後の社会状況は、従来の分断された状態から統一された国家へと移行しました。これは、統一に伴う多くの改革が行われた結果です。例えば、秦は各国の異なる法律を一本化し、統一的な法律体系を構築します。また、法令の明確化によって、民衆は自らの権利と義務を理解しやすくなります。しかし、厳格な法律の実施もまた、多くの反発を呼びました。このような社会状況の中で法治の意義が問われ、進化していくことになります。

3.3 法治の必要性:治安と統治の強化

政権が強化される過程において、法治は治安維持と統治の確立に不可欠でした。社造成分が多様であった時代背景から、法律によるガバナンスが求められました。例えば、犯罪者に対する厳罰政策は、治安の向上を目的として制定されました。それによって、犯罪率が低下し、国家が安定するという相乗効果をもたらすことになります。このように法治の確立は、秦の統治が持続可能であるための基礎を築いたのです。

4. 法律の整備と施行

4.1 新法律の制定

秦の統一後、法律の整備は重要な課題となりました。新たに制定された法律は、封建制度の廃止をはじめとする数々の改革を含んでいます。その目的は、各国の異なる慣習や法律を統一し、国家の一体性を強化することにありました。特に、法律では国民の義務と権利を明確に定義することによって、民衆の納得と信頼を得ることを目指しました。新法律は、従来の貴族による支配から民衆の平等を図る要素を取り入れていたため、大きな意義を持っていました。

4.2 法律施行機関の設立

法律の整備だけでなく、施行機関の設立も大変重要でした。秦は、特に地方において司法機関を新たに設置し、法律が適切に施行されることを保証しました。これにより、法律がただの文書ではなく、実際に社会に浸透し、機能するようになります。例えば、各地方において裁判所を設けることで、民間での紛争や犯罪に対処する体制が整えられ、法治が実際に政治の中心に置かれるようになります。

4.3 法律と民衆の関係

法律が整備されると、その影響は民衆の生活に大きな変化をもたらしました。法治が進むことで、一般市民も法的保護を受ける機会が増え、権利意識が高まりました。具体的には、民衆が裁判を利用することが一般的になり、法律に従うことが社会的義務と理解されるようになりました。また、法律に基づく公平な扱いが、秦に対する信頼を高める一因ともなりました。このように、法治は民衆との密接な関係が築かれ、社会全体の意識改革をもたらしました。

5. 法治の影響とその結果

5.1 政治体制の変化

秦の法治の確立は、政治体制に大きな影響を与えました。法治を通じて、中央集権的な体制が確立し、地方が中央政府に従う形が整えられました。これにより、国家は内乱を防ぎ、強力な統治を実現します。特に、法によって権力が制限されることで、腐敗や権力の乱用が抑制され、政治の透明性が確保されました。このように、法治は政治体制の健全化に寄与し、国を繁栄へ導く重要な要素となったのです。

5.2 社会経済の発展

法治の普及は、社会経済の発展にもつながりました。法律が整備されたことで、商業活動が活発化し、交易ネットワークの確立に貢献しました。民間が法的保護を受けることで、自らの権利を守れるようになり、自由な取引が可能に。特に、農業革命に伴う生産性向上や商業の発展は、国家にとって明るい兆しとなりました。法治の浸透は、経済成長を未來へとつなげる基盤を形成しました。

5.3 法治がもたらした文明の進展

法治の確立は、中国文明の進展にも寄与しました。法治体制は、教育や文化の発展を促進した要因の一つです。特に法律に基づく道徳観念が形成され、社会全体での規律が強化されました。また、古代中国の思想家たちも法律についての著述を多く残し、法治を重視する思想的背景が整います。この時代の理論や実践が後の歴史に影響を与え、秦による法治の影響は長く続くことになります。

6. 秦の統一と法治の評価

6.1 歴史的な意義

秦の統一と法治の確立は、中国の歴史において重要な出来事とされます。初めて一つの国家が法律によって統治されたことは、その後の歴代帝国のモデルとなりました。秦が確立した法治思想は、後の王朝でも受け継がれ、支配の正当性や安定した統治へと繋がります。このことから、秦の統一は単なる militaristic な勝利ではなく、政治的な構造を変化させた歴史的意義を持っています。

6.2 後世への影響

秦の時代の法治は、以後の王朝に多大な影響を及ぼしました。特に漢王朝以降、法治は継続的に強化され、今度は社会自体が法律を中心に回る制度が整えられます。また、法の適用範囲も広がり、様々な社会的な側面において、人々は法律に依存する生活を送るようになりました。そのため、秦の法治の影響は歴史的な孤立無く、時代を尺度にしない広範なものであったと言えるでしょう。

6.3 秦統一の教訓

秦の統一過程から得られる教訓は多岐にわたります。特に統一のための戦略や軍事力の重要性、さらに法治という基盤の必要性が明確に示されています。しかし、秦の急進的な改革や強制的な法の施行は、結果的に民衆からの反発を招く原因ともなりました。このため、治安の安定や政治の発展には、柔軟な対応や民意の尊重も同時に重要であることが教えられています。

終わりに

秦の統一と法治の確立は、中国史の中で特異な意義を有しており、後々の社会や政治体制に多くの影響を与えました。戦国時代の混乱を乗り越え、秦が実現した統一と法治の制度は、数千年にわたる中国の文明の基盤を形成しました。法治という理念は、今なお現代社会においても重要な価値を持ち続け、様々な分野で参考にされています。このような歴史的なローラーコースターを追体験することができるのは、歴史を学ぶ我々にとって、大変有意義なことと言えるでしょう。