中華料理は、その多様性と深い文化的背景から、世界中で愛されている料理ジャンルの一つです。料理の技術や素材の選択、さらには調理器具の使い方にも独特の特徴があり、特に火加減の重要性が際立っています。火加減が料理の仕上がりを大きく左右するため、中華料理をマスターするためには、この点をしっかり理解することが必要です。今回は、中華料理における火加減と調理器具の関係について詳しく見ていきましょう。

1. 中華料理の概論

1.1 中華料理とは

中華料理は、中国各地の特徴を生かした料理で、そのスタイルや味付け、調理方法には地域ごとに違いがあります。例えば、四川料理は香辛料を多く使い、辛さが際立っていますが、広東料理は、素材本来の味を活かしたあっさりとした仕上がりが特徴です。このような多様性は、中国の歴史や地理的条件、そして気候にも影響されています。

中華料理はまた、宴席を大切にする文化が反映されており、豊富な品数や色とりどりの食材が並ぶさまは、まさに視覚的にも楽しませてくれます。さらに、食事は単なる栄養補給ではなく、家族や友人とのコミュニケーションの場としても重要視されているのです。

1.2 中華料理の種類

中華料理は大きく分けて、八大料理と呼ばれるカテゴリに分類されます。これには、北京料理、四川料理、広東料理、上海料理、湖南料理、そして陝西料理などが含まれます。これらそれぞれの地域には、独自の調理方法や特徴的な食材があり、地域性が色濃く反映されています。

さらに、麺類や点心、揚げ物、蒸し物といった料理が多数存在するため、選択肢は無限大です。たとえば、点心は主に飲茶として楽しまれ、手軽に食べられる小皿料理として人気があります。多彩なバリエーションの中から、自分の好みやシチュエーションに合わせて料理を選ぶ楽しみがあるのが、中華料理の魅力です。

1.3 中華料理の特徴

中華料理の特徴には、調理法の多様性、素材の使い方、そして火加減の巧みさがあります。特に火加減は、絡みや焦がし、仕上がりのタイミングに影響を及ぼし、これが中華料理の繊細さを生み出します。たとえば、炒め物では強火で一気に火を通すことで、食材の旨味を引き出し、シャキッとした食感を保つことが求められます。

また、中華料理では色彩も大切にされており、緑・赤・黄などの豊かな色合いで目を楽しませます。これにより、食欲をそそるだけでなく、栄養素のバランスも考慮されています。見た目と味わいの両方から満足感を得られるのが、中華料理の素晴らしさです。

2. 調理器具の種類

2.1 基本的な調理器具

中華料理において、調理器具は料理の仕上がりに直結する重要な要素です。基本的な器具としては中華鍋、包丁、まな板、蒸籠などがあります。中華鍋は、炒め物や揚げ物、蒸し物など、様々な料理に使用できる万能選手で、深さと広さのバランスが良く、対流が生まれやすいため、食材が均等に火が通ります。

中華包丁は、刃が幅広で重く、食材を力強く切るために使われます。これにより、一瞬で細かい切り方ができるため、食材の持つ風味や食感を保ちながら調理することが可能になります。まな板は木製やプラスチック製のものがあり、それぞれに利点があるため、適切なものを選ぶことが重要です。

2.2 専用の調理器具

中華料理のために特別に設計された器具も多く存在します。たとえば、鍋蓋には通気性のある穴があいているものがあり、蒸籠としても使用できる多機能性が魅力です。この蒸籠を使うと、素材の味を引き出しつつ、栄養素を壊さずに調理出来るため、健康にも良い料理を作れます。

また、火鍋用の専用器具もあります。これには、中央に仕切りが入っており、異なるスープを同時に楽しめるため、友人や家族と一緒に楽しむ際にも便利です。こうした専用器具の存在は、調理をより楽しく、効率的にしてくれる要素の一つです。

2.3 調理器具の素材と選び方

調理器具の素材も、その使いやすさや仕上がりに大きく影響します。たとえば、鋼製の中華鍋は、熱伝導が良く、高温調理に適していますが、メンテナンスが必要で、さびやすいデメリットもあります。一方で、アルミ製の鍋は軽量で扱いやすい反面、熱持ちが悪く、炒め物には向かないこともあります。

選び方としては、自分が調理するスタイルや頻度に応じた器具を選ぶことが重要です。たとえば、家庭用には軽くて扱いやすいものが理想的ですが、業務用では耐久性や熱効率を重視する必要があります。また、調理器具の種類によっても選ぶ素材は異なるため、どの料理をメインにするかを考慮しましょう。

3. 火加減の重要性

3.1 火加減の基本概念

火加減は、料理の質を大きく左右する要素であり、特に中華料理においてはその重要性が際立っています。火の強さには、強火、中火、弱火の3つがありますが、それぞれの使いどころを理解することが求められます。強火は主に炒め物や揚げ物に適しており、食材の表面を一気に焼き上げ、内部の旨味を閉じ込める役割があります。

中火は、煮物や煮込み料理に最適で、食材が均等に火が入るように調整することができます。弱火は、じっくりと火を通す必要がある料理、例えば、煮込みやスープ、蒸し料理に特に効果的です。このように、火加減の使い分けが料理の完成度を決定付けるのです。

3.2 火加減による味の違い

火加減を誤ると、料理の味や食感が大きく変わってしまうことがあります。たとえば、野菜を強火で炒めすぎると、色が悪くなり栄養素が失われがちです。一方、弱火で時間をかけて調理すると、素材の甘みや旨味が引き出せますが、食感がぼやけてしまうこともあります。

また、煮込み料理では火加減によってスープのコクも変わります。強火で煮立てると、あっという間に水分が飛んでしまい、青臭さが抜けないままの料理になってしまいます。逆に、じっくりと弱火で煮込むことで、素材が持つ旨味がギュッと凝縮され、深みのある味わいに仕上がるのです。

3.3 火加減の調整方法

火加減を調整するには、適切な器具の使用や調理技術が必要です。たとえば、中華鍋で強火で炒める場合、鍋の表面温度が高いことを確認し、火を入れるタイミングを見極めることが重要です。材料を入れる前に鍋を十分に熱することで、素早く焼き色を付けることができます。

また、火加減を調整するためには、料理をしながら鍋の中の状態を観察することが欠かせません。焦げる前に食材をひっくり返したり、火の強さを調整することで、理想的な仕上がりを達成することができます。こうした基本的な技術を身につけることで、火加減の調整が上手くなり、自信を持って中華料理を楽しめるようになるです。

4. 調理器具と火加減の関係

4.1 中華鍋の役割

中華鍋は中華料理の心臓部とも言える存在で、炒める、煮る、蒸す、揚げるといった多様な調理法に対応できる特性を持っています。鍋の底が深い作りになっているため、食材が対流しやすく、熱が均等に行き渡ります。このため、火加減と食材の調整をバランスよく行うことで、こくのある味わいを引き出すことができるのです。

中華鍋は火加減の強さを素早く調整できるため、特に高温調理においてその性能が発揮されます。鍋の表面積が広いので、高温でも素材を一気に炒めて、表面を焦がさずに中身を柔らかく保つ事が可能です。こうした特性により、火加減の調整が重要ですので、中華鍋の使いこなしが求められます。

4.2 蒸籠の使い方と火加減

蒸籠は中華料理において欠かせない調理器具で、特に点心や魚、野菜の蒸し調理に利用されます。蒸籠を使う際の火加減は、基本的には中火が適しています。高温過ぎると蒸気が急激に上がり、食材の表面が硬くなってしまい、内側が蒸し切れないことがあるからです。

蒸籠の内側に水を張ることで、間接的な加熱状態が保たれ、食材が均等にふんわりと仕上がります。また、蒸し時間に合わせて火加減ポイントを調整し、気温や湿度に応じて適宜温度を管理することが求められます。蒸籠から立ち上る香りは食材を柔らかく保つだけでなく、味わい深い一品に仕上げることが可能です。

4.3 鍋の種類別火加減の違い

中華料理で使われる鍋の種類は多岐にわたりますが、それぞれに適した火加減があります。たとえば、鉄鍋は熱伝導が良く、強火での使用に向いています。一方、銅鍋は熱が伝わりやすく、細かい火加減が調整しやすい特徴があります。このため、特に煮込み料理の場合には、銅鍋を選ぶと効果的です。

また、アルミ製の鍋は軽量で扱いやすいものの、熱が均等に伝わりにくいので、注意が必要です。これにより、肉料理や煮込み料理には向きませんが、素材の風味をしっかり引き出したい際には注意深い火加減の調整が重要となります。鍋の特性を理解し、それに応じた設定で調理することで、最高の料理を作り上げることが可能です。

5. 中華料理の調理実践

5.1 簡単なレシピの紹介

中華料理の魅力は、その美味しさだけでなく、手軽に作れる点にもあります。まずはシンプルな野菜炒めレシピをご紹介しましょう。材料はキャベツ、ピーマン、人参、そして豆腐。これを中華鍋でさっと炒めます。火加減は強火で、まずは油を熱し、続いて野菜を加えます。ときには菜ばしで素早く混ぜることで、均等に火が入ります。

次に、調味料として、オイスターソースとしょうゆを加え、塩とこしょうで味を整えます。強火での冒険が少しだけ必要なので、焦げそうになる前に、すぐに皿に盛り付けましょう。これだけで健康的で美味しい一品が完成です。

5.2 調理器具と火加減の実践例

実際に調理を行う際には、調理器具と火加減が密接に関係していることを実感できます。たとえば、海鮮料理を焼く場合には、強火の中華鍋を使用します。事前に鍋を十分に熱しておくことで、海老やイカをあっという間に火を入れることができ、またその鮮度を保つために火加減の調整が不可欠です。

焼きあがった海鮮には、あらかじめ下処理したにんにくや生姜と一緒に炒め、からまりを持たせます。ここでの火加減の微調整が、類いまれな香りと風味を醸し出します。料理の完成度や仕上がりに気を配ることで、家庭で本格的な中華料理を楽しむことが可能です。

5.3 よくある失敗とその対策

調理中によくある失敗には、火加減の間違いが関与しています。例えば、強火のまま長時間調理を続けると、食材が焦げてしまうことが多いです。この際には、リカバリー方法として、すぐに火を弱め、野菜の水分で蒸し焼きにする技法を取り入れます。

また、蒸籠を使った料理でも、加熱が不十分だと完全に火が通りません。これを解決するために、蒸籠を重ねて使用し、水を豊富に足し、蒸気を確保する方法が有効です。更には材料の切り方を工夫し、均等なサイズにすることで、火加減が効率的に行えるようになります。

6. まとめと今後の展望

6.1 中華料理の未来

中華料理は、常に進化を遂げています。食文化が多様化する現代において、伝統的なレシピに新しい食材や技術を取り入れることで、さらなる発展をしています。例えば、地元の新鮮な食材を使った現代的な中華料理が注目されており、健康志向の高い料理も増えています。このような変化は、今後も続いていくことでしょう。

6.2 調理器具の進化

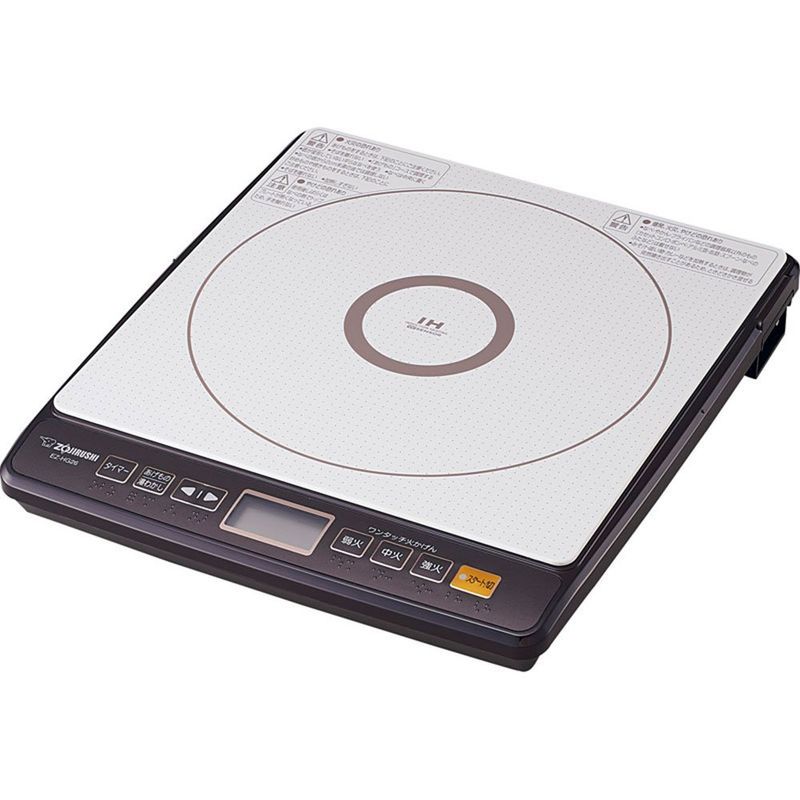

また、調理器具の進化も目を見張るものがあります。特に、テフロン加工などの新素材を使った鍋は、焦げ付きにくく、メンテナンスが容易になっています。これにより、料理を楽しむ人々が増え、調理が身近なものになっています。今後、さらなる革新が期待される分野でもあります。

6.3 火加減の技術の重要性

火加減の技術は、料理の基礎とも言える重要な要素です。中華料理を学ぶ上で、この技術を磨くことは必須です。料理がより深い味わいを持つためのカギは、火加減の理解にあります。これを確実に習得することができれば、自宅で本格的な中華料理を楽しむことができるでしょう。

中華料理は、その奥深さと魅力で、今後も多くの人々を惹きつけていくことでしょう。調理器具と火加減をマスターすることで、家庭料理のレパートリーが増え、より豊かな食生活を送ることができるはずです。

終わりに、調理を通じて新たな発見や楽しさも得られる中華料理の特性を大切にしながら、皆さん自身のスタイルで料理に挑戦してみてください。