中国の伝統的な料理は、その豊かな歴史と多様な地域的特徴を通じて、世界中で高く評価されています。この料理文化の中で、天然食材は非常に重要な役割を果たしており、食材の選び方や調達方法が料理の味や特性に大きく影響します。特に、地域ごとの特色や季節に応じた食材の選定は、中国料理の魅力を引き出すキーポイントとなっています。この文章では、伝統的中華料理の天然食材の調達方法について詳しく探っていきます。

1. 中国料理

1.1 中国料理の歴史

中国料理は数千年の歴史を持ち、その中で地域ごとに異なるスタイルや技術が発展してきました。古代中国では、食事は単に満腹になるためのものではなく、健康や思想、文化を反映する重要な要素とされていました。例えば、古代の哲学者たちは、食材とその調理方法が身体と精神のバランスに影響を与えると考えました。それにより、特定の食材が持つ性質や効果が重視されるようになり、料理はより深い意味合いを持つようになりました。

歴史の中で、異なる地域間の交易も中国料理の発展に影響を与えました。シルクロードを通じて様々な香辛料や食材が輸入され、それが後の中華料理の多彩な風味を生み出しました。また、清朝時代には、宮廷料理が発展し、これが後に一般市民の家庭料理にも影響を及ぼしました。これにより、豪華で洗練された料理が一般の家庭にも普及し、中国料理全体のスタイルが大きく変化しました。

今日では、各地域ごとの伝統が根付いており、四川料理の辛さや広東料理の新鮮さ、北京料理の繊細さなど、多様な特色があります。これらの地域的な特徴は、各地の食材へのアクセスや調達方法とも密接に関連しており、それぞれの文化を豊かにする要素となっています。

1.2 中国料理の地域的特徴

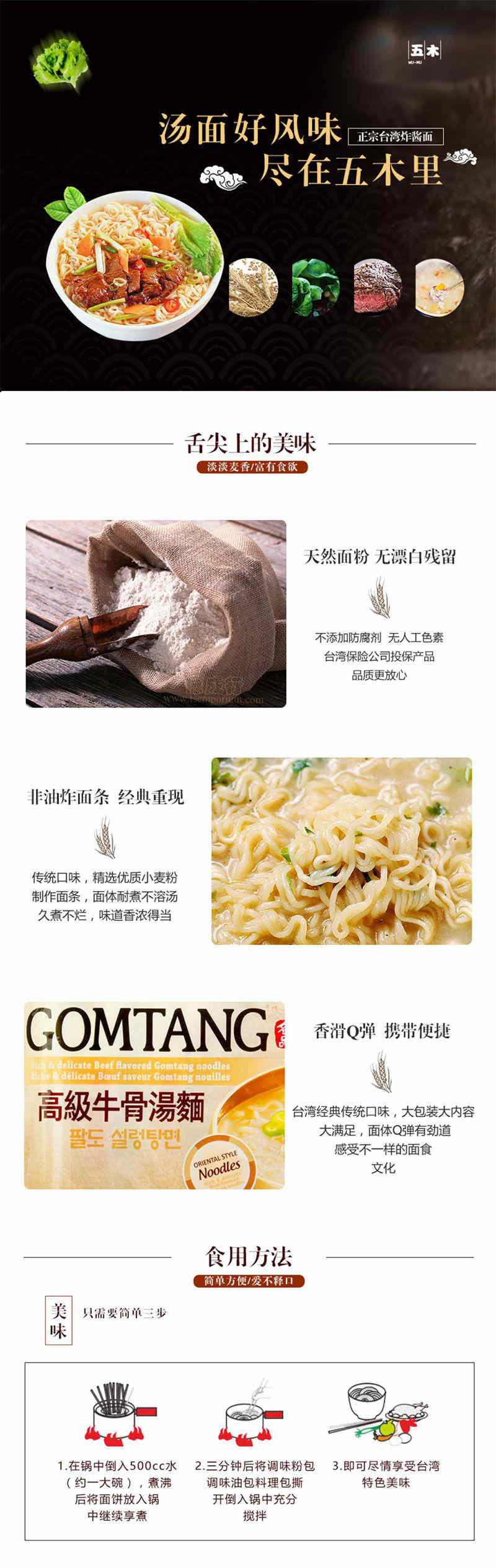

中国は広大な国であり、地域ごとに気候や風土が異なるため、それぞれの地域によって独特の料理文化が形成されています。例えば、北方地域では小麦が主食とされ、麺料理が豊富です。代表的なものに、山西省の刀削麺や、北京の炸醤麺があります。一方、南方地域では米が主食で、特に広東省の飲茶文化は有名です。これらの料理は、地域の自然条件と経済活動が密接に結びついており、地元の天然食材が活かされています。

また、四川料理は、その独特の辛さと香りで知られており、唐辛子や花椒などのスパイスが多く使用されます。これに対して、江浙料理は新鮮な海鮮や野菜を使用し、比較的あっさりとした味付けが特徴です。このように、各地域の気候や地形、食材の入手方法が料理に反映されており、それが地域的な特徴を形作っています。

さらに、伝統的な調理法や食材の選び方も地域ごとに異なります。例えば、広東料理では、食材の新鮮さを重視し、蒸し料理や煮込み料理が多く見られます。一方で、北方料理では、炭火焼きや揚げ物が人気です。これらの違いは、土地と人々の生活に根差したものであり、中国料理全体の多様性を際立たせています。

1.3 中国料理の基本的な調理法

中国料理には多くの基本的な調理法がありますが、代表的なものとしては、「炒める」「煮る」「蒸す」「揚げる」があります。これらの調理法は、それぞれの食材の特性を最大限に引き出すための技術です。例えば、炒め物では高温で短時間に調理することで、食材の鮮度や旨味を保ちながら、カリッとした食感を生み出します。

煮込み料理では、時間をかけてじっくりと味を染み込ませることで、深い味わいが生まれます。特に、中華料理ではスープや煮物が重視され、たくさんの材料を小さく切り、じっくりと時間をかけて煮込むことで、栄養素や旨味を最大限に引き出します。このように、調理法の選択と技術は、料理の完成度に大きな影響を与えます。

さらに、蒸し料理は料理の健康面でも注目されており、油を使わないため、軽やかであっさりとした味わいが楽しめます。特に、蒸し饅頭や餃子は、多くの人々に親しまれています。また、揚げ物では、さまざまな食材がカリッとした食感を持つ仕上がりになるため、人気の料理の一つです。このように、中華料理の調理法は多岐にわたり、それぞれの技術が食材の魅力を引き立てています。

2. 天然食材と中華料理の関係

2.1 天然食材の重要性

中華料理において、天然食材はその基盤を形成する重要な要素です。食材の新鮮さや質が、料理の味を決定づけるため、まずは良質な食材を選ぶことが大切です。例えば、広東料理では新鮮な魚や海産物を使った料理が多いため、漁港で直接仕入れることが一般的です。新鮮な食材を使うことで、料理に活力と風味が加わり、食べる人に喜びを提供します。

また、季節の変化に応じた食材の使い方も重要です。春には緑野菜、夏にはトマトやナス、秋にはきのこや根菜、冬には豆類が好まれます。これにより、季節の移り変わりを感じることができ、料理に四季折々の特徴を取り入れることができます。天然食材を選ぶことで、食卓に彩りが与えられるだけではなく、身体にも良い影響を与えます。

さらに、天然食材はその地域の文化や歴史とも深く結びついています。地元の農産物や水産物を使用することで、その地域の食文化を尊重し、地産地消の理念を確立することができます。これは、各地の農家や漁師との協力を生み出し、地域経済の活性化にも繋がるのです。

2.2 中華料理における食材の選び方

中華料理での食材選びは、単に新鮮さだけでなく、その食材が持つ特性や旬の時期を考慮することも重要です。例えば、肉料理に使用する豚肉や鶏肉は、肉質や脂身のバランスが味に影響を与えるため、特定の部位を選ぶことが求められます。料理のスタイルによって、最適な部位や調理法が異なるため、料理人は常に注意深く選択を行う必要があります。

また、香辛料やハーブの選択も中華料理において欠かせません。特に、八角やシナモン、花椒などのスパイスは、料理の風味を引き立て、飲食体験に深みを加えます。これらのスパイスも、地域や料理によって用いる種類が異なりますので、それぞれの料理人が自身のスタイルや好みに合わせて選店舗することが求められます。

さらに、食材の調達方法も重要なポイントです。市場や農家との良好な関係は、新鮮で高品質な食材を確保するために役立ちます。料理人が信頼できる供給元を持っていることで、安定して良質な食材を手に入れることができ、その結果、料理の質を維持することが可能となります。

2.3 農業と天然食材の結びつき

中国は広大な農地を有し、多様な農産物を生産しています。特に米、野菜、果物は、日常的に使用される重要な食材です。農業の発展は、天然食材の調達方法にも大きな影響を与えています。地元の農家が栽培した新鮮な食材は、農場から直接消費者へと届けられ、その結果、料理人はクオリティの高い食材を手に入れることが可能となります。

さらに、最近ではオーガニック農業や持続可能な農業が注目されています。これにより、化学肥料や農薬を使用せず、自然の恩恵を受けた食材を提供することができます。このような天然素材を重視した食材選びは、料理の風味だけでなく、健康や環境に対する意識を高めることにも繋がります。

農業と料理の結びつきは、地域ごとの特色を生かすためにも重要です。各地域が持つ特産物を活用することで、地域の誇りを反映した料理が生まれ、その背景にある農業や生産者への理解と感謝の心を持った食文化が育まれます。このような取り組みが、持続可能な食文化の形成にも寄与しています。

3. 伝統的中華料理の天然食材の調達方法

3.1 地元の市場と農家との関係

伝統的な中華料理では、地元の市場や農家との関係が食材調達において重要な役割を果たしています。新鮮な食材を手に入れるためには、近隣の農家や市場との良好な関係が不可欠です。地元の市場では、旬の食材が並び、農家が育てた野菜や果物を直接購入することができます。このような関係を築くことで、料理人はその地域ならではの特産物を最大限に活用することができます。

特に、食材を調達する際に料理人が農家と直接対話することは、食材の特性や栽培方法を理解する上でも大変重要です。例えば、どのような土壌で育てられたのか、どの時期に収穫されたのか、といった情報は、料理の質に直接的に影響を及ぼします。そういった情報を得ることで、料理人は食材の使用方法についても適切な判断ができ、最高の料理を作ることが可能となります。

また、地元の市場は地元の人々との交流の場でもあります。料理人は、地元の文化や習慣を理解し、新しいアイデアやインスピレーションを得ることができます。このように、地方の市場と農家の関係が強化されることは、地域全体の食文化を豊かにする要因となり、持続可能な食材調達のモデルケースとなるでしょう。

3.2 季節ごとの食材選び

季節ごとの食材選びは、伝統的な中華料理において非常に重要です。中国は広大な国で、多様な気候条件が存在するため、各地域の農産物は季節によって豊かに変わります。春には青菜や新たまねぎ、夏にはトマトやきゅうり、秋には栗やかぼちゃ、冬には白菜や大根が旬を迎えます。これらの旬の食材は、料理に新鮮さをもたらし、季節感を表現するための貴重な要素となります。

特に、春には芽吹いた新鮮な野菜を使った料理が好まれます。たとえば、春の季節には「春雨サラダ」や「豆苗の炒め物」が人気です。旬の食材を使うことで、味も栄養素も最大限に引き出され、食べる人々の心を豊かにします。また、夏には冷たい料理や和え物が多く、火を使わない料理が重宝されます。

季節の変化に応じた食材選びは、環境にも便利で、持続可能な調達の一環ともなります。旬の食材を利用することで、輸送の際に生じるエネルギーの消費を抑え、地元の農業を支援することができます。こうした取り組みが、より良い食文化と持続可能な未来を育むための基盤となります。

3.3 環境への配慮と持続可能な調達

最近では、環境への配慮が重要視されています。特に、中国では急速な工業化と共に、食材の生産や調達において環境負荷が問題視されています。そのため、持続可能な農業やエコロジー支援活動が広まっています。伝統的な中華料理を創作する上で、環境への配慮を忘れずに、天然素材を優先的に選ぶことが求められます。

持続可能な調達で注目すべきは、有機農法や地元生産の農産物です。有機農法により生産された食材は、農薬や化学肥料を使用しないため、健康に良いだけでなく、環境にも配慮されています。料理人が有機農産物を使用することで、その地区の森林や水源を保護する行動ともなり、循環型の食文化が促進されます。

また、持続可能な調達は、食品廃棄物や無駄の削減にも寄与します。調達プロセスで、各食材の調達量を厳密に管理し、必要なものだけを選ぶことで、余分な廃棄を防ぐことができます。このような取り組みは、料理の質を向上させるだけでなく、地域全体の持続可能性を高めるための鍵となります。

4. 天然食材を使った代表的な料理

4.1 地域ごとの代表的な料理

中華料理には、各地域ごとにそれぞれの特色を持った代表的な料理があります。四川料理では、とうがらしや花椒をふんだんに使用した、麻辣火鍋が名物です。辛さと香りが融合したこの料理は、多くの人に愛されています。新鮮な魚介や野菜を取り入れることで、更に風味豊かな楽しみを提供します。

一方、広東料理では、蒸し料理が多く、特に「点心」や「蒸し魚」が有名です。広東の飲茶文化では、季節の食材を取り入れた多様な点心が用意され、小籠包や春巻き、蝦餃子などが食べられます。新鮮な海鮮や肉類を活かした料理が、食材そのものの味を引き立てる要素となります。

また、農村ならではの素朴な家庭料理も忘れてはいけません。例えば、雲南料理では、高山野菜やきのこを使った煮物や味噌豆腐が、地元の風土を反映させた料理として人気です。これらの料理は、地元の食材を最大限に生かすことで、その土地の文化や伝統を色濃く表現しています。

4.2 伝統的な食材とその役割

中華料理において、伝統的な食材はその料理に深い意味を持たせます。中国では、食材にはそれぞれ特有の効能や象徴が付随していることが多く、例えば、人参は健康や長寿を象徴し、赤色の食材は幸福や繁栄をもたらすとされています。このような観点からも、食材の選び方が料理に対して大きな影響を与えます。

また、特定の食材には季節ごとの役割もあります。豆類は冬に栄養を補うために好まれ、青菜は春の新鮮さを表現します。これにより、料理は単なる栄養補給にとどまらず、個々の季節に則った意味合いを持つ食事へと昇華されます。このような思考を持ちながら料理を作ることは、単なる食事を超え、家族や友人と共有するかけがえのない時間をもたらします。

さらに、伝統的な食材を活用することで、地域の農業の振興にもつながります。それぞれの食材はその地域で代々受け継がれた文化や技術に基づき育てられており、持続可能な方法で調達されることで、新たな食文化が形成されていくのです。このように、伝統的な食材を大切にすることは、地域社会や文化の持続性を保つための大きな力となります。

4.3 現代の中華料理における天然食材の応用

現代の中華料理では、天然食材の使用がますます注目されています。シェフたちは、その自然な風味を最大限に引き出すため、新しい技術や発想を取り入れています。例えば、チーズやクリームを使った新感覚の中華料理など、多様な食材とのコラボレーションによって、新たな料理が生まれています。

近年では健康志向が高まる中、ビーガンやベジタリアンにも対応した中華料理も増えています。豆腐や新鮮な野菜を主役に据えた料理が人気を博し、栄養バランスを考慮したメニューが提供されています。また、発酵食品やスーパーフードを取り入れることで、健康面の効果も期待される料理が増えています。

さらに、プレゼンテーションに凝った料理も増え、見た目にも楽しめる料理が求められています。これにより、伝統的な技術や材料を活用しつつ、食文化は進化していくのです。食材の自然な美しさを生かした盛り付けや調理方法の工夫が、料理の評価を高め、食べる人々の印象に残るものとなります。

5. 結論

5.1 天然食材の未来

天然食材の利用は、今後ますます重要視されていくでしょう。環境問題が深刻化する中で、持続可能な食文化が求められる時代に突入しています。地元の天然食材を重視することで、地域社会を支えつつ、環境への負担を軽減することができます。また、若い世代が地元の農業や食文化に関心を持つことで、新たな発展が期待されます。

5.2 中華料理の文化的意義

中華料理は、その多様性や深い文化的背景があるため、世界中で広く愛されています。料理を通じて、地域の歴史や伝統、食に対する考え方が伝わります。このような文化的意義を理解し、食品としてだけでなく、一つの文化を尊重することが大切です。

5.3 持続可能な食文化の形成

持続可能な食文化を形成可能な未来を目指して、私たち一人一人が意識を持つことが必要です。地元の食材を選び、持続可能な方法で調達することで、食文化が本来持つ力を引き出すことができます。これによって、私たちの食生活がより豊かで、地域社会が活性化し、健全な環境が守られることに繋がるのです。

終わりに、伝統的な中華料理の天然食材の調達方法を見直すことは、未来への重要な一歩です。料理を通じて私たちの身体と心が満たされ、地域の絆を強め、持続可能で豊かな文化を育むことができるのです。これが、私たちの未来に向けた贈り物となります。