中国料理におけるスープの重要性は、単なる前菜としての役割以上に深いものがあります。スープは料理の基本でもあり、季節の変化や食材の旬を反映する重要な部分です。さまざまな種類のスープが存在し、それぞれの地域で特色があります。本記事では、季節に応じた中華スープの選び方について、詳細に解説します。

1. 中華料理の基本概念

1.1 中華料理の歴史

中華料理の歴史は非常に古く、数千年にわたって発展してきました。古代の文献によれば、紀元前21世紀の夏王朝時代にはすでに料理の概念がありました。後の時代、特に清朝時代には多くの料理が集まり、発展し、地域ごとの特色が色濃く反映されました。例えば、四川料理は辛さが特徴的で、山東料理は海の幸を活かした料理が多いです。

中華料理が世界中に広がる中で、多くの国々が独自のアレンジを加えています。しかし、本質的な部分、つまり食材や調理法の多様性は、未だに中国の伝統を色濃く受け継いでいます。特に、スープはその象徴的な存在で、多くの国で愛されています。

1.2 中華料理の特徴

中華料理の大きな特徴の一つは、その調味料の多様性です。醤油、酢、豆板醤、八角など、食材の味を引き立てるために使われる調味料は数え切れません。これにより、同じ食材でも異なるテイストを楽しむことができます。また、五味(甘、酸、苦、辛、塩)がバランスよく使われることも特徴です。

さらに、中華料理は色、香、味、形、音の五感で楽しむことを重視しています。特にスープは、香りが料理全体の印象を大きく左右します。スープにはたくさんの風味が溶け込んでおり、それが料理全体の深みを増します。

1.3 中華料理の地域性

中国は広大な国土と多様な気候を持つため、料理も地域によって大きく異なります。例えば、北方地域では小麦を使った料理が多く、南方地域では米を主食とする傾向があります。また、山岳地帯では、野菜や山の幸が多く使われる一方、沿海地域では魚介類が豊富です。このような地域性は、スープの選び方にも大きく影響します。

特に、地域ごとの風味や調理法が活かされたスープは、その土地の文化を反映しています。例えば、広東ではあっさりとしたスープが好まれる一方、四川では香辛料と肉の旨味が豊かに感じられるスープが人気です。地元の食材を活かしたスープは、地域の特徴を味わう絶好の方法でもあります。

2. 中華スープの種類

2.1 代表的な中華スープ

中華スープには多数の種類がありますが、その中でも特に有名なものに「酸辣湯(スーラータン)」や「フカヒレスープ」、「玉子スープ」などがあります。酸辣湯は、酸味と辛味が効いたスープで、食欲を刺激する一杯です。豆腐やきくらげ、ネギなどが入るため、見た目も美しいのが特徴です。

フカヒレスープは、豪華なイメージを持つスープで、高級中華料理店でよく見かけます。このスープは、フカヒレのコラーゲンがたっぷり含まれており、滋養強壮に効果があるとされています。食材の旨味が凝縮された深い味わいは格別です。

また、玉子スープは家庭でも作られる非常にポピュラーなスープです。卵を溶いてスープに加えることで、ふんわりとした食感が生まれ、栄養価も高い。このように、シンプルながらも豊かな味わいを楽しむことができるスープが多く存在します。

2.2 スープの基本材料

中華スープの基本材料には、香味野菜や肉、魚介類などがあります。まず、香味野菜としては生姜やネギ、ニンニクなどが一般的です。これらの材料は、スープの基礎的な香りを作り出し、食材の旨味を引き立てます。

また、肉や魚介類も重要です。鶏肉を使ったスープや豚肉、エビ、魚のアラなど、使用する材料によってスープの風味が大きく変わります。特に、肉を煮込むことで出る出汁は、スープの深い味わいを作り出します。これに加え、干し海老や干し貝柱などの乾物を使用することで、さらに豊かな旨味を加えることができます。

スープには、具材だけでなく、調味料も大切です。薬味としての胡椒や醤油、さらには香木やハーブを使うことで、独特の風味が生まれます。これらの要素が組み合わさることで、奥深い味わいを生み出すのです。

2.3 調理法のバリエーション

中華スープの調理法には、煮る、蒸す、炒めるといったさまざまな方法があります。一般的には、まず香味野菜を炒めて香りを引き出し、その後に肉や魚介を加えてさらに香りを加えます。その後、水を加えてじっくりと煮込むことで、材料の旨味が引き出されます。

また、スープの調理法は地域によって異なることもあります。例えば、広東スタイルでは、素材の持ち味を生かすために長時間煮込むことが多いのに対し、四川では刺激的な風味を活かすために、一度に多くの香辛料を加えることが好きです。このように、調理法においても地域ごとの個性が際立ちます。

さらに、最近では、健康志向の高まりから低脂肪や低カロリーのスープが注目されています。特に野菜や豆類をふんだんに使用したスープは、栄養価が高く、ダイエットを考える方にも嬉しい一品です。

3. 季節ごとのスープの効果

3.1 春におすすめのスープ

春の訪れは、体に活力を与える季節です。この時期には、たけのこや新芽などの春の食材が豊富に出回るため、これらを使ったスープが最適です。たけのこはシャキシャキとした食感が特徴で、春らしさを感じます。

春には「春野菜のスープ」として、グリーンピースや春キャベツなど、色とりどりの野菜を煮込んだスープが人気です。これに鶏肉や豚肉を加えることで、栄養たっぷりな一杯になります。また、ビタミンCを豊富に含む野菜を使うことで、免疫力を高める効果も期待できます。

さらに、春には「清明湯(チンミョウタン)」という、デトックス効果があるとされるスープもお勧めです。各種の草花やハーブを少し加えることで、身体の中からリフレッシュします。これらのスープは、春の気候にぴったりな軽やかな味わいです。

3.2 夏におすすめのスープ

夏になると、暑さで体力が奪われがちですので、クールダウンするための「夏野菜の冷製スープ」が良い選択肢となります。きゅうりやトマトなど、夏に旬を迎える食材を使ったスープは、さっぱりとした味わいが特徴です。

また、「酸辣スープ」も夏におすすめの一品です。酸味と辛味が食欲をそそり、冷たいビールとも相性が良いです。このスープは、後味がさっぱりしているため、暑い日でも食べやすいのが特徴です。また、冷たいスープとして冷やして提供するのも一つのアイデアです。

夏の暑さには「冷たいトマトスープ」もおすすめです。トマトをベースにしたスープは、冷やして飲むことでリフレッシュ効果が高まり、さらに栄養価も高いことから、夏バテ解消にも役立ちます。

3.3 秋におすすめのスープ

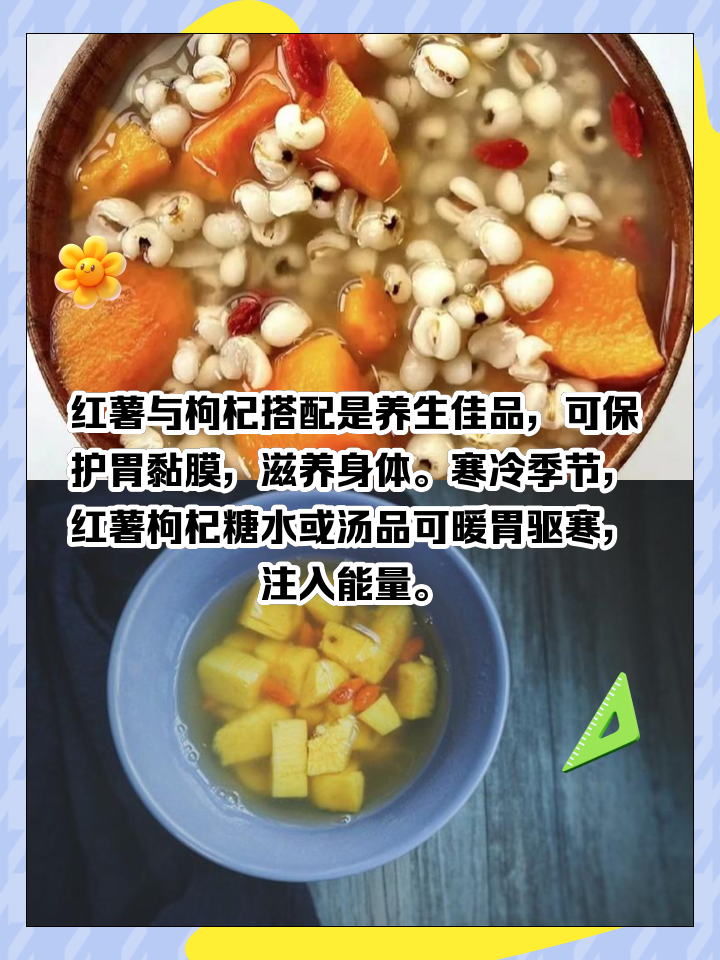

秋は収穫の季節で、様々な食材が手に入る時期です。特に、白菜やかぼちゃ、さつまいもなどを使った「秋の変わりスープ」が美味しい季節です。これらの食材には、甘みがあり、秋の味覚を存分に楽しむことができます。

「栗スープ」も秋ならではの一品です。栗の甘さを活かし、濃厚でもありながらも後味が軽やかなスープとして人気です。このスープは、特に体を温める効果があり、冷え込みの際にぴったりです。

さらに「きのこのスープ」も秋のスープとして推奨されます。様々なきのこを使うことで、風味豊かで栄養価の高いスープになります。きのこには免疫力を高める効果があるとされ、秋口にぴったりです。

3.4 冬におすすめのスープ

冬は寒さが厳しくなり、体を温めるスープが必要です。この時期に人気があるのは「鶏肉と人参のスープ」や「薬膳スープ」です。特に鶏肉を使ったスープは、冬の寒さから体を守る効果があります。また、根菜をたっぷり使うことで、栄養価も高く、体が温まります。

「ポン酢の効いたすき焼き風スープ」も良い選択です。牛肉とさまざまな野菜を煮込み、最後にポン酢を加えることで、さっぱりとした味わいが楽しめます。冬のダイニングにぴったりな一品です。

さらに、冬の定番として忘れてはいけないのが「フカヒレスープ」や「冬瓜スープ」です。これらは煮込むことで豊かな出汁が生まれ、食べると心まで温まります。このように、冬には滋養があり、体を温めるスープが特におすすめです。

4. 季節に応じたスープの選び方

4.1 食材の旬を考慮する

季節ごとのスープを選ぶ際には、食材の旬を考慮することが重要です。旬の食材は、鮮度が高く、味もしっかりしています。例えば、春には新鮮なたけのこや菜の花、夏には甘いとうもろこしや新鮮なトマト、秋にはさつまいもやかぼちゃ、冬には根菜類や鶏肉が旬です。

旬の食材を使ったスープは、その時期にしか味わえない素材の旨味が凝縮されており、特に美味しく感じることが多いです。旬の野菜を取り入れることで、自然の恵みを存分に味わうことができ、それが健康にも繋がります。

また、地域ごとに旬の食材は異なりますので、訪れる地域に合わせたスープを選ぶことも大切です。その土地の特色や風味を楽しむことができるため、旅行の楽しみとしても活用できます。

4.2 健康効果を利用する

スープの選び方には、健康効果を考慮することも大切です。例えば、風邪を引きやすい季節の冬には、免疫力を高める食材を使ったスープを選ぶと良いでしょう。特に、生姜やネギ、にんにくを使ったスープは、体を温め、風邪予防に効果があります。

また、夏バテを防ぐためには、冷たいスープやさっぱりとした味付けのスープが良いです。トマトやきゅうりを使用した冷製スープは、水分補給にもなり、クールダウンに適しています。

健康志向が高まる中で、低カロリーや高たんぱく質のスープも選択肢になります。豆腐や鶏肉を使用したスープは、栄養価が高く、ダイエットや健康維持に役立ちます。日本の味覚と中国の料理を組み合わせた、新しい健康スープを楽しむのも良いでしょう。

4.3 おいしいスープの作り方

美味しいスープを作るためには、いくつかのポイントがあります。まず、素材をしっかりと下ごしらえすることが大切です。肉や魚を使う際は、しっかりと下味をつけ、スープのコクを引き出しましょう。特に煮込み料理では、一度焼き色をつけた方が旨味が逃げにくくなります。

次に、スープの調味料の使い方が重要です。いきなり味をつけるのではなく、少しずつ味を確認しながら調整することが大切です。これにより、素材の持つ本来の味を引き立てることができます。

さらに火加減にも注意が必要です。スープを煮込む時間が長すぎると、素材が崩れてしまったり、苦味が出てしまうことがあります。逆に煮る時間が短すぎると、風味が十分に引き出せないので、慎重に判断する必要があります。信頼できるレシピを参考にしつつ、自分の味覚を大切にしてスープ作りを楽しんでください。

5. 中華スープの楽しみ方

5.1 スープと相性の良い料理

中華スープは、他の中華料理と組み合わせることで一層楽しむことができます。例えば、餃子や春巻きと一緒に食べると、相乗効果で一層満足感が増します。特に、あっさりとしたスープが揚げ物の油っこさを軽減し、バランスの取れた食事になります。

また、ご飯を入れて「スープご飯」として楽しむのもおすすめです。特に辛いスープと白飯の組み合わせは、絶妙で多くの人に愛されています。スープの旨味がご飯に染み込み、ちょっとした贅沢な気分を味わえます。

中華料理の中でも、特にビールとの相性は抜群です。冷たいビールを飲みながら辛いスープを楽しむことで、食事がより楽しいものになります。友人や家族と一緒に食卓を囲むことで、コミュニケーションを深めることができるでしょう。

5.2 家庭でのアレンジ方法

家庭での中華スープ作りでは、自由なアレンジが大切です。使いたい食材や好みに応じて、レシピに変化を加えて楽しむことができます。例えば、春野菜を使ったスープに海鮮を加えたり、香辛料を増やすことで自分好みの味にすることができます。

また、余った野菜や肉を使って即席スープを作るのも良いアイデアです。冷蔵庫にある食材を全て使い切ることで、無駄を省きながら、新しい味を楽しむことができるのです。料理は創造的なプロセスであり、誰かのレシピを真似るのも良いですが、自分なりの工夫が大切です。

さらに、スープのストックを手作りするのも賢い方法です。余った食材で煮込んだストックは、冷凍保存ができ、スープ作りを簡単にすることができます。しっかりしたストックがあれば、短時間でコクのあるスープが作れるので、時間がない時にも便利です。

5.3 季節のイベントとスープの関連性

季節ごとのイベントに合わせたスープを楽しむのも、中華スープの魅力の一つです。例えば、春節の時期には「長寿麺」とともにスープを食べることが一般的で、家族の健康と長寿を祈ります。こうした食文化は、家族の絆を深める重要な要素となっています。

また、夏には「冷やし中華」とスープを組み合わせて楽しむことが多いです。この時期には、さっぱりとしたスープが非常に人気で、食卓に涼しさをもたらします。さらに、秋の収穫祭には、旬の野菜を使ったスープを作って、感謝の意を表す風習もあります。

冬には、お正月などの特別な行事に合わせて、フカヒレスープや薬膳スープが振る舞われ、体を温める役割を果たします。こうしたイベントごとにスープを取り入れることで、家族や友人との絆を感じながら、季節の変化を楽しむことができます。

終わりに

中華スープは、季節によって変化する食材や風味を楽しむことができる、多様性に富んだ料理です。それぞれの季節に合ったスープを選ぶことで、健康効果や満足感を得ることができ、おいしさを存分に体験できます。家庭でのアレンジや地域ごとの伝統も大切にしながら、自分だけの中華スープを楽しむ時間は、きっと貴重なひとときとなるでしょう。中華料理の初心者から上級者まで、誰もが楽しめる無限の可能性を秘めたスープの世界へ踏み出してみてください。