魚醤は、中華料理や東南アジアの料理に欠かせない調味料の一つです。鮮魚を発酵させて作ることから、その独特な風味と深い味わいで多くのエスニック料理に用いられています。日本人にとって、魚醤はあまり馴染みがないかもしれませんが、その魅力は他の調味料とは一線を画しています。本記事では、魚醤についての基本知識、その種類、風味の特性、料理への応用、健康面でのメリット、さらには魚醤の未来について詳しく紹介します。

魚醤の基本知識

魚醤とは何か

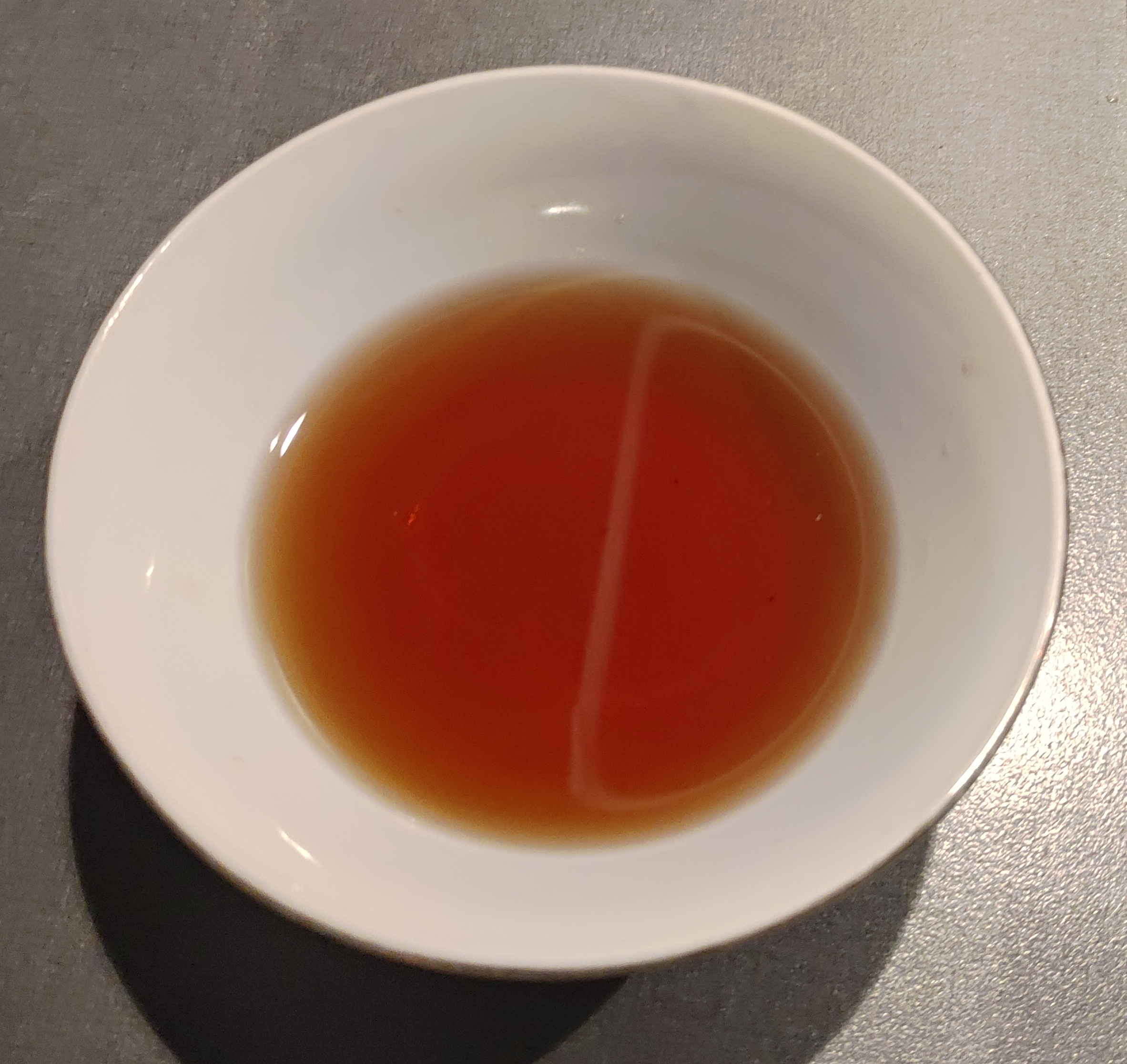

魚醤は、魚と塩を主成分とし、発酵させて製造される調味料です。日本の「魚醤」とは、あまり一般的ではありませんが、アジア全体では広く親しまれています。例えば、タイでは「ナンプラー」、ベトナムでは「ヌクマム」などと呼ばれ、それぞれの文化に合わせた使い方がされています。魚醤は、料理に複雑な旨味を加えるため、煮込み料理やドレッシングなど幅広い用途があるのです。

魚醤の魅力は、その独特な香りと味わいにあります。特に発酵によって生まれるうま味成分は、料理に深みを与え、一口でその味わいを引き立てます。多くの場合、有名シェフもヘルシーでクリエイティブなレシピに魚醤を取り入れているのが見られ、調味料の常識を覆しています。

魚醤の歴史的背景

魚醤の歴史は古く、中国での製造が紀元前から行われていたとされています。その後、魚醤は東南アジアや日本に伝わり、それぞれの地域で独自の発展を遂げてきました。中国の伝統的な魚醤は、「鮮醤」と呼ばれ、様々な料理に使用されています。一方、ベトナムの「ヌクマム」は、魚を用いた調味料の代表格として、特に生春巻きやフォーの味付けに不可欠な存在です。

地域によって魚醤の製造方法や風味が異なるため、地元の料理文化にも深く根付いています。たとえば、タイ料理ではスパイシーな料理に合わせて魚醤が使われることが多いです。これにより、その地域の素材や調理法と融合し、独自の料理文化が形成されています。

魚醤の製造方法

魚醤を作るプロセスは非常に興味深いです。一般的には、新鮮な魚(イワシやアンチョビが多い)を塩と一緒に密閉容器に入れ、数ヶ月から数年かけて発酵させます。この発酵過程は、魚の成分が分解され、うま味や風味が凝縮される重要なステップです。

製造プロセスの違いによって、魚醤の風味や品質も異なります。たとえば、自家製の魚醤は、使用する魚や塩の質、発酵時間によって大きく変わるため、各家庭や地域ごとにその味わいが楽しめます。また、一部の製造者は特別な材料を追加して風味を強化したり、特別な製法を用いたりしています。これにより、魚醤の多様性が生まれ、料理人や消費者にとって選択肢が広がります。

魚醤の種類

各地域の魚醤の違い

魚醤は世界中で様々な種類がありますが、それぞれの地域によって独自の特徴があります。例えば、タイのナンプラーは比較的しょっぱく、香りが強いです。これに対し、ベトナムのヌクマムは、甘さと塩気のバランスが絶妙で、魚の旨味が感じられます。地域の文化や気候、素材に影響を受けて育つこれらの魚醤は、特徴的な風味を持つことで料理にアクセントを与えます。

これに加え、フィリピンでは、魚醤とビネガーを混ぜた「バルボナ」と呼ばれる調味料が人気です。これもまた、特有のフルーティーな香りが料理にプラスされるため、多くの家庭で愛されているのです。各地域特有の魚醤を試すことで、その土地の文化や料理に触れることができます。

魚醤の材料と品質

魚醤の品質や材料は、料理の味わいに大きな影響を与えます。高品質の魚醤は、良質な魚と自然塩から作られ、添加物が少ないものです。これに対して、安価な魚醤は、保存料や人工的な香料が含まれることが多く、風味が劣ります。料理を作る際には、購入する魚醤の材料に注意を払うことが重要です。

また、各ブランドによって製造方法や使用する材料が異なるため、たくさんの魚醤を試すことで、自分の好みに合った品を見つけることができます。たとえば、特定の地域や家庭で作られた自家製の魚醤は、その土地の味をダイレクトに感じられるため、訪れた際にはぜひ試してみることをおすすめします。

人気の魚醤ブランド

世の中には多くの魚醤ブランドがありますが、それぞれに独自の特色があります。例えば、タイの「Poo Pad」やベトナムの「拏古」と呼ばれるブランドは、品質が高く、レストランなどでも多数使用されています。これらのブランドは、製造過程が透明で、消費者に信頼されているため、安心して料理に使用できます。

また、日本でも最近では「魚醤専用の醸造所」が増えてきており、独自の製法で作られる魚醤が人気を集めています。こうした新しいブランドは、魚醤の可能性を広げており、現代の料理人たちによって新しい食文化が創造されています。

魚醤の風味の特徴

香りと味のバランス

魚醤の最大の特長は、香りと味のバランスの絶妙さです。魚醤は、発酵によって生まれる複雑な香りと、しょっぱさ、うま味が一体となり、食欲を刺激します。この香りは、料理に使うことで一層引き立ちます。特に、香草やスパイスと組み合わせることによって、料理全体の味わいが豊かになります。

例えば、アジア料理では、トムヤムクンやフォーなどに使われることで、あっさりとしたスープに深みを加えます。このため、魚醤を使うことで、どうしても単調になりがちな料理に、動きと立体感を与えることができます。

他の調味料との違い

魚醤は、他の調味料(醤油、塩、味噌など)とは異なり、その独自の風味と深い味わいを持っています。魚醤は発酵食品であるため、その中には多種多様な旨味成分が含まれています。これに対して、他の調味料は単に塩味や甘味を提供するものが多いため、魚醤の特異性が際立ちます。

さらに、魚醤は多様な料理に使える点でも優れています。例えば、寿司や刺身とも相性が良く、良い調和をもたらします。これこそが他の調味料にはない特徴であり、魚料理においては欠かせない存在の一つです。

魚醤の風味を活かす料理

魚醤を使った料理には多くの選択肢があります。例えば、炒め野菜や煮物、またはサラダのドレッシングとして使うことができます。料理に魚醤を加えることで、素材の味を最大限に引き出し、シンプルでありながら奥深い味わいを享受することができるのです。

具体的には、カラフルな野菜を炒めて、最後に魚醤を加えるだけで、旨味が増して美味しい一品になります。また、刺身に一滴たらすと、これもまた全く新しい風味を楽しむことができるのです。創造的に魚醤を使うことで、料理のレパートリーが広がります。

魚醤の料理への応用

寿司や刺身での利用

寿司や刺身に魚醤を使うことで、その料理の魅力がより引き立ちます。一般的に醤油が使われますが、魚醤を代わりに使うことで新しい風味が楽しめます。特に新鮮な魚と組み合わせることで、相乗効果が生まれ、より深い味わいになります。

例えば、白身魚の刺身に数滴の魚醤をかけるだけで、自然な塩気と旨味が追加され、食材本来の味を引き立てます。このように、魚醤は日本の食文化と絶妙に融合します。

煮物や炒め物への活用

魚醤は、煮物や炒め物にも非常に相性が良い調味料です。例えば、野菜をさっと炒めた後、最後に魚醤を加えることで、その味に奥行きがプラスされます。特にガーリックや生姜と組み合わせると、香ばしい香りが漂い、さらにおいしくなります。

また、煮物に使用する際には、魚醤をだしに加えることで、風味が増し、料理がより一層コクのあるものに変化します。魚醤のコクにより、深い味わいが生まれ、家庭料理が特別なものになります。

ドレッシングやソースの材料として

魚醤は、そのまま調味料としてだけでなく、ドレッシングやソースの一部としても非常に活躍します。特にアジア風のサラダやマリネに使うと、独特の風味が加わり、料理に深みを与えます。

例えば、レモン汁やオリーブオイルと混ぜて簡単なドレッシングを作ることができ、これをサラダやグリルした野菜にかけると、爽やかな味わいが楽しめます。このように、魚醤を使った新たな組み合わせで、料理の幅を広げることができます。

健康と魚醤

魚醤の栄養価

魚醤は、サプリメントとしても注目されるほど、栄養価が高いです。魚を主成分としているため、オメガ-3脂肪酸やタンパク質が豊富です。これにより、心臓や脳の健康をサポートすることができます。

さらに、魚醤にはビタミンB群やミネラルも豊富に含まれており、免疫力向上にも寄与します。料理に魚醤を使うことで、栄養バランスを整えやすくなるのです。また、他の調味料に比べて自然な風味が強いため、過剰な塩分を避けることが可能で、健康的な食習慣を促進します。

魚醤が持つ健康効果

魚醤には、様々な健康効果が認められています。発酵食品であるため、そのプロバイオティクス効果が腸内環境を整える助けになります。また、魚から得られる成分は心臓病や高血圧のリスクを減少させるとも言われています。

さらに、魚醤の持つアミノ酸は、体内でエネルギー源として利用される他、筋肉の発達にも良い影響を与えます。このように、魚醤は単なる調味料であるだけでなく、健康に良い食材として見ることもできます。

魚醤の過剰摂取への注意

ただし、魚醤には塩分が含まれているため、過剰摂取には注意が必要です。特に、腎臓に問題がある方や高血圧の方は、食事を通じて摂取する塩分に気を付ける必要があります。

適度に魚醤を楽しむことで、健康的な食生活を送ることができますが、他の塩分を含む食材とのバランスも大切です。あくまで調味料として使いすぎないことが重要です。

魚醤の未来

世界に広がる魚醤の影響

魚醤は、その特有の風味から世界中に広まりつつあります。特にアジア料理の人気が高まり、スパイスや調味料としても注目されています。近年では、欧米のレストランメニューにも魚醤を使用した料理が増えてきました。

また、工業化された調理法の変更に伴って、手作りの魚醤が注目されるようになり、各地で新しいブランドが登場しています。このように、世界の食文化における魚醤の影響はますます大きくなってきています。

魚醤の持続可能性

環境への配慮が高まる中、魚醤の製造における持続可能性も重要な要素となっています。最近では、持続可能な漁業や生産方法を取り入れた魚醤ブランドが増えてきており、環境に優しい商品の需要が高まっています。

さらに、地元のコミュニティや伝統的な製法を大切にする動きも見られ、消費者はフィシカルで新鮮な代替品を求めるようになっています。この現象により、魚醤の未来もより明るいものになると思われます。

魚醤と現代の食文化

最後に、魚醤は不規則な現代の食文化に一石を投じています。日本の家庭料理からアジアのストリートフード、さらには国際的な料理シーンまで、魚醤は新たなトレンドとして注目されています。健康意識の高まりとともに、自然な調味料としての魚醤の利用は増しています。

料理教室やオンラインレシピサイトでも魚醤を活用したレシピが多く見受けられ、家で手軽にその味を楽しむことができるようになってきました。このように、魚醤は次世代の食文化においても重要な役割を果たすことでしょう。

まとめ

魚醤はその独特な風味と多用性から、料理のアクセントとしてだけでなく、健康面でも魅力的な調味料です。各地域それぞれの特徴を生かした魚醤は、さまざまな料理に活かされており、伝統を守りながらも革新を続けています。この記事を通じて、魚醤の魅力とその可能性に触れ、ぜひ日々の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。