中国茶を使った料理とレシピには、歴史的背景から健康効果、料理法、そして実際のレシピに至るまで、幅広いテーマが含まれています。中国茶はその豊かな風味だけでなく、料理全体に深みを加える素晴らしい材料として用いられています。ここでは、中国茶を使った料理の魅力や、具体的なレシピを豊富に紹介しながら、国の文化とその影響を辿ります。

1. 中国茶の歴史と文化

1.1 茶の起源

中国茶の起源は、約5000年前に遡ります。伝説によると、神農氏という皇帝が偶然に茶の葉を煮出したことから始まったと言われています。最初は薬草として重宝されていましたが、次第にその風味が人々に愛され、日常的な飲み物となりました。茶の葉の加工技術や飲み方も地域や時代によって進化し、現在では多くの茶の種類があります。

また、茶は古代中国の文化において重要な役割を果たしました。当時の文人や詩人たちは、茶の香りとともに創作を行ったとされ、その影響は中国文学や絵画にも見られます。中国の茶は単なる飲み物ではなく、文化の象徴として位置付けられています。

1.2 符号としての茶

茶は中国の文化において、さまざまな意味を持つシンボルでもあります。たとえば、友人や家族との絆を深めるための飲み物としての役割があります。訪問時にお茶を振る舞うことは、もてなしの心を示す重要な習慣です。このように、茶は人々のコミュニケーションツールとしても機能しています。

さらに、茶は礼儀作法としても重要な役割を果たすため、茶道が発展しました。茶道は、単に茶を楽しむだけでなく、その過程を通じて心を整え、相手をもてなすことに重きを置いています。こうした文化は、今なお多くの人々に受け継がれ、実践され続けています。

1.3 茶道と其の哲学

茶道は、茶を通じて人間関係の調和を図る哲学的な側面を持っています。特に「静」「清」「雅」の三要素が強調され、心を落ち着け、周囲との調和を大切にする考え方が根底にあります。茶道を通じて、参加者は日常の喧騒から解放され、心の平和を求めることができます。

このような哲学は、料理や飲み物の楽しみにも影響を与えています。たとえば、茶を使った料理は、その調理過程や風味の組み合わせにおいても、丁寧さや美しさが求められます。茶道の影響を受けた料理は、単なる食事以上の価値を持ち、人々の心を豊かにする要素を持っています。

2. 中国茶の種類

2.1 緑茶

緑茶は中国茶の中で最も代表的な種類の一つで、鮮やかな色と爽やかな香りが特徴です。代表的なものには、西湖龍井(せいこりゅうせい)や碧螺春(へきらしゅん)があります。これらの緑茶は、茶の葉が新芽の状態で摘まれ、加工されているため、鮮烈な味わいを楽しむことができます。

緑茶は、特に健康に良いと言われており、多くの抗酸化物質を含んでいるため、日常的に摂取することが推奨されています。緑茶を使った料理では、茶の香りが強調され、素材の味を引き立てる効果があります。例えば、緑茶を使った鶏肉料理は、茶の風味が豊かに広がり、食欲をそそります。

2.2 烏龍茶

烏龍茶は、半発酵の茶葉を使って作られ、香りと風味のバランスが絶妙です。代表的な銘柄には、鉄観音(てつかんのん)や大紅袍(だいこうほう)があります。これらは、フルーティーな香りと甘みが特徴で、飲んでいると爽快感が広がります。

烏龍茶は、料理にも多様に使われます。特に肉料理との相性が抜群で、肉の脂肪分をうまくカバーすることができます。烏龍茶を使ったマリネに漬け込んだ肉料理は、茶の風味が染み込み、奥深い味わいが楽しめます。

2.3 紅茶

紅茶は発酵が進んだ茶葉を使用し、しっかりとした味わいが特徴です。銘柄には、雲南紅茶や祁門紅茶(きもんこうちゃ)などがあります。これらの紅茶は、甘くて芳香を持ち、時にはスパイシーな風味も感じられます。

紅茶は、甘い料理との相性が良いことでも知られています。そのため、デザートに紅茶を使うことが多いです。たとえば、紅茶を使ったケーキやプディングは、その風味が豊かで、特にクリームとの組み合わせが絶妙です。

2.4 白茶

白茶は、最も加工が少ない茶葉を使用しており、軽い味わいと淡い香りが特徴です。特に銀針白茶(ぎんしんはくちゃ)や白毫銀針(はくごうぎんしん)が有名で、これらは高級品として知られています。白茶の製造過程は繊細で、一定の条件下で自然乾燥させるため、その風味は非常に澄んでいます。

白茶は、料理に使う際には特にシンプルな味付けが合います。清らかな味わいが食材の自然な風味を生かすため、白茶を使った蒸し料理やサラダなどが理想的です。特に海鮮料理に白茶を加えることで、軽やかで洗練された一皿に仕上がります。

2.5 花茶

花茶は、花の香りを茶葉に移す製法で作られます。特にジャスミン茶や菊花茶が代表的です。花茶はその香りが非常にリフレッシュさせてくれ、飲むだけでなく、料理にも幅広く利用されています。唐代から続くこの伝統は、現代においても変わらぬ人気を誇ります。

料理においては、花茶を使ったソースやマリネが人気です。特にジャスミン茶を使った鶏肉料理は、その華やかな香りと味わいが食欲を引き立て、華やかな食卓を演出します。

3. 中国茶の健康効果

3.1 抗酸化作用

中国茶には、数多くの抗酸化物質が含まれており、特にカテキン類がその代表です。これらの成分は体内の活性酸素を抑える効果があるため、若返りや病気予防に寄与します。定期的に茶を飲むことで、免疫力を向上させることができると言われています。

また、研究によれば、緑茶のカテキンは体重管理にも効果があるとのこと。食事に緑茶を取り入れることで、代謝が向上し、脂肪燃焼を促進する助けになります。このように、中国茶は単なる飲み物としてだけでなく、健康を維持するための重要な役割を果たしています。

3.2 消化促進効果

多くの中国茶には、消化を助ける効果もあります。たとえば、烏龍茶は脂肪の消化を助ける性質があるため、油分の多い料理を食べた後に飲むと、消化を助けることができます。このため、多くのレストランでは食後に烏龍茶をサービスする習慣が見られます。

さらに、紅茶には腸内環境を整える効果もあり、腸内の善玉菌を増やす助けになります。これにより、便秘の改善や腸内の健康維持にも寄与します。中国茶を食事に取り入れることで、消化器系のトラブルを軽減できるかもしれません。

3.3 心身のリラックス

Chinese tea is also known for its calming and soothing properties. The act of drinking tea, especially in a traditional setting, encourages relaxation and mindfulness. Many people find that the ritual of steeping tea and savoring its flavors provides a moment of peace in their busy lives.

Moreover,特に緑茶や白茶には、リラクゼーション効果がある成分が含まれています。これらの茶はストレスを軽減し、心を落ち着かせるのに役立ちます。忙しい日常の中で、ちょっとしたブレイクタイムを設け、茶を楽しむことで、心と体のバランスを整えることができるでしょう。

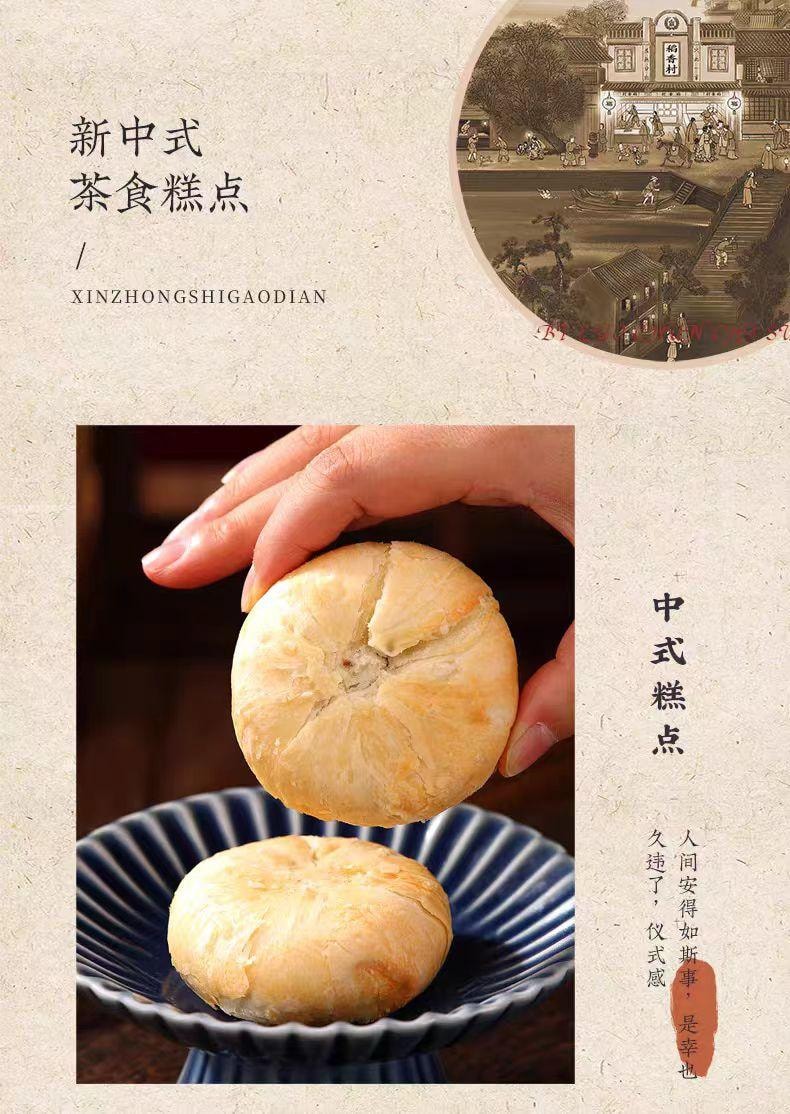

4. 中国茶を使った料理の魅力

4.1 調理法の多様性

中国茶を使った料理は、その調理法によって多様なアプローチが可能です。茶を使った煮込み料理や焼き料理、さらにはデザートに至るまで、様々なスタイルで楽しむことができます。たとえば、特に煮込み料理においては、茶の風味が肉や野菜にしっかりと染み込み、そのおいしさが倍増します。

また、蒸し料理においても、茶を使うことで素材本来の味を引き立てることができます。たとえば、白茶を使用した蒸し魚は、その繊細な風味が引き立ち、口に入れた瞬間に幸せを感じることができるでしょう。こうした多様な調理法は、中国茶料理ならではの楽しみ方です。

4.2 風味の引き立て

中国茶を使うことで、料理の風味が大きく引き立ちます。たとえば、紅茶を使用したローストチキンは、茶の香ばしさと肉汁が組み合わさることで、噛むたびに深い味わいを楽しむことができます。このように、茶は料理に新たな層を加える役割を果たしています。

また、烏龍茶を使った煮込み料理は、その芳香によって食欲をそそります。長時間煮込むことで茶の風味が素材に染み込み、まるで高級レストランの一品のような仕上がりになります。こうした違いは、食事の楽しみを一層引き立てる要因となります。

4.3 料理と茶のペアリング

中国茶のペアリングは、料理と飲み物の相性を考える重要な要素です。具体的には、重たい料理には軽やかな緑茶、あるいはフルーティーな烏龍茶を合わせると、口の中がすっきりし、料理の味が引き立ちます。

このペアリングは、特に中華料理のコース料理において重要です。各料理に応じた最適な茶を選ぶことで、全体のハーモニーを楽しむことができます。たとえば、炒飯とジャスミン茶の組み合わせは、香りと味が絶妙にマッチして、一層の美味しさを引き出します。

5. 人気の中国茶レシピ

5.1 茶葉鶏(茶葉を使った鶏肉料理)

茶葉鶏は、烏龍茶を用いた鶏肉料理で、香ばしい風味が特長です。このレシピでは、まず鶏肉を烏龍茶の茶葉と共にマリネし、しばらく置いておきます。それから烏龍茶の香りを移すために、鶏肉を蒸し焼きにします。茶の風味がじっくり染み込んだ鶏肉は、食べるとまろやかで、口の中で広がる香りがたまりません。

この料理は、特にビールや辛口の白ワインと相性が良く、シャンパンパーティーのメニューにもぴったりです。また、茶葉鶏は冷やしてサラダのトッピングとしても楽しむことができ、多彩な食べ方が可能です。

5.2 茶香飯(茶の香りを楽しむご飯)

茶香飯は、中国茶を使った贅沢なご飯料理です。このレシピでは、白米を炊く際に緑茶や烏龍茶の茶葉を加えます。茶葉の持つ香りがご飯に染み込み、まるで自然のエッセンスを取り入れたかのような風味豊かな一品に仕上がります。

茶香飯は、シンプルな料理に見えますが、その風味は絶品です。特に、焼き魚や煮込み料理と合わせることで、食卓が華やかに演出されます。このご飯は、友人との集まりや特別なディナーにも最適です。

5.3 茶漬け(茶を使った簡単料理)

茶漬けは、日本でも人気ですが、中国でも楽しむことができます。茶漬けのレシピは非常にシンプルで、温かいご飯に茶をかけるだけです。特にジャスミン茶や烏龍茶を使うと、香りが引き立ち、食欲が倍増します。

具材には、顆粒の海苔や梅干し、漬物などをトッピングすると、より一層美味しくなります。茶漬けは、軽い食事としてはもちろん、お酒の後のシメとしても人気です。手軽に作れることから、一人暮らしの方にもおすすめです。

5.4 茶風味のデザート

茶風味のデザートも大変人気があります。特に緑茶を使ったアイスクリームやケーキは、その爽やかな味わいが特徴です。緑茶を使ったアイスクリームは、香り高くさっぱりとした後味が口いっぱいに広がります。

他にも、烏龍茶を使用したパウンドケーキや、花茶を取り入れたゼリーなど、スイーツに茶を組み合わせることで、新しい味わいを楽しむことができます。これらのデザートは、特別な日やパーティーにも映える一品として好評です。

6. まとめと今後の展望

6.1 中国茶の未来

中国茶は、その歴史と文化を背景に、世界中で人気を集めています。最近では、日本や西洋の料理に取り入れられることも増えており、中国茶の新たな魅力が広がっています。茶の製造技術や新しい茶葉の品種も進化しており、ますます多様化することでしょう。

中国茶の勉強を通じて、茶文化への理解が一層深まると同時に、料理への応用もどんどん発展しています。茶によって引き出された料理の新たな風味は、未来のダイニングシーンにおいて重要な位置を占めると期待されています。そして、さらに多くの人々が茶の美味しさを体験するようになるでしょう。

6.2 他国の料理への影響

中国茶は、他国の料理にも大きな影響を与えています。たとえば、日本の抹茶や、インドのチャイなど、各国で独自の茶文化が育まれています。それぞれの国での茶の使い方は異なりますが、共通して茶の風味や効果が重視されています。

さらに、最近では国際的な料理交流が盛んになり、中国茶を取り入れた国際的な料理も増えてきています。このように、中国茶は文化の架け橋ともなり、各国の料理の発展に寄与しています。これからも中国茶が、多くの国々の食文化に影響を及ぼし続けることは間違いありません。

食事に中国茶を取り入れることで、食の楽しみが広がります。伝統的な茶文化に触れながら、新たなレシピに挑戦してみてはいかがでしょうか。中国茶と料理の相乗効果を堪能して、心と体が豊かになるひとときを過ごしてみてください。