食材の下処理と切り方は、中華料理の味や食感を決定する重要なステップです。新鮮な食材を選び、適切に下処理を行い、適した切り方をすることで、料理のクオリティが格段に向上します。本稿では、食材ごとの特徴や選び方、下処理の方法、そして様々な調理法に応じた切り方を詳しく見ていきます。

食材の重要性

新鮮な食材の選び方

中華料理において、新鮮な食材は料理の基本です。新鮮な野菜や肉、魚介類は、料理の味を引き立てるだけでなく、見た目の美しさにも寄与します。例えば、野菜は色鮮やかでつやのあるものを選び、特に葉物野菜はしおれていないものを基準にしましょう。ニンジンや大根などの根菜類は、皮に傷や変色がないものを選ぶと良いでしょう。

また、肉や魚も鮮度が大切です。肉は色が均一で、弾力があり、臭いがしないものが新鮮です。特に牛肉は、赤みがあり、脂肪がキメ細かいものを選ぶことで、調理したときのジューシーさが増します。魚は目が澄んでおり、身がしっかりとしているものを選びましょう。特に刺身用の魚は、その鮮度が直に味に影響しますので、慎重に選ぶ必要があります。

選び方だけでなく、保存方法も重要です。食材を無駄にしないために、買った食材は早めに使うことが理想です。冷蔵庫の温度設定や湿度にも気を配り、適切な方法で保存することで食品の劣化を防ぎましょう。

食材の栄養価

新鮮な食材を選ぶことで、料理の味わいはもちろん、栄養価も向上します。野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれており、季節ごとに異なる栄養素が摂取できます。例えば、春に出回る新鮮なアスパラガスにはビタミンKが豊富に含まれ、免疫力の向上に寄与します。

肉類は、良質なタンパク質を供給します。特に鶏肉は脂肪分が少なく、体に優しい選択肢です。豚肉や牛肉はそれぞれ異なる栄養素を含んでおり、特にビタミンB群が多く含まれています。これらの肉を使用することで、エネルギーの供給だけでなく、体の調子を整える手助けとなります。

魚介類も非常に豊富な栄養価を誇ります。オメガ-3脂肪酸が豊富なサーモンやイワシは心臓病のリスクを下げる効果があり、健康的な脂肪を摂る上で重要です。さらに、貝類は鉄分やビタミンB12も豊富で、貧血予防にも役立ちます。

野菜の下処理

野菜の洗浄方法

野菜の下処理で最初にするべきことは、しっかりとした洗浄です。農薬や汚れを落とすために、流水で十分に洗うことが大切です。特に、葉物野菜は土が残りやすいため、手で一枚一枚揉んで洗うと効果的です。例えば、ほうれん草や小松菜は、浸水してから振り洗いすることで、土を落とすことができます。

また、根菜類は表面が泥で汚れがちなため、ブラシを使ってしっかりと洗います。このプロセスを怠ると、料理に余計な味や食感を加えることになります。さらに、野菜によっては、カットした後に再度洗浄することも考慮すべきです。例えば、大根を切った後に水で洗うことで、余分なアクを取り除くことができます。

特に注意が必要なのは、外側の皮を剥くときです。野菜によっては、皮に栄養が含まれていることもありますので、無駄に皮を剥かないよう意識しましょう。例えば、ナスやキュウリは皮をむかずに調理すれば、栄養価を保ちながら食感も楽しむことができます。

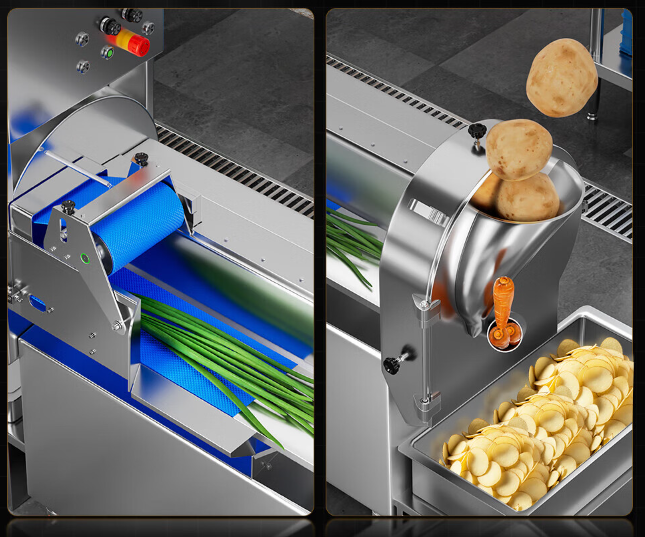

野菜の皮むきと切り方

皮むきは、材料の味や香りを最大限に引き出すために重要な作業です。例えば、じゃがいもを皮ごと使うことも多いですが、皮に苦味があるものや、見た目が悪いものは剥く必要があります。皮を剥いた後は、大きさや形に応じて適切にカットします。輪切りや千切り、拍子切りは、料理の用途によって使い分ける必要があります。

切り方においては、同じ大きさに揃えることが大切です。これにより、加熱時間を均一にし、全体的な仕上がりを良くします。例えば、炒め物をする場合、細切りにすることが多いですが、根菜は厚めに切ることで、火が通りにくい中心部がホクホクした食感に仕上がります。

また、野菜の切り方には、食感のバリエーションもあります。例えば、長ネギを斜め切りにすると、香りが引き立ち、見栄えも良くなります。逆に、玉ねぎをみじん切りにすることで、甘みが引き立ち、料理全体に深みが出ます。下処理の段階で、切り方を工夫することが、料理の仕上がりに大きく影響します。

肉類の下処理

肉の選び方と保存方法

肉を選ぶ際には、鮮度だけでなく、用途に応じた部位を選ぶことが重要です。例えば、炒め物には鶏もも肉や豚バラ肉が適しており、煮物には牛すじや豚肩ロースが向いています。また、それぞれの肉の色や脂の入り方も判断基準となります。特に、赤身が多い肉はしっかりとした味わいで、脂肪のバランスが良いものを選ぶことがコツです。

保存方法にも気を配る必要があります。肉は冷凍する際、真空パックやラップでしっかり包むことで、乾燥や冷凍焼けを防ぎます。冷蔵の場合は、できるだけ早く使うことが理想です。解凍する際も、自然解凍が理想で、急速冷凍した肉は風味が損なわれにくいですので使い分けが大事です。

調理前にマリネをすることで、肉質が柔らかくなり、全体の味が増します。醤油、酒、ショウガなどを使って下味をつけることで、風味が良くなりますし、食べるときの味わいも豊かになります。特に、焼き肉などでは、事前のマリネが不可欠です。

肉の下処理と切り方

肉の下処理では、余分な脂肪や筋を取り除くことが基本です。特に、牛肉や豚肉は筋が多い場合がありますので、包丁でしっかりと筋を切り離すことで、煮込み料理などでも硬くならない食感に仕上がります。さらに、鶏肉の場合、皮を剥ぐことで、ヘルシーに仕上げることが可能です。

切る際には、用途に応じた切り方を選ぶ必要があります。例えば、炒め物には薄切りが適しており、煮込みには厚めに切ることで、煮崩れを防ぎます。また、肉を斜めに切ることで、食べやすさが増し、細かく切ることで味の浸透が良くなる注意が必要です。

下処理に関しては、肉類を塩水に漬けることで、肉質が柔らかくなり、旨味が増します。特に鶏肉を塩水に浸すことで、甘みのあるジューシーな仕上がりになります。肉をしっかりと下処理し、切り方にも工夫を加えることで、家庭での中華料理もレストランの味に近づけることができます。

魚介類の下処理

魚の選び方と保存方法

魚介類の選び方も、鮮度チェックが重要なポイントです。特に、魚は目が澄んでおり、身が張っているものが新鮮です。これに対し、しわが寄ったり、目が濁っているものは注意が必要です。また、特に刺身用には、身の色合いや脂の乗り具合もチェックする必要があります。例えば、マグロの赤身は、鮮度が良いと色が深い朱赤に見えます。

保存については、冷蔵庫ではすぐに使う分を取り出し、余分なものは冷凍保存が基本です。解凍時は、冷蔵庫での自然解凍が理想で、急速な解凍は風味を損なうため注意が必要です。また、刺身用の魚は、新鮮さが味に直結するため、必要な分だけを購入することが望ましいです。

さらに、魚介類は種類によってアレルギー反応があることを忘れずに、特に小さなお子さんや初めて食べる方には注意が必要です。選び方に加え、正しい保存方法も必要ですし、安全に食べてもらえるように心掛けましょう。

魚の下処理と切り方

魚の下処理では、まず内臓を取り除き、エラを洗い流します。鮮度が高いほど、内臓も新鮮ですが、注意して処理することが必要です。特に、熱帯魚や貝類は衛生面でより注意が必要です。臭みを残さないためにも、表面を流水でしっかり洗浄し、必要に応じて塩で揉みこむことで、風味が引き出されます。

切り方においては、刺身や焼き物に応じた切り方が存在します。例えば、刺身の場合は、身を斜めに薄く切ることで、食感を楽しむことができます。焼き物の場合は、適度に厚みに切ることで、焼き加減を調整しやすくなります。また、皮を剥がす際も、包丁の角度や切る方向を工夫することで、仕上がりの質が向上します。

魚介類は、種類によって適した調理法が異なることも忘れてはいけません。例えば、煮魚は身が崩れやすいので、切り方を工夫し、厚めに切ることで、安定した味わいに仕上がります。逆に、軽く塩を振りかけて焼き上げる場合はボリュームのある切り方で、表面をうまく焼き、風味を保つことができます。

調理法による切り方の違い

炒め物に適した切り方

炒め物の場合、具材は事前に均一の大きさに切ることが重要です。小さく切ることで、短時間で熱が通りやすく、野菜や肉の食感を保つことができます。例えば、ピーマンやパプリカは千切りにすることで、彩りと甘みが引き立ち、全体のバランスが良くなります。また、肉類も、薄切りや細切りにすることが、火の通りを早め、柔らかい仕上がりになります。

さらに、炒め物には、食材の組み合わせも重要な役割を果たします。例えば、ブロッコリーやキャベツは、火の通りが速いため、油を引いてからすぐに加えることで、シャキッとした食感を残すことができます。鶏肉や豚肉は、軽くマリネして下味をつけておくことで、味がしっかりとつきます。

炒め方にも工夫が必要です。高火力で手早く炒めることで、食材の水分を保ったまま調理することができます。具材を投入したら、すぐにかき混ぜ、焦がさないように注意することで、香ばしい仕上がりになります。これにより、料理全体の風味がアップし、食欲をそそる一品になります。

煮物に適した切り方

煮物の場合、食材の大きさや形、切り方によって、味の浸透具合が変わります。例えば、大根や人参は、厚めに切ることで、煮崩れを防ぎ、しっかりと味が染み込みやすくなります。また、魚や肉は、塊の任にカットして煮ることで、風味と旨味が出やすくなります。

煮物は、だしや調味料との相性も考慮しながら切り方を調整する必要があります。例えば、煮魚の場合、身を厚めの切り方にすると、煮汁が浸透しやすくなります。日本料理でもおなじみの筑前煮のような場面でも大きさを統一することで、見た目も美しくなり、食材同士の食感の調和が取れるようになります。

さらに、調理の過程では、食材を投入するタイミングも大切です。煮物の場合、根菜類は長く煮るために先に加え、葉物野菜は最後に加えて風味を損なわないようにすることが重要です。これにより、煮物全体のバランスが良く、食べやすい仕上がりとなります。

生食に適した切り方

生食の場合、新鮮さが一番大切ですが、その切り方も重要な要素となります。例えば、刺身で提供する魚は、身の締まりを意識し、すべて均等に切ることが必要です。薄く切ることで、口の中でのとろけるような感触を楽しむことができます。特に、マグロやカンパチを薄切りにすると、その美しさが強調され、食欲をそそります。

また、野菜の生食でも、株根をこまめに切り分けることで、食感の変化を楽しむことができます。レタスやサラダほうれん草は、シャキシャキ感を楽しむために手でちぎることもおすすめです。切り方を工夫することで、見た目にも楽しさが生まれ、食卓を華やかに演出します。

最後に、ドレッシングや調味料との相性も考慮しながら切ることが大切です。果物や野菜は、色々な形にして盛り付けることで、全体のバランスが良くなります。特に、生野菜は切り方によって、ドレッシングの吸収が変わるため、事前にしっかりと下準備をしておくと良いでしょう。食べる瞬間にそれらの味わいを楽しむことができるのが最大の魅力です。

まとめ

食材の下処理と切り方は、中華料理を美味しく仕上げるための重要なスキルです。新鮮な食材を選び、適切な下処理を行い、調理法に応じた切り方をすることで、家庭でもプロフェッショナルな味を楽しむことが可能です。これらの知識を実際の料理に活かすことで、日々の食卓がより豊かに、そして楽しくなることでしょう。