中国茶文化の豊かさは、古代から現代にかけての歴史や伝統、そして日常生活に深く根ざしています。特に、「中国茶の焙煎と淹れ方」は、茶の味わいだけでなく、茶を楽しむための大切な技術でもあります。この章では、茶葉の焙煎プロセスから、お湯の温度や抽出時間、そして淹れ方の技術について詳しく探っていきます。

1. 中国茶文化の歴史

1.1 茶の起源

中国茶の起源は、約5,000年前にさかのぼると言われています。伝説によると、神農氏が偶然茶の葉を口にし、その効果に驚いたことから茶の利用が始まったとされています。最初は食用として利用されていましたが、やがて飲料としての価値が認識されるようになりました。

古代の中国では、茶は単なる飲み物ではなく、儀式や神聖な行為の一部として扱われました。例えば、禅僧たちが修行の一環として茶を飲むことで、心を静め、精神を集中させるために利用していました。このような文化的背景が、後の茶文化の形成に大きく影響を及ぼしたのです。

1.2 茶の歴史的役割

茶は、中国の社会においてさまざまな役割を果たしてきました。古代の宮廷では、貴族たちが茶を楽しむための特別な茶道が確立され、茶は社交の重要な手段となっていました。茶の儀式は、相手への尊重や親しみを示すための重要なシンボルとして機能しました。

また、茶は外交の手段としても利用されました。宋代には、茶貿易が盛んになり、中国茶が海外に輸出されるようになりました。これにより、他の文化との交流が進み、中国茶が国際的な飲み物へと成長していきました。

1.3 文化的影響

中国茶文化は、他の国々や地域にも大きな影響を与えています。特に日本では、禅の影響を受けた「茶道」が発展しました。また、タイやベトナムなどの国々でも、中国茶の影響を受けた独自の茶文化が形成されています。

さらには、茶の香りや味、そしてその楽しみ方が、音楽や詩画においても表現されてきました。茶は、アートや文学の中での象徴的な要素として多くの作品に登場し、中国の文化的遺産の一部となっています。

2. 中国茶の種類

2.1 緑茶

中国茶の中で最も広く飲まれているのが緑茶です。緑茶は、生の茶葉をすぐに蒸したり、焼いたりすることで発酵を防ぎ、茶葉の新鮮さと香りを保つことが特徴です。代表的な緑茶には、緑茶の王様と呼ばれる「龍井茶」や「碧螺春」があります。

龍井茶は、その青々とした色合いと甘い香りが評判で、特に春の新茶は多くの人々に愛されています。淹れ方にも工夫が必要で、軽く湯通ししたお湯で楽しむと、茶葉の美味しさを最大限に引き出せます。

2.2 烏龍茶

烏龍茶は、半発酵茶であり、緑茶と黒茶の中間に位置しています。この茶は、独特の香ばしい風味とリッチな味わいが特徴で、中国南部、特に福建省や広東省で生産されています。有名な烏龍茶には「鳳凰単欉」と「鉄観音」があります。

鳳凰単欉は、フルーティーな香りが魅力で、特に高級品は一杯の茶で何度も淹れられると評判です。陶器のティーポットや蓋碗を使用して淹れる際は、湯温を90℃程度に保つことで、深い味わいを楽しむことができます。

2.3 黒茶

黒茶は、完全に発酵された茶で、濃厚で深い味わいが特徴です。一般的に「普洱茶」として知られる黒茶は、特に雲南省で作られています。発酵と熟成の過程で独特の風味が生まれ、いつまでも飲み続けられる魅力を持っています。

普洱茶は、若い茶葉と古い茶葉をブレンドして淹れることが多く、一杯ごとに味わいが変わる楽しみがあります。お湯での抽出時間は長めに設定し、ノートのような深い甘みを感じることができるでしょう。

2.4 白茶

白茶は、茶葉を手摘みし、日陰で自然乾燥させることで作られています。最小限の加工であるため、非常に軽い風味が特徴です。「白毫銀針」や「白牡丹」といった種類が代表的です。

特に「白毫銀針」は、その見た目も美しく、茶葉が銀色の毛で覆われています。淹れる際は、湯温を低めに設定し、短時間で抽出することで、繊細な香りと甘みを引き出すことができます。

2.5 花茶

花茶とは、茶葉に花の香りを移したもので、特に「ジャスミン茶」が有名です。茶葉はジャスミンの花と合わせて風味を吸収させ、芳香を楽しむことができます。淹れる時は、湯温を低めにし、香りを引き出すことが大切です。

花茶は、飲むだけでなく、見た目にも楽しむことができます。カラフルな花びらが浮かぶ様子は、視覚的にも喜びを与えてくれます。特に、友人たちと一緒に楽しむ際には、その華やかさが会話のきっかけにもなります。

3. 中国茶の飲用マナー

3.1 茶道の基本

中国茶を楽しむためには、茶道の基本を理解することが不可欠です。茶道は、ただ単にお茶を淹れて飲むだけでなく、その過程全体が重要視されます。茶葉の選び方、お湯の温度、器の選択などが、すべてお茶の味わいに影響を与えます。

茶を淹れる際は、まず手を清め、心を落ち着けることが大切です。また、茶器を選ぶ際は、良質な陶器やガラス製のものを選ぶことで、茶の香りをより一層楽しむことができます。淹れる時には、器の温め方や、お湯の注ぎ方にも気を使うと良いでしょう。

3.2 おもてなしの重要性

中国では、お茶はおもてなしの心を表す重要な要素とされています。特に、ゲストが訪れた時には、美味しいお茶で歓迎することが一般的です。お茶を淹れる際には、ゲストに対する思いやりを込めた丁寧な手つきが大切です。

お茶をサーブする際は、まず主人が自分の杯にお茶を注ぎ、その後ゲストの杯に注ぐという流れが理想的です。このようなマナーを守ることで、より深いコミュニケーションが生まれるでしょう。

3.3 お茶を飲む際の注意点

中国茶を楽しむ上での注意点には、温度や量、飲み方があります。特に、お湯の温度は茶の種類によって異なりますので、事前に知識を持っておくことが重要です。また、飲む際には、一口ずつ味わうことで、より豊かな香りや風味を感じられるでしょう。

また、地方によっては「無言で飲むことが美徳」とされる文化も存在します。飲む際には、飲み終えた後に器を回すことで、相手に感謝の気持ちを伝えることができます。このようなお茶を通じたコミュニケーションは、中国文化の深さを感じさせてくれます。

4. 中国茶の焙煎と淹れ方

4.1 茶葉の焙煎プロセス

茶葉の焙煎は、その茶の香りと味わいを決定づける重要なプロセスです。焙煎は、茶の基本的な性質を変えずに、香ばしさを引き出すための重要な作業です。緑茶の場合、葉を蒸すか、熱してから冷却する方法が主流ですが、烏龍茶や黒茶の場合は、より長い焙煎時間が必要です。

このプロセスには、手作業で行われる場合が多く、焙煎したい茶葉の種類や収穫時期によって調整が必要です。たとえば、若い茶葉は軽い焙煎で、成熟した茶葉はしっかりと焙煎することで、それぞれの特性を引き出すことが可能です。

4.2 湯温と抽出時間

淹れ方において、湯温と抽出時間は非常に重要な要素です。お茶の種類によって理想的な温度は異なりますが、一般的には緑茶は70〜80℃、烏龍茶は90〜100℃、黒茶は100℃の湯が最適とされています。特に、茶葉が開いて香りを引き出すためには、適切な湯温で短時間で抽出することが求められます。

抽出時間も、各茶によって異なりますが、一般的には緑茶は1分程度、烏龍茶は3分、黒茶は5分以上が推奨されます。お茶を淹れる時は、その茶葉の特性を考慮し、実際に試しながら最適な条件を見つけることが大切です。

4.3 淹れ方の技術

中国茶の淹れ方には、さまざまな技術が存在します。その中でも特に注目すべきは「功夫茶(ゴンフーチャ)」と呼ばれる淹れ方です。これは、一連の過程によってお茶の持つ最良の香りと味を引き出す技術であり、特に烏龍茶に適しています。

功夫茶では、茶器や湯温、抽出時間、そして湯の質まで考慮します。具体的には、最初にお湯を茶器で温め、茶葉を適量入れてから、お湯を注ぎます。この時、一度目は茶葉を「洗う」目的で短時間で抽出し、捨ててから再度お湯を注ぐことで、さらに良い味わいを引き出します。

5. 中国茶と健康

5.1 抗酸化作用

中国茶は、さまざまな健康効果があることでも知られています。特に、抗酸化作用に優れたポリフェノールやカテキンを含んでおり、これらが体内のフリーラジカルを中和させることで、老化や病気予防に寄与します。緑茶に含まれるEGCG(エピガロカテキンガレート)などは、特に強力な抗酸化物質とされています。

毎日適量のお茶を飲むことで、抗酸化作用を通じて健康をサポートすることができるでしょう。最近の研究でも、緑茶を定期的に摂取することで、心臓病や糖尿病のリスクを低下させることが示されています。

5.2 消化促進効果

また、中国茶は消化促進にも役立つ成分を豊富に含んでいます。たとえば、烏龍茶は脂肪の分解を助けることで知られており、食事の際に飲むことで、食欲を抑制し、消化を助ける効果が期待できます。特に脂っこい料理を食べた時には、烏龍茶が合うと言われています。

黒茶も同様に、消化を助ける効果があります。普洱茶などを食後に飲むことで、腸内環境を整え、消化不良や便秘の改善に寄与することが報告されています。日常的に飲むことで、健康的な体調維持に役立ちます。

5.3 心理的効果

中国茶は、リラクゼーション効果もあることで知られています。茶を淹れる過程や飲む瞬間には、心を落ち着ける時間と空間が与えられ、ストレス軽減につながります。特に、香りの良いジャスミン茶や鉄観音を楽しむことで、心地よいリラックス感を得ることができます。

さらに、友人や家族と共にお茶を味わうことで、コミュニケーションが生まれ、心のつながりを強めることも可能です。「一緒にお茶を飲む」という行為は、中国文化において大切な社交の一部であり、お互いの絆を深める手段として位置付けられています。

6. 現代の中国茶文化

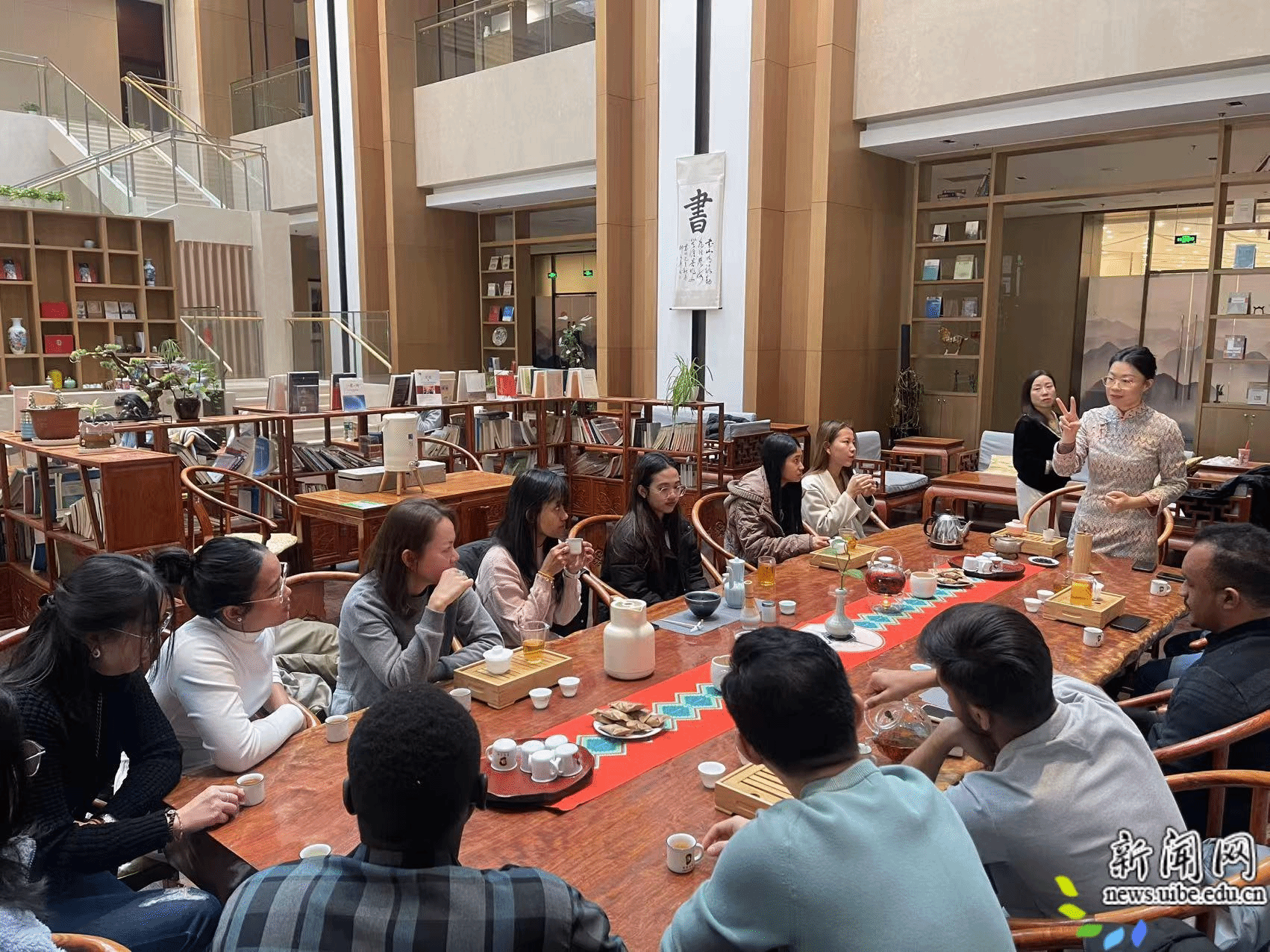

6.1 異文化交流と中国茶

現代において、中国茶はさらに国際的な影響を与える存在となっています。他国の文化と交流しながら、中国茶の魅力を広める活動が各地で行われています。たとえば、アメリカやヨーロッパで行われている茶のイベントやテイスティングは、中国茶を新たな視点で理解する大切な機会となっています。

異文化の中で、中国茶は新しいアプローチやスタイルと融合し、独自の発展を遂げています。また、現地の人々に対して中国茶の歴史や淹れ方、飲み方を伝えることは、文化の架け橋としての役割を果たす重要な作業でもあります。

6.2 中国茶の国際化

さらに、中国茶は国際化の波に乗り、大規模な市場が形成されています。特に、オンラインショップの発展により、世界中の人々が簡単に高品質の中国茶を手に入れることができるようになりました。これにより、中国茶はますます身近な存在となり、多くの人々に親しまれるようになりました。

さらに、茶の専門店やカフェが増えており、リラックスできる空間で品質の高い中国茶を楽しむことができるようになっています。これらの店舗では、中国茶だけでなく、アレンジティーやフュージョン飲料など、新しいスタイルのお茶も提供されており、多様性が広がっています。

6.3 新しい飲むスタイル

最近では、テイクアウト式の中国茶や、お洒落なカフェで楽しめる中国茶のスタイルも人気です。伝統的なお茶の淹れ方だけでなく、よりカジュアルに楽しむためのアプローチが増えつつあります。たとえば、果物やハーブを使ったフレーバーティーや、スムージーと合わせた新しい飲み方が注目されています。

これにより、若い世代の人々にお茶がより受け入れられるようになりました。お茶の魅力を再発見し、ルーチンとして取り入れる方が増えているのも、この現代のトレンドの一部です。

まとめ

中国茶の焙煎と淹れ方は、ただ茶を飲むことだけでなく、その背後にある深い文化や技術を理解することでもあります。茶道や飲用マナー、健康効果、さらには現代のスタイルでの楽しみ方があり、すべてが密接に関連しています。これらを通じて、ただお茶を楽しむだけでなく、その文化や歴史を感じることができるでしょう。

今後も中国茶の文化は進化し続け、より多くの人々に親しまれていくことでしょう。中国茶を通して、私たちの生活に豊かな味わいや感動が広がることを願っています。