茶は、中国文化の中で大変重要な位置を占めており、その香りや味わいは多くの人々に愛されています。特に、茶の香気成分は、その品質や味に大きく影響を与える要素です。今回は、「お茶の香気成分とその分析」というテーマに基づき、中国茶文化におけるお茶の香りの成分やその分析方法について深く掘り下げていきます。

1. 中国茶文化の歴史

1.1 茶の起源

中国における茶の起源は約5000年前に遡ります。伝説によれば、神農氏という皇帝が偶然に茶の木の葉を煮出し、その独特の香りと味に驚いたのが始まりとされています。この出来事は、中国全土に茶の文化が広がる基盤となりました。茶は最初は医療目的で利用され、その後、日常的な飲み物として人々の生活に浸透していきました。

さらに、茶の栽培は紀元前3世紀ごろから始まりました。特に福建省や雲南省がその中心地として知られ、お茶の商業化が進むにつれて、不同な茶の種類が登場しました。緑茶、紅茶、ウーロン茶など多様性が生まれ、それぞれの地域で特有の生産方法や飲み方が発展していきました。

1.2 歴史の中の茶の発展

茶の発展は、時代と共に進化してきました。唐代(618-907年)には、「茶経」という文献が記され、茶の淹れ方や飲み方についての知識が体系化されました。この時代、茶は貴族や僧侶の間で特に重視され、さまざまな儀式や社交の場で重要な役割を果たしました。

宋代(960-1279年)に入ると、茶はさらに一般庶民の日常生活に浸透しました。この時期には、粉末茶が好まれ、茶道具も発展しました。碗や竹製の茶筅などが作り出され、茶を立てる技術が洗練されました。これにより、お茶を楽しむ文化は一層深まり、種々の飲み方や風習が生まれました。

1.3 茶文化の国際的交流

茶文化は中国国内での発展だけでなく、外部の文化とも交流を図りながら進化しています。16世紀に入ると、茶はヨーロッパへと広まり、西洋人たちの飲み物としても受け入れられました。特にイギリスでは、アフタヌーンティーという文化が生まれ、茶は社交の象徴となりました。

また、アジアの他の国々でも中国茶の影響が見られます。日本の「抹茶」や韓国の「緑茶」は、中国茶から発展したもので、それぞれ独自の飲み方や文化を形成しています。こうした国際的な交流は、茶文化の多様性をさらに高め、今日の茶の世界に豊かな影響を与えています。

2. 中国茶の種類

2.1 緑茶の特徴

中国茶の中で最も広く知られ、人気があるのが緑茶です。緑茶は、茶葉を摘んだ後すぐに蒸して乾燥させることで作られ、青々とした香りと清々しい味わいが特徴です。特に有名な緑茶には「龍井茶」や「碧螺春」があります。龍井茶は、杭州近郊の龍井村で生産され、独特の甘さとナッツのような香りが魅力です。一方で、碧螺春は、春に摘まれる新鮮な茶葉によって作られ、桃や花の香りがすることで知られています。

緑茶はカフェインを含むため、リフレッシュ効果があります。また、さまざまな健康上の利点も報告されており、抗酸化物質が多く含まれていることから、美容効果や抗がん効果が期待されています。

2.2 紅茶とその種類

紅茶は、発酵した茶葉から作られる茶で、甘く濃厚な風味が特徴です。中国の紅茶として特に有名なのが「キーマン茶」です。キーマン茶は、安徽省中国で生産されており、独特な香りとコクがあり、世界中で人気を博しています。その香りは、まるでフルーツのような華やかさを持ち、多くの紅茶愛好者を魅了しています。

他にも「ダージリン」や「アッサム」など、紅茶はさまざまな地域で生産されています。これらの紅茶は、それぞれ異なる気候や土壌によって特徴が変わり、地域ごとの魅力があります。例えば、ダージリンはインドの紅茶で、素晴らしいフローラルの香りと軽やかな飲み口が特長です。

2.3 烏龍茶の魅力

烏龍茶は半発酵茶で、緑茶と紅茶の中間的な存在です。この種類の茶は、発酵度合いによって風味が大きく変わります。特に台湾の「高山茶」や、福建省の「鉄観音茶」が有名です。高山茶は、高地で栽培される茶葉から作られ、豊かな香りとクリーミーな味わいが魅力です。

鉄観音茶は、その乳酸菌と花の香りを持つ独特の風味が特徴です。これにより、飲む人にリラックス感や心地よさを提供します。烏龍茶は、淹れ方によって香りが異なり、何度も楽しむことができるのも大きな特徴です。

3. お茶の香りと味わい

3.1 味覚の多様性

お茶の魅力は、その深い味わいにあります。中国の茶文化では、茶の味わいだけでなく、香りも重要視されています。それぞれの茶によって異なる香りやテイストを感じることができ、これは飲む人にとっての楽しみとなります。たとえば、緑茶では新緑のような爽やかさが感じられる一方、紅茶ではコクのある甘さが広がります。

また、同じ茶の種類でも、産地や淹れ方によって味わいが大きく変わるのが魅力です。例えば、同じ鉄観音茶でも、手法や水温によって風味が異なるため、好みに応じて自分だけの味を見つける楽しみがあります。このように、味覚の多様性が茶の世界をより深いものにしています。

3.2 アロマの重要性

お茶の香りは、その体験を豊かにする重要な要素です。香りが強いお茶は、口に入れた時の味わいにも影響を与えます。たとえば、良質な烏龍茶や紅茶は、香気が濃厚で、飲む前からその香りによって期待感を高めます。この香りは、嗅覚を通して脳に届き、リラックスや集中力を高める効果もあると言われています。

また、香りの成分は、テオフィリンやカテキン、タンニンなど様々な化合物によって構成されています。これらの成分は、お茶の品質を決定づけるだけでなく、特有のアロマを生み出します。たとえば、ジャスミン茶はジャスミンの花を用いることにより、際立つ香りを持ち、飲む人々を魅了します。

3.3 香りの嗅覚への影響

香りは感情や記憶に強く結びついています。お茶の香りを嗅ぐことで、リラックスしたり、心地よい気分になったりする人が多いでしょう。中国文化では、茶道とともに香りを楽しむことが、心を落ち着ける手段として重視されています。静かな空間で香りを楽しみながら、お茶を淹れる儀式は、まさに心を整えるアートとも言えます。

さらに、香りの嗅覚への影響は、科学的な研究でも裏付けられています。心地よい香りはストレスを軽減し、幸福感を高める効果があるとされています。お茶の香りは、日常生活の中で感じるストレスを解消する一つの手段かもしれません。これからもお茶を通じて、私たちの心を豊かにする時間を大切にしていきたいものです。

4. お茶の香気成分

4.1 香気成分の分類

お茶の香気成分は、さまざまな化合物によって構成されています。主に分類されるのは、揮発性化合物と非揮発性化合物です。揮発性化合物は、香りを生む元となる成分で、特にテレペン類やアルコール類が多く含まれています。これらは、お茶を淹れる際に香りが立つ原因となります。

一方、非揮発性化合物は、お茶の深い味わいや色、テクスチャーに寄与します。これらの成分は、茶葉の栽培条件や加工方法によって大きく変わるため、同じ種類のお茶でも異なる特性を持つことがあるのです。

4.2 主要成分とその効果

お茶に含まれる主要な香気成分には、カテキンやカフェイン、アミノ酸、フラボノイドがあります。これらは単独で香りを構成するだけではなく、相互に作用し合って、風味や香りの複雑さを生み出します。たとえば、カテキンは苦味や渋味を感じさせる一方、アミノ酸は甘さを引き立てる作用があります。

また、これらの成分は健康効果も期待されています。カテキンは抗酸化物質として知られ、体内の老化を防ぐ働きがあると言われています。カフェインは覚醒効果を持ち、集中力を高める効果があります。このように、お茶の香気成分は味わいだけでなく、体に良い影響を与えることができるのです。

4.3 香気成分の測定方法

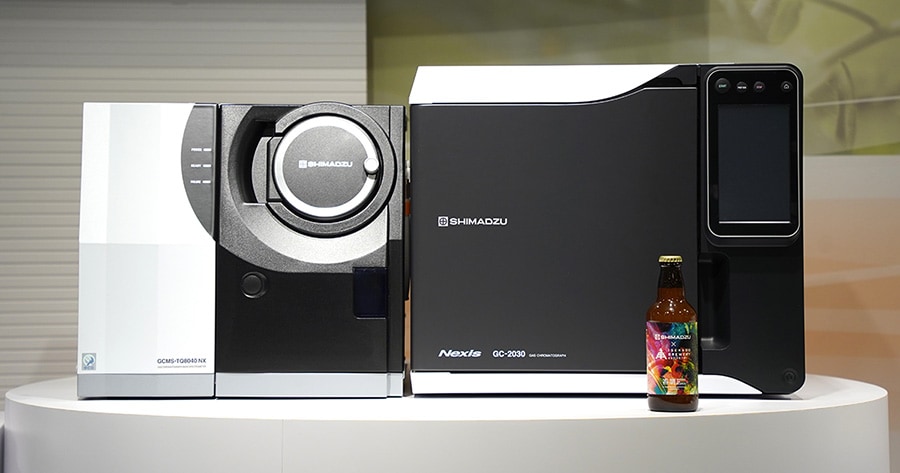

香気成分の分析には、さまざまな技術が用いられています。一般的な手法としては、ガスクロマトグラフィーが挙げられます。これは、香りを構成する成分を分離し、それぞれの成分の量を計測する方法です。これにより、香りの強弱や特徴を明らかにすることができます。

また、最近では、質量分析と呼ばれる技術も注目されています。これは、成分を質量的に分別し、非常に高精度で香気成分を分析する手法です。この技術によって、微量の香り成分まで特定することが可能になり、茶の品質評価にも役立っています。

5. お茶の香気成分とその分析

5.1 分析技術の進展

近年、お茶の香気成分を分析するための技術が大きく進展しています。特に、ガスクロマトグラフィーや質量分析の組み合わせにより、香り成分の定性および定量分析がより正確に行えるようになりました。これにより、製品の品質管理や新しい茶の開発において、科学的なデータに基づいた判断が可能となっています。

さらに、センサー技術の進歩により、お茶の香りをデジタル化し、機械的に評価する手法も開発されています。これにより、経験則に頼らずに、香りの強さや特性を定量的に評価できるようになります。この技術は特に、茶産業において品質の均一性を確保するために重要です。

5.2 複合香気成分の解析

お茶の香りは、単一の成分ではなく、複数の香気成分が相互に作用して生まれるものです。このため、単純な成分分析だけでは、正確な香りの評価が難しい場合があります。最近の研究では、複合香気成分の解析に注目が集まっており、各成分の相互作用を考慮したアプローチが模索されています。

例えば、キャンペーン中の緑茶と紅茶の香りの違いや、同じ品種でも栽培条件による香りの変化を評価するためには、複合的な分析が必要です。そのため、複数の測定手法を組み合わせることで、全体的な香りの印象を表現することが求められています。

5.3 お茶の品質評価との関係

香気成分の分析は、お茶の品質評価との関連が非常に大きいです。消費者が求める香りや味わいに基づく品質基準を策定するためには、香気成分のデータが不可欠です。また、特定の香気成分の含有量が相対的に高い茶が高評価を受ける場合が多く、そのデータに基づいたマーケティング戦略も重要です。

さらに、この分析を踏まえた新たな茶の開発にも役立ちます。例えば、特定の香気成分が強い茶を育成するための栽培管理や加工方法を模索し、消費者のニーズに応える新しい製品を生み出すことが期待されています。

6. お茶文化の未来

6.1 現代茶文化の変遷

現代において、中国茶文化は絶えず変遷を遂げています。特に、生活様式の変化や若者の嗜好の多様化により、茶の楽しみ方も新たな展開を見せています。ここ数年では、ティーブランドが独自のブレンドティーを提供したり、美容や健康を意識した機能性茶が人気を集めたりしています。これは、茶が単なる飲み物ではなく、ライフスタイルの一部として認識されていることの現れです。

また、SNSの普及により、茶文化が簡単に広まる時代になりました。美しい茶葉やお洒落な茶器の写真がシェアされることで、若い世代が茶に興味を持つきっかけとなっています。この流れは、伝統的な茶の楽しみ方に新たな視点を加える要因となっています。

6.2 世界への茶文化の広がり

中国茶文化は今や、世界中に広がっています。国際的に有名な茶文化イベントやティーフェスティバルが開催され、さまざまな国の人々が中国茶を楽しむ機会が増えています。特に、お茶を楽しむスタイルや方法が国ごとに異なるため、相互に学び合うことができる貴重な場となっています。

また、多くの国々のティーソムリエが中国茶の技術を学び、地元の文化と融合させた新しい飲み方を開発しています。たとえば、日本の抹茶文化やインドのチャイ文化が、中国茶からの影響を受けつつ、独自の特徴を持つ飲み物に進化していく様子は、とても興味深いです。

6.3 持続可能な茶の楽しみ方

今の時代、持続可能性が強く求められるようになっています。茶葉の栽培や生産過程で、環境保護に配慮した農法が導入されるようになり、オーガニック茶の需要が高まっています。また、茶の消費においても、リサイクル可能な茶器や茶葉の使い方提案が増え、持続可能な楽しみ方が進化しています。

持続可能性は茶文化の未来において非常に重要なキーワードであり、消費者自身も意識的に環境に配慮した選択を行うことが求められています。このような流れの中で、伝統的な茶文化と現代的な価値観が交わり、新たな楽しみ方や文化が誕生していくことでしょう。

終わりに

お茶は、ただの飲み物ではなく、文化や人々の心をつなぐ重要な存在です。その香気成分の分析を通じて、私たちはお茶の奥深さや多様性に気づくことができ、さらに豊かな楽しみ方を見出すことが可能です。これからも、中国の茶文化の魅力を大切にしつつ、未来へと受け継いでいくことが求められます。お茶を通じて、より多くの人々がつながり、共に楽しむ場が広がることを願っています。