書道は中国文化の中で非常に重要な位置を占めており、その起源や発展は数千年にわたる歴史を持ちます。この文章では、書道がどのように始まり、どのようにして現在の形に発展してきたのかを詳しく探っていきます。また、書道が中国文化に与えた影響や、現代における意義についても考察することで、より深く理解できるようにしていきます。

1. 書道の概念

1.1 書道とは何か

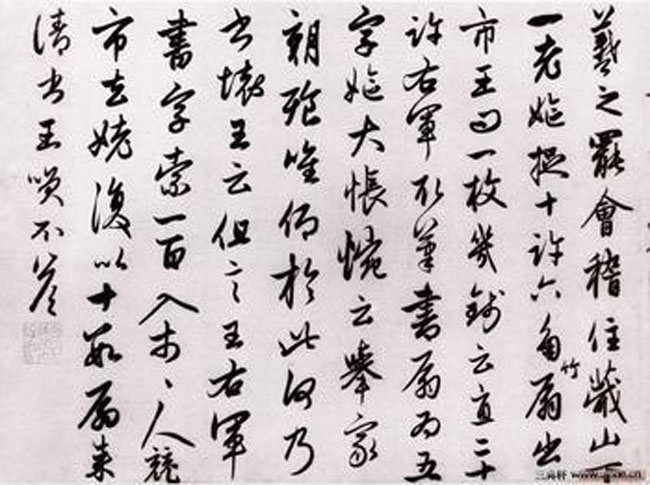

書道とは、文字を書く技術とその表現力を重視したアートの一種です。一般には、毛筆を使って漢字を書くことを指しています。ただ単に文字を書くのではなく、書道は筆致、形状、間合い、さらには情感を表現する手段となります。書道においては、文字だけでなく、書き手の精神や感情も重要な要素です。

また、書道にはいくつかのスタイルが存在し、例えば行書、草書、楷書などの異なる技法や流派があり、それぞれに独自の特徴があります。「行書」は流れるような動きが特徴で、日常的に使われることが多い書体です。一方、「草書」は非常に自由で流動的な表現を持っており、芸術的な作品としての要素が強いです。

1.2 書道の重要性

書道はただの技術ではなく、精神性や文化の一部として位置づけられています。古代中国では、書道は官僚や知識人の教養として重視され、書道の上手さはその人の教養の高さを示すものでした。そのため、書道は社会的な地位の象徴でもありました。

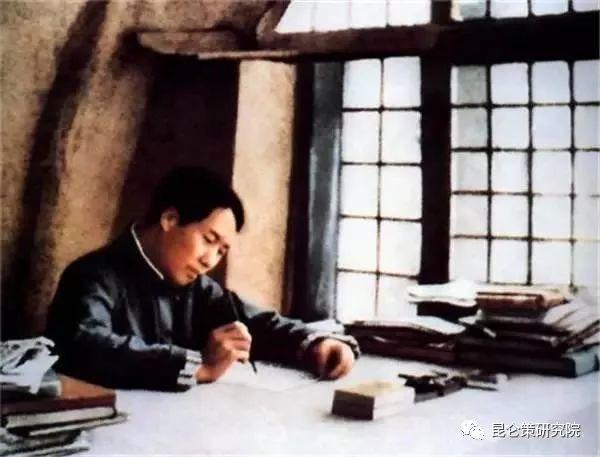

さらに、書道は精神を鍛える修行とも捉えられています。書を書く際には、集中力や忍耐力が必要とされ、心を落ち着け、自分自身を見つめ直す時間となるのです。このように、書道は技術的な側面だけではなく、哲学的な要素も持っています。

1.3 書道と中国文化の関係

書道は中国文化の中で特に強い影響力を持っており、儒教や道教、仏教など様々な思想と結びついています。多くの書道家は、書道を通じてこれらの思想を表現しようとしています。たとえば、詩と書道が融合した作品は、感情や思想を深く表現する手段となり、書道の魅力をさらに引き立てます。

また、書道は中国のその他の伝統文化とも深いためつながりを持っています。書道を学ぶことは、伝統的な美意識を理解する一環とも言えます。例えば、中国の書道は日本や韓国にも影響を与え、各国における書道文化の発展にも寄与しています。このように、書道は中国だけでなく、アジア全体の文化に大きな足跡を残しています。

2. 書道の歴史

2.1 古代の起源

書道の起源は、紀元前2000年頃の黄河流域にまで遡ることができます。当初は、亀の甲や動物の骨に刻まれた文字が使われていました。これが、漢字の原型とされています。「甲骨文字」と呼ばれるこの文字群は、古代の宗教儀式や占いに使われるもので、書道の発展の根源を示しています。

さらに、周代には「篆書」と呼ばれる書体が登場します。篆書は象形文字に基づいて作られ、その独特の形状が書道の最初の美的基準を確立しました。この時期に、書は単なる記録の手段から、芸術としての側面が強まっていきました。

2.2 書道の発展と流派

漢代になると、書道はさらに発展を遂げます。この時期、「隷書」や「楷書」と呼ばれる新しい書体が現れ、文字の可読性が大きく向上しました。隷書は、商業文書や行政文書で広く使われ、楷書は後の時代において標準的な書体として定着します。

また、この頃、書道の流派も多様化し始めます。例えば、王羲之は「行書」の祖として知られ、彼の作品は後の書道家たちに多大な影響を与えました。彼の「蘭亭序」は、書道の名作として広く愛されており、その筆致や構成は、書道の美しさを象徴しています。

2.3 書道の黄金時代

唐代は、書道の黄金期とされています。この時期、多くの優れた書道家が登場し、それぞれのスタイルが確立されました。例えば、柳公権や顔真卿といった著名な書道家は、それぞれの特徴的な技術を持ち、彼らの作品は今でも教科書的な位置づけにあります。

唐代の書道は、政治的な文化の発展とも深く結びついています。大規模な文人活動が行われ、文人たちは書道を通じて自らの思想や美意識を表現しました。書道は、貴族や官僚の教養としてだけでなく、一般の人々に広がりを見せるようになります。

3. 書道の技法

3.1 基本的な技法

書道における基本的な技法は、筆の使い方、インクの濃淡、紙の選び方など多岐にわたります。まず、筆の運び方が非常に重要です。一般的には、筆の先端を紙に対して適切な角度で当てることが求められ、力の入れ方によって線の太さや形状が変わります。

次に、インクの濃さや乾燥具合も書道の表現に影響します。濃いインクを使うと力強い線が描ける一方で、薄いインクで柔らかな表現も可能です。また、書く紙の種類も重要で、例えば和紙は吸水性が高く、細かい表現ができるため好まれます。

3.2 主要な用具と材料

書道を行うための基本的な用具は、筆、墨、硯、紙です。「筆」はそれぞれの書道スタイルによって異なる種類が使われます。柔らかい筆は流れるような線が描け、硬い筆は鋭い線が引けます。

さらに、「墨」は固形墨と液体墨の二種類があり、固形墨は通常、硯で擦って使用します。この場合、墨と水の比率を調整することで濃淡を使い分けることができます。書道にしかない特有の楽しみの一つは、この墨の濃淡を自分の思うがままに操れる点です。

3.3 書道のスタイル

書道には多くのスタイルが存在し、それぞれに特色があります。例えば、草書は自由で奔放なスタイルであり、感情を直感的に表現するのに適しています。一方、楷書は形式的で整った文字で、教育の場でも多く用いられます。

また、行書はその間に位置し、実用性と美しさを兼ね備えています。筆記の速さと美的な要素を融合させたこのスタイルは、多くの書道家に愛されています。書道を学ぶ際には、まず楷書から始めることが一般的ですが、やがて様々なスタイルを試して自分の個性を表現することが目指されます。

4. 書道と文学

4.1 書道が文学に与えた影響

書道と文学は相互に影響を与え合ってきています。例えば、古代中国の詩人たちは詩を詠むだけでなく、書道の技術も磨いていました。詩と書道の融合は、その時代の美意識を反映したものであり、両者が交錯することで新しい芸術形式が生まれました。

また、書道の美しさは、ときには詩の内容をより引き立てる役割も果たします。一部の書道作品は、特定の詩とともに展示され、その詩の感情が視覚的に表現されることで、より深い理解をもたらします。このように、書道と文学の関係は密接で、互いに刺激し合いながら発展してきたのです。

4.2 書道作品と詩の関係

書道作品の中には、名詩や文学作品を引用したものが数多く存在します。このような作品は、書道の技術と文学の深さが一つの形になって現れます。特に唐詩や宋詞など、その時代の文学を象徴する作品は、書道作品においてもしばしば取り上げられ、幅広い支持を得ています。

例えば、王羲之の「蘭亭序」は、詩的な表現と書道の技術を融合させた名作です。この作品は、書道の美しさだけではなく、詩的な内容が人々の心に残る力を与えています。

4.3 現代における書道と文学の交差点

現代においても、書道と文学の関係は変わらず存在しています。多くの作家や詩人が自らの作品を手書きで表現し、書道の魅力を探求し続けています。特に、書道のパフォーマンスや展覧会では、作家の言葉や思想が書道を通じて表現されることが増えています。

また、現代のアートにおいても、書道の要素を取り入れた作品が多く見られます。現代アーティストは伝統的な書道の技術を活かしつつ、独自のスタイルと視点で新しい作品を生み出しています。このように、書道と文学は時代を超えて共鳴し、進化し続けているのです。

5. 書道の現代的意義

5.1 現代書道の流行

現代において、書道に対する関心が高まっています。特に、若い世代の間で書道教室が増加しており、SNSなどを通じて作品を発表する書道家も多く見られます。書道を学ぶことは、ストレス解消や自己表現の手段としても評価されています。

また、国際的にも書道の人気が広まりつつあります。日本や韓国を含むアジア圏以外の国々でも、書道教室が開かれ、多くの人々が書道の技術を学ぶようになりました。特にアメリカやヨーロッパでは、書道がアートとして認識されるようになり、書道展が開催されることも珍しくありません。

5.2 書道教育の役割

書道教育は、ただ技術を教えるだけではなく、人間形成にも寄与しています。書道を学ぶことで、集中力や忍耐力を養うことができるため、学業や仕事にも良い影響を与えると言われています。また、書道は文化的な価値を理解し、他者とのコミュニケーションスキルを向上させるための手段ともなります。

多くの学校でも書道が科目として導入されており、学生たちはこの伝統文化を通じて自らのアイデンティティを見つけることができます。書道の学習を通じて、彼らは自国の文化や歴史を深く理解することができ、国際的な視野を持つことが期待されます。

5.3 書道の国際的な影響

書道の国際的な影響は年々広がっています。アメリカやヨーロッパの美術館では、中国書道を特集した展覧会が行われ、現代アートの一つとして位置づけられることが増えています。また、世界中の芸術家たちが書道からインスピレーションを受け、独自のスタイルを生み出しています。

さらに、日本の「カリグラフィー」や「漢字アート」など、書道を基にした新しいアートフォームが誕生し、グローバルな文化交流が進んでいます。このような文化の交差点で、書道は新たな意味合いや形態を持ちながら進化し続けているのです。

6. 書道と他のアート形式の比較

6.1 書道と絵画の関係

書道と絵画は、どちらも中国の伝統文化を代表するアート形式です。書道は文字を表現することに重点を置いていますが、絵画と同様に美しさや技術が求められます。実際、多くの書道家が絵画に触発されており、書道作品の中に絵的要素を取り入れることがあります。

また、書道の一部のスタイルは、絵画と融合することで新たな表現を生み出すこともあります。例えば、墨絵の技法を用いて書道作品に自然の景色を描く試みがされています。これにより、より深い物語性や感情が付与され、単なる文字表現ではない独自のアートが誕生します。

6.2 書道と音楽の相互作用

書道と音楽も興味深い関係を持っています。書道を行う際には、環境音や音楽が集中力を高めたり、心を落ち着ける手助けをしたりすることがあります。このため、多くの書道家は書を書く時に静かな音楽を背景に流すことを好みます。

さらに、書道作品の発表時には、音楽が一緒に演奏されることもあります。このようなパフォーマンスアートとしての取り組みは、視覚と聴覚を融合させ、観客に新たな体験を提供します。書道と音楽のコラボレーションは、感情の深さや美しさを際立たせ、新しい可能性を開いています。

6.3 書道と現代アートの融合

現代アートにおいても、書道の影響が広がっています。アーティストたちは、伝統的な書道の技法を取り入れ、斬新な視点で表現を試みることが増えてきました。その中には、書道の筆致をキャンバスに大胆に描き出す作品や、書のコンセプトを基にしたインスタレーションアートなどが見受けられます。

また、デジタルアートの台頭により、書道の技術は新たな表現の手段としても活用されるようになりました。デジタルの世界では、書道家がコンピューター上で書を書くことが可能になり、独自のスタイルと技術をデジタルアートに反映させています。このように、伝統と現代が交差しあうことにより、書道は新たな形で進化し続けているのです。

終わりに

書道は中国文化の中で重要な役割を果たし、長い歴史を持ちながらも、現代においても新たな形で進化を遂げています。その技術や美しさは、多くの人々に影響を与え、国境を越えた文化交流の一翼を担っています。書道を学ぶことは、ただ技術を磨くだけでなく、自らの心を見つめ直し、文化を理解するきっかけともなるでしょう。書道の魅力を知ることで、私たちはその背後にある深い歴史や思想に触れ、より豊かな文化理解を深めることができるのです。