中国文化において、書道は単なる技術の一つを超え、深い歴史と哲学を持つ芸術表現の方法です。書道は、文字を書く技術やその背後にある思想、文化を学ぶことによって、私たちの精神世界を豊かにしてくれます。この文章では、中国の書道に関する基本用語や、その技術を理解するための歴史やスタイル、鑑賞方法までを詳しく解説していきます。書道に興味がある方はもちろん、まだ知らない方でも、この美しいアートの世界に足を踏み入れる手助けができることを願っています。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は、紀元前の中国にさかのぼります。初期の文字は、亀の甲や獣の骨に刻まれた「甲骨文字」に由来し、古代中国の人々が神と交信するための方法として用いられました。この初期の文字は、象形文字として知られ、またその後の漢字の発展にも大きな影響を与えました。書道の形成は、中国の文化の根底にあり、その美しさや形式は時代と共に進化してきました。

例えば、漢王朝時代、文字はコミュニケーションの手段として重要視され、徐々にその美的な側面も強調されていきました。この時期、書道は官僚や知識人にとっての重要な教養の一部となり、彼らの力や地位を示す方法ともなったのです。その後、東晋時代に入ると、書道は「書の道」とも呼ばれるようになり、戦士や貴族たちの間で、精神的な修養の一環として広がっていきました。

1.2 書道の発展過程

書道は、時代ごとに様々なスタイルや流派が生まれ、発展してきました。隋唐時代には、特に楷書の技術が高度に進化し、王羲之や顔真卿などの著名な書道家が登場しました。王羲之は「書聖」と称され、彼の作品は今なお多くの人々に影響を与えています。彼の代表作である「蘭亭序」は、書道の美しさと技術の頂点を示しています。

また、宋代になると、より繊細で洗練された書風が求められ、行書や草書の表現も進化しました。この時期、書道は単に文字を書く技術だけでなく、詩や哲学と深く結びついた文化的活動として認識されるようになりました。書道の技術は、文字の美しさを引き立てるだけでなく、その表現力をも豊かにする方法として発展していったのです。

1.3 主要な書道家とその影響

中国の書道史には、多くの偉大な書道家が存在します。特に王羲之や顔真卿、そしてその後の米芾(べいふつ)や蘇轍(そてつ)など、各時代の書道の流派を形作った彼らの作品は、今でも学校や書道教室で模写されて学ばれています。例えば、米芾は独自の大胆な筆遣いで知られ、「米字」は彼のスタイルとして後世に受け継がれています。

また、近代に入ると、書道は中国文学や美術とともに国際的に評価されるようになりました。20世紀に入ると、書道の技術や理念は、海を越えて日本や西洋にも広まり、多様な文化の影響を受けつつ進化しています。これにより、書道はただの伝統的な芸術ではなく、国際的なアートとしての地位を確立しているのです。

2. 書道の基本技法

2.1 筆の持ち方

書道の基本技法の第一歩は、正しい筆の持ち方です。筆を持つ際には、親指、人差し指、中指の三本を使って、しっかりと安定させます。指先を使って筆の先端を微妙に調整することで、書く線の太さや強弱を自由に操ることができます。この持ち方は、力を均一に分散させるため、長時間の練習でも疲れにくいという利点があります。

また、筆の持ち方は単なるテクニックだけでなく、精神的な集中にも関わっています。正しい持ち方を実践することで、心も整い、より良い作品が生まれると言われています。書道を学ぶ初めての人は、まずこの持ち方をしっかりと身につけることが重要です。

2.2 墨の作り方

次に、書道に欠かせないのが墨の作り方です。書道用の墨は、墨棒を墨皿で磨くことによって作られます。水の量や磨く時間によって、墨の濃さや艶が変わります。深い黒色の墨に仕上げるためには、少し多めに水を加え、丁寧に磨くことが求められます。特に、墨が自分の好みの色になるまで調整することが、書道においては重要なプロセスです。

磨き方にも個人のスタイルがあり、力の入れ具合や速度によっても結果が異なります。これにより、同じ墨でも書く人によって印象が変わるため、書道は非常にパーソナルなアートとも言えます。この墨を使って書かれた作品は、書道家の個性が色濃く反映されるのです。

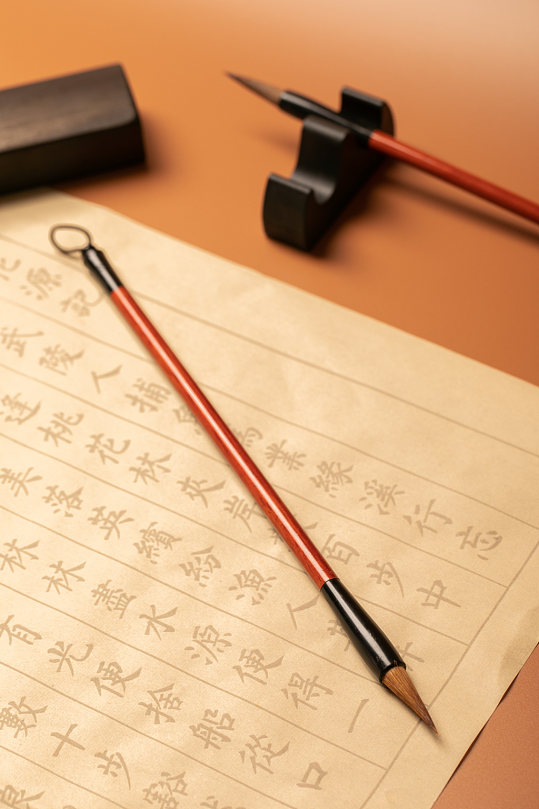

2.3 紙と筆の選び方

書道において、紙と筆の選択も大切です。書道用の紙には、和紙、中華紙、またはしっかりした厚みのある画用紙などがあります。それぞれの紙の特徴を理解し、書きたい文字のスタイルや技法に合わせて選ぶことが求められます。例えば、楷書を書く際には、和紙のようにインクをよく吸収しつつも、表面がツルツルしたものが適しています。

筆の選び方も、書道の技法に大きな影響を与えます。細字を書くための細い筆や、大きな文字を書くための太い筆。練習の際には、異なる種類の筆を使い分け、自分のスタイルに合わせたものを見つけることが重要です。実際にいくつかの筆を使えば、その特徴や癖を理解するにつれて、書道がより楽しめるようになるでしょう。

3. 書道における基本用語

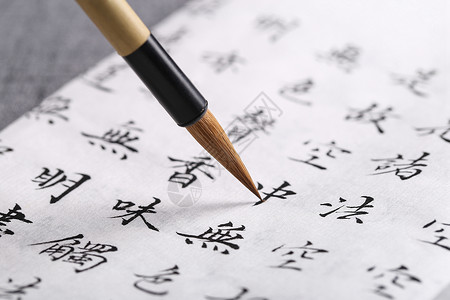

3.1 「筆」について

書道における「筆」は、言わば書道家の「心」の表現とも言える道具です。筆は通常、毛で作られた先端が柔らかく、線の太さを変えるのが容易です。また、筆の種類によっても、その特性が異なります。たとえば、羊毛で作られた筆は柔らかくて使いやすく、墨の含みが良いのが特長ですが、一方で馬毛の筆は硬さがあり、精緻な書き込みができるのが魅力です。

筆を選ぶ際には、書く内容やスタイルに合わせて選定することが重要です。初心者は柔らかい筆から始めることをお勧めしますが、徐々に自分のスタイルや好みに合った筆を見つけていくことが、書道を深める一助となるでしょう。時には、特別な素材で作られた高級筆に挑戦してみるのも、新たな発見をもたらすかもしれません。

3.2 「墨」について

墨もまた、書道における基本的な要素です。「墨」の歴史は非常に古く、古代中国で初めて「墨」が発明されたとされ、その後の書道文化の発展に重要な役割を果たしました。墨は一般的には黒色で、材料には炭素や植物性の色素が用いられますが、今では様々な種類の墨が流通しています。

墨を選ぶ際には、その質感や香り、インクの濃さを確認することが大切です。特に高品質の墨は、書道の作品に深みを与えるとされています。また、墨の作り方や磨き方に工夫を凝らすことで、書道家の個性を反映させることができます。作った墨がどんな風に紙の上で表現されるかを考えるのも、書道の楽しさの一つです。

3.3 「紙」について

書道には様々な種類の「紙」が使われますが、特に適しているのは和紙や中華紙です。和紙は手すきで作られ、独特の質感や墨の吸収性が魅力です。一方で中華紙は、より厚みがあり、書道の練習に適しています。書道の作品を作るためには、自分のスタイルや書きたい内容に合った紙を選ぶことが非常に重要です。

また、紙の選び方は、書道の結果に直接影響します。例えば、軽い筆致の文字を書く場合は、木材でできた高級和紙を選ぶと良いでしょう。逆に、しっかりとした線を記したい場合は、中厚の紙を選ぶと、よりきれいに仕上がります。興味を持った方は、是非いくつかの種類の紙を試してみて、自分の作品に最適な紙を見つけてみてください。

3.4 「作品」について

書道における「作品」とは、単に文字を書く行為を超えた芸術表現です。書道家たちは、各自の個性や感情を込めて作品を創作します。書道の作品には、詩や名言が書かれることが多く、その内容が作者の思想や意図を反映しています。作品は、紙の上に表現された文字の美しさだけでなく、書く行為そのものの美しさを示しているのです。

また、作品を鑑賞する際には、文字の形、線の流れ、全体のバランスなど、様々な要素に注目することが求められます。美しい作品は、見る者に感動や啓発を与えることがあり、書道家の努力や精神性が伺えます。作品が完成するまでの過程も重視され、これは書道を学ぶ人々にとって、大切な学びの部分です。

4. 書道のスタイル

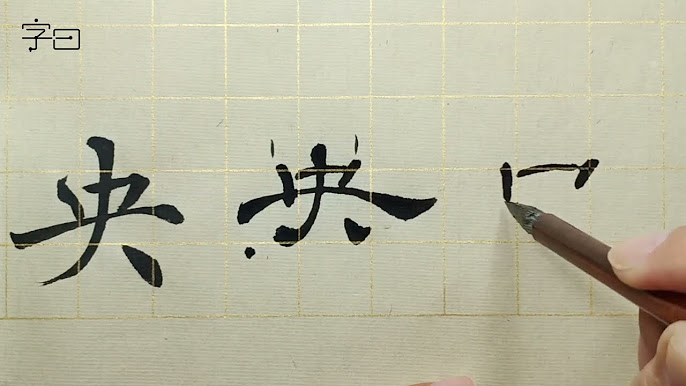

4.1 楷書(かいしょ)

楷書は、書道の中で最も基本的かつ広く使用されるスタイルの一つです。明確で整った形を持ち、文字が読みやすいのが特徴です。楷書は、通常小学校や書道教室で初めて学ぶ書体であり、基礎を学ぶための重要なスタイルとして重視されています。例えば、一般的な漢字や日本語の文を書いた際、最初に楷書を使うことが多いです。

楷書をスムーズに書くためには、正確な筆遣いや気を配った字形が求められます。そのため、初めのうちはゆっくりとしたペースで練習することが大切です。基本的な字形をしっかりと身につけることで、書道全体の技術が向上し、他の書体への応用も可能になります。

4.2 行書(ぎょうしょ)

行書は、楷書に比べて流れるような筆運びが特徴的な書体です。行書は、文字の形を少し崩して、より自由な印象を与えるスタイルであり、読む者の視線を引きつけます。行書は、特に詩や感情を表現する際に用いられることが多く、そのため筆者の個性が強く反映されます。

行書を習得するためには、楷書の基礎をしっかりと磨くことから始めます。また、行書は流れるような動きを大切にするため、リズミカルな筆解きが求められます。特に著名な書道家である王羲之は、行書においてもその技法が高く評価されており、彼の作品は現在でも多くの人々に模倣されています。

4.3 草書(そうしょ)

草書は、一見すると非常に自由で奔放な筆致が魅力の書体です。そのため、書くのが難しい反面、書道家自身の感情や思想を直接的に表現できるスタイルでもあります。草書は、字が繋がって書かれ、まるで絵のように見えることも多く、その独特の美しさは見る者を引きつけます。

草書を学ぶには、まず行書の基礎を身に着けることが重要です。そして、草書特有の「流れ」や「フォルム」を理解し、筆を動かす練習を繰り返すことで、自然と身についていきます。ただし、草書は熟練した書道家にとっても挑戦が求められるため、焦らずに自分のペースで練習を続けることが鍵です。

5. 書道の鑑賞と評価

5.1 書道作品の鑑賞ポイント

書道の鑑賞においては、作品全体を見渡すことが重要です。まず注目するべきは、文字のバランスや構図です。どのように文字が配置されているか、余白の使い方はどうかが、作品の印象を決定づける要素となります。また、文字の見え方や、線の質感、墨の艶なども、細かく観察することで、新たな発見があるでしょう。

書道作品を鑑賞する際には、作者の感情や意図を読み取ることも楽しみの一つです。書道家がどのような気持ちでその作品を書いたのか、どのようなテーマや意図を持っていたのかを考えながら見ることで、より深い理解が得られます。例えば、穏やかな線が特徴の作品からは、静けさや安らぎが感じられることもあれば、力強い筆致からは、情熱や活力を感じ取ることも可能です。

5.2 書道の評価基準

書道作品を評価する際の基準には、技術的な面と芸術的な面があります。技術的な面では、筆致の安定性、墨の濃淡、字形の整った程度などが評価されます。一方、芸術的な面では、作品全体の雰囲気や感情の表現が観られます。これらの評価基準は、作品を総合的に見る視点を提供します。

また、書道の作品が持つ文化的な価値も重要です。書道は古代から現代にかけての歴史や文化を反映しており、その時代背景や文脈を理解することで、作品への評価が変わることもあります。このように、書道作品の評価はただの技術だけでなく、全体のバランス、表現力、さらには文化的な意義をも含むものです。

5.3 書道と国際交流

書道は中国だけにとどまらず、世界中で注目を集めています。特に日本や韓国など、周辺国でも書道文化が発展しており、これらの国々との文化交流を通じて、互いの書道のスタイルや技術が影響し合っています。日本の書道は中国からの影響を受けながらも独自の発展を遂げ、多様なスタイルが生まれました。

国際書道展やワークショップなども盛況に開催されるようになり、書道の技術や美しさがグローバルな関心を集めています。これにより、書道を学び、楽しむ人々が世界中に広がり、今後ますますインターナショナルなアートとしての地位を確立するでしょう。

終わりに

書道の世界は、文字の美しさや技術、感情の表現、文化の交流など、多様な要素が重なり合っています。初心者から上級者に至るまで、書道は常に学びの場であると同時に、自己表現の重要な手段であることを改めて感じることができました。日常から少し離れ、この美しいアートの世界に身を委ねてみることで、私たちの心や精神は豊かになるでしょう。これから書道を始める方も、既に興味を持たれている方も、自分自身のスタイルや表現方法を見つける旅を続けていただければと思います。