書道は中国の伝統的な文化であり、深い歴史を持つ芸術です。書道に必要な用具は、多種多様であり、正しい手入れと保存がその品質を保つ鍵となります。本記事では、書道用具の手入れと保存方法に焦点を当て、具体的な情報と実践的なアドバイスを提供します。筆、墨、和紙の種類から、手入れ方法、保存方法、そして寿命を延ばすためのコツについて詳細に解説します。また、初心者向けの用具選びのポイントも紹介します。

1. 書道用具の種類

1.1 筆の種類

書道に用いる筆には、大きく分けて「毛筆」と「硬筆」があります。毛筆は、動物の毛を使用しており、柔らかさとしなやかさから、流れるような筆致を実現できます。主な種類には、狼毛、羊毛、豚毛があり、それぞれ特性が異なります。たとえば、狼毛の筆は非常に弾力があり、力強い線を引くのに適しています。一方で、羊毛や豚毛は柔らかく、穏やかな書体に合うとされています。

硬筆は、「書道ペン」や「マーカー」など、油性や水性のインクを使用するものですが、毛筆とは異なる魅力があります。最近では、硬筆の利便性から、若者や初心者が書道を始める際に選ぶことが多くなっています。ただし、硬筆は伝統的な書道のテクニックを体験するには不向きかもしれません。

さらに、筆のサイズ選びも重要です。大きな筆は広いスペースでの作品作りに向いており、小さな筆は細かい字を書くのに適しています。書道を楽しむ中で、自分に合った筆を見つけることが大切です。

1.2 墨と墨汁の違い

墨には「固形墨」と「墨汁」があります。固形墨は、墨の塊を石で擦って作るもので、これにより独特の風味と濃さが生まれます。固形墨を使う際は、墨を磨る時間や力具合によって、色や濃さが変わるため、筆者の表現力が試される瞬間でもあります。特に、墨の質にこだわる伝統的な書道家にとって、硬い墨を使うことは重要な作業です。

逆に、墨汁はすでに液体の状態で販売されているため、すぐに書き始めることができます。そのため、初心者や忙しい現代人には手軽さから人気があります。しかし、墨汁は固形墨と比べて風味や濃さの調整が難しいため、書道の醍醐味を体験するには固形墨が推奨されることが多いです。

墨と墨汁は一長一短であり、好みにより選ぶことが可能です。自信が持てるようになったら、ぜひ固形墨にも挑戦してみてください。

1.3 和紙の種類

和紙は、日本独自の文化を備えた紙で、書道においても重要な素材です。和紙には「奉書」「半紙」「和洋折衷紙」など多様な種類があります。特に、奉書は質が高く、墨の吸収性も優れているため、重要な作品や資格状を書く際にぴったりです。一方、半紙は比較的手軽で、練習用に用いることが多いです。

和紙の質によって、筆が滑る感触が異なるため、特に自分の書き方に合った用紙を選ぶことが重要です。和紙の表面には、書道のために特殊な加工がされていることもあるので、それぞれの特性を活かした使い方を考えることが大切です。

また、最近では和洋折衷紙が人気を博しています。和紙のテクスチャーと洋紙の扱いやすさを兼ね備えており、新しい表現方法を模索する書道家にとって魅力的な選択肢となっています。和紙を使い分けることで、作品の個性を引き出すことができます。

2. 書道用具の手入れ

2.1 筆の手入れ方法

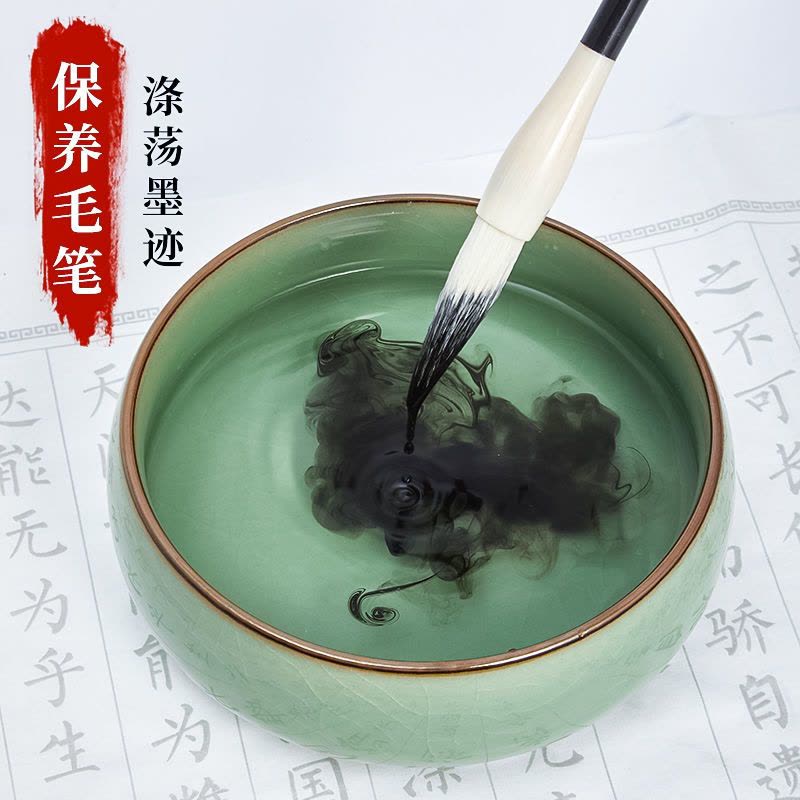

筆の手入れは、書道用具の中で最も重要な作業の一つです。使用後はすぐに水で筆をすすぎ、毛先に墨の残りがないようにしっかりと洗う必要があります。特に、墨の乾燥は筆の毛を固くし、書き味を損ねる原因となります。

筆を洗った後は、優しくタオルで水気を拭き取り、形を整えることが大切です。毛先を痛めないよう注意し、筆を逆さに吊るすことで自然乾燥させます。直射日光は避け、風通しの良い場所で保管するのが理想的です。

また、筆の長持ちには、定期的に専用の筆洗い用の液体で浸け洗いをすることも効果的です。これにより、細かいホコリまで落ち、より良い状態を保つことができます。手間をかけることで、自分の道具を長く使うことができるのです。

2.2 墨の保管方法

墨の保管方法も重要です。固形墨の場合、湿気に弱いため、風通しの良い乾燥した場所に保管することが望ましいです。また、直射日光の当たる場所は避けるべきです。墨皿に置いたまま放置するのは禁物で、使った後は湿った布で軽く拭き、その後は専用のケースにしまうことが推奨されます。

墨汁については、注意が必要です。開封後は早めに使い切ることが理想ですが、使わない場合は冷暗所に保管するのが良いです。また、蓋をしっかり閉めることも忘れずに。適切な保管を行うことで、インクの品質が保たれ、次回書く際にも安定した発色が楽しめます。

墨の種類によって、保管方法も異なるので、自分の使用する墨の特性を理解し、最適な方法を選ぶことが大切です。

2.3 和紙の取り扱い

和紙は非常に繊細な素材であるため、取り扱いに注意が必要です。和紙を扱う際は、まず手を清潔にし、柔らかい素材で覆った台の上で作業を行うことが望ましいです。和紙は湿気に弱らず、乾燥を嫌うため、室内の温度や湿度にも気をつけるべきです。

和紙の使用前には、必要に応じて軽く整えておくと良いでしょう。折れ目やしわがつかないよう注意が必要で、特に実際に書く際の環境にも配慮することが大切です。また、使用後は保管方法に注意し、裏返しにして直射日光を避け、風通しの良い場所で乾燥させると良いでしょう。

さらに、和紙には表と裏があるため、使用する面を選ぶことも重要です。書道の練習や作品作成において、最適な面を選ぶことで、より良い結果が得られるようになります。

3. 書道用具の保存方法

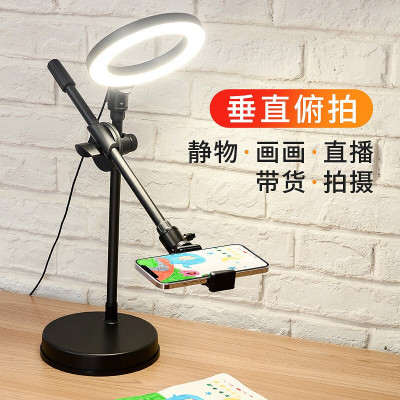

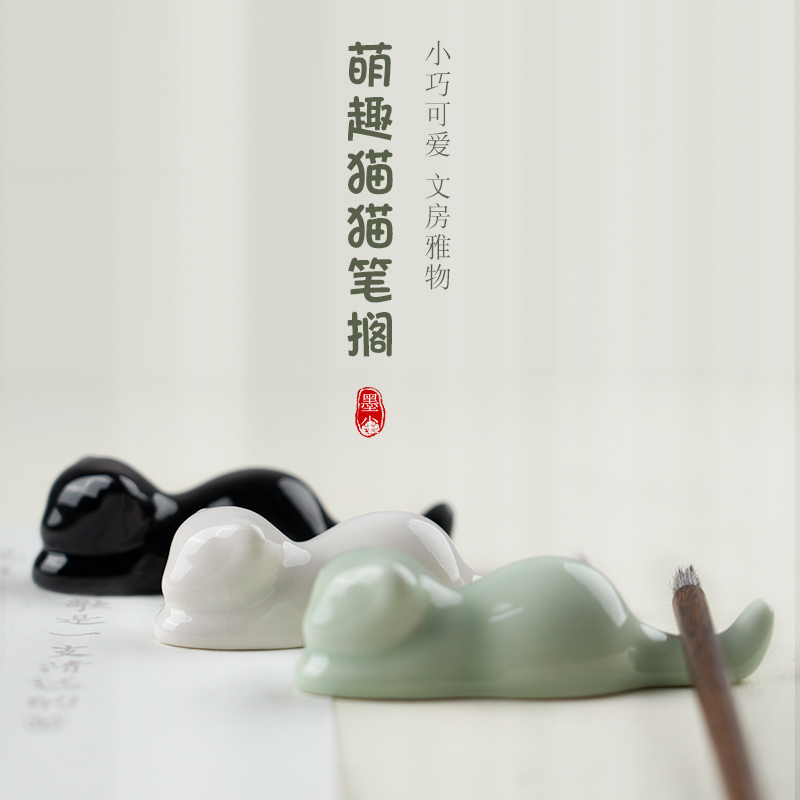

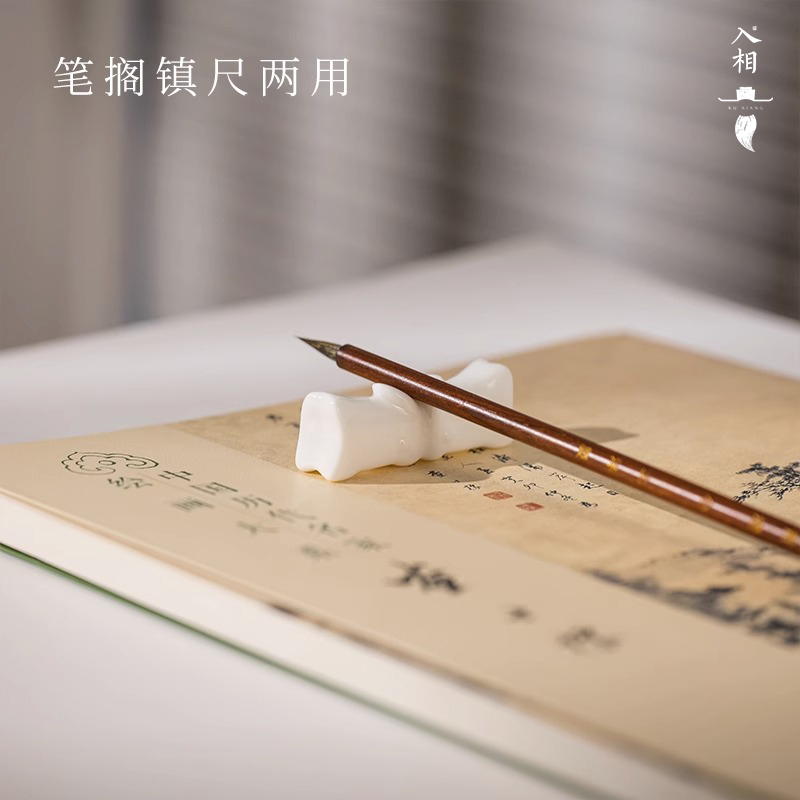

3.1 筆の適切な保存方法

筆を長持ちさせるためには、保存方法が特に重要です。使用後は必ず洗浄し、しっかりと水気を取った後に、逆さに吊るして乾燥させます。完全に乾燥したら、専用の筆ケースに入れて、適度な圧力を加えないように保管します。

筆ケースは、内部が柔らかい素材でできているものを選ぶと良いでしょう。これにより、筆の形状を保ちながら、外部からの衝撃を避けることができます。また、湿気の原因となる場所には置かないことを心がけ、定期的な点検を行うことも大切です。

特に、筆を複数持っている場合は、用途別に分けて保管することで、取り出しやすく、管理しやすくなります。久しぶりに使う場合は、再度しっかりと手入れを行うことを忘れずに。

3.2 墨の保存場所

墨の保存場所は非常に大事です。固形墨の場合は湿度が敵なので、通気性のある容器に入れ、そのまま直射日光を避ける場所に保管することが基本です。乾燥を防ぐため、密封容器を使用することをお勧めします。これにより、長期間にわたって品質を保つことができます。

墨汁については、遮光性の高い容器に移し替え、涼しい場所で保存します。開封後は保存期間が限られているため、早めに使い切るよう心掛けてください。また、使用前に透明な容器の中で混ぜることで、均一な色調を保てます。

保存環境が適切であれば、墨の滑らかさや香りを長く楽しむことができ、書道の時間がより豊かなものになります。

3.3 和紙の保管方法

和紙の保管方法にも工夫が必要です。和紙は水分を吸収しやすく、カビが生えやすいので、乾燥した場所での保管が最適です。和紙を重ねる際は、表面を保護するために紙で包むか、緩衝材を挟むと良いでしょう。

また、和紙を長期間保管する場合は、平らな状態での保存が理想的です。曲がったり折れたりすることがないように、ファイルなどの専用ケースに収納すると良いでしょう。特殊な和紙であれば、専用の収納ボックスを使用して保護することをお勧めします。

保管時には、温度変化や湿度に注意し、なるべく一定の条件を保つよう心掛けることが大切です。和紙を大切にすることで、自分の作品がより美しいものになるでしょう。

4. 書道用具の寿命を延ばすコツ

4.1 日常的な手入れの重要性

書道用具を長持ちさせるためには、日常的な手入れが不可欠です。特に筆の手入れを怠ると、毛先が傷む原因となります。書き終わった後は、すぐに浸水し、墨や汚れを取り除くことが基本です。水でのすすぎを怠ると、墨が乾燥し、筆が使い物にならなくなることもあります。

筆を長く使っていると、毛が抜けることもありますが、それも日常的なお手入れが不足しているサインです。定期的に整形し、しっかりと水気を取ることで、毛先の劣化を防ぎましょう。また、適切な油分を与えることで、さらなる滑りを良くすることもできます。

毎回の手入れが面倒でも、こまめに行うことで、書道用具の寿命を飛躍的に延ばすことができるのです。

4.2 使用後の適切な保管

使用後の適切な保管もまた、書道用具の寿命を延ばす大事な要素です。特に筆は湿気が敵ですので、乾燥した状態で保管することを心掛けましょう。逆さに吊るすことができる場合は、ぜひ実施してみてください。また、保管する際には、他の重い物の下に置かないようにしましょう。

墨や和紙についても、適切な温度と湿度で保管することで、劣化を防ぐことができます。特に和紙は、決して折れたりしわができたりしないように、平らな状態で保管することが大切です。

書道用具は、一つ一つが大切な資産ですので、使用後の正しい手入れと適切な保管を行うことで、長く愛用できるように心掛けましょう。

4.3 環境による影響

書道用具の寿命には、環境も大きな影響を及ぼします。特に湿度や温度は書道用具にとって気になる要因です。できるだけ温度が一定の場所に保管することが、道具の劣化を防ぐ鍵となります。

梅雨や冬季の湿気は特に注意が必要です。湿気の多い日は、できるだけ道具を触らず、乾燥させる時間を設けると良いでしょう。また、家具やクローゼットの近くに置かない場所に設置することで、自然の影響を減少させることができます。

さらに、温度差の激しい場所に放置すると、急激な変化によって道具にひびが入ることもあります。環境に気を配ることで、書道用具の寿命を延ばすことができるので、日常的に見直すことが重要です。

5. 書道用具の選び方

5.1 初心者向けの選定基準

書道を始めるにあたって、初心者の方にとって重要なのは、道具選びです。まずは、安価で取り入れやすいものを選ぶことをお勧めします。筆は、柔らかい毛のものを選ぶことで、筆圧をコントロールしやすく、初心者でも扱いやすくなります。

また、墨については、墨汁を選ぶと簡単で便利です。特に、忙しい現代人には、すぐに使える墨汁はとても魅力的です。値段の安いものから初めて徐々にスキルを磨きながら、高品質な道具に挑戦することも良い方法です。

いきなり高価な道具を揃えるよりも、徐々に自分の好みやスタイルに合ったものを見つけていくことが大切です。書道を続ける中で、自分の道具への愛着も深まっていくでしょう。

5.2 質の良い用具の見分け方

質の良い書道用具を見分けることには、いくつかのポイントがあります。筆の場合、毛の密度や毛の柔らかさを触って確かめることが大切です。良品の筆は密度が均一で、毛がしっかりとした弾力を持っています。

墨についても、使った時の発色や伸び具合、香りに注目しましょう。良い墨は、滑らかに伸び、風味が豊かです。初めて購入する際には、先に使った感触を確認すると良いでしょう。

和紙には、質の良さと加工方法が影響します。購入時には、試し書きができる店を選ぶと良いでしょう。また、色合い、光沢感、質感など、自分に合った和紙を見つけることも楽しい作業です。書道の作品作りがより一層充実することでしょう。

5.3 自分に合った用具の見つけ方

自分に合った書道用具を見つけるためには、たくさんの実際に触れ、試してみることが必要です。筆をいくつか使ってみることで、筆圧や動きにどのように反応するかを実感できます。また、友人や先輩にアドバイスをもらうのも良い方法です。

自分のスタイルに合った道具を見つけることは、書道の技術向上にも繋がります。自分に合った用具を手に入れることで、流れるような線や思い通りの字を実現する喜びを体験するでしょう。

書道は、長い時間をかけて成長していくものですので、道具選びから楽しんで、自分のスタイルを確立していくことが重要です。

終わりに

中国文化の一部として、書道は代々受け継がれてきた芸術です。書道用具の手入れと保存方法を理解することは、その質を保ち、より良い作品を生み出すためには欠かせません。筆や墨、和紙の特性を知り、それらを大切に扱うことで、自分自身の書道がさらに豊かになっていくことでしょう。

道具との向き合い方が、書道の魅力を引き出す鍵となりますので、ぜひこの記事を参考にし、日々の練習や作品作りに役立ててください。書道の世界に一歩踏み込むことで、自分の心の内を表現する素晴らしい手段を手に入れることができるはずです。