書道は中国の伝統的な芸術形式であり、その魅力は筆を使った文字の美しさだけでなく、色彩の使い方にも大きく依存しています。色彩は文字の美しさや表現力を引き立てる重要な要素であり、書道における色彩の役割は非常に深いものがあります。この記事では、書道における色彩の役割と道具について詳しく探っていきます。

1. 書道の基礎知識

1.1 書道の歴史

書道は数千年の歴史を持つ芸術形式であり、その起源は古代中国にさかのぼります。漢字が発明されてから、書道は文字を美しく書く技術として発展しました。最初は、実用的な目的で文字が書かれていましたが、次第に美しさを追求する芸術的な側面が強まりました。例えば、魏晋南北朝時代には、書道が一つの芸術と認識され、特に王羲之などの書家がその地位を確立しました。

書道の歴史は、さまざまな時代や地域によって影響を受けてきました。唐代には、楷書が洗練され、現代書道の基盤が築かれました。また、宋代では、隷書や行書が幅広く用いられ、書道のスタイルが多様化しました。こうした歴史的背景は、色彩の使い方にも影響を与えてきました。特に、装飾的な書道作品においては、色彩が重要な役割を果たすようになりました。

1.2 書道の種類

書道は大きく分けて、楷書、行書、草書、隷書、篆書の五つの主要なスタイルがあります。各スタイルは異なる特性を持っており、色彩の使い方もそれぞれ異なります。たとえば、楷書は明瞭さが求められるため、色彩は控えめでありながらも、筆致の美しさを引き立てるものが選ばれます。一方、草書は流れるような筆運びが特徴であり、より表現的な色彩が使用されることが多いです。

行書は楷書と草書の中間のスタイルで、バランスの取れた美しさがあります。このスタイルでは、色彩を使うことで活力を加えることができ、作品に風格を与えることができます。特に、色を足すことで文字の動きやリズムを強調することが可能です。書道の各スタイルに応じた色彩選びが、作品の印象を大きく左右するのです。

1.3 書道の技法

書道には多くの技法がありますが、それぞれの技法は色彩を使う上でも独自のアプローチを持っています。例えば、筆の運び方や圧力のかけ方、墨の濃淡の調整が、色彩の表現に大きな影響を与えます。特に、墨を使った表現では、濃淡やテクスチャーが重要です。これにより、作品に depth とリアルさが生まれ、観る人の心に響くものとなります。

他の技法としては、色墨を使った技法があります。これは、墨のみにとどまらず、色彩を直接取り入れることで、作品により多様な表情を与える手法です。例えば、色墨のグラデーションを利用して、背景に変化を持たせたり、文字を際立たせたりすることができます。色彩と技法が融合することで、より深い作品が生まれるのです。

2. 書道の道具と材料

2.1 筆の種類

書道に必要な道具の一つが筆です。筆はその柔らかさや形状によって、書き手の力をどれほど生かすかに影響します。一般的に使われる筆には、羊毛、狐毛、リス毛などがあり、それぞれの毛質が異なるため、筆使いにおいても色彩の表現力が変わります。例えば、リス毛は非常に柔らかく、繊細な筆致が可能ですが、羊毛は硬めで力強い線が描けます。

また、筆の形状も重要な要素です。円筆は丸みを帯びていて、やわらかな表現に適しており、平筆は広い面をカバーできるため、大胆な色使いが可能です。色彩を効果的に使うためには、適切な筆を選ぶことが不可欠です。特に、色墨を使う際には、その特性を理解した上で筆を選ぶことが、作品全体の印象を決定づけるカギとなります。

2.2 紙の選び方

書道において、紙は作品の質感や色彩の表現に直結する重要な素材です。紙の種類には、和紙や画用紙、特製の書道用紙など様々な選択肢があります。和紙はその繊細さや吸水性から、墨のにじみを楽しむには最適です。色彩を加えることで、さらなる深みを与えることもできます。

一方、画用紙は色の発色が良く、色墨を使用する際には特に効果的です。色彩を際立たせる効果があり、クリーンな印象を与えます。自分の作品に合った紙を選ぶことで、色彩の効果を最大化できるため、慎重に選ぶことが求められます。紙の選択によって、作品の雰囲気は大きく変わるのです。

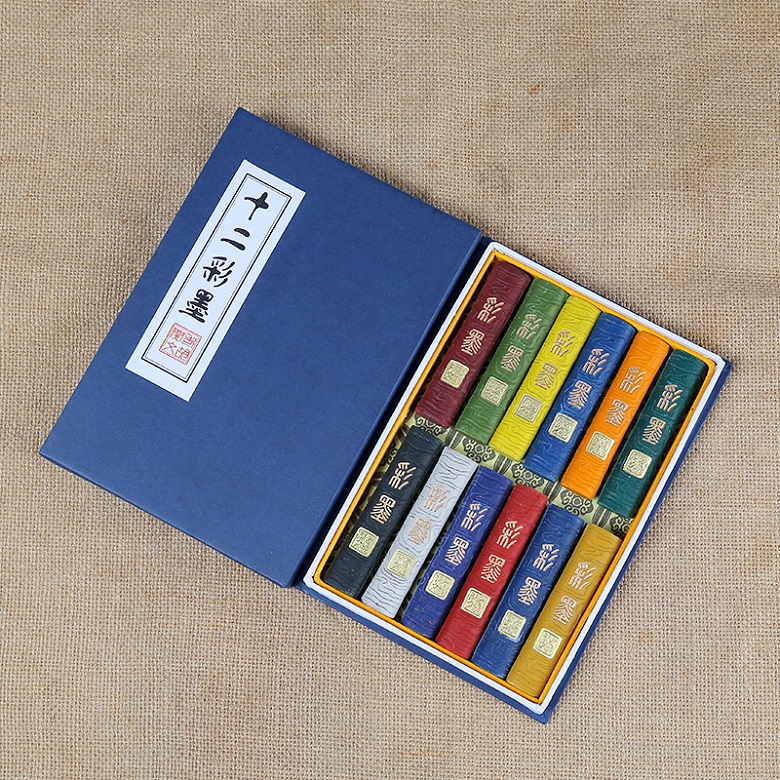

2.3 墨の種類とその特性

墨は書道の基本的な材料として欠かせない存在です。墨には固形墨と液体墨があり、それぞれの特性に応じた使い方が求められます。固形墨は、その質感や濃淡を調整しやすく、書道の伝統的なスタイルを守るためにも重宝されています。自分で墨をすりあげることで、深い色合いを探索する楽しみもあります。

液体墨は手軽に使えるため、特に色のバリエーションを楽しむ際には便利です。色墨の濃淡を作るために、液体墨は簡単に希釈できるため、色彩表現の幅も広がります。さらに、墨の品質により色彩の発色にも影響が出るため、選ぶ際には注意が必要です。様々な墨を試みることで、自分のスタイルを見つけられるでしょう。

3. 書道における色彩の意義

3.1 色彩の心理的効果

書道における色彩は、ただの装飾ではなく、見る人の心理に大きな影響を与えます。色にはそれぞれの意味があり、特定の感情を引き起こすことが知られています。たとえば、赤色は情熱や活力を象徴し、作品にエネルギーを与えます。対照的に、青色は冷静さや安定感を演出します。このように、色彩は感情を伝える重要な要素となっています。

色彩が与える心理的効果は、作品の受け取り手に深く響きます。特に書道作品は、観る人に何らかのメッセージを伝えるため、色彩の選択は作品のテーマを際立たせる役割を果たします。作品が持つ色彩により、見る人はその美しさだけでなく、作品の背景や意図を感じ取ることができるのです。

3.2 色彩と書の表現力

色彩は書道の表現力を豊かにする要素です。文字そのものの形や運び方に加え、色の使い方によって作品に変化を付けることができます。たとえば、暖色系を使用することで、温かみや親しみやすさを表現することができます。一方、寒色系は静謐な空気感を醸し出し、観覧者に落ち着きを与えます。

また、色彩の強弱や対比を利用することで、文字に動きやリズムを与えることが可能です。強い色と淡い色を組み合わせたり、補色を使ったりすることで、視覚的なインパクトを生むことができます。文字が持つ意味やメッセージを色で補完することで、作品はより深い層を持つものとなるのです。

3.3 文化的背景と色彩の関係

色彩の使い方には、それぞれの文化的背景も影響を及ぼします。中国文化において、特定の色には特別な意味が込められています。例えば、金色は繁栄や富を象徴する色であり、書道作品においては、その重要性から頻繁に用いられます。また、従来の中国の思想や哲学も色の使い方に影響を与えており、色の選択には深いメッセージが込められることが多いです。

これに対して、日本の書道や現代アートでは、色の使い方が比較的自由度高く表現されています。色彩そのものが持つエネルギーや印象を重視する傾向が強く、色や形の探求が目的となる場合もあります。文化的背景を理解することで、作品へのアプローチが変わり、より理解を深められるのです。

4. 書道における色彩の道具

4.1 墨の色の調合

書道において、色墨の使用は色彩表現の幅を広げますが、その調合方法も重要な技術の一つです。墨の濃淡を調整するためには、水や他の色と組み合わせる必要があります。例えば、赤色の色墨を使って、ピンクやオレンジのような異なる色合いを作ることができます。このように、基本的な色を混ぜ合わせることで、鮮やかな色彩の作品を作ることができます。

また、墨の色調整においては、色の掛け合わせやグラデーションを意識することで、作品に深みを与えることができます。例えば、色の境目を滑らかにするためには、徐々に異なる色を足していくテクニックが有効です。これによって、作品に動きやリズムを加えることができ、芸術的な表現が一層豊かになります。

4.2 彩色用具の紹介

色彩を使った作品を創る際に必要となる道具には、色墨以外にもさまざまなものがあります。例えば、筆やパレット、スポンジなどの道具は、色づけの際に非常に便利です。特に、パレットは色を混ぜ合わせるために欠かせない道具で、さまざまな色を試すために役立ちます。スポンジを使って色を乗せることで、独特なエフェクトが得られるため、実験的な表現を楽しむことができます。

さらに、最近では水彩筆やアクリル絵具など、伝統的な書道に新しい視点を提供する道具が増えています。これにより、書道自体の可能性が広がり、多様性豊かな作品が誕生しています。現代の書道では、独自のスタイルを模索する際に、こうした新しい道具が役立つことでしょう。

4.3 色彩の混ぜ方と使い方

色彩を効果的に混ぜて使うためには、テクニックと創造性が求められます。基本的な色の組み合わせから新しい色を生み出すことは、芸術表現の中にある楽しさの一つです。色を混ぜる際には、まず少量から試しながら、理想的な色合いを見つけることが大切です。

また、混ぜた色を使う際には、その応用方法も考慮する必要があります。ベースの色に対して、ハイライトや影を利用することで、作品に立体感を加えることができます。特に、筆遣いと色彩のバランスを意識することで、より豊かな表現が可能となります。さまざまな色彩の使い方を試みることで、書道作品に独自性を与えることができるでしょう。

5. 書道作品における色彩の実例

5.1 名作に見る色彩の使い方

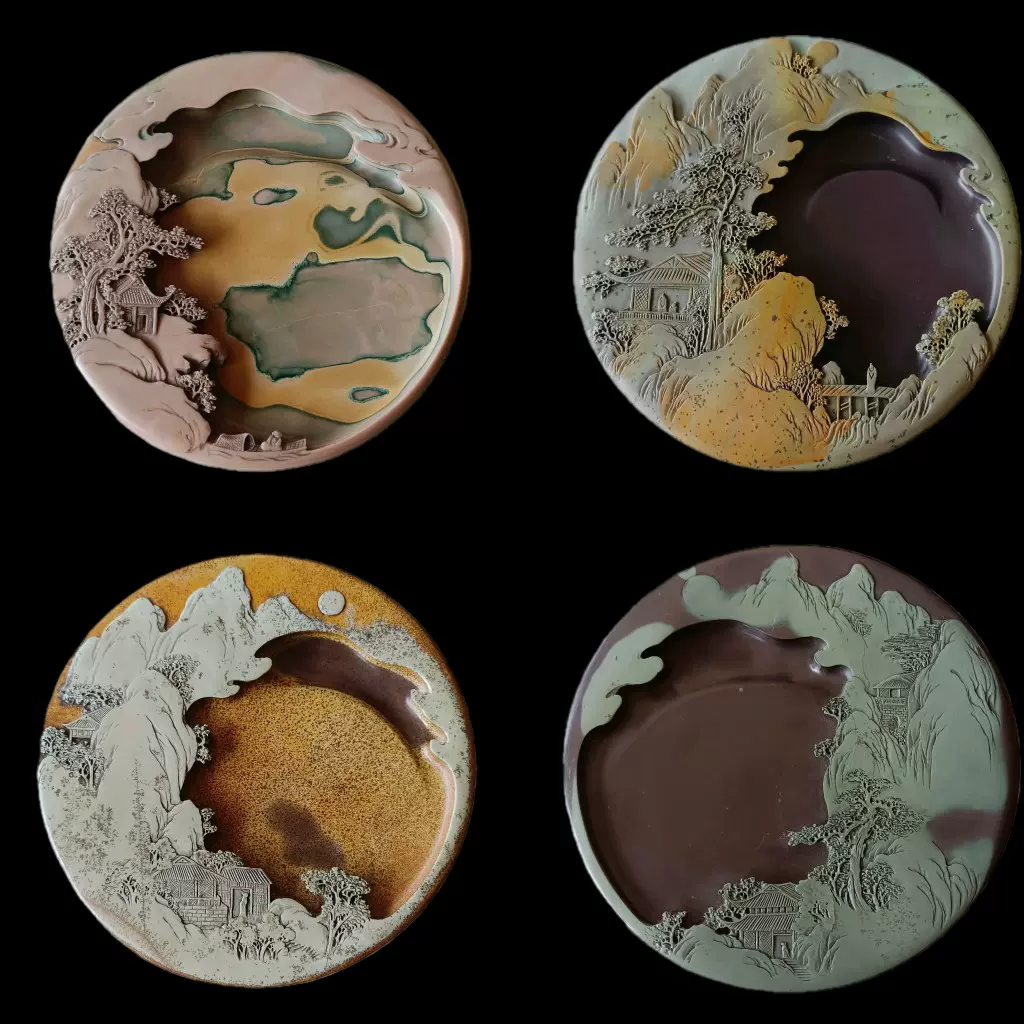

書道の歴史の中には、数々の名作が存在しており、それらの作品には色彩の使い方の秀逸さが見て取れます。特に、王羲之の「蘭亭序」などの作品では、墨と色彩が美しく調和しており、視覚的なインパクトを与えています。名作における色の選択はそのテーマや感情を強調しており、観る人に深い印象を与えています。

また、現代書道の作家たちも、伝統的な技法を取り入れながら、独自の色彩センスを発揮しています。最近では、鮮やかな色を大胆に使った作品も多く見られるようになりました。こうした作品は、海外のアートシーンでも高く評価されており、書道の新たな可能性を窺わせています。

5.2 現代書道における色彩のトレンド

現代書道の世界では、色彩の使い方にも新たなトレンドが生まれています。特に、ポップアートとコラボレーションした作品や、抽象表現を取り入れたものが人気を集めています。こうした作品では、従来の書道技法を用いつつ、自由な色彩使いが重視されています。

さらに、デジタル書道の普及により、色彩の表現方法も多様化しています。デジタルアートツールを使って色を選び、効果的に組み合わせることで、伝統的な書道にはない表現が可能になります。このように、現代の書道家たちは、色彩を通じて新しい感覚を生み出し続けています。

5.3 自分の作品に色彩を取り入れる方法

自分の書道作品に色彩を取り入れることは、アーティストとしての表現を豊かにする一つの手段です。まず、どのようなテーマで作品を作るのかを考え、それに基づいて適切な色を選ぶことが重要です。例えば、自然の美しさを表現したい場合は、緑や青を基調とした色合いを選ぶことが考えられます。

また、デザインの実験を行うことで、色彩の効果や印象を理解していくことが大切です。実際に色を塗り、パターンを作りながら、どのように文字と色が相互作用するかを観察することができます。自身の感覚を大切にしながら、色彩の選び方や混ぜ方を工夫することで、より個性的な作品が生まれるでしょう。

6. 結論

6.1 書道における色彩の未来

書道における色彩の役割は今後とも重要なものとして位置づけられるでしょう。伝統的な技法は守りつつ、現代的な感覚や技術を取り入れることで、書道は新たな表現の領域を開拓し続けると考えられます。色彩のバリエーションやその使い方に関心を持つことで、書道というアートフォームがさらに進化していくことでしょう。

特に全球化の進展により、異文化との交流が進む中で、さまざまなスタイルや技法が登場しています。こうした新しい要素を取り入れることで、書道の可能性は無限に広がります。色彩を通して、多様な表現が可能になることに期待が寄せられています。

6.2 書道を通じて学ぶ色彩感覚

書道はただの技術だけでなく、色彩を通じて感受性や創造力を育む手段でもあります。作品を作りながら自身の感覚を磨いていくことで、色彩への理解も深まることでしょう。書道を学ぶ中で、色彩の選び方や使い方に工夫を凝らすことは、自分自身の感覚を育てる貴重な経験となります。

結局のところ、書道とは自己表現の一つであり、色彩はその表現を豊かにするためのツールなのです。私たちは、書道を通じて学んだ色彩感覚を日常生活にも活かし、感性をより豊かにしていくことができるでしょう。書道の未来は色彩と共に歩んでいくのです。