中国の書道の草書

中国の書道は、中国文化の重要な一環であり、特に草書は、その独特なスタイルと美しさで広く認識されています。草書は、文字の形が流れるように書かれ、読みやすさよりも表現力を重視しています。この形式は、書道が持つ芸術的な側面を強調し、創造性や個性を発揮する手段として重要です。本記事では、草書の歴史、特徴、構成要素、実践方法、評価と影響について詳しく探求します。

1. 草書の歴史

1.1 草書の起源

草書の起源は、中国の漢代にさかのぼるとされています。当時、漢字を書く際に、実用的かつ迅速に表現する方法が求められており、これが草書の発展の基盤となりました。草書は、篆書や隷書といった他の書体から派生したもので、これらの伝統的な書体を基に、よりスムーズで自由な表現方法が模索されました。

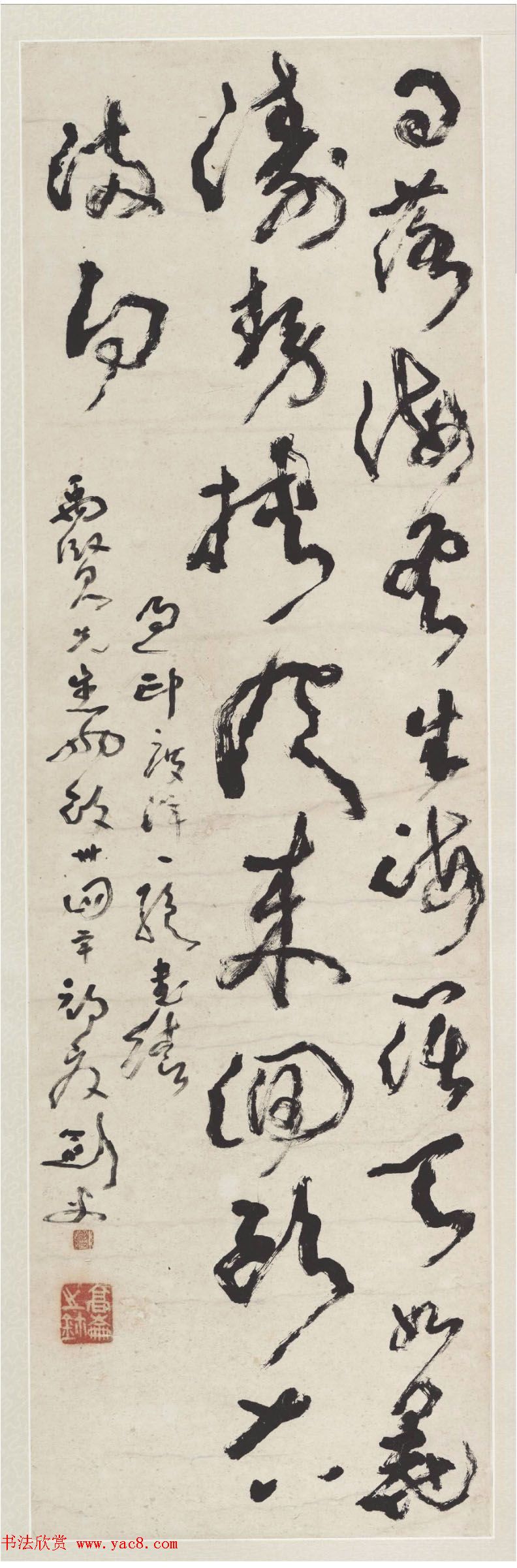

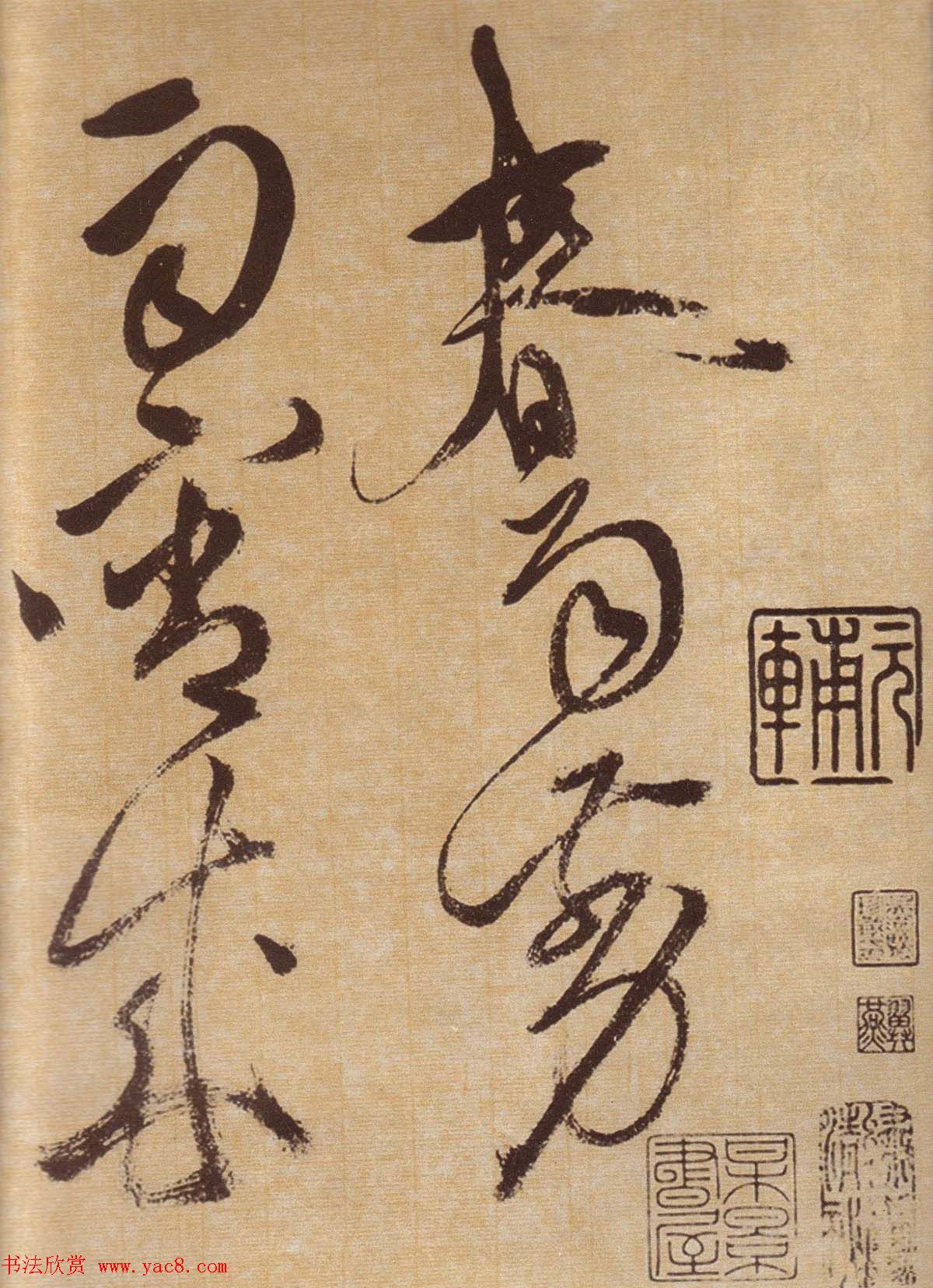

草書について語るとき、多くの書道家や愛好者は「王羲之」を忘れることができません。彼は、草書の技術を完成させた書家として非常に有名であり、特に彼の作品「蘭亭序」は、草書の最高峰とされています。彼のスタイルは、単なる文字の書き方を超え、詩的なリズムと流麗な線が融合することで、見る者の心を捉えます。

1.2 歴史的背景と発展

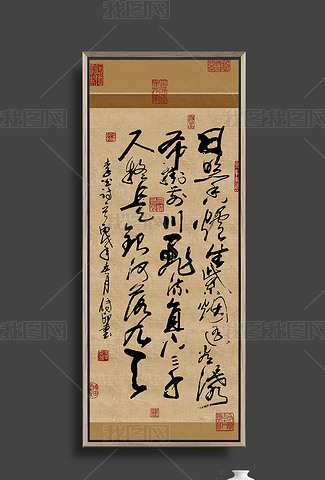

その後、草書は唐代や宋代にかけて一層発展しました。特に唐代には、書道が王室によって国家的な影響を受け、さまざまなスタイルが成熟しました。この時期、草書は徐々に一般の人々の間でも受け入れられるようになり、絵画や詩とともに相互に影響を与えながら、書文化全体を豊かにする要素となりました。

宋代に入ると、草書は日常生活の中でも広く使われるようになり、その影響範囲はさらなる拡大を見せました。この時代の書道家たちは、草書の技術をさらに細分化し、個々のスタイルを確立していきました。例えば、蘇轍や陸游といった著名な文人たちは、それぞれの作品に独自の草書の美しさを取り入れています。

1.3 草書の重要な書家

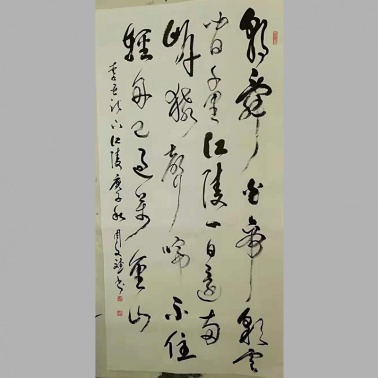

草書の歴史の中で、多くの優れた書家がそのスタイルの確立に寄与しました。王羲之の後、唐代の「張旭」や「顏真卿」も忘れてはならない存在です。特に、張旭は独自の「狂草」と呼ばれるスタイルを独自に確立し、その奔放さと力強さで知られています。一方、顏真卿は、しっかりとした筆致により壊れにくい美しさを追求し、草書に重厚感を与えました。

また、明代の「董其昌」も草書の重要な書家の一人です。彼は、草書の技術を更に発展させ、草書の文芸性を高める役割を果たしました。彼の作品は、草書が持つ詩的な美しさと深い哲学的な意味を一緒に考えさせてくれる要素が強いです。

2. 草書の特徴

2.1 書体の解説

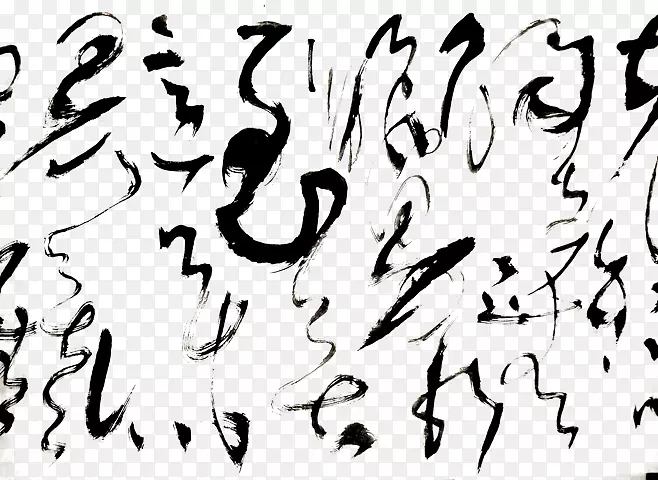

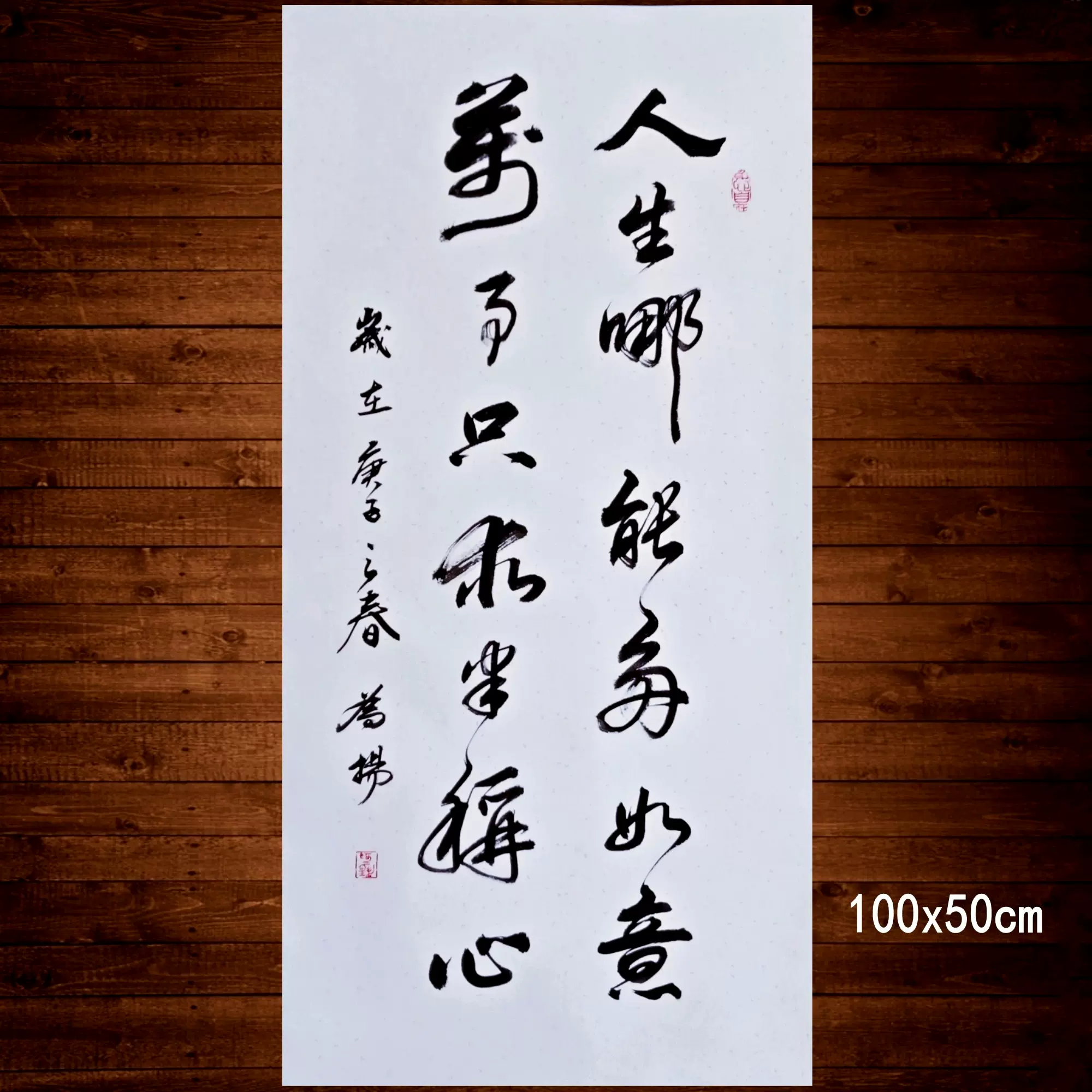

草書の最大の特徴は、その自由で流れるような形状です。草書では、筆の動きが重要視され、文字の構成要素はしばしば省略されたり、変形されたりします。これにより、草書は迅速に書かれ、直感的な感覚を重視します。また、草書は一般的によく見る漢字の形とは異なり、読み取りづらいこともあります。しかし、この難しさがまた、草書の魅力でもあります。

草書の書き方にはいくつかのスタイルが存在し、それぞれが異なるリズムや流れを持っています。例えば、「小草」と呼ばれるスタイルは、比較的小さく、こまやかに書かれる特徴があります。一方、「大草」は、力強く大胆に書かれ、筆によるダイナミックな表現が際立っています。

2.2 表現技法

草書は、他の書道スタイルに比べて、より高い表現技法を求められます。そのため、筆遣いには特別なテクニックが必要です。筆を持つ角度、圧力のかけ方、そして運び方すべてが、最終的な作品に影響を与えます。書き手は、草書の流動性を維持するために、体の動きと意識を調和させることが求められます。

また、草書では、文字の部首やストロークを繋げたり、省略したりして、表現を豊かにすることが多いです。この技術により、一連の言葉や文が一つのリズムとして流れ、詩的な美しさを持つ作品が生まれます。

2.3 他の書体との違い

草書は、楷書や行書と明確に異なる特徴を持つ書体です。楷書は、明瞭さと整然さを重視し、一方で行書は、楷書よりも少し流れるようなスタイルを持っていますが、まだ理解しやすいです。対して草書は、表面的な意味や文字自体の形から離れ、その内面に潜む感情や動きを感じさせるものとなります。

このように、草書は書道の中で非常に独特な位置を占めており、その自由なスタイルが多くの書道愛好者に支持されています。草書を学ぶことで、書道の持つ奥深い美しさを感じ取ることができます。

3. 草書の構成要素

3.1 筆遣い

草書における筆遣いは、その全体的な美しさと動きに大きな影響を与えます。筆は書き手の感情を伝える重要な道具であり、その使い方によって文字の表現が大きく変わります。草書では、筆を一瞬で流れるように運ぶため、練習が欠かせません。迅速な動きでミスが生じた場合でも、全体の流れを崩さないようにするには、安定した筆遣いが要求されます。

また、筆圧の調整も非常に重要です。強く押し付けることで力強さが出ますが、同時にそのバランスを保つことが求められます。軽やかな線が連続して描かれることにより、草書の柔らかさや美しさが際立ちます。学生や書道愛好者は、最初は単純な線を描く練習から始め、その後より複雑な作品に進むことが一般的です。

3.2 字形の特徴

草書の字形は、自由で流動的ですが、それでも一定の法則に沿っています。各文字は、基本的な形を持つ一方で、接続するストロークや曲線によって、全体のバランスやリズムを生み出す役割を果たします。例えば、同じ字でも書き手によって異なるスタイルが生まれ、個性や感情が反映されます。

草書の字形は、部首やストロークを大胆に省略することがあり、これが読みにくさの原因ともなりますが、その美しさに魅了される者が多いです。特に、有名な書家の草書作品は、そのユニークな字形によって、彼らのスタイルが一目でわかるものとなっています。このように、草書は書型を超えた美的体験を提供します。

3.3 語彙と文法

草書では、文字の形状や表現方法に加えて、語彙や文法の使用も重要です。特に詩や文を表現する際には、草書独特の語彙選択が求められます。草書は、感情や情景を伝えるために、特別な言葉や表現が選ばれることがあり、その独自性が草書特有の美を生み出す要因となっています。

草書での文法は、他の書体に比べてより自由で、作者の意図に基づいた表現が優先されます。これにより、同じ内容でも書き手によって全く異なる印象を与えることができます。この自由な語彙と文法の使い方が、草書の魅力を一層引き立てる要素です。

4. 草書の実践

4.1 主要な練習方法

草書の習得には、継続的な練習が不可欠です。まず、草書の基本的なストロークを練習し、筆の動きに慣れることから始めます。この時、変化する筋道やストロークを意識しながら、数回の繰り返しによって身体に馴染ませることが大切です。書道学校や道場では、専門の指導者がいますので、彼らの指導を受けることで、より効率的に技術を習得できます。

また、書道家や作品を模写することも良い練習方法です。特に、王羲之や張旭などの有名な作品を通じて、彼らのテクニックを観察し、それを取り入れることで自身のスタイルを確立します。模写を通じて、ストロークの運びや筆遣いを学ぶことができ、草書の奥深さに気づくことができます。

4.2 作品作りのプロセス

草書の作品を作る際には、まず自分が表現したいテーマや感情を考えます。次に、それに適した言葉を選び、その言葉を草書で表現するにあたってのデザインを思案します。意味や感情をどう伝えるかが、草書作品の質を大きく左右します。このように、作品作りは単なる書くだけの作業ではなく、思考と創造力を要するプロセスです。

作品を描く際には、筆の動きや力加減に特に注意を払う必要があります。リズムを意識しながら、自分の感情を込めて書くことで、作品に命を吹き込むことができます。また、全体のバランスや空間の使い方を考えながら、草書ならではの美しさを追求します。作品が完成したら、何度も見直しを行い、必要に応じて修正を加えることで、より完成度の高いものに仕上げていきます。

4.3 現代における草書の応用

現代では、草書の技術は伝統的な書道の枠を超え、さまざまな分野に応用されています。独特の美しさと流動性を生かし、現代アートやデザインに取り入れられることが多いです。特に、日本の書道においては、草書の要素が混合された新しいスタイルが生まれており、国際的な書道フェスティバルでも紹介されています。

さらに、デジタルメディアでも草書が用いられることが増えてきています。文字をデジタル化しグラフィックデザインや広告に参加することで、より多くの人々が草書に親しむ機会が増えています。このように、草書はその永遠の美しさを保ちつつ、現代社会において生き続けているのです。

5. 草書の評価と影響

5.1 草書の美学

草書の美しさは、単なる視覚的な側面だけではなく、そこに込められた感情や意味にもあります。勢いあるストローク、流動的な曲線、一つ一つの文字が持つエネルギーは、見る者に特別な印象を与え、感動を呼び起こします。そのため、草書はアートとしても高く評価され、多くの展覧会に出品されてきました。

書道の美学は、単なる書き方や技術にとどまらず、書き手の心の内面や哲学をも映し出します。草書を通じて表現される感情や思考は、他の芸術形式と同様に強い影響を持ち、見る者がその美しさを感じることができるのです。このように、草書は自らの美学を持ちながら、文化的な価値を高め続けています。

5.2 他の芸術形式への影響

草書は、書道だけでなく、絵画や彫刻、現代アートなど多くの芸術形式に影響を与えています。特に、書の流動性は、現代アーティストが取り入れる技法として重宝され、さまざまなイベントや展示会でその価値が再認識されています。また、草書の形やスタイルは、ポスターや広告デザインにも取り入れられ、人々の目を引く要素として重要視されています。

さらに、草書は中国文化を代表する形として、国際的にも高く評価されています。多くの国々で開催される書道展では、草書をテーマにした作品が多数出品されており、それによって多くの人々が草書の魅力に触れる機会を持っています。草書は今や世界中で愛される文化的なシンボルとなりつつあるのです。

5.3 国際的な評価と受容

国際的な文脈において、草書はその独特なスタイルが高く評価されています。特に日本や韓国では、書道の技術を学ぶ中で草書が積極的に取り入れられており、両国の文化にも影響を与えています。国際的な書道イベントや展覧会では、草書作品が注目を集め、その独自性が評価されています。

また、草書を通じて国境を越えた文化交流が進んでおり、多くの書道家が互いの技術を学び合っています。草書は、言葉を超えた感情や思いを表現する手段として、国際的な評価を得る一因ともなっています。草書の美しさは、文化的背景を超えて共鳴する力を持っているのです。

終わりに

草書は、中国の書道における重要なスタイルであり、その美しさと独自性は、長い歴史を持っています。しかし、草書はただの伝統的なスタイルにとどまらず、常に進化し続け、現代社会においても多くの人々に影響を与えています。草書の技術や表現方法を学ぶことで、私たちは自身の内面を深く探求し、新たな視点を持つことができるでしょう。草書が、今後もさまざまな文化や芸術に影響を与え続けることを願っています。