書道は、中国文化の独特な表現形式であり、単なる文字を書くことを超えて、深い哲学的、芸術的意義を持っています。その中でも、書道の書風と個性は、ただ美しい字を書く技術ではなく、書を書く人の内面や思考、情感を表現する重要な要素として位置づけられています。この記事では、中国文化における書道の書風と個性について、歴史的な背景から、主要な書体、書風の特徴、個性の重要性、さらには書道と文化の関わりについて詳しく探求していきます。

1. 書道の歴史

1.1 古代中国の書道

古代中国において、書道は文字の表現だけでなく、思想や文化を伝える重要な手段でした。周朝(紀元前1046年-紀元前256年)から始まり、甲骨文字や金文と呼ばれる古代の文字が用いられました。これらの文字は、祭祀や占いなど、特定の目的のために作られたものであり、日常生活におけるコミュニケーション手段としての側面を持っていました。

次第に漢代(紀元前206年-紀元後220年)にかけて、書道の形式や様式が進化し、隷書という新しいスタイルが登場しました。この隷書は、筆の滑らかさと美しさが特徴で、政務文書などに広く使用されました。また、この時期には、書道に関する理論が成立し、専門的な書道家たちが現れ始め、書道が芸術としての地位を確立する基盤が築かれていきました。

1.2 書道の発展と変遷

魏晋南北朝時代(220年-589年)に入ると、書道はさらなる発展を遂げました。この時期、特に王羲之(Wang Xizhi)や王獻之(Wang Xianzhi)といった書道家が現れ、行書や草書と呼ばれる新たなスタイルが生まれました。これらのスタイルは、筆致の流れや速度感を重視し、文字に動きを与えるもので、見る者に強い印象を与えました。

唐代(618年-907年)においても、書道は引き続き重要視され、技巧と芸術的な表現が一体となった作品が数多く生まれました。この時期の代表的な書道家、例えば顔真卿(Yan Zhenqing)や柳公権(Liu Gongquan)などは、独自のスタイルを確立し、後の書道家たちに多大な影響を与えました。

1.3 近代及び現代の書道

さらに近代においては、書道は国家の象徴としての役割を果たすようになり、教育や文化交流の場で重要な位置を占めました。例えば、19世紀の清朝末期から20世紀初頭にかけて、近代中華民国の形成とともに、書道も新たな変革を迎えます。多くの書道家が西洋美術の影響を受けながら、独自のスタイルを追求しました。

現代においては、書道は伝統的な技法に根ざしつつも、新しい表現方法を探求する動きが見られます。例えば、インスタレーションアートやデジタルアートとの融合を試みる作品もあり、書道の枠を超えた新たな表現が可能となっています。こうした進展は、国際的にも注目され、書道はますます多様な形で人々に親しまれるようになっています。

2. 書道の主要な書体

2.1 隷書

隷書は、主に漢代に発展した書体で、平易で読みやすい文字として広く用いられました。この書体は、癖のない筆致が特徴で、官吏や役人の公式文書、記録などに多く見られます。隷書は、筆を横に引く動作が多く、文字の横幅が広がる傾向があります。そのため、視覚的に安定感があり、読み手に安心感を与えます。

隷書の代表的な書家には、張芝(Zhang Zhi)や何蕃(He Fan)がいます。彼らの作品は、洗練された隷書の美しさを理解するために非常に重要です。特に、張芝の作品は、隷書の発展を示す素晴らしい例であり、その技法は後の時代の書道家にも大きな影響を与えました。

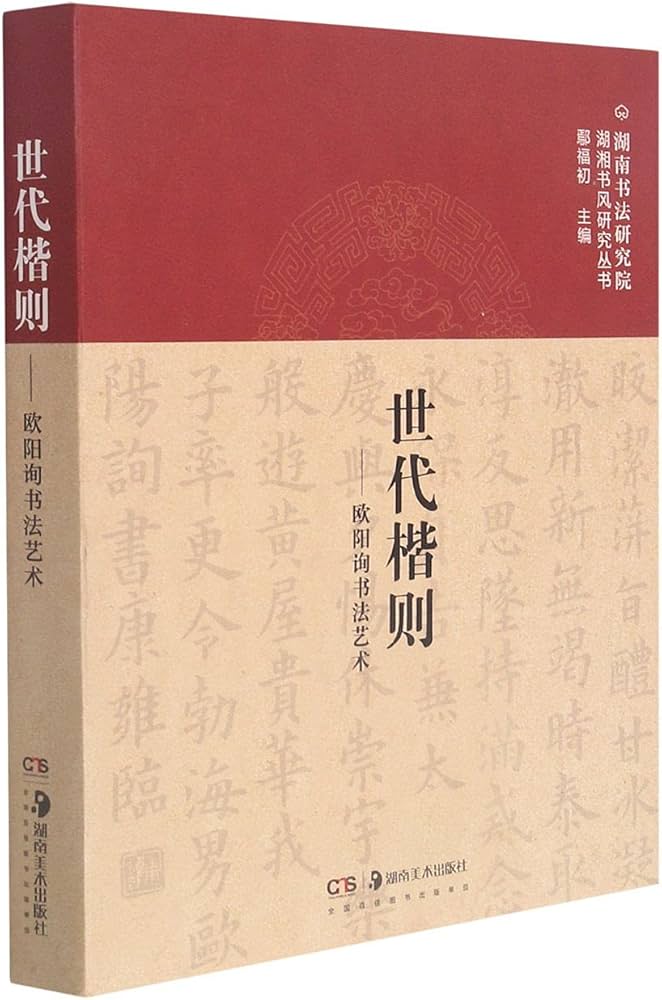

2.2 楷書

楷書は、隷書から発展した字体であり、現代の漢字の基本的な形となっています。正式な文書や教科書、看板などに非常に多く使用されるこの書体は、明確な筆順と安定した形状が特徴です。楷書の発展は、字体の読みやすさと書きやすさを重視した結果として生まれました。

楷書の代表的な書家には、顔真卿や柳公権がいます。彼らの技法や作品は、楷書の理想形を示しており、今日に至るまで多くの書道家に模範とされています。特に、顔真卿の楷書は、力度と生成的なリズムが魅力的で、書道愛好者に愛されています。

2.3 行書

行書は、楷書よりも柔らかさや動きが加わった書体で、日常的な書き物や手紙に多く用いられています。この書体は、筆の運びがスムーズで、文字の連続性が感じられるため、表現力豊かで見栄えが良いという特徴があります。行書は、個性を出しやすいスタイルでもあり、多くの書道家がこの書体を用いて自己表現をしています。

行書の代表的人物としては、王羲之が挙げられます。彼の「蘭亭序」は、中国文学の最高傑作とされ、その行書は流れるような美しさが多くの人々を魅了しています。現代の書道家にとっても、行書は自らの個性を表現するための重要な手段とされています。

2.4 草書

草書は、書道における最も自由で抽象的な書体です。草書は、筆を一度の動きでスムーズにまとめて書くため、技術的には挑戦的ですが一方で、非常に表現力豊かなスタイルでもあります。この書体は、文字が繋がったり、省略されたりすることで、見る人に解釈を促す魅力があります。

草書の代表的な書道家には、鐘繇(Zhong Yao)や王羲之がいます。特に、鐘繇の草書は、その大胆で自由な筆使いが評価されており、後の草書家たちに影響を与えました。現代においても、草書は独創的なアート作品やインスタレーションでの表現方法として取り入れられています。

2.5 正書

正書は、比較的現代的な表現形式で、中国書道の中でも特にフォーマルなスタイルに位置づけられています。正書は、特定の約束や規範に従った書き方を強調し、清潔で精緻な印象を与えます。ビジネス文書や公式の文書に最適な書体と言えるでしょう。

正書に関しては、近代の書道家たちが多くの技法を展開しており、新しい表現を模索しています。特に、現代の書道教育においては、正書を基本として多くの若い書道家が育成されています。

3. 書道の書風

3.1 伝統的な書風

伝統的な書道の書風は、古代から受け継がれる技法や様式が基盤となっています。例えば、唐・宋代の書道家たちの作品は、古典的な美にあふれ、筆使いやバランス、配色などにおいて高度な技巧が求められました。これらの伝統的な書風は、一種の模範として後の書道家たちによって引用されています。

この書風は、単に文字を書くのではなく、書道を通じて自分の内面の美を表現しようとする試みが顕著です。言い換えれば、書道は文字によるコミュニケーションの手段であると同時に、自己表現の場でもあるのです。多くの書道家が、伝統的なスタイルを踏襲しながら、独自の精神を込めた作品を生み出しています。

3.2 現代の書風

現代の書風は、グローバリゼーションや文化交流の影響を受け、多様性が際立っています。書道が国際的なアートとしての注目を集める中、多くの書道家が西洋の絵画やデザインと融合する試みをしています。これにより、従来の枠を超えた新しい表現が可能となり、書道の形態や視覚的なインパクトが変化しています。

たとえば、インスタレーションアートの一環として書道が利用されることも増えています。このように、現代書道は、従来の枠組みを打破し、観客との対話を生む新たな表現方法へと進化しています。

3.3 各書風の特色

各書風の特色は、使用する技法や道具、そしてそれに込められた感情や理念に大きく影響を受けています。例えば、隷書の滑らかな線は安定感を持ちながらも緊張感を生み出し、楷書の直線的で洗練された形は、公式性や安心感を表現します。一方で、行書や草書は流動的な表現を追求し、筆使いの自由さによって個性が強調されます。

現代の書風においては、よりカジュアルで自由な表現方法が増え、文字の形や意味を再解釈するような試みが行われています。特に、デジタル技術の進化により、書道の表現相が広がり、さまざまなメディアでの作品制作が可能となっています。

4. 書道における個性の重要性

4.1 学派と流派の違い

書道には、多くの学派や流派が存在し、それぞれの流派に応じた技術や理念が受け継がれています。たとえば、北派の書道は力強さや厳格さを重視し、南派は柔らかさや美しさに焦点を当てていることが一般的です。これらの流派の差異は、書道家の個性を存分に引き出す要素となっています。

また、各流派の中でも、さまざまな師匠と弟子の関係が築かれており、個々の技術や表現方法に影響を与えています。書道家がその流派のスタイルを学ぶことにより、自身の技術を磨き、流派の特色を取り入れることで個性が形成されるのです。

4.2 作者の個性の表現

書道において、作者の個性を表現することは非常に重要です。書道は単に文字を書く技術ではなく、感情や思想、哲学が反映される個人の内面的な表現であるからです。作品を通じて、書道家は自己の考えや感情を具現化し、視覚的に伝えることが求められます。

書道家独自のスタイルや選択した書体、筆圧、ペースこれらはすべて、作家の個性を形成する要素となります。例えば、自身の経験や感情を基に書いた一枚の作品は、他の作品とは明らかに異なる印象を持ち、見る者に強いメッセージを伝えることができます。

4.3 個性を磨く方法

書道における個性を磨く方法は、実践的な技術習得に限らず、自己分析や自己表現の方法にも広がります。まず、基礎的な技術を習得した後、書道家は自分の内面に目を向け、自分自身の感情や哲学を反映させるためにエクササイズを行うことが重要です。日常的に思いをメモ書きしたり、作品に込めたい理念を考えたりすることが、個性を育む助けになります。

また、他の書道家やアーティストとの交流も有意義です。様々なスタイルや視点に触れることによって、自らの表現方法に刺激を与え、新たなアイディアや技術を取り入れることができます。このプロセスは、書道家にとって成長や進化の機会となり、個性を強化する大きな要素です。

5. 書道と文化

5.1 書道と中国の哲学

書道は、中国文化の中で哲学と密接に関わっています。特に儒教、道教、そして仏教の影響は顕著であり、それぞれの哲学が書道における表現方法や技法に大きな影響を与えています。儒教は、道徳や倫理観を重視するため、書道においても清らかさや品格が求められます。

道教の影響は、自然との調和や無為自然の考え方に現れ、流れるような筆使いや自由な表現を生み出します。また、仏教的な精神は、書道を通じて精神的な訓練と自己の深化を促す役割を果たします。これにより、書道は単なる文字や線の集合体ではなく、深い内面的な意味を持つ作品となります。

5.2 書道と芸術の関係

書道は、一般的な芸術と違って、その書く行為自体が観客との対話やメッセージの伝達を重視します。書道の美しさは、その技術や技巧や表現方法の深さに大きく依存しており、観る者に対して強く訴えかけます。書道の作品は、色やオブジェクトではなく、「文字」という形において独特な美を生み出します。

さらに、書道は他の芸術形態、例えば絵画や彫刻、音楽などとも結びついており、相互に影響を及ぼしながら新しい表現方法を生み出しています。特に、書道と絵画の共演は、多くの作品に見られ、視覚的的に互いを引き立たせる効果があります。

5.3 書道が持つ社会的役割

書道は、中国社会において単なる文化的活動にとどまらず、個人や社会全体に対して多くの意味を持っています。教育やコミュニケーションの手段として、書道は子どもたちへの教養の一環として教えられ、社会の中での文化的価値を育んでいます。また、書道の実践は、精神的な価値や自己表現の場としても機能します。

さらに、書道は国際交流の重要な役割も果たします。国境を越えて書道の技術や理念が広まり、多くの異文化間での相互理解の手段となることが期待されています。こうした視点からも、書道は新たな社会的役割を持ちながら、その存在意義を深めていると言えるでしょう。

終わりに

書道の書風と個性は、中国文化の深い理解を促進し、個々の書道家が自己を表現する重要な要素となっています。歴史的な背景から始まり、各種の書体や書風、そして個性に至るまで、多くの側面から書道を考察することができました。今後、書道はさらに多様性を持ち、新しい表現方法を模索しながら時代と共に進化していくことでしょう。書道は単に古典的な技術に留まらず、未来に向けてもその意義は大変重要であると言えます。