書道と詩は、中国文化の中で密接に関連しており、これらを組み合わせることで生まれる作品は、視覚的な美しさだけでなく、深い意味や感情をも表現します。本稿では、書道作品における詩の選定と配置に焦点を当て、書道と詩の関係から始まり、詩の役割、選定基準、配置技術、そして現代における書道と詩の展開について詳しく解説します。

1. 書道と詩の関係

1.1 書道の歴史的背景

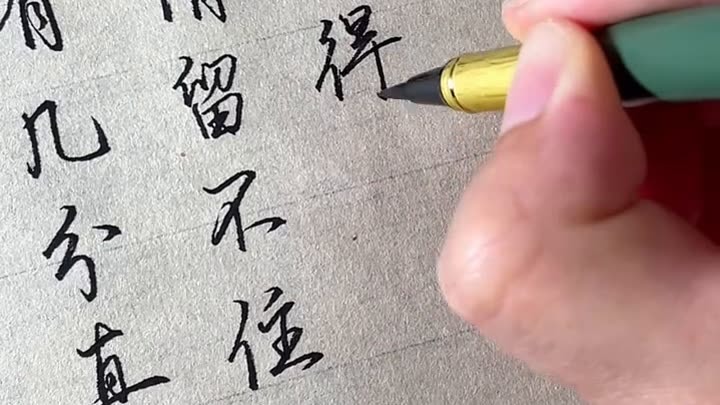

書道は、中国の伝統的な芸術形式の一つであり、その歴史は数千年にわたります。漢代にはすでに書道が確立され、様々なスタイルが発展してきました。特に、草書、行書、楷書といった異なるスタイルは、書道の美学を豊かにしています。この時期から、書道家は自身の感情や思想を表現する手段として、詩を取り入れるようになりました。唐代や宋代には、詩と書道の融合が一層進み、両者が互いに影響を与え合う時代を迎えました。

詩の内容やメッセージが、書道の美しさを引き立てることができるという信念が確立されました。書道作品に詩を加えることで、作品の意味が深まるだけでなく、観賞者により多くの感情や思考を引き起こすことができます。このような背景の中で、書道と詩は次第に一体となり、まさに金子みすゞの詩のように「大きな声ではなく、小さな声で語る」感情を大切にしてきました。

1.2 詩の重要性

詩は、言葉を使って感情や情景を表現する文学の一形態であり、書道作品においてはその重要性が特に際立っています。詩の言葉は、書道作品の中心的なテーマやメッセージを定義する役割を果たします。例えば、王羲之の「蘭亭序」に見られるように、詩は単なる言葉の集まりではなく、作者の内面世界を反映するものになります。書道家は詩を通じて、自身の感情や景観を表現し、それを美しい文字で描き出すことが求められます。

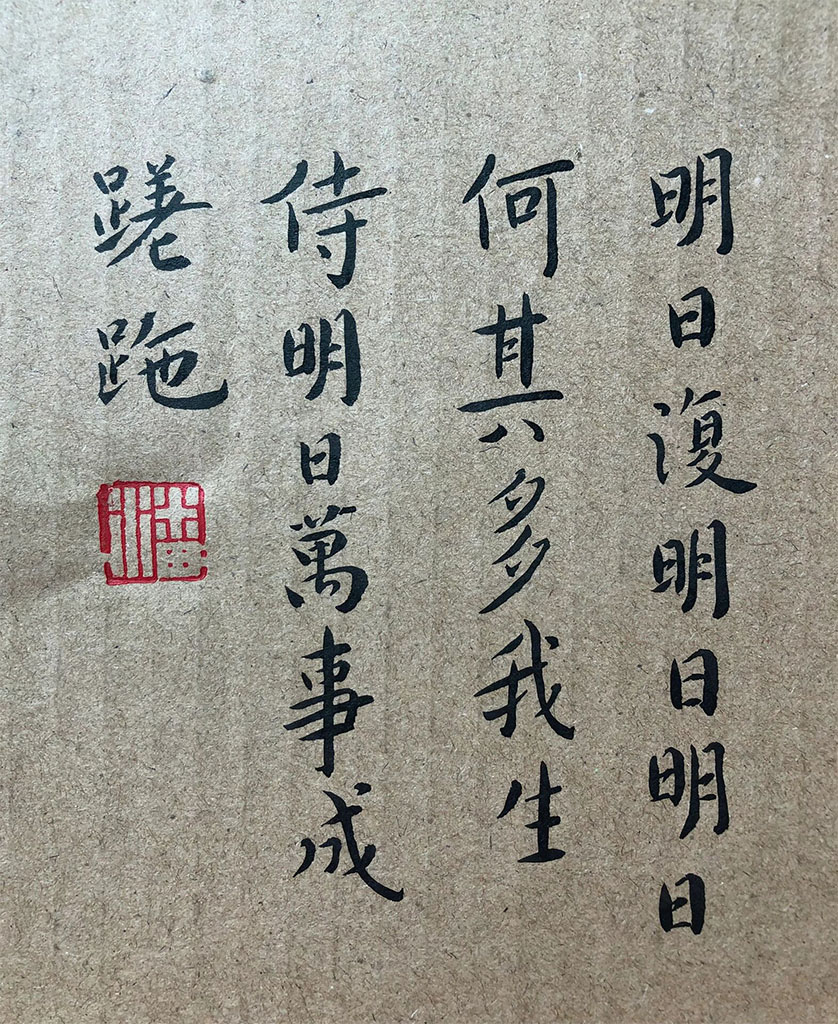

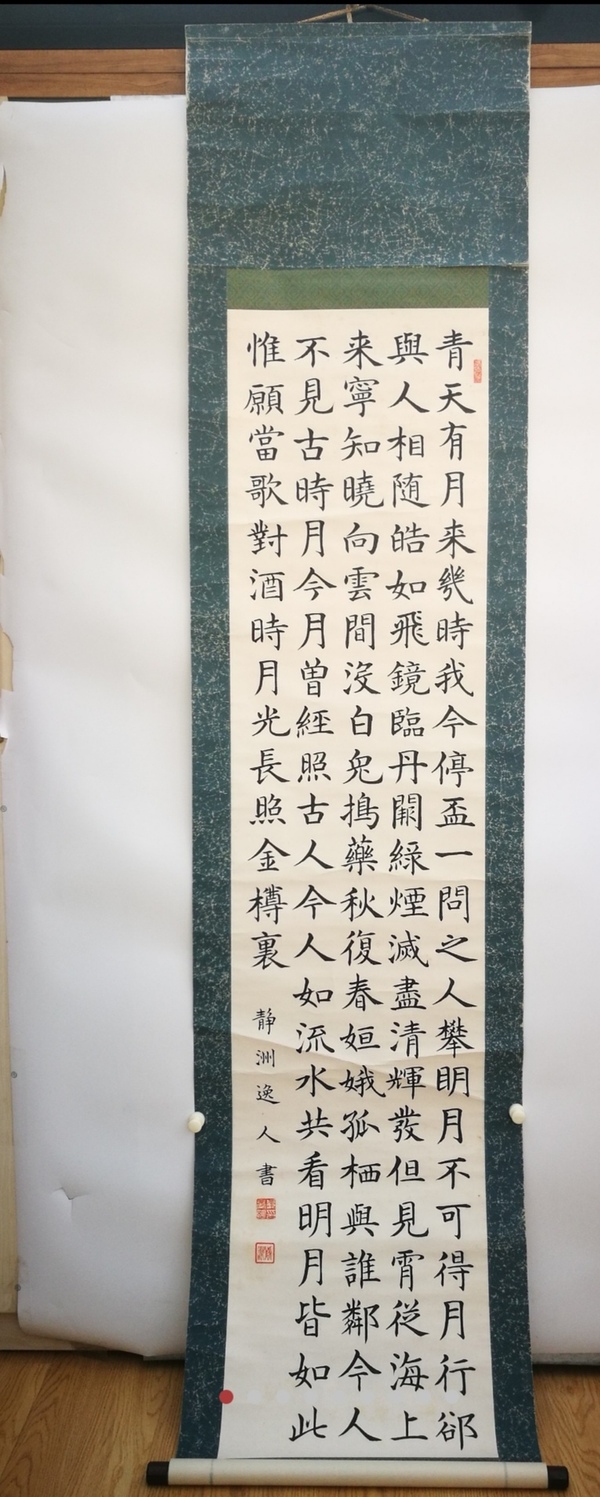

また、詩は書道作品にリズムや音楽性をもたらします。文字の流れや配置によって、詩的な響きが生まれ、観る者に強い印象を与えます。たとえば、李白の詩を用いた書道作品では、詩のリズムが字形に表れ、まるで詩が語りかけてくるかのような効果が生まれます。このような視覚的要素と音的要素が結びつくことで、書道作品はより一層魅力的なものになります。

1.3 書道と詩の相互作用

書道と詩の関係は単なる相補的なものに留まらず、両者は互いに影響を与え合う存在です。一方では、書道が詩に形を与えることで、視覚的な美しさを引き出します。もう一方では、詩が書道に新たな意味や情感を付加することで、作品全体の深みを増します。これは、書道家にとって重要な要素であり、選ぶ詩の内容や情感により、作品の印象が大きく変わることを意味します。

たとえば、同じ書道スタイルを用いた作品であっても、異なる詩を用いることで、まったく異なる情感やテーマを表現することができます。これは、書道家が詩を選び、どのように配置するかによって、作品の意義がどう変化するかを示すものです。このように、書道と詩は互いの特性を引き立て合い、観賞者に深い体験を提供します。

2. 書道作品における詩の役割

2.1 視覚的要素と詩的要素の融合

書道作品に詩を組み合わせることは、視覚的な要素と詩的な要素を融合させるプロセスです。書で表現される文字が、言葉としての意味だけでなく、形としての美しさも持つため、この融合は非常に重要です。例えば、草書の流れるような線は、詩のリズムと調和し、観賞者に動的な印象を与えます。これにより視覚的な刺激と共に、詩的な感情が伝わるのです。

また、詩の選定においては書体との相性も考慮されるべきです。たとえば、力強いメッセージを持つ詩には、楷書のような明瞭な書体が適していることがあります。一方で、柔らかい情感を伝えたい場合は、行書や草書がより適切かもしれません。このように、書道と詩は互いに補完し合い、作品全体の理解を深める要素となります。

2.2 情緒の表現

詩は感情を伝えるための重要な手段であり、書道作品においてもその役割は不可欠です。書道家は、選んだ詩を通じて自身の情緒を表現し、それを美しい文字によって視覚化します。例えば、厳しい冬の情景を描いた詩に対して、冷たい青色のインクを用いた作品を作ることで、詩の情感が一層引き立ちます。このように、書道と詩は共同で感情を表現する強力な手段となります。

さらに、詩のテーマはしばしば自然や人生、愛、孤独などの普遍的な題材に根ざしており、書道作品においてもこれらのテーマが反映されます。観賞者は、詩と視覚的な表現を通じて深く共鳴し、個々の感情や体験と重ね合わせることができます。これによって、書道作品は観賞者にとってより明確なメッセージを持つものになります。

2.3 作品のテーマ性

書道作品における詩の選定は、作品全体のテーマ性を強化するために重要です。選ばれた詩の内容が、作品の表現したいテーマと一致することで、作品の深みが増します。例えば、同じ景色を描く場合でも、異なる詩を使うことで、その情感やメッセージが大きく異なります。愛の詩を用いると、作品は温かさや人間関係を強調し、一方で、孤独をテーマにした詩を選ぶと、寂しさや内面的な探求が強調されます。

このように、書道と詩の関係は、作品のテーマを明確にするために欠かせない要素となります。観賞者が詩を通じて作品の意図を理解できるように、その選定は非常に重要です。書道作品は単なる視覚的な表現ではなく、テーマを深めるための言語的なニュアンスを持つものとなります。

3. 詩の選定基準

3.1 詩の内容と感情

書道作品に使用する詩の選定において、最も重要な基準はその内容と感情です。詩が伝えようとするメッセージや、その背景にある感情が、作品のテーマや雰囲気を大きく左右します。例えば、春の訪れをテーマとした詩には、明るく軽快な言葉が多く用いられ、これを基にした書道作品では、明るい墨色や華やかな字形が選ばれることが一般的です。このように、詩の内容が書道作品に対して重要な影響を与えることは間違いありません。

反対に、抑えた感情や悲しみを表現する詩を選んだ場合、その作品は暗いトーンや重みのある書き方が求められます。こうした選択が作品全体に統一感をもたらし、観賞者に強いメッセージを伝えることができます。このような感情の響きが、書道作品にどれほど大きな影響を与えるかは、文筆による表現と同様に書道でも同じです。

3.2 詩の形式と技法

詩を選ぶ際は、その形式や技法も考慮される必要があります。たとえば、五言詩や七言詩といった定型詩は、そのリズムや言葉の選び方に特徴があります。これらの詩は、決まった形式に従って構築されるため、書道作品においてもその書き方に影響を与えます。特に、形式的な美しさを目指す場合は、詩のリズム感や音の響きを大切にすることが求められます。

技法においても、押韻や対句などの要素が重要です。例えば、対句を用いた詩は、文字の配置や大きさを調整する際に特に効果を発揮します。観賞者は、詩のリズムに合わせて書道作品の構成を楽しむことができ、より深い経験を得ることができます。したがって、詩の形式や技法を知り、それに応じた書道スタイルを選定することは、作品の完成度を高める上で不可欠です。

3.3 書のスタイルとの調和

詩の選定において、書道のスタイルとの調和も重要な要素です。例えば、遺詩の静謐さや儚さを表現するためには、草書や行書が適していることがあります。これに対して、厳格な内容の詩には楷書を用いるべきかもしれません。このように、詩のトーンや雰囲気によって、書道のスタイルが選ばれることがしばしばあります。

また、書道家の技量や個性も考慮されるべきです。特定のスタイルが得意な書道家が、そのスタイルに合った詩を選ぶことで、より一層の表現力を発揮することが可能です。書道と詩が一体となった作品は、ただのアートではなく、深いメッセージを持った表現として観る者の心に残ります。したがって、書道作品においては、詩とスタイルの調和を大事にすることが、その成功の鍵となるでしょう。

4. 詩の配置技術

4.1 空間の使い方

書道作品において、詩の配置は同様に重要な要素であり、空間の使い方が作品の完成度に大きな影響を与えます。詩が作品の中でどのように配置されるかは、視覚的なバランスを決定づける重要な要因です。例えば、詩の先頭に画風を添えることで、今の美しさが引き立つことがあります。このように、空間の使い方は、視覚的な印象や作品の意図を効果的に伝えるのに必要不可欠です。

また、空間の用い方によって、観賞者の目の流れも変わります。適切な余白や空間を設けることで、詩の重要性を引き立てたり、情感を表現したりすることが可能です。詩が適切な場所に配置されていると、観賞者はそれに目を引きつけられ、作品の深みに気づくことができるようになります。このような工夫は、視覚芸術としての書道の世界において非常に重要な役割を果たします。

4.2 バランスと対称性

詩の配置において、バランスと対称性も大切な要素です。作品における文字の配置が均衡を保っていることで、目には心地よい印象を与えます。特に、漢字や字形の異なる大きさや流れを考慮に入れながら配置することが求められます。一方向に偏った配置は、視覚的に不快な印象をもたらす可能性があるため、注意が必要です。

また、対称性は視覚的な安定感を生むための重要な鍵です。特に書道作品では、左右のバランスを考慮した配置が美しさを引き立てます。詩の言葉が持つ意味や感情を考慮しながら、左右対称に配置することで、より一層の美しさを引き出すことが可能です。このように、バランスと対称性の要素は、書道作品をより魅力的にするために欠かせない要素です。

4.3 文字の大きさと配置位置

詩の各文字の大きさや配置位置も、書道において重要なポイントです。特に大きな文字の使用は作品全体の印象を大きく左右します。たとえば、詩の中で重要なキーワードを大きく書くことによって、そのメッセージを強調することが可能です。このような方法は、詩の構造に立脚しつつ、観賞者へ直感的に訴える効果をもたらします。

さらに、配置位置も考慮する必要があります。一般的には、詩の冒頭部や体の中心に配置すると、視覚的に注目を集めやすくなります。しかし、あえてその配置を崩すことで、意図的に観賞者の注意を引くこともできます。このような配置の工夫によって、書道作品は観る者との対話を生むことができ、より個性的で印象的なものとなります。

5. 現代における書道と詩の展開

5.1 新たなアプローチ

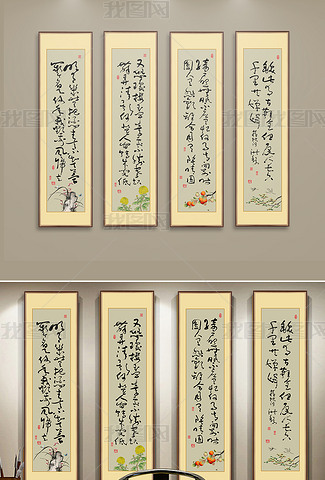

現代の書道の世界では、伝統を尊重しつつも新たなアプローチが模索されています。特に、若い書道家たちが新しいスタイルや技法を取り入れ、自由な表現を追求する傾向が強まっています。これにより、従来の書道作品とは異なる視点から書道と詩の関係を再考する動きが見られます。コラージュやミクストメディアの技法を用いることで、書道作品は新しい次元へと進化しており、伝統とは異なる形での詩との結びつきも注目を集めています。

新たなアプローチの一例として、詩の選定においても特異な手法が採用されています。攻撃的なテーマや現代的な言葉を使った詩が増え、これに基づいた作品が生まれています。視覚芸術としての書道は、現代の社会や状況を表現するための手段としても用いられ、新しい価値観が反映されています。

5.2 デジタル書道の影響

デジタル技術の発展に伴い、書道も新しい挑戦に直面しています。デジタル書道では、コンピュータを使用してデザインやレイアウトを行うことができ、従来の手書きとは異なる印象を与えます。これにより、紙媒体にとどまらず、オンラインでの詩と書道の表現方法が拡大し、多くの人々にアクセス可能となる時代が訪れました。

デジタル書道のもう一つの利点は、作品の再現性や共有の容易さです。SNSやウェブサイトを通じて、作品が広く共有されることで、国境を超えた交流が促進されています。詩を含む書道作品が国際的に評価されることも多く、さまざまな文化や背景を持つ人たちとの新しい対話が生まれる機会が増加しています。

5.3 国際的な交流と理解

現代における書道と詩の関係は、国際的な交流を通じてますます広がりを見せています。さまざまな国や文化と交流を持つことで、書道や詩に対する理解が深まり、多様な表現が生まれています。国際的なアートフェスティバルやワークショップでは、書道と詩が共存する作品が展示され、その意義を共有する場となっています。

特に、書道を学ぶ国際的な場や学校では、中国語や詩の背景を学ぶ機会が増え、書道と詩のさらなる相互作用が生まれています。また、国際的なアーティスト同士のコラボレーションが進むことで、新しいスタイルやアイデアが生まれ、作品は多様な文化や視点を反映するものとなっています。このように、書道や詩が持つ伝統的な価値が、異なる文化の中で新たな命を吹き込まれています。

終わりに

書道と詩の関係は、古代から現代にかけて多くの芸術家たちによって探求されてきました。詩の選定や配置の技術を理解することで、作品はただのビジュアルアートではなく、深い意味を持つ表現に生まれ変わります。現代の技術や国際的な交流を通じて、書道は新しい可能性を見出し続けています。今後も書道と詩が共に成長し、私たちの文化や感情を豊かにする作品が生まれることを期待しています。これはまさに、書道と詩の美しい融合が生み出す芸術の力なのです。