書道は中国文化の重要な一部であり、その美しさと深い歴史が、世界中で多くの人々に親しまれています。書道の技術や理念は、中国の伝統的な価値観を反映していると同時に、現代社会でも新しい形で進化し続けています。本記事では、書道の国際的な普及について詳しく探求し、その中で特に注目すべき著名な書道家や彼らの作品についても考察します。書道の基礎知識から始まり、国際的な普及の現状、著名な書道家の紹介、作品とその評価、そして書道の未来展望について広範に触れていきます。

1. 書道の基礎知識

1.1 書道の歴史

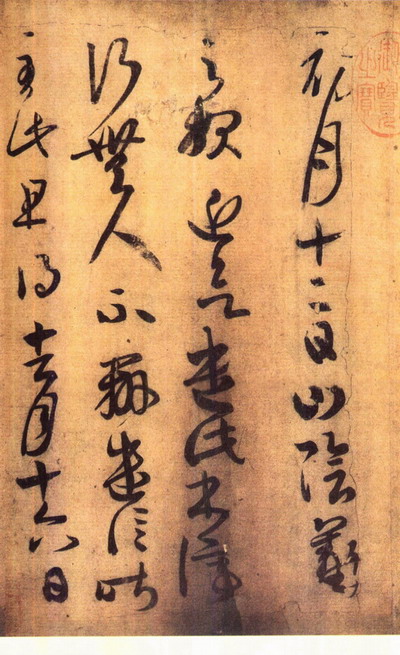

書道の歴史は数千年に及び、古代中国の甲骨文字から始まりました。最初の文献に見られる書道は紀元前の殷の時代に遡ります。この時期、文字は主に宗教的な儀式や占いに使用されており、刻まれた文字は神聖な意味を持っていました。次第に隷書や楷書へと進化し、漢字の形が美しさを追求するようになりました。特に、隋唐時代(581-906年)には、書道が文化の重要な表現手段として発展し、多くの書道家が誕生しました。

さらに、宋や元の時代には、書道が商業や教育の場でも広まりました。この頃、官僚の間で書道の技術が重視され、書道の格式や流派が確立されていきました。特に、王羲之や張旭といった歴史的な書道家たちは、その作品が今なお多くの人に愛されています。彼らの流派は今日の書道学習にも影響を与えており、伝統と革新の双方が融合しています。

近代に入ると、書道は単なる技術に留まらず、芸術としての価値も認められるようになりました。日本や韓国などのアジアの国々でも書道が広まり、各国の文化と融合する中で新しいスタイルが生まれました。このように、書道の歴史は各時代ごとに変容しながらも、常に人々の心に深い影響を与え続けてきたのです。

1.2 書道の技法

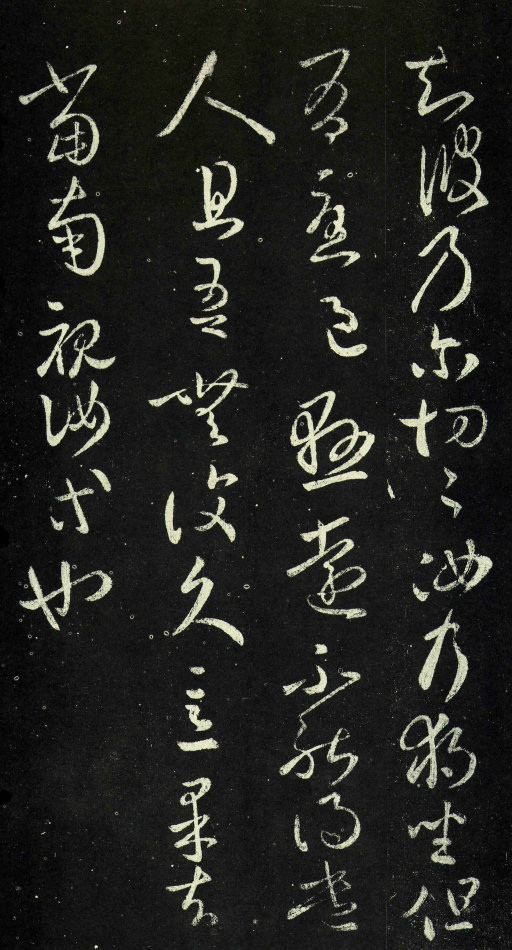

書道の技法は多岐にわたり、基本的な筆遣いから始まるさまざまなスタイルがあります。書道の基本的な筆遣いには、筆を持つ角度や力の入れ具合が含まれ、これによって文字の形が大きく変わります。例えば、楷書は明瞭さを重視し、各文字が識別しやすいように書かれますが、行書や草書になると、より自由な表現が可能となります。これにより、書道家の個性が色濃く反映されます。

また、書道には多くの流派が存在します。たとえば、王羲之が代表する「王氏書道」、あるいは顔真卿が創始した「顔氏書道」は、その技法や理念において顕著な違いがあります。王羲之は筆使いのしなやかさとリズム感が特徴である一方、顔真卿は力強さと安定感を求めた書風を持っています。これらのスタイルは、書道における表現の幅を広げる要因となっているのです。

書道の技法を習得するためには、まず基本の動作から始め、徐々に難易度を上げていく必要があります。たとえば、点画を練習することで、筆使いの感覚を掴み、正確な文字を書くことができるようになります。また、経験を積むことで、書道についての理解が深まり、より創造的な作品が生まれるようになります。書道は一朝一夕には習得できない技術であり、長い道のりが求められますが、その分、学ぶ喜びも大きいが特徴です。

1.3 書道の道具

書道の道具は、書道の技術を支える重要な要素です。基本的な道具には、筆、墨、硯、紙が含まれます。それぞれの道具が持つ特性や役割を理解することが、良い作品を作るための第一歩となります。特に筆は、一つ一つ手作りされており、毛の種類や硬さ、長さによって書き心地が異なります。たとえば、狼毛や馬毛を使った筆は、しっかりした線を引くことができるため、楷書の練習に適しています。

墨は書道において生命線とも言える存在です。墨を石の上で擦ることで、濃淡のあるインクを作り出します。この擦り方や水の加え具合によって、墨の質感が変化し、最終的な作品の印象に大きく影響します。また、書道で使用する紙にも多くの種類があります。和紙のように繊細なものから、厚手の紙まで多岐にわたりますが、作品に応じて適した紙を選ぶことが成功の鍵です。

近年では、デジタル書道が人気を集めています。タブレットやスマートフォンを使った書道アプリが登場し、手軽に書道を楽しむ人が増えています。これにより、従来の道具を使った書道とは異なる新しい表現方法が生まれていることも注目されています。しかし、書道の伝統的な道具やテクニックが持つ重みや深さを忘れてはいけません。デジタル時代においても、これらの道具が持つ魅力を理解し続けることが重要です。

2. 書道の国際的な普及

2.1 書道の世界的な展覧会

書道は、国際的な展覧会を通じて広く知られるようになっています。たとえば、毎年開催される「書道国際展」は、世界中から優れた書道作品が集まる場として知られています。この展示会では、古典的な書道作品から現代的なスタイルまで、多様な作品が紹介され、書道の技術と芸術性を一般に広めています。参加者には、世界的に有名な書道家や新進気鋭の若手書道家がいるため、交流の場としても重要です。

また、国際展の一環として、講演会やワークショップも開催され、参加者は直接プロから学ぶ貴重な機会を得ることができます。これにより、書道に対する理解が深まり、書道家たちは国際的な評価を受ける手段となっています。特に、欧米諸国では書道が芸術形式として受け入れられ、書道の魅力を伝える役割を果たしています。

国際的な展覧会はまた、各国の文化との対話の場でもあります。書道家たちは、異なる背景を持つアーティストと交流し、互いの技術や理念を学び合うことで、書道の可能性を広げています。このような活動は、書道の国際的な普及を助け、さらなる発展を促進する重要な要素となっています。

2.2 海外での書道教室の増加

書道の普及とともに、海外では書道教室の数も急速に増加しています。特にアメリカやヨーロッパでは、書道が芸術教育の一環として取り入れられ、多くの人々が興味を持つようになっています。これに伴い、専門的な書道教室や講座が開設され、初心者から上級者までが参加しています。

例えば、ニューヨークやロンドンの文化センターでは定期的に書道ワークショップが開催され、多くの参加者が集まっています。これらの教室では、書道の基本的な技法に加え、独自のスタイルを模索することが推奨されており、参加者が自己表現を追求できる場となっています。また、アーティストたちは、書道の技術を使った新しいアートプロジェクトを立ち上げ、その過程で書道の魅力を更に広めています。

さらに、書道教室の開設者たちは、書道を通じて心を落ち着ける「マインドフルネス」との関連性を強調することが多くなっています。筆を持って文字を書くことは、集中力を高めたり、ストレスを軽減したりする効果があるとされています。このような観点から、書道が心身の健康に寄与する可能性を強調し、新たな参加者を引き寄せています。

2.3 書道のデジタル化とSNSの影響

近年、書道がデジタル化されることで新たな表現方法と学びの場が広がっています。デジタル技術を利用した書道アプリが登場し、ユーザーはスマートフォンやタブレットで手軽に書道を楽しむことができるようになりました。これにより、従来の書道の枠を超えたさまざまなスタイルや技術が生まれるようになっています。

また、SNSの普及は書道の国際的な人気を助けています。インスタグラムやツイッターでは、多くの書道家が自らの作品をシェアし、フォロワーと交流することで、全国的にも国際的にも知名度が高まっています。書道に関するハッシュタグを通じて、他のアーティストや愛好家とつながることができるため、エクスチェンジが促進され、さらなる創造性を刺激しています。

デジタル化は書道教育においても新たな道を切り開いています。オンラインクラスが増え、遠隔地に住んでいる人々でも講師から学ぶことができるようになりました。このように、書道がデジタル技術と結びつくことで、より多くの人々にその魅力を伝えることが可能になり、書道全体の普及に貢献しています。

3. 著名な書道家の紹介

3.1 伝説的な書道家

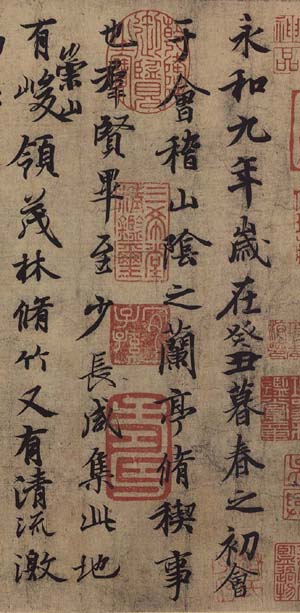

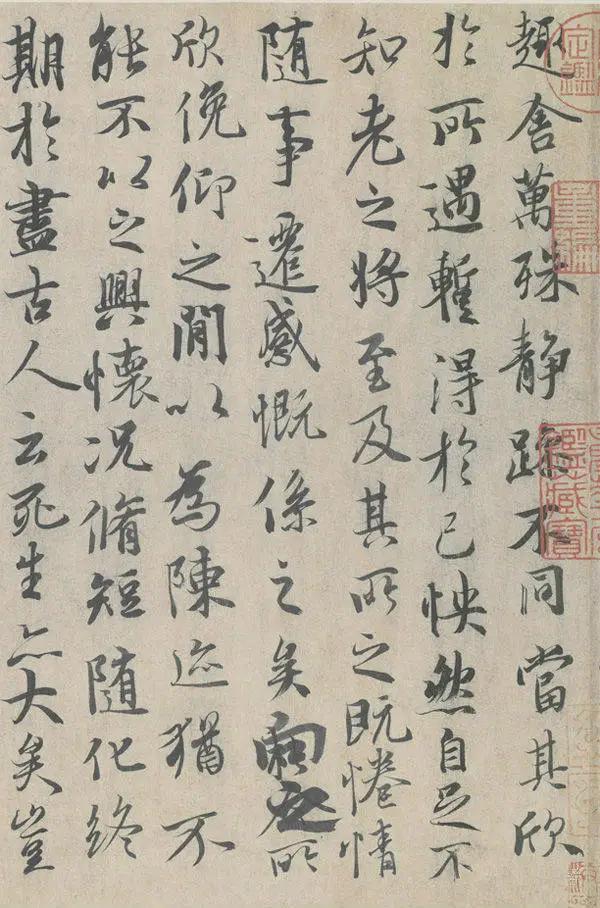

書道の世界には、数多くの伝説的な書道家が存在します。その中でも、王羲之は特に広く知られた存在です。彼は「書聖」と呼ばれ、特に「ランニング行書」の技術を確立したことで有名です。王羲之の作品「蘭亭序」は、中国文化の宝とも言える書道の傑作であり、その美しさと構成の緻密さは今なお多くの人々に影響を与えています。

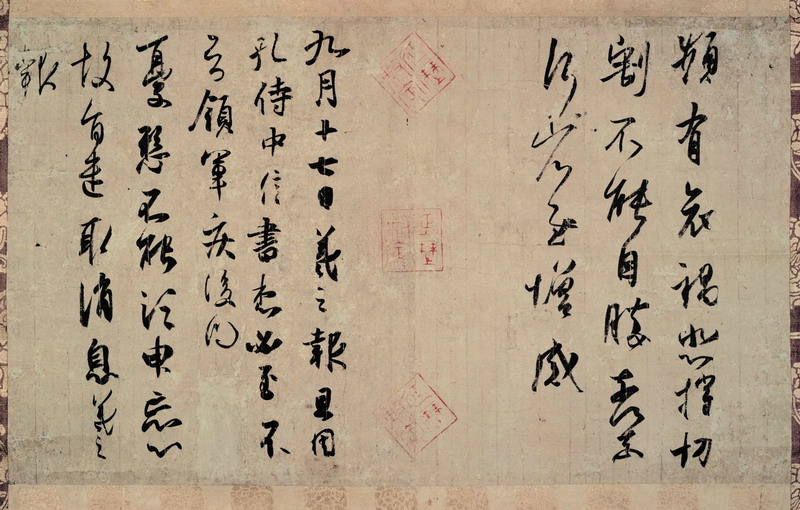

また、顔真卿も歴史的な書道家として名を馳せています。彼の書風は力強さと均整が取れた美しさを特徴としており、その作品には人々を惹きつける独自の魅力があります。顔真卿の代表作である「多宝塔碑」は、書道の技術だけでなく、歴史的背景をも感じさせる重要な作品です。彼の書道の影響は、後世の書道家たちにも多大な影響を与えており、古典的な技術を重んじる姿勢が備わっています。

さらに、米国や日本などの国際的な書道家たちも、現代の書道界において重要な役割を果たしています。これらの書道家たちは日本の和風書法や独自のスタイルを取り入れ、独自の表現方法を開発しています。また、各国で書道を学ぶ学生たちに技術を教えながら、伝統的な書道と現代アートの融合を試みています。

3.2 現代の著名書道家

現代の著名書道家においても、さまざまな個性的なスタイルが存在します。例えば、中国出身の范曾(ファンツェン)は、現代的な要素を取り入れつつ、伝統的な書道スタイルを保持することで知られています。彼の作品は、現代的な感覚を持ちながらも、古典的な美しさを失わない独特のバランス感覚が魅力です。范曾は、書道だけでなく絵画や詩にも精通しており、多才なアーティストとしても知られています。

日本の書道界でも、酒井小織(サカイオリ)などの現代書道家が注目されています。彼女は新しいスタイルの書道作品を生み出し、従来の枠を超えた表現を取得しています。特に、書道と音楽のコラボレーションを取り入れたパフォーマンスは、多くの観客に新しい体験を提供しています。このように、現代書道家たちは、伝統を尊重しながらも、革新を追求する態度が求められています。

さらに、アメリカの著名な書道家であるKeith D. H. C. Kwan氏は、アジア諸国との文化交流を深める活動を行っています。彼は書道のワークショップを通じて、現地の人々に直接教えることで、書道の普及に貢献しています。このように、多くの現代書道家たちは国際的な視野を持ち、書道を通じた文化交流を推進する役割を果たしています。

3.3 文化大使としての書道家

書道はその技術や美しさだけでなく、文化交流の架け橋としても機能しています。書道家はしばしば「文化大使」としての役割を果たし、国境を越えて書道の魅力を伝えています。たとえば、近年中国政府は書道を通じた国際交流の重要性を認識し、各国での書道イベントを積極的に後援しています。

このような活動の一環として、書道家が留学や講演を行う機会が増えてきており、彼らは書道の技術を教えるだけでなく、文化や価値観についても語ることが求められます。彼らの存在は、書道だけでなく、中国文化全体の理解を深めるための重要な役割を果たしています。

また、書道を通じて異なる文化を融合させる試みも盛んに行われています。例えば、アメリカの書道家が日本の書法と中国の書道の技術を組み合わせ、新しいスタイルを創出することがあります。これにより、書道の国際的な視野が広がり、さらに多様性のある表現が生まれることが期待されています。このように、書道家は文化大使として重要な役割を果たし、国際的な理解を深める手助けをしています。

4. 書道の作品とその評価

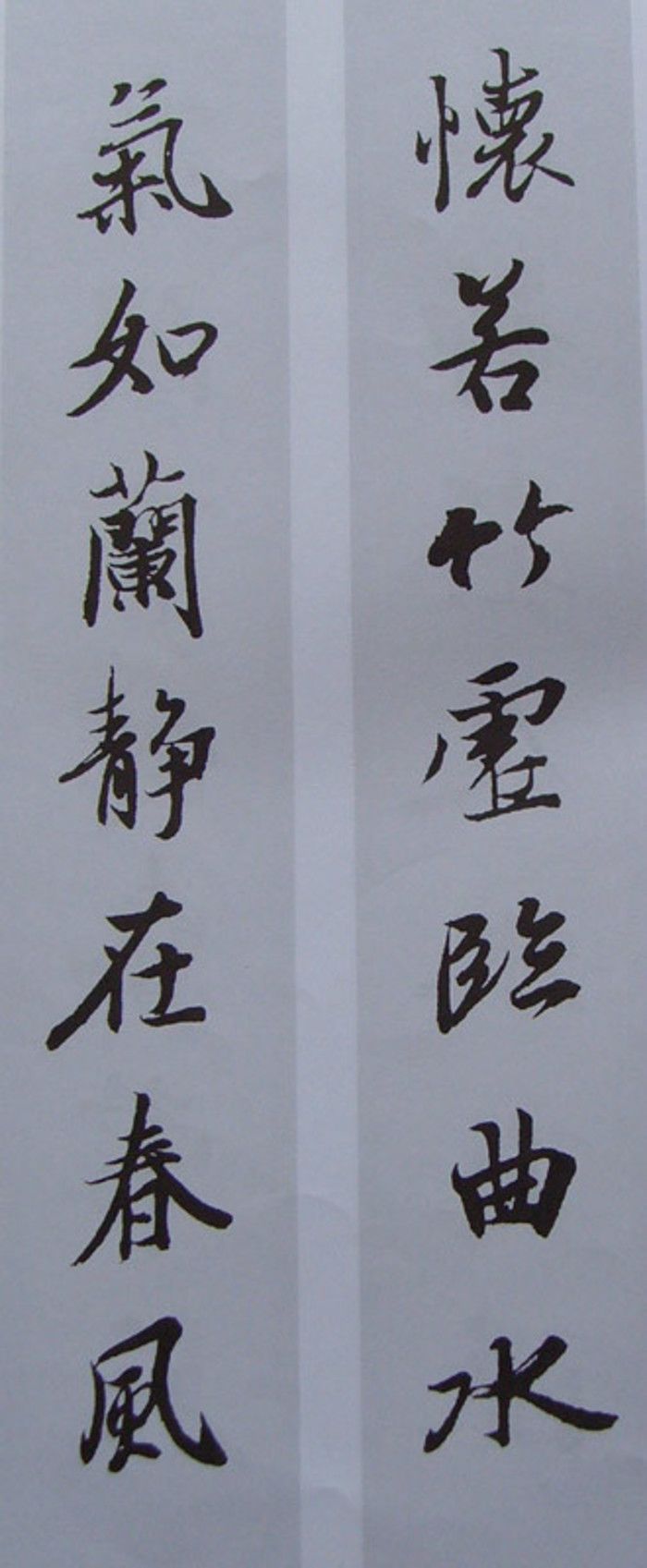

4.1 代表的な書道作品

書道の世界には、多くの代表的な作品がありますが、その中でも王羲之の「蘭亭序」はその美しさから特に有名です。この作品は、優れた行書の典型とされ、古代の人々が酒を囲んで作った詩を背景にしています。「蘭亭序」は、動的な筆使いと美しい文字のリズムが見事に調和しています。書道界においてこの作品が持つ評価は非常に高く、今なお多くの書道家がこのスタイルを模倣し、学んでいます。

また、顔真卿の「多宝塔碑」も広く知られています。この碑文は、力強さと優雅さを兼ね備えており、顔真卿の技術の高さを物語っています。特に、碑のデザインは視覚的に非常に魅力的で、その形状は書道の枠を超えた美を持っています。「多宝塔碑」は、書道だけでなく中国文学や歴史においても重要な価値を持つ作品です。

さらに、現代書道家による作品も、新しいアートシーンを形成しています。これらの作品は、傳統と現代の境界を交差させ、公共の場や美術館で広く受け入れられています。現代の書道作品には、色彩や抽象性を取り入れたものが多く、書道の可能性をさらに広げる一因となっています。

4.2 書道の作品が持つ意味

書道の作品は、単なる文字の集合体に留まらず、深い意味や感情を伝える媒体です。例えば、「蘭亭序」における詩の内容は、友情や自然の美しさをテーマにしており、書道の美しさと感情が融合した作品と言えます。このように、書道を通じて描かれる文化や思想は、多くの人に影響を与えてきました。

さらに、書道は自己表現の手段ともなり得ます。書道家が自らの感情や経験を込めて書くことで、作品はその人の個性を反映したものになります。このような作品は、鑑賞者にとっても共感を呼び起こす要素となり、書道が持つ表現力と感受性の豊かさを示しています。

また、書道の作品は時代を超えて人々をつなぐ役割も果たしています。古典的な作品が現代においても鑑賞され、学ばれることで、他の文化や価値観と対話する機会が生まれます。このように、書道の作品は文化的な架け橋とし