中国の書道は、長い歴史を背負い、深い文化的意義を持つ芸術形式です。書道は単なる文字を書く技術ではなく、書を書くことで自らを表現し、感情を伝える手段とされています。特に、書道大会や技術交流イベントは、国内外の書道愛好者や専門家が集い、互いの技術や理念を共有する貴重な機会となっています。この文章では、書道大会と技術交流に焦点を当て、具体的な事例を通してその意義や成果について詳しく紹介します。

中国の書道

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は古代中国に遡ります。紀元前3世紀頃、亀甲や青銅器に刻まれた文字が発見され、これが書道の原形とされています。その後、漢字が発展する中で、さまざまな書体が生まれ、独自の文化が育まれていきました。特に、魏晋南北朝時代には、書道が一つの芸術形式として確立され、多くの書道家が登場しました。

また、書道と哲学、文学、宗教が密接に関わっている点も特徴的です。例えば、道教や仏教の影響を受けた書道は、その精神性を体現しており、書道を通じて自己の内面を探求する姿勢が求められます。

1.2 経典と書道の発展

書道の発展には、経典の重要な役割がありました。特に『論語』や『老子』などの古代経典は、書道の技術を磨くための教材として使われ、書道家たちはこれらの経典を模写することで技術を向上させてきました。その中で、独自のスタイルや流派も形成され、各地域ごとの特色が色濃く反映されるようになりました。

また、書道のスタイルは時代ごとの風潮や文化の変化を反映しています。例えば、唐代の「楷書」は確実性と美しさを追求したスタイルであり、宋代の「行書」や「草書」はより自由な表現が特徴です。このように、書道の歴史は常に変化し続けており、その背景には歴史的、社会的要因が存在します。

1.3 有名な書道家の紹介

歴史の中で、多くの著名な書道家がその技術を磨き上げ、影響を残しています。例えば、王羲之(おうぎし)は「書聖」と称され、彼の作品『蘭亭序』は書道界における金字塔とされています。王羲之のスタイルは繊細さと躍動感があり、今でも多くの書道家の手本とされています。

また、呉昌碩(ごしょうたく)や黄庭堅(こうていけん)なども有名な書道家であり、彼らの書風はそれぞれ独自の魅力を持っています。近現代においても、徐悲鴻(じょひこう)や揚子江(ようしこう)などが登場し、書道の新しいスタイルを模索しています。彼らの功績は、書道が未来に向かって進化し続ける証でもあります。

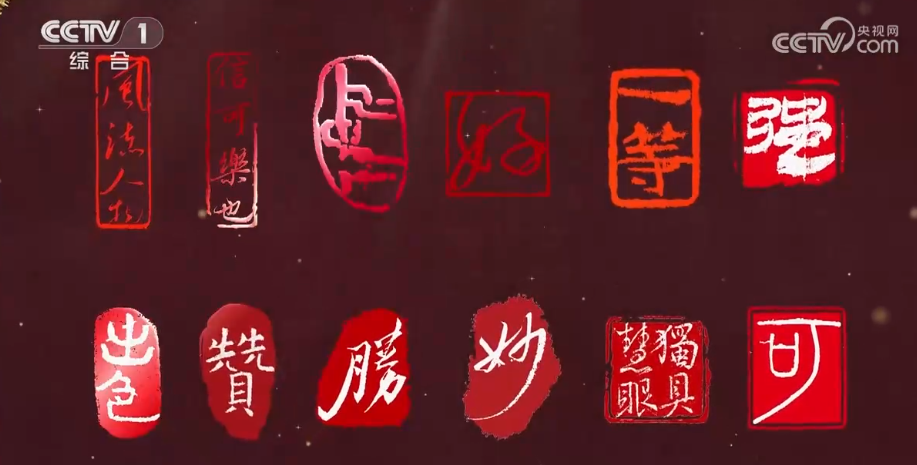

2. 書道の種類

2.1 行書と楷書

書道はさまざまな種類の書体があり、各々に特性があります。「楷書」は、読みやすさと形式美が重視されたスタイルで、初心者にも親しまれています。楷書は、書道の基礎を学ぶために最も適したスタイルであり、正確な筆運びが求められます。そのため、楷書の技術を磨くことで、書道全体のスキル向上に繋がります。

一方で、「行書」は流れるような筆致が特徴的です。行書は、楷書よりも自由度が高く、感情や意図をより表現しやすいスタイルです。そのため、多くの書道家は行書を用いて作品を制作しています。行書を極めることで、筆者の個性や感性を表現することが可能になります。

2.2 草書と隷書

「草書」は、さらに自由なスタイルで、筆を短く利用し、文字を素早く書くために考案されたものです。その流れるような筆跡は、書道の中でも非常に難易度が高いとされています。草書は、一見するとただの乱雑な文字に見えるかもしれませんが、実際には深い技術が求められます。そのため、草書をマスターするには多くの実践が必要です。

「隷書」は、古代の「篆書」に基づいており、より実用的でありながら美しさも兼ね備えたスタイルです。隷書は、書道を学ぶ際の架け橋となるスタイルで、技術の基盤を形成します。特に商業的な文書や契約書などで使用され、ビジネスシーンでも幅広く用いられています。

2.3 他国の書道との違い

書道は中国独特の文化ですが、他の国々にも書道に類似した伝統があります。例えば、日本の「書道」や、韓国の「書道」と呼ばれる文化も存在します。日本の書道は、漢字を取り入れながら独自の美的感覚を培ってきました。特に、平仮名やカタカナの使用が特徴で、感情を豊かに表現する手段となっています。

韓国の書道もまた、中国の書道の影響を受けつつ独自の発展を遂げています。特にハングルの普及に伴い、書道のスタイルも変化してきました。他国の書道との違いは、文化的背景や文字の形状、筆の使い方に見られ、その多様性は書道の面白さを引き立てています。

3. 書道の技術と道具

3.1 書道に使用する道具

書道を行う際には、専門の道具が必要です。基本的な道具としては、「筆」「墨」「硯」「紙」が挙げられます。筆は、毛の種類や硬さによって異なり、書く対象によって使い分けられます。墨は、固形の墨をすりおろして使うため、墨の濃さや質感も作品に大きな影響を与えます。

また、硯は墨をするための道具で、石の種類によって温かみや発色が変わります。紙は、書道の作品を仕上げるための面であり、和紙や専用の漢字用紙が用いられます。細部にこだわることが、作品の質を高める重要な要素です。

3.2 書道の技術とスタイル

書道には、様々な技術とスタイルが存在します。基本の筆運び、筆圧、スピード、そしてリズム感は、書道を極めるために不可欠な要素です。また、文字のバランスや配置、余白の使い方も重要です。特に、余白の使い方は書道の美的魅力を引き上げるポイントとなります。

さらに、多くの書道家は、独自のスタイルを確立する過程で、さまざまな技術を取り入れます。伝統的な技術を尊重しつつも、自由な発想で新しいスタイルを模索する姿勢が求められます。このように、書道の技術は継承されるだけでなく、進化しているのです。

3.3 書道の練習方法

書道を学ぶ際には、体系的な練習が必要です。最初は楷書から始め、基本的な筆運びを習得した後、行書や草書など、段階的に進むのが一般的です。また、プロの書道家に指導を受けることも、効果的な学習方法の一つです。

さらに、書道教室やワークショップに参加することで、仲間と共に学べる環境が整います。共同で練習することで、刺激や発見が増え、技術向上にも繋がります。また、定期的に作品を発表する機会を持つことで、自身の成長を実感することができるでしょう。

4. 書道の国際大会と交流イベント

4.1 国際大会の歴史と目的

書道の国際大会は、書道界の技術と文化を広めるための重要なイベントです。これらの大会は、1980年代から始まり、世界各地の書道家が参加するようになりました。大会の目的は、書道の普及・促進だけでなく、国際的な文化交流の場としての役割も果たしています。

また、国際大会は、参加者が競い合うだけでなく、互いに技術を学び合う機会でもあります。書道の技術やスタイルを共有することで、異なる文化の理解が深まり、国際的な友好関係も築かれます。このように、書道の国際大会は、芸術の枠を超えた国際交流の象徴です。

4.2 主要な書道大会の紹介

近年、いくつかの主要な国際書道大会が注目を集めています。その一例が「国際書道展」で、これは毎年異なる国で開催され、数千人の書道家が参加します。大会では、審査を通じて選ばれた優秀作品が展示され、様々なワークショップやトークセッションも行われるため、参加者同士の交流が深まります。

また、「アジア書道大会」も重要なイベントの一つであり、アジア各国からの参加者によって行われます。この大会では、アジアの書道文化についての交流が行われ、各国の書道家が自国の特色を披露します。このような大会は、アジア地域の文化的な統一感を促進するものでもあります。

4.3 書道交流イベントの意義

国際大会だけでなく、書道に関連する交流イベントも数多く開催されています。これらのイベントでは、書道の実演やワークショップが行われ、書道を初めて学ぶ人々も参加しやすくなっています。こうした交流イベントは、書道の認知度を高める乗り物としての役割を果たしています。

特に、文化交流イベントにおいては、書道体験コーナーが設けられ、外国人参加者が日本や中国の書道を体験することができます。このような相互理解の場が設けられることで、書道に対する興味が深まり、さらなる広がりを見せています。

5. 書道大会と技術交流の事例

5.1 代表的な書道大会の事例

代表的な書道大会の一つが「国際書道コンテスト」です。毎年開催されるこの大会では、世界中から選ばれた書道家が自らの作品を submittedします。コンテストは、初心者からプロフェッショナルまで、あらゆるレベルの参加者が参加可能であり、多様な作品が集まることが特徴です。

また、各大会では審査員による審査が行われ、その後、表彰式や展示会が開催されます。このような大会は、書道家自身の成長を促すだけでなく、他の参加者との交流を通じて新たな技術やアイデアを学ぶ機会でもあります。

5.2 技術交流の成功事例

技術交流の成功事例として、「書道ワークショップ」を挙げることができます。このワークショップは、異なる国からの参加者が集まり、互いの技術を共有するイベントです。書道のデモンストレーションや、特定の技術に特化した指導が行われ、参加者は実践を通じて学び合います。

特に、著名な書道家が講師として参加する場合、参加者の技術向上に大きく寄与します。また、交流を通じて生まれる友情やネットワークも、書道家にとって貴重な財産となります。

5.3 書道を通じた文化交流の現状

書道を通じた文化交流は、ますます重要性を増しています。異文化理解の一環として書道が取り入れられ、教育機関やコミュニティにおいてワークショップやクラスが行われています。この動きは、書道を学ぶことで異文化に触れる機会を提供し、国際的な友好関係を深める手助けとなっています。

最近では、SNSなどのデジタルメディアを活用した文化交流も行われています。オンラインでの書道のコンペやクラスが増え、地理的な制約を超えて多くの人々が参加できるチャンスが広がっています。このように、書道は新しい時代の文化交流の手段となり、多様なつながりを生むツールとなっています。

6. 書道の未来展望

6.1 書道教育の改革

書道教育は現在、さまざまな改革が求められています。従来の教育方法から、もっと創造的で柔軟なアプローチへと移行する必要があります。たとえば、技術の習得だけでなく、書道の背景にある文化や哲学を学ぶカリキュラムも重要です。子供たちに単なる技術を教えるのではなく、書道の深い意味や伝統を理解してもらうことが求められています。

学校や地域の活動で、書道を取り入れたプログラムが提案されており、書道を通じて子供たちに自己表現や集中力を養わせる取り組みが増えています。このような教育改革が進むことで、書道が次の世代に受け継がれることが期待できます。

6.2 若者と書道の関係

近年、若者の書道への関心が高まっています。SNSでの影響や、0.5ミリのペンを使った書道など、新しいトレンドが生まれています。若者たちは、伝統的な書道に新たなアプローチを加えて自分流のスタイルを模索しており、それが書道の新しい魅力を生んでいます。

また、書道はストレス解消やメンタルヘルスにも良い影響を与えるとされ、若者たちの間でのリラクゼーション手段としても利用されています。こうしたトレンドは、書道そのものが伝承されるだけでなく、新たな形での書道文化の発展にも寄与しています。

6.3 デジタル時代の書道

デジタル時代の到来により、書道は新しい展望を迎えています。デジタルツールを使用した書道作品の制作や、オンライン上での書道指導が注目を集めています。特に、タブレットやスマートフォンを用いた書道アプリが登場し、若者たちにとって書道が身近なものとなっています。

さらに、デジタルでの作品制作は、リアルタイムで他の書道家へフィードバックを受けることができるため、技術向上の良い機会ともなっています。こうしたデジタル化は、書道をより広範囲に普及させる手段としての可能性を秘めています。

終わりに

書道は中国の伝統文化の一部であり、その美しさと深さは計り知れません。国際大会や交流イベントを通じて、書道はますます多様な形で発展を遂げています。未来は、伝統的な技術を尊重しながらも、現代の若者によって新しい表現が生まれる場となるでしょう。書道は文化の架け橋として、今もなお変わらぬ価値を提供し続けています。この素晴らしい文化が、次世代を越えて引き継がれていくことを願ってやみません。