国慶節は、中国の最も重要な祝祭日であり、毎年10月1日に祝われます。この日は、中華人民共和国の成立を記念する日として、国全体が盛大にお祝いをします。国慶節は、家族や友人と共に過ごす特別な期間であり、さまざまなイベントや伝統行事が行われる中で、中国の食文化も特に重要な役割を果たしています。そこで、国慶節における食文化や、特に特別な料理について詳しく見ていきましょう。

1. 国慶節の概要

1.1 国慶節の起源

国慶節は1949年10月1日に設定されました。この日、中華人民共和国の中央政府が正式に樹立され、国の新たな出発を意味しています。歴史的背景として、中国は長い間、内戦や外敵の侵略による混乱の時代を経ており、その終息を迎えたことから、多くの人々がこの日を祝うようになりました。国慶節は、国民の団結や愛国心を高める役割もしています。

国慶節の成り立ちには、多くの象徴が込められています。それは、人民の手によって築き上げられた新しい中国の精神を表しています。現代中国では、国慶節が新たな始まりを祝うものとして捉えられ、年々盛大に祝われるようになりました。この祝祭日は、単なる国の誕生日にとどまらず、中国全土の人々にとっての重要なイベントとして定着しています。

1.2 国慶節の重要性

国慶節は単なる休日ではなく、中国人にとってのアイデンティティを確認する重要な日です。多くの人々が家族と集まり、一緒に食事をすることで絆を深め、伝統を再確認します。この日、全国各地で行われるさまざまなイベントやパレードも国民の誇りを感じさせます。

また、国慶節は観光シーズンでもあり、国内外から多くの観光客が訪れます。この時期、観光名所は賑わい、国の文化を発信する絶好の機会となります。多くの街では装飾が施され、特別なイベントが企画され、これらはすべて国慶節の重要性を物語っています。

1.3 世界での認知度

国慶節は中国国内だけでなく、国際的にも認知されています。近年では、中国の影響力が増し、多くの国で中国文化や国慶節の存在が知られるようになりました。海外に住む中国人コミュニティでは、国慶節を祝うイベントが定期的に開かれており、中国文化の発信地となっています。

また、国際的なメディアやネットワークを通じて、中国の国慶節に関する情報が広まり、他国の人々にもその意義や重要性が伝わるようになりました。国慶節の祝祭行事は、ますます国際的な関心を集めています。

2. 国慶節の歴史

2.1 国慶節の制定とその背景

国慶節の制定は、中国の歴史における重要な転換点を象徴しています。1949年の秋、毛沢東は北京市内で国の成立を宣言し、多くの人々が集まってこの瞬間を祝い、国慶節が誕生しました。それまでの中国は、様々な帝国や外敵に翻弄されてきた歴史を持っており、国慶節はそれに対する反省でもありました。

この日は、新しい体制のもとで国の復興と繁栄を誓う日として、国民の士気を高める目的もありました。国慶節は、情熱的な新中国の成立を祝う重要な意味を持っています。

2.2 歴史的な出来事と国慶節

中国の歴史を振り返ると、国慶節がどのように国民に影響を与えてきたかがわかります。たとえば、1976年の文化大革命が終わった後、中国は新たな改革開放の時代を迎え、国慶節はその象徴となりました。この時期、国慶節の祝い方にも変化が見られるようになり、国民の間での愛国心がより一層強まりました。

また、1990年代以降、経済の発展に伴い、国慶節は国際的にも重要な地位を占めるようになりました。この日、さまざまな文化イベントが開かれ、中国の伝統や文化を国内外に広める機会とされています。

2.3 国慶節に関連する伝説

国慶節には多くの伝説や物語が紐づいています。一つは、「十月一日」の由来となる故事です。古代では、この日は農作物の収穫を行い、感謝する日とされていました。このため、現在でも国慶節には豊作を祝う意義が込められています。

もう一つの伝説では、国慶節に家族が一緒に過ごすことで、天の神々に家族の健康と幸福を願うという話があります。このように、国慶節は単なる祝日ではなく、深い意味を持つ日として各世代に受け継がれています。

3. 国慶節のイベントと祝い方

3.1 国慶節のパレード

国慶節の最大のイベントといえば、北京市内で行われる壮大なパレードです。このパレードは国家の誇りを示し、各地の特産や文化を披露します。多くの軍隊や民間団体が参加し、氷や花火を用いた演出が行われ、見る者を圧倒します。

さらに、このパレードは大規模な演出が魅力です。数千人が参加し、それぞれが色とりどりの衣装を身にまとい、踊りや演技を通じて中国の文化を表現します。地元の音楽や楽器も盛り込み、中国全土から集まった参加者によって、多彩なパフォーマンスが繰り広げられます。

3.2 花火と照明イベント

国慶節の夜には、全国各地で花火が打ち上げられます。特に北京市では、壮大な花火イベントが計画され、空一面に輝く花火は多くの市民を惹きつけます。この花火は、国の繁栄と未来への希望を象徴しており、打上げの瞬間は多くの人々が待ち望む瞬間でもあります。

また、都市の各所では照明イベントが行われ、ランドマークとなる建物が美しいライトアップで彩られます。中国の国旗の色を基にしたイルミネーションが施され、国民の団結を祝う重要なシンボルとなっています。

3.3 地域ごとの祝い方

国慶節の祝い方は地域によって異なります。それぞれの地方で独自の伝統や文化があり、特別な行事が行われます。例えば、南方の一部地域では、海鮮料理が特に好まれ、家族全員で集まって海の幸を楽しむ文化があります。

北方では、肉料理や手作りの饅頭が人気です。地域独特の食材や料理が国慶節の特別メニューとして登場し、各家庭で料理された食事を囲んで家族で過ごすことが大切にされています。これにより、地域ごとの文化が国慶節を通じて存続していることがわかります。

4. 国慶節における食文化

4.1 国慶節の特別料理

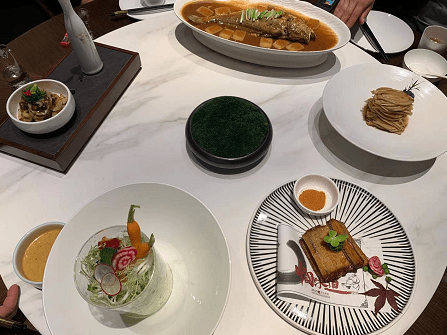

国慶節には、多くの特別な料理が用意されます。その中でも、「団円(お団子)」や「米飯」が特に人気です。団円は、家族が一緒に団らんし、幸福を願う料理として知られています。また、米飯は豊作を象徴し、家族の食卓に欠かせない存在です。

他にも、国慶節では「焼鶏」や「特製スープ」などが振る舞われ、祝祭感を高めます。焼鶏は、香ばしい香りとともに、特別なソースで味付けされており、家族や友人との食事に華を添えます。このように、食文化は国慶節の重要な要素となっています。

4.2 お祝いの食べ物の意味

国慶節における食べ物には、それぞれ深い意味合いがあります。例えば、煮物や味噌汁などの汁物は豊かさや安定した生活を象徴します。また、丸い形のお団子は、家族の団結や絆を象徴し、和気あいあいとした祝日の雰囲気を生み出します。

このように、国慶節の食文化は表面的な楽しみだけでなく、深いメッセージが込められています。人々は、これらの料理を通じて、お互いの絆を深め、国の繁栄を願うのです。

4.3 家族の集まりと食事の重要性

国慶節は、家族が集まる特別な時間でもあります。多くの家庭では、国慶節のために料理を準備し、一緒に食卓を囲むことが重要視されています。子供からお年寄りまで、家族全員が参加することで、世代を超えた絆が生まれます。

特に、家族の絆を強める重要な行事であるため、国慶節の食事は特別なものであると言えます。家族は、対面で集まることで、楽しい会話や思い出話をし、互いに感謝の気持ちを良く伝える時間となります。このような文化が、国慶節の食からも感じ取れます。

5. 国慶節の現代的意義

5.1 中国における国慶節の変遷

国慶節は設立以来、何度も姿を変えてきました。特に近年では、国際化が進む中で、中国国内の祝日の意味が再評価されるとともに、新しい形での祝い方が生まれています。国慶節は、単に国の誕生日を祝う日から、国民が国家を誇りに思い、未来を共に築く日へと変わってきました。

社会の発展に伴い、国慶節は経済活動とも密接に関連しています。旅行や観光業がこの期間に盛んになり、国民が国内旅行やレジャーを楽しむことで、地域経済に大きな影響を与えることとなります。

5.2 国際的な視点から見た国慶節

国際的にも、国慶節は注目されています。各国の外交関係が深まる中で、文化的な交流やイベントが増加し、国慶節を祝う外国の人々も増えてきました。中国の文化が他国に広がることで、国際的な視点からの理解や共感が深まります。

特に、国際的なメディアでの取り上げ方も変化しており、中国の国慶節に関する情報が広まり、他国の人々にもその魅力が伝わるようになりました。国際的な視点から見た国慶節は、中国の文化を理解する手助けになっています。

5.3 未来の国慶節の展望

未来において、国慶節はますます多様化していくことが予想されます。新しいテクノロジーを活用したイベントや、若い世代の参加が増えることで、新たな文化の形成が期待されます。また、環境を意識したお祝い方法や、持続可能な祝祭が重要視されるかもしれません。

国慶節は、歴史を持ちながらも常に進化し続ける祝日であり、時代の変化に柔軟に対応していくことが求められています。次世代に引き継がれた国慶節は、今後も国民の心に根ざし、愛国心を育む重要なイベントとして位置づけられるでしょう。

まとめ

国慶節は中国文化の重要な一部であり、特に食文化においてはその意味合いが深いです。家族と共にお祝いし、特別な料理を楽しむ中で、国を誇りに思う気持ちや絆が深まります。また、国際的な視点からも国慶節は注目され、これからも中国の文化や精神を広める重要な要素となっていくでしょう。国慶節が持つ古き良き伝統と、現代社会のニーズに応じた変化の融合が、未来の祝祭をより豊かにしていくことを期待したいものです。