大寒は、中国文化において特に重要な節気の一つです。これは、農業生活と深く結びついているだけでなく、私たちの食文化や伝統行事にも大きな影響を与えています。この文章では、大寒の意味や由来、そしてその現代における意義について詳しく見ていきます。

1. 中国の祝祭日

1.1 祝祭日の重要性

中国の祝祭日は、単なる休暇日ではなく、家族やコミュニティの絆を深める大切な機会です。例えば、春節(旧正月)は家族が集まり、一緒に祝うことが非常に重視され、特に祖先を敬う儀式が行われます。このように、祝祭日は文化的なアイデンティティを強化し、人々の生活における重要な役割を果たしています。

祝祭日に際しては、特別な料理やお菓子が用意され、その背後にはそれぞれの食べ物に込められた意味があります。たとえば、春節に食べる餃子は、富や繁栄の象徴とされています。このような食文化を通じて、新しい世代に伝統が受け継がれていきます。

また、祝祭日は地域ごとの特色が表れやすく、観光客にとっても中国の文化を知る良い機会となります。各地で行われる伝統的な祭りやイベントは、その土地ならではの風習や歴史を学ぶ大事な場です。

1.2 代表的な祝祭日

中国には多くの祝祭日がありますが、特に有名なのは春節、中秋節、端午節などです。春節は中国で最も重要な祝祭日であり、毎年旧暦の正月にあたります。中秋節は月見を楽しむ日で、満月を眺めながら家族と共に月餅を食べる習慣があります。端午節は、屈原を偲ぶために粽(ちまき)を食べる祭りであり、その歴史も古く、地域によって異なる行事が行われています。

大寒はこれらの祝祭日とは異なり、農業における重要な節気として位置づけられています。特に寒さが極まる時期であり、この時期に備えて農作業や生計の計画を立てることが古くから行われてきました。このため、大寒は直接的には祝祭日とは言えませんが、農業のリズムと深く結びついています。

2. 節気の基礎知識

2.1 節気とは何か

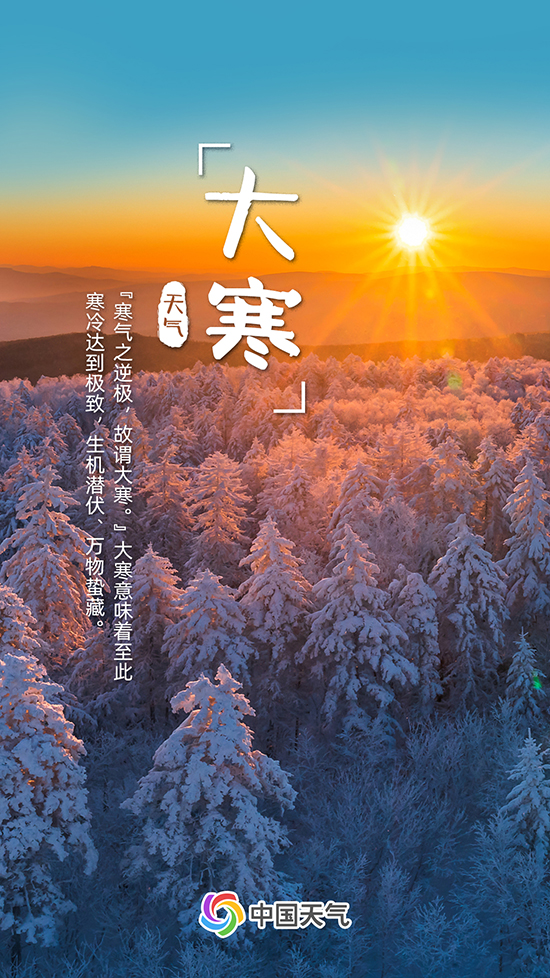

節気は中国の伝統的な暦の中で、季節を区切るための方法として発展しました。24節気があり、それぞれの節気は天文学的な現象に基づいています。たとえば、大寒は年間の最も寒い時期であり、日照時間が最も短くなります。このように自然のサイクルを理解することで、農業を行う際に最適なタイミングを計ることができるのです。

節気は中国の文化や生活に深く根付いており、日常生活の中で何を食べ、何をすべきかを決定する指針となっています。例えば、春には種を蒔き、秋には収穫するという農業の流れは、全て節気に合わせて行われます。このように、節気は生活の中での時間管理とも言える重要な役割を果たしています。

また、節気は文化交流の一環とも言えます。日本や韓国など、他のアジア諸国でも似たような概念があり、各国の文化においても自然を敬う心が表れています。この共通点は、アジア文化圏の人々が自然と共生する知恵を持っていることを示しています。

2.2 節気の歴史

節気は数千年前から中国で受け継がれています。その起源は古代の農耕社会にまで遡り、農業における重要な時期を把握する手段として発展しました。紀元前104年に成立した『淮南子』の中には、節気に関する記述が見られ、これが中国古代の天文観測や農業知識を反映したものであることが示されています。

また、歴史上、節気は農業だけでなく、政治や経済にも影響を及ぼしました。例えば、皇帝は各地区の農作物の成長を把握するために、節気に合わせた視察を行い、国の政策に反映しました。このように、節気は国家の運営にも重要な役割を果たしてきたのです。

現在でも、節気に関する知識は農業だけでなく、気候変動や環境問題を考える上でも重要です。私たちは自然のリズムを理解し、持続可能な生活を送るために、この古くからの知恵を再評価する必要があります。

3. 小寒と大寒の節気

3.1 小寒の特徴

小寒は、冬の始まりを知らせる節気で、毎年1月5日頃にあたります。この時期は寒さが厳しさを増す前触れとも言われ、多くの地域で雪が降り始めることが特徴です。小寒は、「寒の入り」とも称され、これからの大寒に向けての準備が進められる時期でもあります。

農業においては、小寒の時期に野菜の栽培や土の準備が行われます。寒さが厳しくなる前に、温室などでの栽培が進むことが一般的です。また、この時期には、干し大根や漬物など、保存食の準備が盛んに行われ、寒さに備える知恵が受け継がれています。

小寒はまた、伝統的な食べ物にも影響を与えています。特に、この時期には温かい料理や飲み物が好まれ、体を温める食材が使われることが多いです。例えば、姜茶(しょうが茶)は、体を温める効果があり、小寒の時期にたくさん飲まれます。

3.2 大寒の特徴

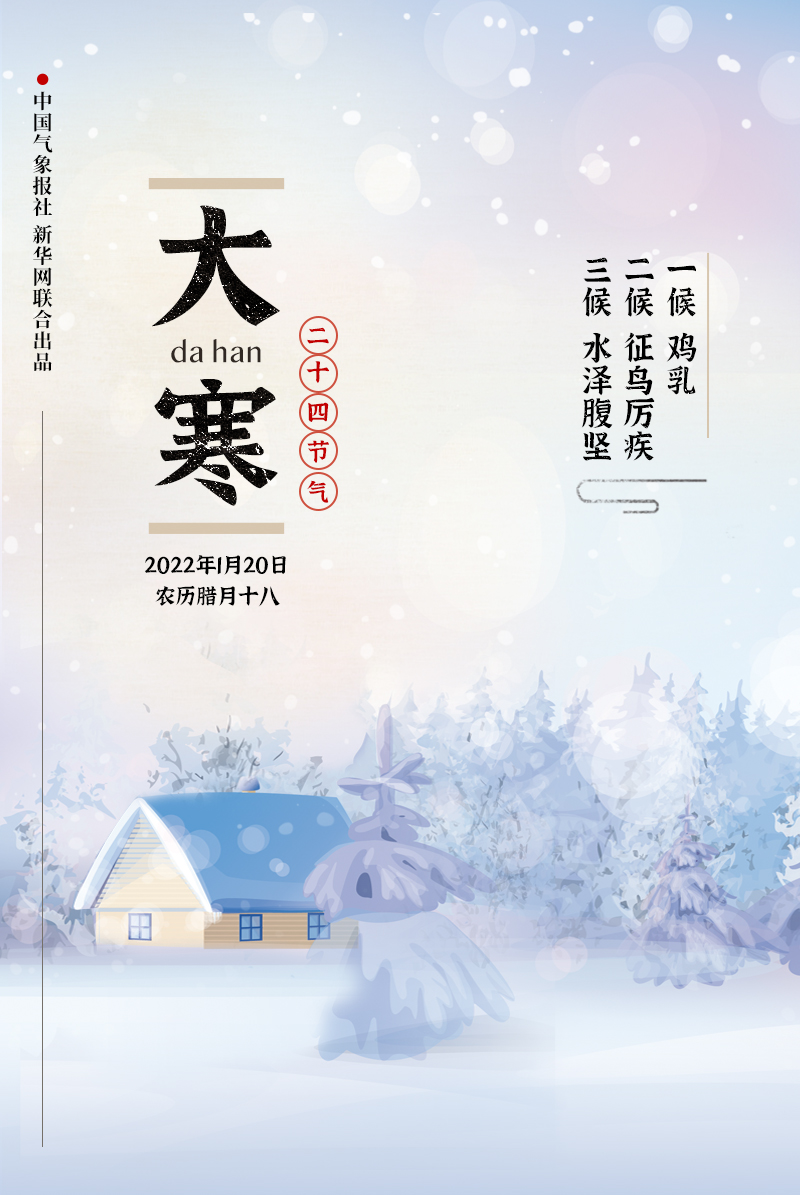

大寒は、小寒の後に続く節気で、1月20日頃にあたります。この時期は一年で最も寒いとされ、体感温度が最も低くなる時期でもあります。大寒の時期には、特に北方地域では厳しい寒波が襲ってきます。

農業において、大寒は休耕の時期と言えます。この時期は作物が成長しないため、農家は今後の準備を進める重要な時期です。また、寒さを凌ぐために、家畜や作物の保護に特別な注意が必要とされます。農作物の保存方法や、それを利用した料理もこの時期に重要視されます。

大寒はまた、文化的な側面でも重要な節気です。この時期には、特別な行事や祭りが行われることが多く、人々は集まって温かい食事や飲み物を共にしながら互いに健康を願う習慣があります。このような結びつきは、寒い季節を乗り越えるための絆を強める役割を果たしています。

4. 大寒の習慣

4.1 食文化と大寒

大寒は食文化においても特別な意味を持っています。この時期には、家庭料理として「水餃子」や「羊肉鍋」などが頻繁に登場します。これらは体を温め、寒さから守るための料理として昔から親しまれています。

特に、北方地域では「羊肉鍋」が好まれ、この季節に食べることが風習として定着しています。羊肉は温かい性質を持つため、寒い冬に体を温めるために理想的な食材となります。また、鍋を囲むことで家族や友人との団らんが促進され、その時間が人々の心を和ませるのです。

さらに、大寒の時期には「腊八粥」という特別な粥が作られることもあります。これは小豆、米、ナッツなどを混ぜたもので、豊かな味わいが特徴です。腊八粥を食べることで、寒さを乗り切る力を蓄えると言われています。

4.2 大寒に行われる伝統行事

大寒の時期には、いくつかの伝統行事も行われます。特に「大寒祭」と呼ばれる行事が各地で行われ、地域の神社や寺院で祈りを捧げることが一般的です。この祭りでは、厄除けや健康祈願のための厄払いが行われ、人々は新しい年の健康を願います。

また、この時期には「灯籠祭り」や「雪まつり」といった冬のイベントも開催され、多くの人々が参加します。これらのイベントは、厳しい冬の寒さの中でも楽しい時間を過ごすための大切な機会となり、人々の絆を深める役割を果たしています。

さらに、地域によっては「凧上げ」など特有の行事もあり、冬の寒い空に凧を揚げる風習があります。このような行事は、地元のコミュニティを活性化させ、伝統を守る大事な方法です。

5. 大寒の節気の現代的意義

5.1 自然のリズムとの調和

現代において、私たちは生活の中でテクノロジーに頼ることが多くなっていますが、大寒の節気を通じて自然のリズムを見直すことは非常に重要です。人々が自然と調和した生活を送ることで、ストレスの軽減や心の安定が図れます。大寒は特に、自然の厳しさや美しさを感じる時期であり、この感覚を大切にすることが、より健康的な生活へと繋がります。

都市生活においても、この時期には「デジタルデトックス」を意識したり、アウトドア活動を促進するキャンペーンが行われることがあります。大寒をきっかけに、自然の中で過ごす時間を増やすことが、心身のリフレッシュに役立つでしょう。

また、大寒に注目することで、季節の変化を感じるチャンスにもなります。デジタル情報に囲まれていると、四季の移り変わりを見過ごすことが多いため、この時期に意識的に自然を観察することが、人々の生活に多様性をもたらします。

5.2 健康への意識と大寒

大寒は、健康への意識を高めるきっかけになる時でもあります。寒い時期には、風邪やインフルエンザが流行しやすくなるため、人々は自然と自分の健康を意識するようになります。この時期に靴下を重ね履きしたり、温かい食事を取ることで、体温管理に気を使うことが推奨されます。

また、大寒におすすめの食材として、黒豆やニンニク、ショウガなどがあり、これらは免疫力を高める効果があることが知られています。栄養バランスを整えることで、寒い季節を健康に過ごすための基盤を作ることができます。

さらに、ストレスの多い現代社会で、心の健康も大切にする必要があります。大寒の寒さを楽しむためのアクティビティや経験が、心をリフレッシュさせる助けにもなります。たとえば、友人と一緒に暖かい飲み物を楽しんだり、家の中での時間を大切にすることで、心の安らぎを得ることができます。

6. まとめ

6.1 大寒の重要性を再認識する

大寒は、ただの寒い時期ではなく、自然のリズムと調和するための貴重な機会です。伝統的な食文化や行事を通じて、私たちは今なお大寒を大切に考えています。また、農業や自然との関係を見直すことで、持続可能な生活を実現するためのきっかけともなります。

このように、大寒は農業、食文化、伝統行事、そして健康意識の全てに深い影響を与える時期です。古くから受け継がれてきた知恵を基に、現代社会での役割を再発見することで、私たちはより良い生活を送ることができると感じます。

6.2 文化の継承と未来への展望

大寒を通じて、私たちの文化や伝統がどのように未来に影響を与えるのかを考えることが重要です。次世代に向けて、この知識や経験をどのように伝承していくかが、今後の課題として浮かび上がります。私たちの生活様式や文化の中に、自然との共生を忘れずに取り入れていくことで、より豊かで持続可能な未来を築くことができるでしょう。

大寒の意義や習慣を理解し受け入れることで、我々は過去の文化を尊重しながら、新しいスタイルの日常を築いていけるのではないかと考えています。これからの社会においても、大寒の時期を大切にし、自然の恵みに感謝しながら生活することが重要です。