中国文化における書道は、古代から続く重要な芸術形式であり、その美しさと技術は多くの人々に愛されています。書道の技法には、行書(ぎょうしょ)や草書(そうしょ)と呼ばれるスタイルがあります。この二つのスタイルは、それぞれ独特の特徴や技術を持ち、書道の魅力を深めています。この記事では、行書と草書の書き方について、歴史や技法、楽しみ方まで幅広く紹介します。

1. 書道の歴史と重要性

1.1 書道の起源

書道の起源は、紀元前4000年頃の中国に遡ります。古代の人々は、文字を刻むことで情報を伝え、記録を残していました。この頃の文字は、主に亀の甲羅や青銅器に刻まれたものでした。これが書道の始まりとされており、中国文化の根底にある重要な要素です。

書道が確立される過程で、筆や墨、紙といった道具が発展しました。特に、漢字の進化とともに書道も熟成されていき、隷書や楷書、この後に行書や草書が形作られるようになりました。各書体はその時代の文化や思想を反映しており、書道は単なる文字を書く技術ではなく、文化的な表現手段としても重要な役割を担っています。

1.2 書道の発展

書道は、各王朝の統治者や文化人によって発展してきました。例えば、魏晋南北朝時代には、書道家たちが個性を追求するようになり、行書が広く用いられました。この時期には、王羲之の影響を受けた書家たちが数多く登場し、行書の技術が劇的に進化しました。

さらに、唐代には草書が広まり、その自由な表現が多くの書家に支持されました。草書は、迅速に書くことができるため、詩や文章の即興吟詠が盛んになり、書道がより一層発展することとなります。これらの歴史的背景は、行書と草書の技法の理解に深く結びついています。

1.3 書道の文化的意義

書道は、中国文化において単に文字を書く技術であるだけでなく、哲学や美学を体現する手段でもあります。古代から現代に至るまで、書道は詩や絵画と同じように重要な芸術として認識されてきました。書道を通じて、感情や思想を伝えることができるため、多くの人々が書道を学び、楽しんでいます。

また、書道は教育の一環としても重要視されています。書道の練習を通じて、集中力や根気、自己表現の技術を学ぶことができるため、多くの学校やコミュニティで書道教室が開催されています。このような状況からも、書道が中国文化において果たす役割の大きさが伺えます。

2. 書道の基本技法の概要

2.1 書道の種類

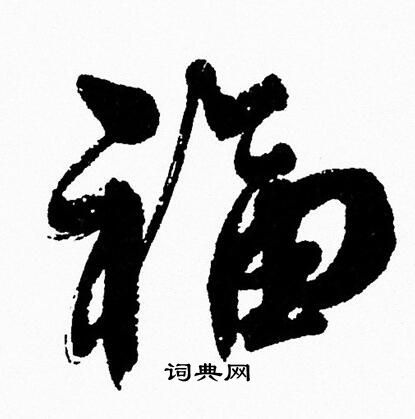

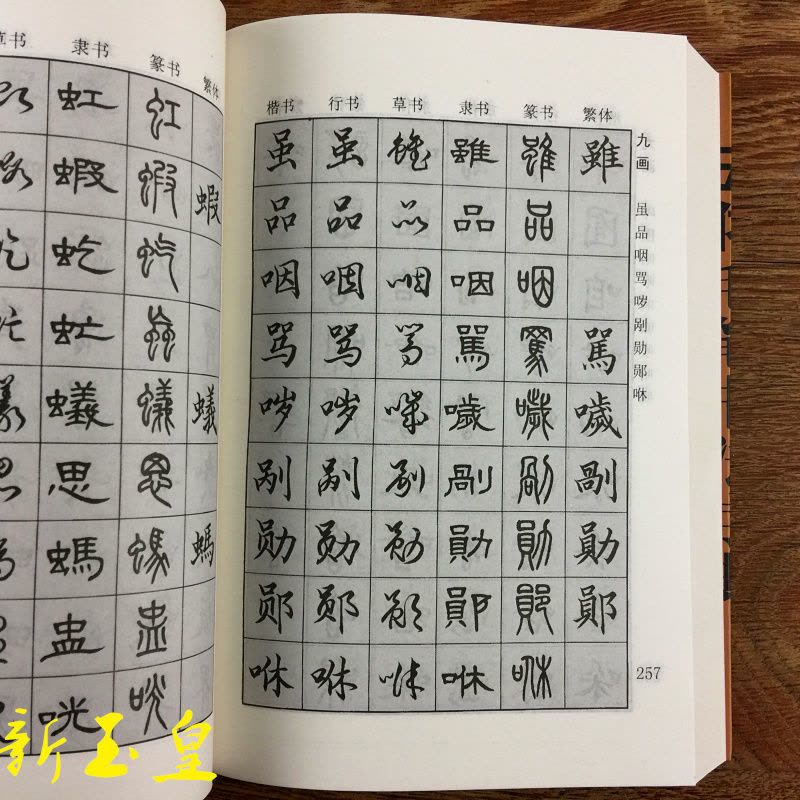

書道には、主に楷書、行書、草書、隷書の四つの主要なスタイルがあります。それぞれのスタイルは、目的や表現の仕方によって使い分けられます。楷書は、丁寧で読みやすい文字を書きたいときに適しており、特に教科書や公式文書で使われます。行書は、行う精神、すなわち意志を感じさせる動きの中で書かれるので、日常の手紙や詩の表現に最適です。

草書は、自由なスタイルで感情的な表現を重視するため、芸術作品としての価値が高いと言えます。隷書は、古代の書体であり、主に歴史的な文書や彫刻に用いられます。このように、書道の各スタイルを理解することで、より深い表現が可能になるのです。

2.2 書道の道具

書道を始めるためには、いくつかの基本的な道具が必要です。主な道具には、筆、墨、墨汁、紙、硯などがあります。筆は、毛の種類や太さによって特性が異なり、使用する場面によって選ぶことが重要です。例えば、行書を書く際には、ある程度の弾力性とコシのある筆が求められます。

墨は、純粋な墨を使用することで、深みのある黒色を出すことができます。伝統的な墨は、石で擦って作る方式が一般的ですが、墨汁を使うこともできます。紙については、和紙や中国の特製紙が適しており、その質感や厚さによって表現が大きく変わります。道具を選ぶことも、書道の楽しみの一部です。

2.3 書道の基本ルール

書道においては、いくつかの基本的なルールがあります。まず、筆の持ち方や運び方は非常に重要です。正しい持ち方を身につけることで、筆の運びや力感を自在に操ることが可能になり、美しい文字を書くための基盤を築くことができます。また、筆を使用する際は、力の入れ方やスピードにも注意が必要です。

さらに、書を構成する際のレイアウトやバランスも考慮する必要があります。文字同士の間隔や大きさ、配置の仕方によって、全体の見え方が大きく変わります。これらの基本的な技術やルールに従うことで、初心者でも少しずつ美しい書を表現できるようになるのです。

3. 行書の特徴と技法

3.1 行書の定義

行書は、漢字の流れるようなスタイルで、線のつながりが特徴的です。このスタイルは、漢字の美しさを引き出しつつ、素早く書けるため、実用的な面も兼ね備えています。行書の特徴は、筆の運びが流動的で、まるで文字が踊っているかのように見えるところです。そのため、行書は感情や気持ちを表現するのに最適な形式とされています。

書道の歴史において、行書は特に魏晋時代に発展し、王羲之などの名書家によって体系化されました。彼の作品「蘭亭序」は、行書の代表的な作品として知られ、今なお多くの書道愛好者に親しまれています。この作品は、行書の流れる美しさを見事に表現しており、行書の最高峰とも言えるでしょう。

3.2 行書の歴史的背景

行書の起源は、漢字の発展と深く結びついています。古代において、書道は主に儀式や文書の記録に使用されていましたが、文化が発展するにつれて、個々の表現が求められるようになりました。特に、魏晋南北朝時代には、詩や文学が隆盛を極め、書道もまたその影響を受けて進化しました。

この時期、書道家たちは自由な表現を追求し、行書の独特のスタイルを編み出しました。行書は、特に筆者の感情や気持ちが反映されやすいため、詩を表現する手段として非常に人気がありました。また、唐代には行書が盛んに用いられることで、より多くの人々が行書に触れる機会が増え、一般の人々にも親しまれるようになりました。

3.3 行書の技法とポイント

行書を書く際のポイントは、まずの筆の運びを意識することです。行書は、流れるような筆致が重要なため、筆を持つ手の動きと力の入れ方をコントロールすることが求められます。特に、筆を運ぶときは、気持ちにゆとりを持ち、心を解放させることが大切です。また、行書では、一つ一つの文字が繋がるため、文字同士の関係性も考慮しなければなりません。

基本的な行書の技法としては、描く文字の最初に一画目を決め、そこから二画目、三画目と続けていく方法があります。このとき効果的なのは、上から下へ、左から右へと流れる運びです。各画の長さや力の入れ具合を調整することで、ダイナミックな表現が可能になります。

行書は書道の中でも特に学ぶ価値が高く、自由な表現を楽しむことができるスタイルです。このスタイルを通じて、書道の魅力を感じつつ、自己表現を豊かにしていくことができるでしょう。

4. 草書の特徴と技法

4.1 草書の定義

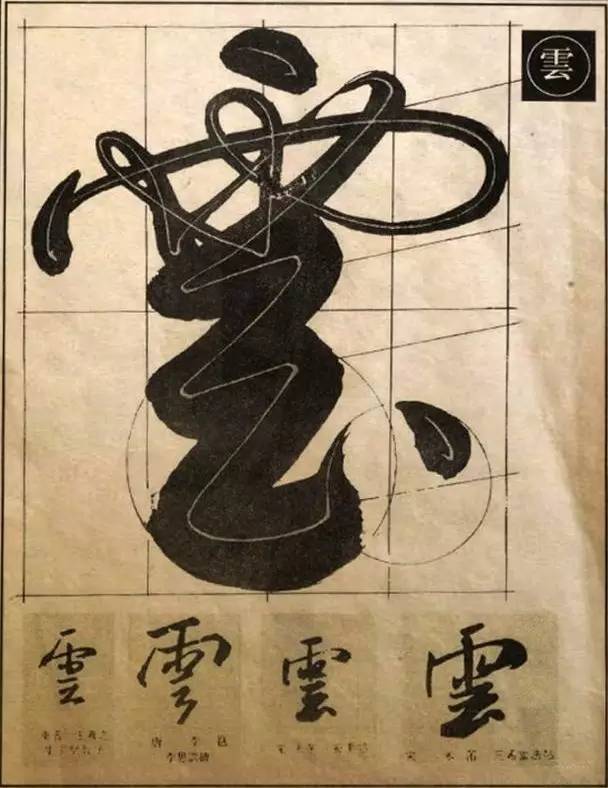

草書は書道の中でも特に自由なスタイルで、各筆画が極度に簡略化され、流れるような動きが特徴的です。草書は、一般的に読みやすさよりも、筆の動きやリズムに重きを置いたスタイルとされ、独自の美しさを持っています。主に感情や思考の流れを表現する手段として用いられ、その自由な形状は観る者に強い印象を与えることが多いです。

一般的に草書は、漢字の基本的な形から離れ、圧縮された形で表現されます。例えば、通常の漢字が持つ特定の線形が大幅にアレンジされ、数画で表記されることが多いのです。これにより、筆者の個性や気分が色濃く反映されるため、草書の作品は一つ一つが独特の芸術作品といえるでしょう。

4.2 草書の歴史的背景

草書の歴史は、書道の成長とともに進化してきました。特に、漢代以降に草書が発展し始めました。この時期、詩が盛んに詠まれ、詩を筆で即興で表現することが求められました。草書はその性質上、迅速な筆運びが可能であるため、詩の即興な表現には最適でした。

また、唐代になると草書は書道の重要なスタイルとして確立されます。特に著名な書家、張旭や顔真卿などが草書における名手として知られ、彼らの作品は今なお評価されています。これらの書家たちは、草書をさらに発展させ、文人文化の象徴的存在となりました。

4.3 草書の技法とポイント

草書を書く際のポイントは、筆の運び方とリズムです。草書は、速さと流動性が求められるため、力を抜いて筆を走らせることが重要です。筆を持ち上げない場合、連続した筆跡が生まれ、文字の動きが強調されます。この際、余分な力を入れないように心がけることが大切です。

草書の技法としては、文字の骨組みを簡略化し、象形的な要素を強調します。たとえば、「日」という字を書く場合、通常の形から、「⊙」のように円の形で表現されることが多いです。このようにユニークな形を生み出すことが、草書の魅力の一つです。

草書はその特性上、個々の書道家が自分の感情や思想を色濃く反映できるため、非常に表現力の高いスタイルです。草書を学ぶことで、書道の新たな側面を楽しむことができ、書道そのものが持つ深い意味を再確認することができるでしょう。

5. 行書と草書の比較

5.1 技法の違い

行書と草書の技法には明確な違いがあります。行書は、読みやすさと流麗さを兼ね備えたスタイルであり、文脈に応じて文字が結びついて繰り返される一方、草書はより自由で流動的、そしてスピーディな動きを強調します。行書は基本的な形を保ちながら、筆の運びで美しさを生み出しますが、草書は形が抽象的になり、思考や感情の流れを重視します。

たとえば、行書での「愛」という字は、あくまで固形的で、一定の形を持っているのに対し、草書ならば「愛」を数画で表現し、その過程の動きが強調されることになります。このように、筆致の使い方や意図によって、2つのスタイルは異なる印象を与えるのです。

5.2 使い分けの方法

行書と草書の使い分けは、書かれる文の目的や情景によって決まります。行書は、手紙や詩の表現として適しており、特に形式的な場での使用においては重宝されるでしょう。一方で、草書はアートとしての要素が強く、感情や思想を表現するためのモダンな手法として広く用いられることが一般的です。

また、行書は日常生活の中での使用において負担が少なく、読者にも理解されやすいため、そんな場面で非常に役立ちます。では、草書は親しい人々との交流や、自己表現の場としての役割を果たすことが多く、特別なメッセージを伝えるときに適しています。どちらのスタイルも、それぞれのシチュエーションに基づいて使い分ける効果があります。

5.3 両者の魅力

行書と草書、それぞれの書体には独自の魅力があります。行書は、優雅さと親しみやすさを併せ持ち、多くの場面でその実用性が発揮されます。また、行書で表現された文字は、書家自身の息遣いを感じさせ、見る者に心地よい印象を与えます。

一方、草書の魅力は、自由な形状や奔放な感情の表現にあります。草書は、一つ一つの作品が書き手の個性やスタイルを色濃く映し出すため、視覚的に面白いアート作品としても評価されます。両者の技法やスタイルを学ぶことで、自分自身の表現力を高めるだけでなく、書道の深い奥行きに触れることができるでしょう。

6. 書道を楽しむために

6.1 書道教室の紹介

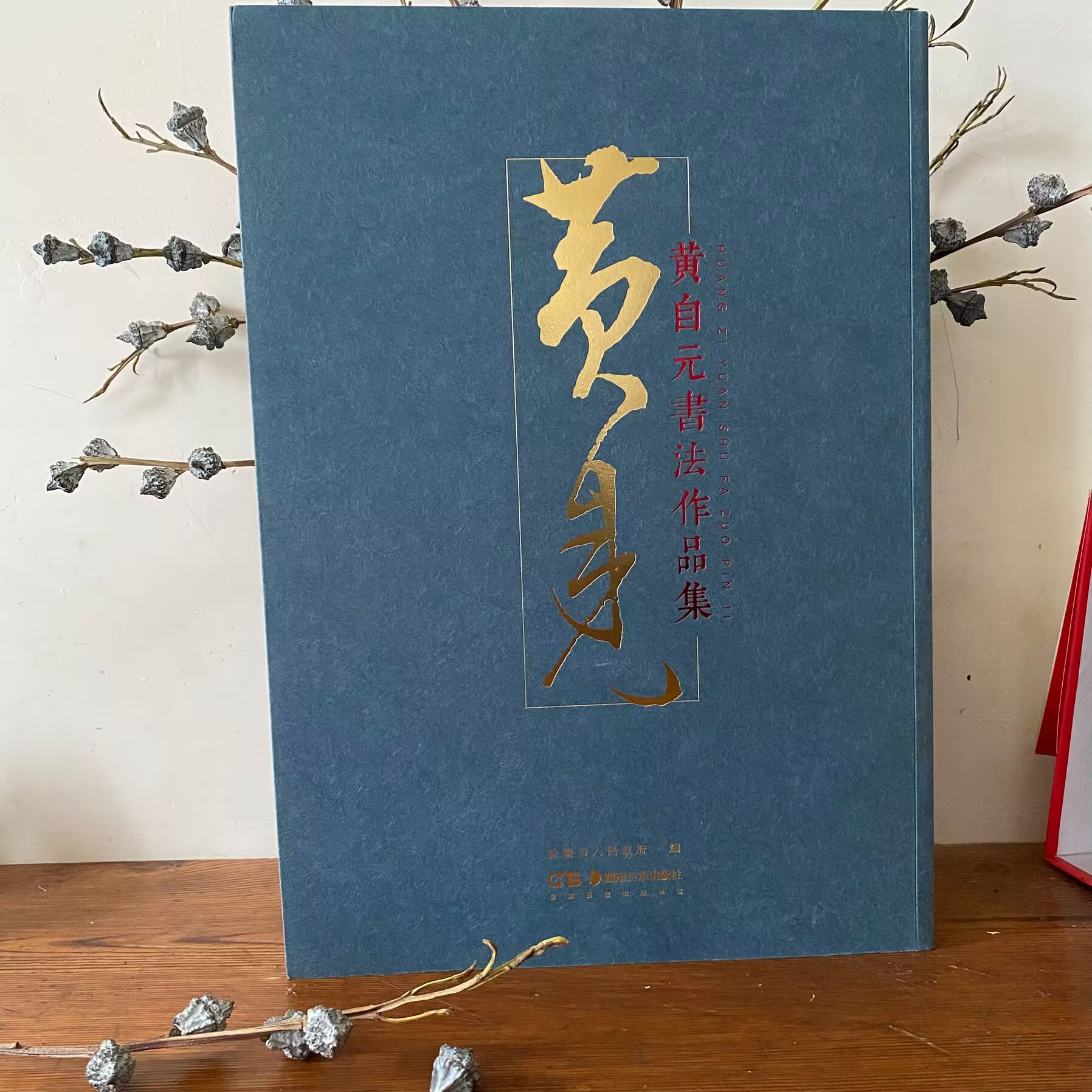

書道を楽しむためには、実際に教室で学ぶことをお勧めします。多くの地域に書道教室が存在し、プロの書道家から直接指導を受けることができます。教室では、基本的な技術から始まり、徐々に行書や草書の書き方を学ぶことができます。特に初心者向けのクラスでは、基礎からしっかりと学ぶことができ、自信を持って作品を作ることができます。

また、教室では他の参加者と交流することもでき、互いに清書の見せ合いやフィードバックを行うことで、楽しい学習環境が生まれます。書道を共に学ぶ仲間との交流は、モチベーションや楽しさを一層高めてくれることでしょう。

6.2 自宅での練習方法

自宅でも気軽に書道を楽しむことができます。まずは、書道セットを購入し、基礎的な道具を揃えることから始めましょう。インターネットや書道書を参考にしながら、基本的な技法やルールを身につけることが重要です。毎日の練習を通じて、徐々に自分のスタイルを見つけ、成長を感じることができるでしょう。

特に、自宅での練習時には、リラックスできる環境を整えることが大切です。好きな音楽を流す、香りの良いお香を炊くなどして、書道の時間を「特別な」ものにしてください。そうすることで、より楽しみながら練習できるはずです。

6.3 書道作品の発表方法

書道を学び、技術が向上したら、自分の作品を発表する機会を設けるのが良いでしょう。地域の書道展やコンテストに参加することは、自分の作品を他者に見せる良いチャンスです。これにより、自信を持って自分の表現を発表することができ、他の書道家との交流も生まれます。

また、SNSなどを利用して自分の書道作品をシェアするのも一つの方法です。たくさんの人々によって評価され、コメントをもらうことで、次の作品に向けてのモチベーションが上がります。書道を楽しむためには、自分自身の成長を祝うことと、周囲と共に楽しむことが不可欠です。

終わりに

書道は、中国の文化と美学を深く理解するための素晴らしい手段です。行書と草書という異なるスタイルを学び、それぞれの技法を駆使することで、書道の魅力をさらに引き出すことができます。初心者から上級者まで、誰でも楽しむことができる書道の世界に飛び込んで、ぜひその美しさを体感してみてください。あなたの手の中にある筆が生み出す文字には、感情や思いが詰まっています。その一筆一筆が、あなた自身を表現する特別なアートとなることでしょう。