伝統的な中国の音楽は、その深い歴史と文化的背景に根ざしており、伝統楽器はその表現の柱となっています。しかし、これらの楽器を作るために使用される素材や製作の過程は、環境への影響を与える可能性があります。近年、持続可能性の観点から、伝統楽器の素材や製作方法について再評価が行われています。本記事では、伝統楽器の素材、環境への影響、そして現代における再解釈について詳しく探求していきます。

1. はじめに

1.1 伝統楽器の重要性

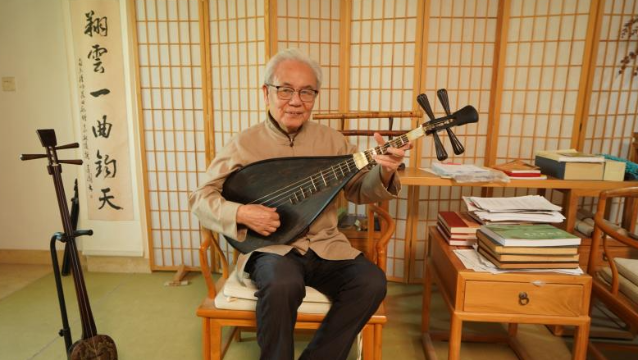

中国の伝統楽器は何世代にもわたり、文化の伝承やアイデンティティの象徴として機能してきました。たとえば、古筝(グーチェン)や二胡(アーハ)、琵琶(ピパ)といった楽器は、それぞれ独自の音色を持っており、中国の音楽を愛する人々にとって欠かせない存在です。これらの楽器は音楽だけでなく、舞踊や詩とも深く結びついており、中国文化全体の発展に寄与してきました。

また、伝統楽器は特定の地域で特有の製法や素材を用いることで、その地域の文化的な特色を反映しています。たとえば、北方の楽器は硬くしっかりした音色を持つ一方、南方の楽器はより柔らかい響きを持つことが多いです。このように、楽器の音色は地域の風土や生活習慣とも密接に関連しており、音楽の多様性を生み出しています。

最後に、伝統楽器は音楽だけにとどまらず、社会的な儀式や行事、さらには教育の場でも重要な役割を果たします。楽器を通じて、世代を超えた知識や技能の継承が行われるため、文化的なアイデンティティの維持に寄与しています。

1.2 サステナビリティの概念

サステナビリティ、つまり持続可能性は、今日の世界において非常に重要な概念です。特に環境問題が深刻化する中、持続可能な資源の管理や生産方法が求められています。中国の伝統楽器製作においても、これらの視点が必要不可欠です。楽器を作るための素材は、自然から得られるものが多く、その採取や利用の仕方が環境に与える影響は計り知れません。

たとえば、木材や金属、織物や皮革は、伝統楽器の主要材料ですが、その採取過程において生態系への影響が懸念されます。特に希少な木材を使用する楽器は、森林破壊の一因となることもあります。したがって、持続可能な方法での素材調達が必要です。

さらに、サステナビリティは環境問題だけでなく、経済面や社会的な側面にも関連しています。楽器製作における持続可能なアプローチは、地域経済の発展や職人の技術の保存にもつながります。このように、伝統楽器とサステナビリティの関係は非常に深いものがあります。

2. 伝統楽器の素材

2.1 木材の使用

伝統楽器の多くは、木材を主な素材として使用しています。木材はその音の響きを生み出す重要な要素であり、種類によって音質や音色が大きく変わります。例えば、古筝はアカシアや桐の木で作られることが多く、それぞれに特有の音響特性があります。アカシアは明るくクリアな音を出し、桐は柔らかで温かみのある音色を提供します。

しかし、森林伐採が進む現代において、持続可能な木材の採取は重要な課題です。適切な管理が行われないまま木材が採取されると、森林が失われ、生態系に深刻な影響を及ぼすことになります。現在では、持続可能な森林管理の下で、認証を受けた木材を使用する取り組みが進められています。例えば、FSC(森林認証制度)で認められた木材を使用することで、持続可能な資源を確保しながら、伝統楽器を製作することが可能です。

また、一部の職人は再利用やリサイクルを利用して、古い楽器を修復したり、新しい楽器を作る際の材料として使ったりしています。このようなアプローチは、環境への影響を最小限に抑えつつ、伝統的な技術を次世代に伝える助けともなります。

2.2 金属の役割

金属も伝統楽器の重要な素材の一つであり、特に打楽器や弦楽器ではその響きに大きな影響を与えます。たとえば、鉄や銅、青銅は一般的に使用され、各金属の特性によって楽器の音色は異なります。二胡の弦には金属の弦が使用されており、その直線的で力強い音は金属の特性によるものです。

しかし、金属の採掘もまたサステナビリティの問題を抱えています。多くの金属は地下資源から取得され、採掘には大量のエネルギーと水が必要です。この過程で発生する環境汚染や生態系への影響は無視できません。そのため、環境に配慮した製法やリサイクルの取り組みが求められるようになっています。

最近では、環境に優しい金属素材へのシフトが進んでおり、リサイクル金属を使用するなどの工夫が行われています。これにより、製作過程での環境負荷の軽減が図られ、さらに楽器の製作においても、経済的な持続可能性が高まります。

2.3 織物と皮革

伝統楽器には、織物や皮革も使用されており、これらの素材は楽器の外装やパーツの一部として重要な役割を果たします。たとえば、鼓の膜や、伝統的な楽器ケースは、多くの場合、革や布で作られています。これらの素材は楽器の外観に美しさを追加し、演奏時の手触りや強度にも影響を与えます。

しかし、織物や皮革の生産過程にも問題があります。特に、皮革は動物の皮を用いるため、畜産業に起因する環境問題が懸念されます。過剰な畜産は温室効果ガスの排出や土地の劣化を引き起こすことがあります。このため、持続可能な製品の選択が求められています。

近年では、持続可能な繊維や動物福祉に配慮した革が注目を集めています。たとえば、再生可能な植物繊維や人工皮革が、楽器製作に採用されることが増えています。これにより、環境への負荷を軽減しつつ、伝統的な技法やデザインを守ることが可能となっています。

3. サステナビリティと環境影響

3.1 資源の持続可能な管理

伝統楽器の製作において、資源の持続可能な管理は必要不可欠です。特に、木材や金属、皮革などの自然資源は、適切に管理されないと枯渇する危険性があります。近年の環境意識の高まりに伴い、持続可能な資源の調達が求められるようになっています。

たとえば、木材の選定においては、環境保護団体や専門機関から認証を受けた管理された森林から木材を調達することが推奨されています。これは、持続可能な森林管理を促進するだけでなく、職人や製作者が環境意識を持つきっかけともなります。

また、金属のリサイクルもサステナビリティの観点から重要です。古くなった楽器や素材をリサイクルすることで、新しい資源を無駄にせず、環境への負荷も軽減することができます。最近では、リサイクル金属を使用した伝統楽器の製作も増えており、環境に優しい製品の選択肢として広がっています。

3.2 環境への負荷とその軽減

楽器製作における環境への負荷を軽減するためには、製作過程の見直しが必要です。具体的には、エネルギー効率の良い製作方法や、省エネ技術の導入が求められます。例えば、製作工場でのエネルギー使用を再評価し、再生可能エネルギーを取り入れることで、環境負荷を大幅に軽減することが可能です。

さらに、楽器を製作する際の廃棄物の管理も重要な課題です。一般的な製作プロセスでは、材料を切断した際に多くの廃材が出ますが、これを削減するために新しい技術を導入することが必要です。たとえば、精密な加工技術を用いることで、必要最小限の素材だけを使用することができ、廃棄物を減少させることができます。

また、環境への負荷を軽減するためには、消費者の意識も重要です。環境に配慮した製品を選ぶことや、使用後の適切なリサイクルを実施することによって、製作側と消費者の双方がサステナビリティに貢献することができます。

4. 現代における再解釈

4.1 伝統楽器の革新

現代においては、伝統楽器が存続するためには革新が求められています。伝統的な音色や製作技術を守ることも大切ですが、同時に新しいアプローチを取り入れることで、より幅広いオーディエンスにアピールすることが必要です。新しいアレンジや現代音楽との融合は、その最たる例です。

たとえば、古筝を使用した現代音楽のプロジェクトや、伝統音楽とポップスを組み合わせた演奏など、さまざまな試みが行われています。これにより、従来の聴衆だけでなく、新しい世代のリスナーにもアプローチすることができ、伝統音楽の魅力を広めることにつながっています。

さらに、伝統楽器を使用したパフォーマンスアートやコラボレーションも見られます。舞台芸術や映像との融合により、楽器の持つ力強い表現力を引き立て、新たな鑑賞体験を提供しています。

4.2 新素材の導入

最近では、新しい素材を取り入れることで伝統楽器の製作に革新をもたらす試みも増えています。環境への配慮やコストの効率化を目指し、従来の木材や金属に代わる新しい素材が開発されています。例えば、軽量で強度のあるコンポジット材料や再生可能な植物性素材が研究されています。

これにより、伝統楽器の製作が持続可能になり、環境への負荷を低減するだけでなく、楽器自体の性能向上にも寄与しています。新素材を使用することで、より多彩な音色や独自のデザインが可能になり、演奏者の表現の幅が広がります。

また、新素材の採用は、製作現場での技術革新にもつながります。新しい製法や製作プロセスの導入は、多くの職人に新たなスキルを要求するため、教育やスキルの継承が重要となります。これにより、伝統と革新の融合によって、未来の楽器製作が進化していくことが期待されています。

4.3 地域社会における再評価

伝統楽器を取り巻く環境や社会的な文脈も、現代において再評価されています。地域社会では、地元の楽器職人や演奏家によるワークショップやイベントが開催され、伝統音楽の魅力を多くの人に伝える取り組みが行われています。これにより、地域の文化やアイデンティティの保持が促進されています。

また、地方自治体や文化団体は、伝統楽器を通じた地域振興のプロジェクトを進めており、新しい世代への伝承が重要なテーマとなっています。田舎に住む若者が、家族や地域の伝統を学び、興味を持つことで、未来の伝統楽器を支える新しい担い手と成り得ることがあります。

地域産業としての側面も見逃せません。地元の素材を活用した楽器製作や、伝統技術を用いた製品の販売は、地域経済の活性化に貢献しています。このように、伝統楽器の存在は地域内での経済循環を生み出し、持続可能な地域社会を構築する助けとなっています。

5. まとめ

このように、伝統楽器におけるマテリアルとサステナビリティの視点は、現代の音楽文化において極めて重要なテーマとなっています。伝統楽器はその音色や製作技術が受け継がれる一方で、新しいアプローチや素材の導入を通じて、持続可能な未来へと進化し続ける必要があります。

今後は、地域社会や環境への配慮をしつつ、伝統を継承するための新たな取り組みが求められます。若い世代が伝統音楽に興味を持ち、参加することで、文化の活力を保ちつつ、サステナビリティを実現していくことが期待されます。

また、伝統音楽と持続可能性の共存は、私たちの音楽文化だけではなく、より広い視野での未来社会に対する希望をもたらすものです。音楽を通じて形成されるコミュニティや、持続可能な資源の利用がもたらす新しい価値観が交錯する未来を見据え、私たち一人ひとりができることに取り組んでいくことが重要です。