武道、特に中国の武道は、単なる格闘技や戦いの技術ではなく、深い哲学的背景を持っています。中国文化の中で武道は、精神的、道徳的な成長を促進する手段とされています。武道を学ぶことによって、心身の調和を図り、自らの内面と向き合いながら倫理観や道徳的な価値観を育むことができるのです。

この文章では、中国の武道における倫理観と道徳について詳しく探っていきます。武道の歴史や哲学、さらには現代社会における意義についても考察し、武道がどのように人々の価値観に影響を与え、日常生活において重要な役割を果たすのかを見ていきましょう。

1. 武道の概念と歴史

1.1 武道の定義

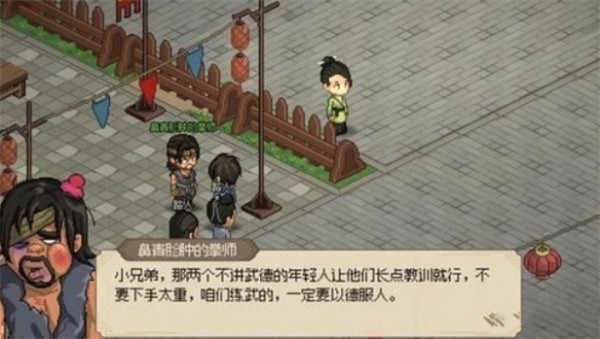

武道の定義は幅広く、地域や流派によって異なることがありますが、一般には「武力を用いて自己を守る技術、またはそのための精神的な修行」ということができます。日本の武道が持つ「道」という概念は、中国の武道でも共通してみられます。この「道」は、単に技術を意味するだけでなく、人生の指針や生き方を示すものです。武道を学ぶことは、単なる身体能力の向上にとどまらず、自己の成長を促す重要な要素となります。

1.2 武道の起源と発展

武道の起源は古代中国にまで遡ります。紀元前3000年頃の文献には、すでに戦いの技術を教える「兵法」が存在していたとされています。この時代、武道は戦争のための技術であり、主に兵士や武人たちによって実践されていました。しかし、徐々に時代が進むにつれて、武道は戦争のためだけでなく、自己修養や道徳教育の手段とされるようになりました。

特に、唐代や宋代には、多様な武道流派が生まれ、その中で太極拳や少林拳などが発展しました。これらの武道は、身体技術だけでなく、内面的な修行や精神性にも焦点を当てるようになり、今日の武道の基礎を築いていくのです。

1.3 武道の種類と特徴

中国には、多くの武道の流派があります。例えば、太極拳はその柔らかな動きと呼吸法に重点を置いており、心身の調和を重視しています。一方で、少林拳はその激しい動きと力強さが特徴で、武道だけでなく、武士道精神の表現とも言える存在です。また、剣術や弓道なども重要な武道として挙げられます。

各流派は、それぞれ異なる哲学や技術を持ちつつも、共通して倫理観や道徳的な教えを内包しています。たとえば、少林寺の僧侶は、武道を学ぶことで身体を鍛えるだけでなく、精神の洗練を図ることを目的としています。これは、武道が単なる戦いの技術ではなく、自己を発見し、道徳的な価値観を育てるための方法であることを示しています。

2. 武道と哲学の関係

2.1 中国哲学の影響

中国の武道は、古代の哲学思想から多大な影響を受けています。特に、道家や儒教の教えが武道に取り入れられ、武道の精神的な成長に寄与しています。道家思想は自然との調和を重視し、武道の動きにおいても「無為自然」の考え方が反映されています。このため、武道の技は力で押し通すのではなく、相手との調和を図った自然な流れを重視します。

また、儒教の影響により、武道には倫理的な責任が求められるようになりました。儒教では、仁や義を重んじるため、武道の修行によって体得した技術を悪用せず、常に正義を選択する態度が重要視されています。

2.2 道家思想と武道

道家思想は、武道の動きや哲学の基礎に大きな影響を与えています。道家は「道」の概念を重視し、物事の根本を理解しようとします。この考え方は、武道の修行においても非常に重要であり、自己を見つめ直すことで心身を成長させることが求められます。

例えば、太極拳の練習は、ゆっくりとした動作を通じて心を落ち着けることから始まります。これは「無理をせず、自然の流れに従う」という道家の思想そのものです。このように、道家思想は武道の動きだけでなく、武道家としての生き方にも深く根付いています。

2.3 儒教と武道の関連性

儒教もまた、武道における倫理観を形作る重要な要素です。儒教は、社会的な調和を目指し、家族や社会に対する責任を強調しています。武道家にとって、技術を身につけることは大切である一方、社会に対する倫理的な責任も非常に重視されます。

例えば、武道を学ぶことで得られた技術や知識は、自分自身だけでなく周りの人々を守るために使うべきです。このため、武道の修行を通じて、自己中心的な考えから脱却し、他者と共存することを学ぶことが求められます。これが、儒教の教えと武道の精神を結びつける重要なポイントとなります。

3. 武道における倫理観

3.1 武道の倫理観の基本

武道における倫理観は、自身の技術をどのように扱うかという点に大きく影響します。武道家は、身につけた技術を用いる際に、常に道義的な視点を持つことが求められます。倫理観の基本には「攻撃よりも防御」「強い者が弱い者を守る」という考え方があり、武道は単なる勝敗を競うものではありません。

この倫理観はすべての武道流派に共通しており、修行を通して自らの内面を磨くことが重要視されます。例えば、道場内での練習中に、仲間に対する思いやりや配慮を欠いた行動は、即座に批判されることが多いです。武道は一人で行うものでなく、仲間がいてこそ成り立つため、相手を尊重することが不可欠です。

3.2 正義・義理の重要性

武道には「正義」や「義理」といった概念が深く根付いています。正義は、武道家として行動する際の基本的な指針であり、友人や家族、そして見知らぬ人々を守るためにこの正義感が必要です。例えば、公共の場での暴力行為を目撃した場合、武道家はその場を収めるために自ら立ち上がることが期待されています。

義理は、仲間や師匠に対する感謝の気持ちを示すものであり、武道家にとって非常に重要です。師匠から学んできたことを忘れず、その教えを守ることが義務であるとされています。また、仲間に対する配慮やサポートも含まれ、仲間が困難な状況にいるときには、力を貸すことが求められます。

3.3 武道家の道義的責任

武道家は、技術を高めるにつれて道義的責任も増していきます。技術を持つ者がどのようにその能力を使用するかが、社会全体に影響を与えるからです。この責任を理解し、負うことができるのが真の武道家と言えます。

道場での指導者や先輩たちは、常にこの道義的責任を意識し、後輩たちにもその重要性を教える役割を果たします。もし知識や技術を持ちながら、それを自分の利益のために利用するような場合、武道家としての名声は失われ、信用も失墜してしまいます。そのため、武道家は自らの行動に慎重でなければならず、常に倫理的な判断を下す必要があります。

4. 武道と道徳の実践

4.1 武道の修行と心の成長

武道の修行は、心の成長に大きな影響を与えます。特に、精神的な集中力や自己制御を高めることで、日常生活にも良い影響をもたらします。武道の稽古では、反復練習が重要であり、その過程で忍耐力や努力を続ける姿勢が養われます。

例えば、黒帯を取得するためには、多くの試練や努力が必要です。これを通じて学ぶのは、目標を達成するためには時間と労力が不可欠であるということです。この教訓は、武道だけでなく、将来の人生においても役立つ貴重な実践です。

4.2 武道の実践を通じた倫理形成

武道を通じて養われる倫理観は、実践の中でより深まっていきます。道場での取り組みや仲間との交流を通じて、倫理的な価値観が育まれるプロセスは、他の活動と異なります。武道の練習中に相手を尊重し、特に礼儀を重んじることが、倫理の理解を深める要素となります。

練習の前後に行う「礼」は、相手に対する感謝の気持ちや、武道を学ぶ環境に対する感謝を表します。このようなプロセスを通じて、武道家は単に身体を鍛えるだけでなく、倫理的な意識を育てているのです。

4.3 武道における規律と礼儀

武道の修行の中で、規律と礼儀は非常に重要な要素として位置づけられています。規律は、時間厳守やルールを守ることを意味し、これは武道の精神を育む基盤となります。「遅刻は失礼である」という意識が芽生え、仲間や指導者に対する敬意を持ちながら行動することが求められるのです。

また、礼儀も武道の重要な側面です。道場に入る際の「礼」として、相手に敬意を払い、自分自身を律することが期待されます。このような規律と礼儀は、社会生活においても大きな役割を果たし、武道家が日常生活を送る上での価値観にも影響を及ぼします。

5. 現代社会における武道の意義

5.1 武道の普及と教育の役割

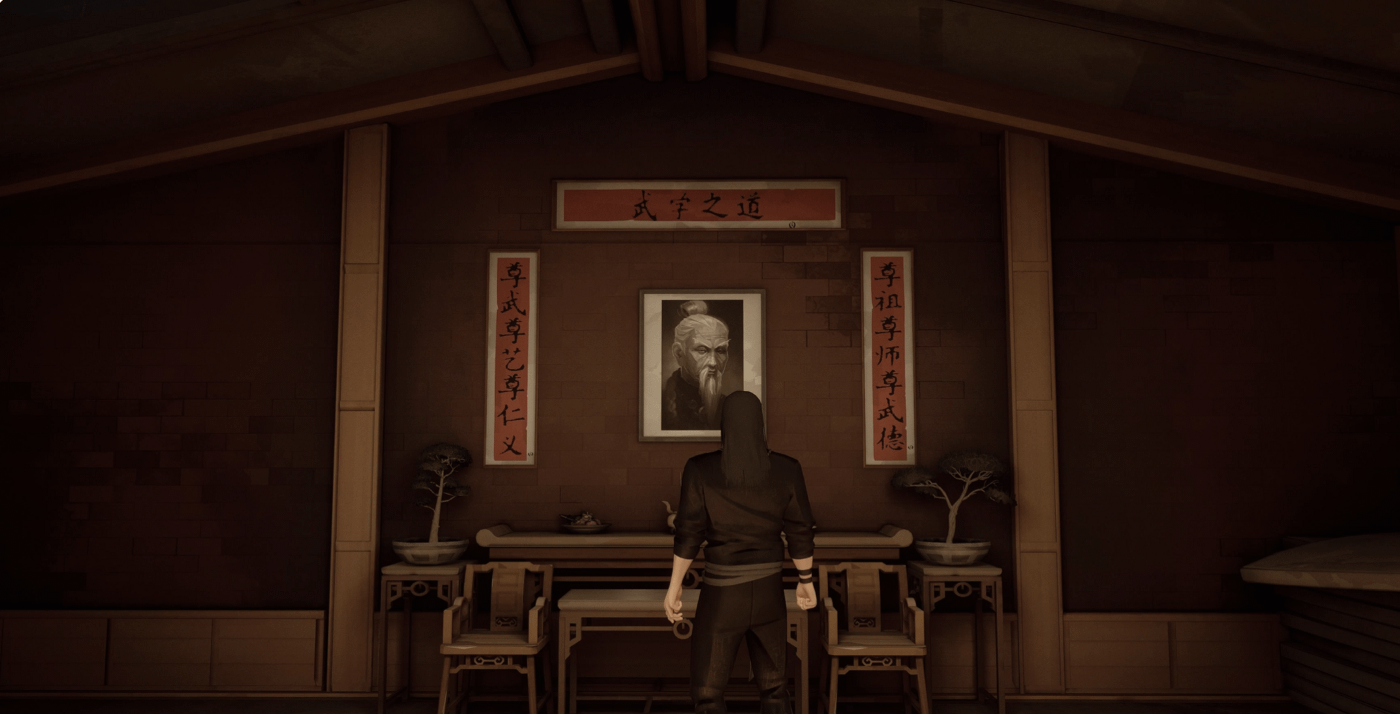

近年、中国の武道は国際的に普及しており、世界中の人々に多くの影響を与えています。多くの国で武道の道場が開かれ、様々な年齢層やバックグラウンドを持つ人々が武道を学びに来ています。これにより、武道は文化の交流や国際理解を深める一助ともなっています。

教育機関においても、武道がカリキュラムに組み込まれるケースが増えてきました。武道の教育を通じて、若者たちは道徳観や倫理観を学び、身体を鍛えるだけでなく、心を育てる重要な機会を得ているのです。

5.2 現代における武道の倫理的価値

武道が持つ倫理的価値は、現代社会においてますます重要視されています。暴力や対立が社会問題化する中、武道が提供する「自らを守る力」と「他者を守る責任」という教えは、多くの人にとって必要不可欠なものとなっています。武道を学ぶことで得られる自信や強さは、ストレスの多い現代社会において非常に効果的に機能します。

例えば、武道を学ぶことで自己防衛能力を高めるだけでなく、困難な状況に直面した際の冷静さや判断力を養うことができます。このようなスキルは、ビジネスや家庭、コミュニティにおいても役立つため、武道家としてのアイデンティティが確立されるのです。

5.3 武道を通じた国際交流と文化理解

武道は文化交流のツールとしても機能します。国際大会や交流イベントが開催されることで、異なる文化背景を持つ人々が一堂に会し、互いに学び合う機会を生み出しています。これにより、武道家同士のコミュニケーションが生まれ、それぞれの武道に対する理解が深まります。

例えば、世界中で開催される武道大会では、参加者は自国の武道を紹介し、他国の武道を学ぶチャンスを得ます。このような経験は、単に運動の範囲を超え、人間的な繋がりを生む重要な要素です。武道を通じて、参加者は共通の価値観や哲学をもとに、異文化理解を促進し、相互の友情を深めることができるのです。

終わりに、武道が持つ倫理観や道徳は、ただ単に技術を学ぶだけでなく、人間としての成長や社会との関係を深めるために欠かせないものです。武道を通じて得られた価値観や教訓は、日常生活の中でも活かされ、自分自身だけでなく社会全体に貢献する力となります。武道が持つこのような側面は、今後も多くの人々にとって非常に価値あるものとなるでしょう。