中国武道における鎖鎌の使用は、多くの人にとって馴染みのない武器かもしれませんが、実は非常に深い歴史と独特な技術が存在します。鎖鎌は、分かりやすく言うと、鎖でつながれた二つの鎌で構成される武器です。これを使うことで、相手の武器を絡めたり、攻撃に対して防御をしながら反撃をすることができるため、非常に効果的な武器となります。この記事では、鎖鎌の歴史、基本的な構造、技術、他の武器との比較、そして現代における実践について詳しく見ていきます。

1. 鎖鎌の歴史

1.1 鎖鎌の起源

鎖鎌の起源は中国の古代に遡ります。この武器は、主に農業で使用される道具である「鎌」が元になったと言われています。農民たちは、自衛のためにこの道具を武器として発展させました。農作業の合間に自分を守るために使う必要から、鎌と鎖が組み合わされて、より効果的な武器へと進化しました。

また、鎖鎌は他の武器と異なり、可動部分があるため、相手の武器を絡めたり、振り回したりすることで攻撃をかわすことができます。戦場では、鎖鎌は素早い動きと相手を翻弄する能力が求められ、多くの武道流派で取り入れられていきました。

1.2 中国武道における鎖鎌の発展

鎖鎌は、明代から清代にかけて特に盛んに使用されるようになりました。この時期、多くの武道流派が現れ、各流派で鎖鎌の使い方が体系化されていきました。例えば、五連鎖鎌という技法は、この時期に発展し、非常に特異な動きを持つ技として知られています。

また、鎖鎌はマスターすべき技術が多く、非常に多様な流派で使われるようになりました。そのため、それぞれの流派で技術や動きが異なり、使い手の個性が反映される武器となったのです。南方の武道では、特に流派ごとに独特なスタイルがあり、各流派が自分たちの技を誇示する場面がよく見られました。

1.3 鎖鎌の文化的背景

鎖鎌は武道だけでなく、文化的な側面でも重要な役割を果たしています。中国文化では、武器は単なる戦闘用具ではなく、精神的な象徴でもあります。鎖鎌を使うことで、武道の精神や哲学が表現され、使い手はその技術を通じて自己を表現することができます。

さらに、儒教や道教の理念も鎖鎌の使い手に影響を与えています。特に道教では、柔らかさと強さのバランスが重視され、その教えが鎖鎌の技術にも反映されています。つまり、鎖鎌を使うことは、単に戦うことではなく、心のバランスを取るための道具としての側面もあるのです。

2. 鎖鎌の基本的な構造

2.1 鎖鎌の部品説明

鎖鎌の基本的な部分は、二つの鎌とそれを繋ぐ鎖で構成されています。鎌は通常、刃が鋭く、斜めに設計されています。この刃の形状は、相手を切るだけでなく、ひっかけるための工夫がなされているのです。使い手は、この刃を駆使して相手を制圧したり、攻撃を回避したりします。

鎖部分は、長さや太さによって違いがありますが、一般には50センチから1メートル程度です。この鎖部分があることで、使い手は鎌を振り回すことができ、動きがより多様になります。さらに、鎖の柔軟性により、相手の武器を絡める技も可能になるのです。

2.2 鎖鎌の材質と特徴

鎖鎌の材質は、通常、鋼や鉄が使われますが、一部の流派では特殊な合金や軽量素材を使用することもあります。軽量化を図ることで、瞬時の動きが可能になるため、現代ではこの点が特に重視されています。武器としての健全性とともに、耐久性も求められるため、制作には高い技術が必要です。

また、鎌の持ち手部分には、滑り止めや握りやすさを考慮した設計がされています。これにより、長時間の使用でも疲れにくく、安定した動きが可能となります。特に、練習時やパフォーマンス時には、その持ちやすさがパフォーマンスの質に直結します。

2.3 鎖鎌のバリエーション

鎖鎌には様々なバリエーションが存在します。例えば、短い鎖を使用した「短鎖鎌」や、ダブルの鎖鎌と呼ばれる二重鎖鎌などがあります。これらは、使い方や攻撃スタイルに応じて選ばれます。また、地域によっても形状やデザインが異なり、その地域特有の技術が反映されています。

さらに、最近ではアニメや映画の影響で、鎖鎌のデザインも変わりつつあります。特に、ファンタジー作品では、装飾的な要素が加えられ、装飾性と実用性を兼ね備えた新しいスタイルが好まれています。このように、伝統的な技術と現代のニーズが融合することで、鎖鎌は進化し続けています。

3. 鎖鎌の技術

3.1 基本的な使い方

鎖鎌の基本的な使い方は、まず相手との距離を取ることから始まります。相手の攻撃を受け流すために、鎖を使って巻きつけたり、振り回したりします。一般的な動きとしては、スタンスを低く保ちながら、迅速な移動と鎌の使い方を織り交ぜます。この動きが、鎖鎌の強みを最大限に引き出します。

さらに、基本的には「切る」「防ぐ」「絡める」という三つの動作が重要です。攻撃する際には、切る動きが主体となり、防御としては鎖を利用して相手の攻撃を避けたり、落ち着いて受け流したりします。また、絡める動作は、相手の武器を利用して攻撃の隙をつくことができるため、非常に有効です。

3.2 戦術的な応用

鎖鎌の戦術的な応用では、相手の動きを読むことが求められます。技術的な攻撃だけではなく、その時の状況や環境を判断する力も重要です。例えば、障害物がある場所では、鎖を使って相手を反撃できない位置に誘導することが可能です。この読みができると、相手との駆け引きが一層面白くなります。

また、複数対一の戦いにおいても鎖鎌の利点は大きいです。一対一の戦いよりも、相手の動きを効果的に利用することができ、多数の敵を振り回して制圧することも可能です。このように、鎖鎌の特性を生かした戦術が、戦局を有利に進めるカギとなります。

3.3 鎖鎌を用いた代表的な技

代表的な技としては「五連鎖」や「絡繰り」という技が挙げられます。「五連鎖」は、鎖を利用して5回連続で相手の動きを縛る技で、非常に難易度が高いですが、成功すれば相手に強いダメージを与えることができます。「絡繰り」は、相手の武器をまとめて絡め取り、反撃に移るための技です。

また、映画や武道のパフォーマンスでも鎖鎌を使用したシーンが多く、観客がその美しさや迫力に魅了されることがよくあります。このように、実用性とは別に、視覚的な要素も重要視されることが多いのです。

4. 鎖鎌と他の武器の比較

4.1 鎖鎌と剣

鎖鎌と剣の大きな違いは、用途と戦い方にあります。剣は主に一対一の戦闘で直線的な攻撃を持つのに対し、鎖鎌はその自由な動きと戦略的な使い方が求められます。剣は切ることに特化していますが、鎖鎌は絡める戦法など、より創造的な攻撃方法が可能です。

一方、剣はその威力から直接的な衝突を狙う場合が多いですが、鎖鎌の場合は相手を翻弄しつつ、動かせるため、悟出までもが違います。このように、戦術や戦闘スタイルにおいて大きな違いがあります。

4.2 鎖鎌と棍棒

棍棒と鎖鎌の違いは、やはりその扱いやすさによるものです。棍棒は直線的な攻撃がメインであり、力任せに振り回すことが基本ですが、鎖鎌はそれに比べて一発の威力は少ないものの、複雑な動きが可能です。特に、鎖鎌は相手の武器を利用して自己防衛する能力に長けています。

また、縄や鎖を用いた絡め技が多く、確実に相手を捉えるための技術がたくさんあります。そのため、絡める技術を好む人にとっては、鎖鎌の方がより魅力的に映るでしょう。

4.3 鎖鎌と他の遠距離武器

鎖鎌と遠距離武器(例えば弓やスリングショット)との比較では、対局的な特質があります。遠距離武器は、相手との距離を保ちながら攻撃することができますが、効率の良い近接戦においては鎖鎌に軍配が上がります。また、近接距離においては、鎖鎌を素早く使いこなすことで有利になれることが多いです。

遠距離武器は、準備や狙いを定めるための時間がかかるのに対して、鎖鎌はその瞬発力を生かした攻撃ができます。そのため、鎖鎌を使った戦略が求められる場面が増えてきます。

5. 鎖鎌の現代的な実践

5.1 現代武道における技術継承

現代の武道において、鎖鎌の技術継承がどのように行われているかという点も非常に重要です。多くの流派では、古典的な技術を残しつつも新しい技法が開発されています。例えば、伝統的な動きを取り入れつつ、スポーツとしての競技性を持った形で発展しているケースが見受けられます。

このように、過去の技術を大切にしながらも現代に適した形で進化させている流派が多く、鎖鎌の技術が現代においても生き続けています。トレーニングプログラムにおいても、鎖鎌の技術は特別に設けられることがあり、見学者も参加できるようになっています。

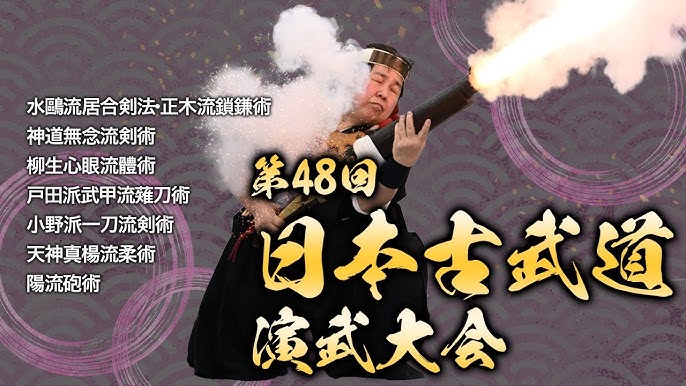

5.2 鎖鎌のパフォーマンスと競技

近年では、鎖鎌を用いたパフォーマンスが数多く行われており、一般の人々にもその魅力が伝わっています。特に武道の大会や祭りでは、パフォーマンスによってその技術の美しさや難しさを披露する機会が増えています。パフォーマンスには、素早さや変則的な動きを駆使する場面があり、観客を惹きつけています。

更に、地域の伝統産業としても鎖鎌を使った特有のパフォーマンスが盛んです。これにより、鎖鎌に対する新しい関心が芽生えてきています。見た目の美しさや動きの鮮やかさが強調されることで、観る者の心をつかむ機会も多いのです。

5.3 武道教育における鎖鎌の重要性

武道教育において、鎖鎌は非常に重要な位置を占めています。決して簡単ではないこれらの技術を学ぶことで、学生たちは心身ともに鍛錬を受けます。また、鎖鎌の技術は、自己表現や自己管理の能力を高めるため、武道の教育において特に役立つ要素です。

現代では、学校やクラブ活動で鎖鎌を教えるところも多くあります。子供たちがこの武器に触れることで、古典的な武道の魅力を感じることができ、次世代へと技術が受け継がれていく可能性も広がるでしょう。

終わりに

以上が、中国武道における鎖鎌の使用についての紹介でした。鎖鎌は深い歴史を持つ武器であり、その技術や文化的背景は非常に多様です。基本的な構造から、技術、他の武器との比較、さらには現代における実践までを通じて、鎖鎌の魅力や特性が伝わったのではないかと思います。

鎖鎌は単なる武器ではなく、武道の深い哲学や精神を表す象徴でもあります。武道を学ぶことは、技術の習得だけでなく、自己を見つめ直し、人生のバランスを考えることにも繋がります。このように、鎖鎌を通じて中国武道の奥深さを感じ、より多くの人々がこの素晴らしい文化を体験してほしいと願っています。