中国の武道は、数千年にわたって発展し、単なる戦闘技術を超えた文化的な象徴となっています。武道の指導者たちは、技術の習得だけでなく、弟子たちの精神的成長や人間形成にも力を注いでいます。この文章では、中国武道の指導者たちの哲学や教育スタイルについて探求し、歴史的背景、有名な指導者の教育理念、教育技法、そしてこれらが日本の武道に与えた影響について詳しく説明していきます。また、未来の武道指導者に求められる資質についても考察します。

1. 武道の歴史と文化的背景

1.1 武道の起源

中国の武道の起源は、古代の戦闘技術や軍事戦略に基づいています。紀元前の時代から、武道は自衛や狩猟のための技術として発展しました。特に、春秋戦国時代(紀元前770年-紀元前221年)において、武道が体系化され、様々な流派が生まれました。この時代の兵法書『孫子』は、戦略や戦術の基本を示し、武道指導者たちの哲学の基盤となりました。

さらに、武道は道教や儒教と結びつき、精神的な側面も重要視されるようになりました。道教の影響を受けた武道では、内面的な修行や自然との調和が強調され、これが後の武道指導者の教育哲学にも色濃く反映されています。このように、武道は単なる技術だけでなく、哲学や倫理観を包含した総合的な体験として形成されていきました。

1.2 武道の発展と変遷

武道は、時代の変化と共に進化してきました。明代から清代にかけては、武道が武士や武道家の間で広まり、特に南北の武道流派が盛んになりました。また、近代になると西洋文化の影響を受けて、武道の教育スタイルや理念も変わっていきました。これにより、競技としての側面が強調され、武道は国際的なスポーツとしても認識されるようになりました。

例えば、20世紀初頭には、武道の競技化が進み、武道大会や試合が開催されるようになりました。この競技の場では、技術だけでなく、精神力や戦略が求められ、選手たちは自らの限界に挑戦することになります。しかし、技術の追求だけに偏ることなく、武道の本来の目的である内面的な成長や道徳的な教育が忘れられることのないよう、指導者たちは常にそのバランスを取ることが求められています。

1.3 武道における文化的影響

武道は中国文化の重要な要素となり、他の文化や芸術とも密接に関連しています。例えば、武道に関連する音楽や絵画、詩などは、多くの武道指導者や弟子たちによって創作され、武道の美学を表現してきました。また、映画やテレビの中でも武道が重要なテーマとして取り上げられ、国際的な評価を得ることができました。

さらに、武道は教育の一形態としても広く受け入れられています。現代の中国では、学校教育や地域社会において、武道が道徳教育の一環として取り入れられることが多く、子どもたちに身体活動を通じて健全な社会性を育む手段とされています。こうした文化的影響を背景に、武道指導者たちは弟子たちに対して、技術だけでなく、道徳的な価値観の形成をも重視した教育を行っています。

2. 著名な武道指導者の紹介

2.1 董宏猷とその教育哲学

董宏猷は、近代中国の著名な武道指導者の一人であり、特に太極拳の普及に貢献したことで知られています。彼の教育哲学は、武道を技術としてだけでなく、人生の指針として捉えることにあります。董は、武道が身体的な鍛錬だけでなく、精神的な成長や自己理解の手段であると考えていました。

彼の教育スタイルは、個別指導を重視し、一人ひとりの技術や理解度に応じたアプローチを取っていました。董の指導方法は、単に技の伝授にとどまらず、弟子たちに自己を見つめ直すよう促し、武道を通じて自己を完成させることを目指していました。このように、彼の教育哲学は、武道を人生全体にわたる学びと捉え、生徒たちの道徳的成長を重視していました。

2.2 錢懷栄の指導スタイル

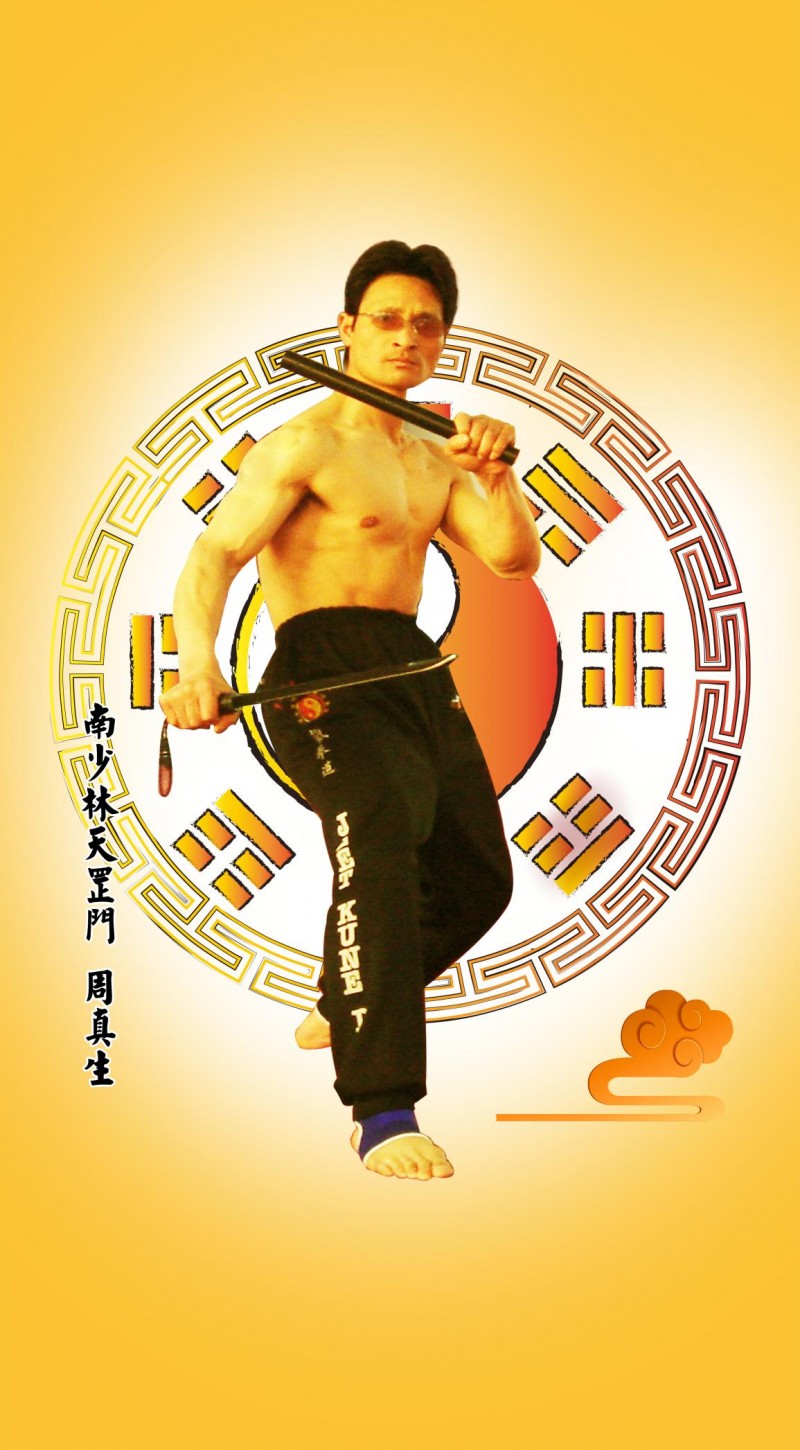

錢懷栄は、近現代の武道における重要な指導者であり、特に少林拳の継承に力を注いだことで知られています。彼の指導スタイルは、伝統に基づいた厳格な修行を重視しつつも、弟子の創造性や個性を尊重するものでした。錢は、動きや型をただ教えるのではなく、それぞれの弟子が持つ独自の特性を引き出すことを目指しました。

また、錢の指導方法には、実践的な演習が多く取り入れられており、戦闘のシミュレーションや体験を通じて弟子たちが技術を深く理解することを促しました。彼は「武道は生き様である」と強調し、そのためには強い精神力と倫理観を持つことが必要だと教えました。錢の哲学は、武道がただの競技ではなく、人生の重要な一部であるという認識を弟子たちの心に植え付けるものでした。

2.3 孫子兵法と武道の関係

孫子の『孫子兵法』は、戦略と戦術に関する名著であり、その影響は武道指導者たちにとって計り知れません。この古典は、武道の技術だけでなく、心構えや判断力、戦略的思考を育むための基礎ともなっています。多くの武道指導者は、『孫子兵法』の教えを通じて、競技や戦闘だけでなく、日常生活における判断力や人間関係の構築にも応用するよう指導しています。

例えば、孫子は「敵を知り己を知れば、百戦危うからず」という教えを通じて、自分自身と相手の理解が重要であると説いています。この考え方は、武道による自己鍛錬や相手への配慮の重要性を強調するものであり、指導者たちはこれを教育哲学の中心に据えています。孫子の教えを重視することで、武道は単なる戦闘技術の習得に留まらず、広く人間の成長や社会的な関係の改善に貢献しています。

3. 武道における教育スタイル

3.1 伝統的な教育方法

中国武道の伝統的な教育方法は、師弟関係を中心に構築されています。この関係性は、師が弟子に技術と知識を伝えるだけでなく、倫理観や人生観をも教える重要な要素です。伝統的な武道道場では、通常、静かな環境が保たれ、弟子たちは黙々と型を身につけたり、基礎的な運動を繰り返したりします。このような修行は、身体的、精神的な集中を促進する助けとなります。

さらに、伝統的な方法には、礼儀作法や精神的な教えも重要視されており、弟子は師に対して常に敬意を払うことが求められます。これにより、武道の修行は単なる技術習得にとどまらず、精神的な成長や人格形成の過程ともなります。多くの崇高な武道指導者たちは、教育の一環として道徳的な価値観を伝え、弟子たちに人間性の重要性を教えています。

3.2 現代的な教育手法

近年では、伝統的な教育方法に加えて、現代的な教育手法も取り入れられています。例えば、武道の指導者はテクノロジーを活用し、映像を使った分析や、パフォーマンスの記録を通じて、弟子たちに自己評価を促すことが一般化しています。このような方法は、弟子が自分の進捗を可視化し、自己改善のための具体的な目標を設定できる手助けとなります。

また、競技としての武道が普及する中で、心理的なトレーニングも重視されています。多くの武道指導者は、メンタルトレーニングや集中力を高める方法を取り入れ、弟子たちが試合の際に精神的な安定を保つことができるよう指導しています。これにより、技術だけでなく、心の強さも育むことが可能になります。

3.3 競技性と精神性のバランス

武道における教育スタイルは、競技性と精神性のバランスを取ることが重要です。競技としての側面が強まる中で、技術の向上や勝利を求める気持ちは自然なものですが、それが過度になると本来の武道の意味が失われる危険があります。指導者たちは、競技性を追求しつつも、心の成長や道徳的な価値観の重要性を忘れないようにする必要があります。

多くの武道流派では、精神性を重んじることで競技性との調和が図られています。例えば、試合の後には師が弟子に対して勝敗にかかわらず学びを振り返らせ、自己反省を促します。これにより、単に勝つことだけに終わらず、精神的な成長を伴った総合的な成長が実現されます。また、武道を通して得られる人間関係やコミュニケーション能力も、精神性を高める要素として位置付けられています。

4. 日本における中国武道の影響

4.1 日本武道と中国武道の比較

日本の武道は、中国武道から多くの影響を受けて発展してきました。特に、剣道や空手などは、中国の武道が伝わる過程で独自のスタイルや哲学を形成しました。中国武道の「気」や「内功」という概念は、日本の武道にも取り入れられ、精神的な要素が強調されるようになりました。

しかし、日本の武道は、技術や戦術の面だけでなく、礼儀作法や精神性、特に「武士道」といった倫理観も大きな影響を与えています。武士道は、戦士の生き様や価値観を象徴するものであり、日本の武道指導者たちは、技術だけでなく、道徳的な教えを弟子たちに対しても伝えています。これにより、日本の武道は武道そのものを超えた文化的な意義を持つこととなり、中国武道との違いが際立っています。

4.2 中国武道の普及とその効果

中国武道は、国際的に広がりつつあり、その普及は日本をはじめとする多くの国で見られます。武道スタジオや道場が世界中に設立され、武道を学ぶ外国人の数は年々増加しています。この流れは、単に技術を習得することを目的とした活動だけでなく、文化交流や国際理解を深めるための手段ともなっています。

中国武道の普及は、健康増進やストレス解消という側面でも注目されています。武道の動きは、心身の調和を重視し、禅的な要素も取り入れられているため、多くの人々にとって心の安定をもたらす方法として評価されています。武道指導者たちは、こうした健康や精神面での効果を強調し、弟子たちに対して積極的にその重要性を伝えています。

4.3 日本における武道指導者の役割

日本における中国武道の指導者たちは、古代の伝統を尊重しつつも、現代社会のニーズに応えた教育を行っています。彼らは、技術だけでなく、文化や歴史、さらには哲学的な観点を取り入れた指導を心がけており、弟子たちに対して総合的な理解を促します。

また、日本の武道指導者は、国際的な学生にも教える機会が増えており、多様なバックグラウンドを持つ弟子たちとの交流が期待されています。これにより、日本の武道は、単なる技術や戦術を教える場から、異文化理解や国際交流の場としても機能するようになっています。このような指導者の役割は、ますます重要性を増しており、新たな時代の武道教育の在り方を示すものとなるでしょう。

5. 未来の武道指導者に求められる資質

5.1 倫理観と人格形成

未来の武道指導者には、強い倫理観と高い人格が求められます。弟子たちに教える現場において、指導者自身が模範となることで、弟子たちもその姿勢を見習うことができます。つまり、単に技術を教えるだけではなく、人格的な成長を促すような指導が重要です。

武道指導者は、道徳的価値観を強調し、弟子たちに社会に貢献する人間としての成長を促す役割を担います。そのために、自己を律し続け、自己成長を追求する姿勢も求められます。これにより、弟子たちが健康的な人間関係を築く力や責任感を持てるような指導が可能となるでしょう。

5.2 終身学習の重要性

また、未来の武道指導者は、終身学習を重視することが大切です。時代の進化とともに、技術や情報は常に変化しています。指導者自身が学び続ける姿勢を持つことで、弟子たちにも学びの重要性を伝えることができます。これにより、武道は技術の習得にとどまらず、人としての成長をも促す教育が実現できます。

現代においては、オンライン学習や交流の機会も増えており、指導者は様々な手段を活用して自己研鑽に励むことが可能です。新たな知識や技術を取り入れることで、より効果的な指導が行えるようになります。さらに、国際的な視点を持つことは、弟子たちの幅広い理解を助ける要因となるでしょう。

5.3 グローバルな視点と実践能力

最後に、未来の武道指導者には、グローバルな視点と実践的な能力も求められます。国際化が進む中で、異文化間の理解やコミュニケーション能力が重要です。指導者自身が多様な文化を理解し、敬意を持って接することで、弟子たちにもその重要性を伝えることができます。

また、実践的な能力を持つ指導者は、現場での経験や技術を活かし、弟子たちに実践的な学びを提供できます。競技や演武だけでなく、生活の中で役立つスキルや考え方を教えることによって、武道の学びをより深いものにできます。このような指導者たちは、弟子たちに対して新たな可能性を開く鍵となることでしょう。

終わりに

中国武道の指導者たちの哲学と教育スタイルは、技術の習得を超えた深い意義を持っています。彼らのアプローチは弟子たちの人格形成や倫理観の育成、そして文化的背景を踏まえた教育を重視したものです。未来の武道指導者には、倫理観、終身学習、国際的な視点が求められます。このような資質を持った指導者たちが、武道の伝統を守りつつ、新たな時代のニーズに応えた教育を続けることで、武道はさらに発展していくことでしょう。