書道は中国において古代から発展し、文化の重要な一部とされています。日本においても書道は深い影響を与え、多くの人々によって愛されてきました。本記事では、書道の歴史や技術、そして日本におけるその普及と影響について詳しく見ていきます。書道の魅力を味わいながら、その普及の過程や現代における意義を考えてみましょう。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

中国の書道の起源は、紀元前の亀甲文字や金文に遡ることができます。これらは古代の文字であり、さまざまな形式で文字を記録する方法を模索していました。最初は簡単な形でしたが、時間が経つにつれて、より美しい文字の書き方が求められるようになりました。書道は単なる文字の書き方ではなく、感情や思想を表現するための芸術的な手段として発展していったのです。

書道の起源は長い歴史を経て、中国の文化と密接に結びついてきました。漢代には、王羲之などの著名な書道家が現れ、彼の作品は多くの人々に影響を与えました。王羲之の「兰亭序」は、その美しさと技術の高さから書道の名作として今でも広く読み継がれています。このように、書道は時代を経て進化し、様々な流派やスタイルが登場することになります。

1.2 書道の発展過程

書道の発展は、中国の歴史と切り離せない関係があります。特に、唐代は書道が最も栄えた時代であり、さまざまな書道家が登場しました。この時代には、楷書や行書、草書といったスタイルが確立され、書道がさらなる発展を遂げるきっかけとなりました。唐代の代表的な書道家には、顔真卿や柳公権が含まれ、彼らの作品は今もなお高く評価されています。

その後、宋代には、書道のスタイルが洗練され、特に篆刻が盛んになりました。この時代には、書道における部首や意匠が重視され、独自の美的基準が形成されていきました。また、書道と詩、絵画との融合も進み、多様な表現が試みられるようになりました。これにより、書道はただの文字を書く行為から、深い意味を持つ芸術へと進化していくことになります。

1.3 書道の主要流派

書道には多くの流派がありますが、特に有名なものとしては、正宗流や伝統派、草書流があります。正宗流は、古典的な技術を重んじ、厳格な書法を守り続ける流派です。一方で、伝統派は、古代の書道スタイルを取り入れつつ、時代に合わせてアレンジを加えたスタイルを披露しています。草書流は、より自由な表現を追求し、ダイナミックな線を楽しむスタイルとなっています。

流派によって、その技術や表現方法は異なりますが、どの流派も書道の美しさと深い意味を大切にしています。特に日本の書道にも影響を与えるなど、国境を越えてその魅力が伝わっています。流派ごとの特色を学ぶことで、書道の奥深さや多様性を感じることができるのです。

2. 書道の技術とスタイル

2.1 書道の基本技術

書道を学ぶ上で、基本的な技術は欠かせません。まず大切なのは、筆の持ち方や運び方です。筆を正しく持つことで、力の入れ具合や線の細さをコントロールしやすくなります。これにより、作品に生命感を与えることができるのです。実際に筆を動かす際には、手首の動きや身体のバランスも重要で、何度も練習して体に馴染ませる必要があります。

基本技術の中には、墨の調整方法も含まれます。書道に使う墨は、色の濃さや透明度によって印象が大きく変わります。濃い墨を使うことで力強さが生まれ、薄い墨を使うことで優雅さを表現できます。このように、墨の質や使用方法によって、同じ文字でもまったく異なる表現が可能になります。

もう一つ忘れてはならないのが、紙の選び方です。和紙や中国の墨蹟紙など、書道に使う紙は種類が豊富で、それぞれ異なる特性を持っています。滑らかな和紙は墨がよく乗り、繊維質の強い中国の紙は耐久性に優れています。自分のスタイルや目的に合った紙を選ぶことで、より良い作品が生まれるのです。

2.2 主要な書道スタイル

書道には様々なスタイルがありますが、特に代表的なものに楷書、行書、草書があります。楷書は、文字が明瞭で、誰もが読みやすいスタイルです。これに対し、行書は、楷書よりも自由な表現が可能で、少し流れるような書き方が特徴です。行書は文書や手紙では一般的に利用されており、ビジネスシーンでもよく目にすることができます。

草書は、文字を簡略化して流麗に表現するスタイルで、非常に自由な書き方です。草書は通常、他のスタイルと比べて読みづらいですが、その美しさと臨場感が多くの人々に魅了されています。特に、草書の達人たちは、まるで絵画のような作品を生み出すことができ、その技術は見る者に大きな感動を与えます。

書道のスタイルは、単なる文字の表現を超えて、書道家の個性や感情をも映し出します。例えば、著名な書道家の作品を鑑賞すると、そのスタイルによって彼らの背景や心情が感じられることがあります。このように、書道には個々のスタイルがあり、その選択が作品に与える影響は計り知れません。

2.3 書道用具の紹介

書道を行うためには、いくつかの基本的な用具が必要です。まず筆は欠かせないもので、種類も豊富です。筆の毛の素材によって、硬い筆柔らかい筆などがあり、ボディが異なることで書き心地も変わります。例えば、羊毛や馬毛の筆は異なる特性を持ち、書道家が求める表現に応じて選ばれます。

次に、墨は書道の要です。墨をすりおろして使う方法が一般的であり、墨の濃さを調整することで、作品の雰囲気が大きく変わることがあります。墨の質にこだわることで、より深い味わいのある作品が生まれるでしょう。また、最近では液体墨も普及しており、手軽に使えることから人気を集めています。

最後に、紙です。和紙は非常に繊細で、書道において特に高く評価されています。また、中国製の特殊な紙もあり、それぞれの用具の選び方によって、作品の仕上がりが影響を受けることがあります。このような用具を選ぶことも、書道の楽しさの一つと言えるでしょう。自分に合った道具を見つける過程で、新たな発見があるかもしれません。

3. 国際的な書道の普及

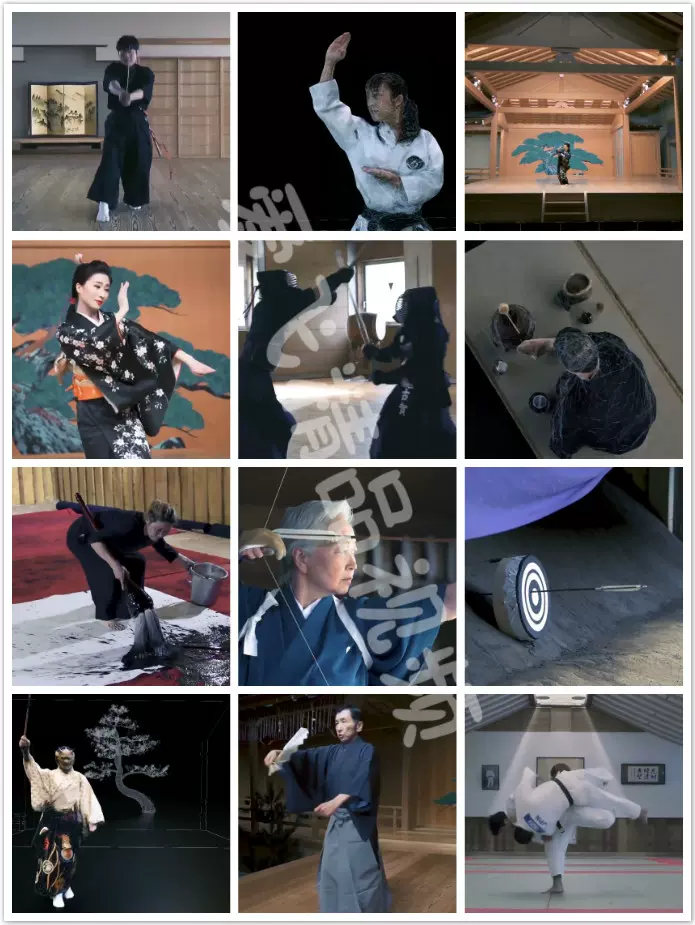

3.1 書道の国際的イベント

書道の国際的な普及には、さまざまなイベントが寄与しています。特に著名なのは、国際書道展や書道大会です。これらのイベントでは、世界各地から書道家や愛好者が集まり、自らの作品を発表します。日本でも、毎年行われる「国際書道展」では、国内外の作家が参加し、多様なスタイルの作品が展示されます。

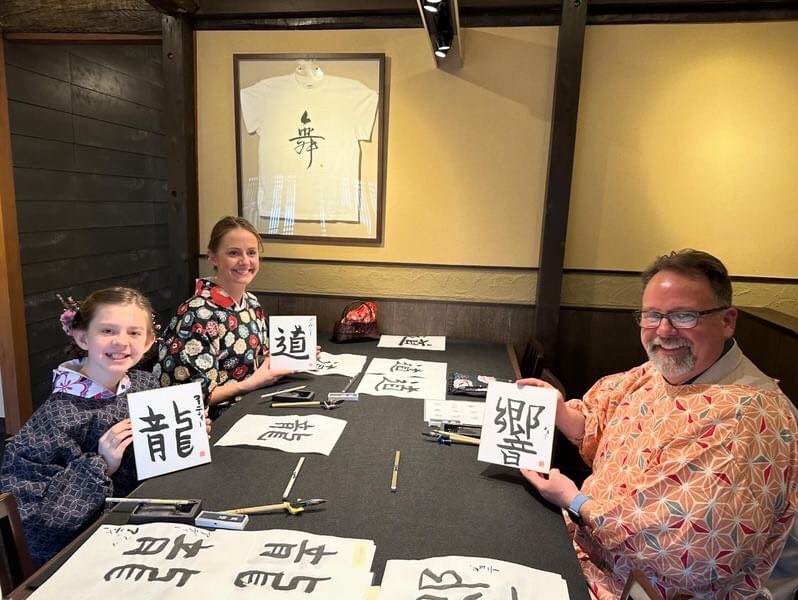

また、書道をテーマにした文化交流イベントも増えています。例えば、書道のデモンストレーションやワークショップが開催され、参加者は実際に筆を持ちながらその技術を学ぶことができます。このような活動によって、書道に対する理解が深まり、多くの人々が興味を持つきっかけとなっています。

さらに、メディアの影響も無視できません。ドキュメンタリー番組やSNSを通じて、書道の魅力が広まり、特に若い世代を中心に新たなファンを獲得しています。筆を使わなくてもデジタルで書道を体験できるアプリも登場し、時代に即した形で書道が進化しています。こうした多様な取り組みにより、書道は国境を越えて愛される存在となっています。

3.2 海外における書道教育の展開

書道の国際的な普及とともに、海外でも書道教育が広がりを見せています。欧米を中心に、大学や専門学校で書道の講座が開設されるようになりました。これにより、外国人たちが中国や日本の書道を学ぶ機会が増え、興味を持つ人々が増えています。

書道の講座では、基本的な技術から始め、書道の歴史や文化についても学ぶことができます。講師には著名な書道家が招かれ、実際の作品を通じて指導が行われています。このような教育プログラムは、書道の深い理解を促進し、また国際交流の一環としても重要な役割を果たしています。

さらに、書道サークルやクラブも増加し、趣味として楽しむ人々が増えてきました。こうした人たちの中には、作品展を開催するなど、書道を通じたコミュニティ形成が行われています。書道を学んだことで、異文化に対する理解が深まり、国際的な絆が生まれる場ともなっているのです。

3.3 書道の影響を受けた国々

書道は中国と日本を起源としていますが、その影響は他の国々にも広がっています。特に韓国では、書道が「書芸」と呼ばれ、長い伝統を持っています。韓国の書道も、中国の影響を受けつつ独自のスタイルを築き上げてきました。韓国では、書道教育が学校教育の一環として組み込まれ、多くの子供たちが書道を学ぶ機会を持っています。

また、アメリカやヨーロッパにおいても、書道は新たなアートフォームとして認知されています。特に、カリグラフィーやアートイベントにおいて、書道の要素が取り入れられることがあります。例えば、アメリカでは、書道ワークショップが開かれ、参加者が自分のスタイルで書を楽しむことができる場が提供されています。

さらに、中東地域でも書道が魅力の一つとして受け入れられています。アラビア書道との比較が行われることもあり、お互いの文化を尊重しながら交流が進んでいます。このように、書道は単なる技術ではなく、国や文化を超えた架け橋としての役割を果たすようになっています。

4. 日本における書道の普及

4.1 日本の書道の歴史

日本における書道の歴史は、中国からの影響を受けて発展してきました。古代日本では、漢字が導入されるとともに、書道の基礎が築かれました。奈良時代や平安時代には、貴族たちが漢詩や漢文を学び、書道を教養の一環として捉えました。この時期に、多くの書道家が登場し、それぞれのスタイルを確立していきました。

特に、平安時代の「かな書」の発展は日本の書道にとって重要な出来事でした。平仮名や片仮名を用いることで、日本語の書写も可能となり、日本独自の書道が形成されていきました。これにより、書道は単なる文字の記録だけでなく、感情や風景を表現する手段としても評価されるようになります。

江戸時代には、書道が一般庶民にも広がり、各地で書道教室や流派が登場しました。特に、武士や商人の間で書道が盛んになり、町人文化とともに書道も発展していきました。この時代には、さまざまな流派が生まれ、書道の多様性が増しました。日本の書道は、このような発展を経て、今日の形へと進化していったのです。

4.2 日本独自の書道スタイル

日本の書道には独自のスタイルがいくつか存在します。その中でも特に有名なのが「和歌」や「古典文」を書いた「書」のスタイルです。和歌や古典文が書かれる際には、特に抒情的な表現が重視され、感情や思いが伝わるように工夫されています。書道家たちは、筆の動きや墨の濃淡を使って、詩の持つ美しさを最大限に引き出そうと努力しています。

また、「かな書」は日本独自の文化を反映したスタイルであり、特に女性の書道家によって築かれました。かな書は、優美で流れるような線の美しさが特徴で、日常の手紙や詩にも多く使われました。このスタイルは、現代でも多くの人々に愛されており、特に若い世代の書道家によって新しい表現が模索されています。

さらに、書道の中で「水墨画」との融合も進んでいます。特に、書道の中に絵を取り入れるスタイルは、視覚的な美しさを追求する現代アートの一環として注目されています。このように、日本の書道は、独自の文化を大切にしながら、異なるスタイルとの融合を進めており、常に進化し続けています。

4.3 書道流派の紹介

日本の書道には、いくつかの著名な書道流派があります。「会津流」「西山流」「草野流」など、各流派が独自の教義や技術を持っているため、書道家のスタイルも多様です。例えば、会津流は、伝統的な技術を重んじるため、古典的な書法を守り続けています。一方、西山流は、比較的新しいスタイルであり、現代の感覚に基づいたアプローチが特長です。

流派ごとの書道の技術や表現方法は異なりますが、共通しているのは「美しい文字を書くことへの情熱」です。書道の流派では、弟子が師匠から直接指導を受けることが一般的であり、技術を学ぶと同時に、書道の精神も受け継がれます。こうした伝統と教育のシステムが、書道の普及につながっています。

最近では、流派を超えたコラボレーションが進み、多くの書道家が共同で作品を制作するプロジェクトも行われています。これにより、異なるスタイルや技術が交差することで、新たな創造が生まれる機会が増えています。日本の書道流派は、競争だけでなく、協力を通じてその文化を深めていく姿勢を見せています。

5. 書道の現代的な意義

5.1 書道と精神性

現代の書道は、単なる技術やアートとしての側面だけではなく、精神的な要素も大きく影響を与えています。書道を通じて、心を落ち着け、集中力を養うことができると多くの人が体感しています。特に、筆を持つことによって心の安定がもたらされ、その過程で自己反省や内省が促されることが多いです。

また、書道には「書を通じた自己表現」という側面もあります。自分の感情や思いを文字として表現することにより、内面的な充実感を得ることができるのです。例えば、ストレスを抱えた人々が書道を通じてリラックスし、心の整理を行うことがあるように、書道は心の健康にも寄与しているのです。

書道は、自己表現だけでなく、他者とのコミュニケーションの手段ともなります。手書きの手紙やメッセージには、送り手の気持ちが込められており、受け取る側にも深い感動を与えます。このように、書道は現代社会においても重要な役割を果たし続けています。

5.2 書道のアートとしての価値

書道は、芸術としての側面も持っています。特に、書道作品がアートとして評価されることが増えてきています。個々の書道家は、独自のスタイルやアプローチを持っており、その作品からは個性や創造性が読み取れます。美術館やギャラリーでは、書道作品の展示会が開催されることもあり、書道が現代アートの一環として認識されるようになりました。

書道の作品は、筆の運びや墨の濃淡、紙との対比など、視覚的に魅力を持ちます。これにより、書道は飾りとしての役割を果たし、美しいインテリアの一部としても利用されています。また、書道の個展やイベントに訪れる人々は、作品を通じて書道の持つ魅力に触れ、新たなファンを獲得しているのです。

さらに、書道のアートとしての可能性は、デジタルアートとも交わるようになってきています。デジタル技術を活用した書道作品が登場し、新たな表現方法が模索されています。例えば、デジタルデバイスを使って書かれた書道作品は、従来の技術とは異なるアプローチを提供し、幅広い層に受け入れられています。このような展開により、書道のアートはますます多様化していくことでしょう。

5.3 書道教育の未来

書道教育は、今後ますます重要な役割を果たすことが期待されます。デジタル化が進む時代においても、手書きの文化を大切にし、次世代に伝えることが求められています。多くの学校や地域コミュニティでは、書道教室が開かれ、子供たちが楽しく学ぶ機会が増えてきました。書道を通じて、文字の美しさや文化の理解が深まることは、とても大切なことです。

また、国際交流の一環として、外国の人々にも書道を学ぶ機会が提供されていくことでしょう。国際的なイベントやオンラインのワークショップを通じて、書道が世界中に広がることを期待できます。このように、書道教育は文化交流の架け橋としても機能し、多様性を尊重しながら進んでいくことができるのです。

そして、書道は技術だけでなく、心の教育としても重要です。筆を持ち、墨をすり、漢字を書く中で、子供たちは集中力や忍耐力、そして自己表現のスキルを身につけることができます。これにより、書道が教育の一端を担うことで、豊かな心を育む助けになるでしょう。

終わりに

書道は古代から現代に至るまで、多くの人々に愛され続けているアートであり、文化的な遺産です。特に日本においては、独自のスタイルや流派が生まれ、その魅力が広がってきました。書道を通じて、私たちはただ文字を書くのではなく、精神や文化の深さを感じ取ることができます。今後も書道が、国際的に広がり続け、次世代に引き継がれていくことを願っています。