中国の家族観は、何千年もの歴史を持ち、社会の基盤を形成してきました。その中でも特に「二子政策」は、1979年に導入された重要な政策であり、中国の人口構造や家族の在り方に大きな影響を与えました。この政策は一人っ子政策の緩和を目的としており、国民の生活に多大な影響を及ぼしてきました。本記事では、二子政策の歴史的背景を深掘りし、その導入の目的や政策の変更、国際的影響などについて詳しく見ていきたいと思います。

3.1 政策の導入と目的

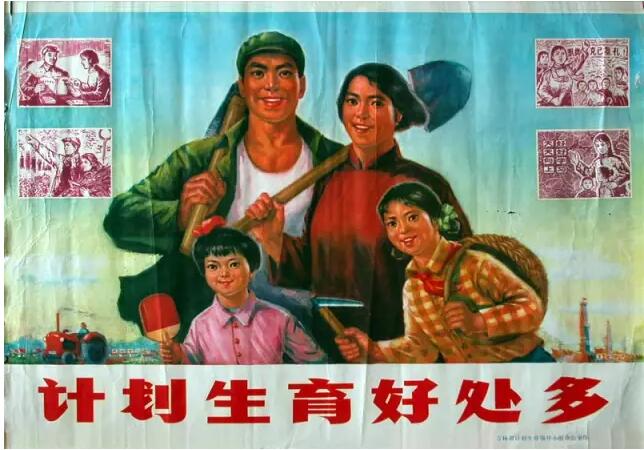

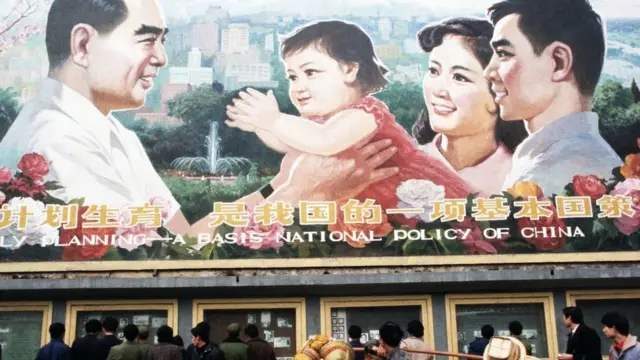

二子政策が導入された背景には、中国が直面していた深刻な人口問題がありました。1970年代、中国では急激な人口増加が社会的問題として浮上し、このままでは経済活動や資源の枯渇につながる懸念が強まっていました。これを受けて、当局は人口抑制政策を導入し、一人っ子政策が厳格に施行されることになりました。しかし、経済発展とともに、少子高齢化の問題が深刻化し、これに対応するために二子政策が登場しました。

二子政策の主な目的は、労働力人口を確保しつつ、人口の均衡を図ることでした。具体的には、1つの家庭に子どもを2人まで持つことを認めることで、出生率をある程度保ちながら、家族構成の変化に対応しようとしたのです。この政策により、家族の形が大きく変化し、特に都市部での生活スタイルや価値観に新しい影響を与えることとなりました。

さらに、二子政策の導入は、長期的には教育や福祉制度への影響をもたらすことが期待されていました。教育機会の増加や家庭における育児負担の軽減など、様々な側面での効果が見込まれていたのです。これにより、次世代の育成にもプラスの影響が期待されました。

3.2 政策の変更と発展

二子政策はその後も様々な変更を経て、時代の変化に適応してきました。2015年に、二子政策はさらなる緩和が行われ、すべての家庭が子どもを2人持つことができるようになりました。この変更は、単なる政策の緩和にとどまらず、国民の意識にも変化をもたらしました。特に、農村部や都市部での家族形態の変化が顕著になり、育児に対する考え方も多様化してきました。

政策の変更には様々な議論が伴いました。例えば、「子どもを2人以上持つことは家計に対する負担となる」という意見もありました。実際、都市部では教育費や住宅費が高騰しているため、家族が2人以上の子どもを持つことが難しい現実もあります。このように、政策自体の目指す方向性と実際の家庭における経済的な課題とのギャップが、国民の間で様々な議論を引き起こす要因となっています。

さらに、近年の国際的な動向や他国の家族政策にも影響を受けて、二子政策はさらなる見直しを余儀なくされています。他国では、出生率低下を懸念して育児支援を強化する政策が取られており、中国もこれらの成功事例に学びながら、より良い家族環境を整えるための取り組みを続けています。

3.3 政策の国際的影響

二子政策の実施は、中国国内にとどまらず、国際的にも大きな議論を引き起こしました。例えば、一人っ子政策から二子政策への移行は、多くの国の人口政策に影響を与えたとされています。特に少子高齢化が進行する韓国や日本では、中国の政策の変化を注視し、自国の家族政策に何らかのインスピレーションを受けていると考えられます。

また、国際的な視点から見ると、二子政策は特に国連においても注目されています。育児支援や女性の社会進出など、さまざまな側面での政策評価が行われています。国連の報告書によれば、中国の家族政策の変更は、他国の人口政策改革の参考事例として広く取り上げられていることが示されています。

国内外の専門家が注目する中で、中国がどのように二子政策を進化させていくのか、またそれがグローバルな人口動態にどのように影響を与えるのかは、今後も重要なテーマとなるでしょう。このような背景から、二子政策は中国だけでなく、国際社会全体にとっても意味のある議論を提供する基盤となっています。

4. 現在の家族政策

4.1 現行の規制と方針

現在、中国の家族政策は二子政策を基盤として進化しており、さらに自由度が増しています。2021年には、政府は「三子政策」を発表し、家庭が3人以上の子どもを持つことも許可するようになりました。この動きは、少子化問題への対応として、さらなる出生率の向上を目的としているとされています。

また、政府は子どもを育てやすい環境を整えるために、育児休暇制度の拡充や教育費の助成制度を充実させる方針を打ち出しています。具体的には、育児休暇を延長する措置や、保育所の数を増やす取り組みが進められています。こうすることで、若い世代の消費者が育児に対し前向きになり、経済的な負担を軽減しようという狙いがあります。

このような政策は、特に都市部での若い世代にとって大きな意味を持ちます。都会で生活する若者は、仕事と育児の両立に悩むことが多いため、これらの新たな方針は、家庭を持つことへのハードルを下げる要素といえるでしょう。しかし、依然として生活費や教育費が高い都市部では、すべての家庭にとって均等に恩恵があるとは限りません。

4.2 家族支援策

中国政府は家族を支援するために、さまざまな施策を講じています。例えば、育児休暇の制度が拡充され、多くの企業も柔軟な働き方を導入しつつあります。企業によっては、育児休暇を取得した従業員の復帰を支援するための福利厚生を整える動きも見られます。

このような施策は、特に母親にとっては大きな助けになると言えます。例えば、一部の企業では、育児休暇中に一定の給与を支給する制度を設けることで、安心して子どもを育てられる環境を整えています。また、教育制度においても、子どもに対する教育費の補助金を支給する政策が採用されており、若いファミリーの経済的な負担を緩和する役割を果たしています。

しかしながら、これらの政策が全ての家庭に平等に適用されるわけではありません。例えば、地方部や農村地域においては、これらの支援策が十分に行き渡っていない現状があります。都市部との間に存在する格差が、依然として課題として残るのが現実です。

4.3 社会的受容と反応

家族政策に対する社会的な受容度は、地域や世代によって異なります。都市部では、比較的若い世代が新しい家族観や育児に対する意識を持ち始めています。一方で、伝統的な家族観が根強い農村部では、依然として一人っ子や二子を持つことに対する抵抗感が見られる場合もあります。

また、政策を受け入れるかどうかは、家計状況や仕事の状況にも依存します。特に、経済的不安が強い家庭では、子どもを持つことに対して保守的な姿勢が見られがちです。このような状況下で、政府がどのように家族政策を進めていくのかが今後の大きな課題となります。

さらに、女性の社会進出が進む中で、育児と仕事を両立させる方策も求められています。両立支援のための制度が充実してきたとはいえ、実際の現場では依然として課題が残っています。このような問題に対して、政府や企業がどのように対応していくかが、今後の家族政策の効果を決定づける要因の一つとなるでしょう。

5. 未来の展望

5.1 少子高齢化と対策

今後、中国は少子高齢化社会に直面することが確実視されており、この問題への対策が極めて重要です。少子化問題は、労働力不足や経済成長の鈍化といった深刻な結果を引き起こす可能性があるため、政府は早急に取組を進める必要があります。このためには、育児環境の整備や教育制度の改革が必須となります。

具体的には、地域による教育や育児支援の格差を解消するための政策が重要です。例えば、地方部における保育施設の充実や教育環境の整備を行うことで、育児に対する不安感を軽減し、子育てを選択する意欲を高めることが求められます。また、企業に対しても、育児支援のための柔軟な勤務形態を導入するよう奨励する必要があります。

さらに、出生率を引き上げるためには、家庭の生活水準を向上させることが重要です。経済的な安定感があればこそ、多くの家庭が子供を持つことを優先できるため、政府は雇用創出や賃金の引き上げに注力することが求められます。

5.2 家族観の今後の変化

家族観は時代と共に変化します。特に若い世代は、子どもに対する考え方や家庭の形態について多様な価値観を持つようになっています。従来のような核家族モデルだけでなく、シングルファーザーやシングルマザー、また二世代家族といった多様なスタイルが受け入れられつつあります。

また、都市部における生活スタイルの変化も、家族観に影響を与えています。例えば、仕事が忙しい都市部の家庭は、外部の育児支援を利用することが一般的になりつつあります。このような家族観の変化は、政策側にも敏感に反映されることが期待されます。その結果、より柔軟で多様性を持った家族の形が実現されることを願う声が高まっています。

さらに、今後は男女平等の意識も進み、家事や育児の分担が進むことが予想されます。父親の育児参加が促進されることで、子どもにとってもより良い育成環境が提供されることになります。これに伴い、教育や職場環境にも変革が求められ、社会全体が家族を支援する方向に向かうことで、徐々に家族観は刷新されていくでしょう。

5.3 中国の家族政策の国際的影響

中国の家族政策の変化は、他国にも影響を与える可能性があります。特に隣国の韓国や日本など、同様の少子化問題に直面している国々は、中国の政策を参考にすることで、独自の家族政策を見直すきっかけとなるでしょう。中国のように、家族構成や価値観の多様性を尊重した政策が各国でも求められるようになると思われます。

国際的には、家族構成や育児環境に対する関心が高まっており、各国が掲げる育児支援の重要性が見直されています。これにより、中国が進める政策が他国に影響を与えることで、世界的な人口問題への取り組みを活性化させる可能性があります。

最後に、国際的な協力のもとでの情報交換や政策のシェアが進むことが重要です。家族政策における成功事例を学び合うことで、より効果的なマネジメントが期待されます。中国が他国と協力し、経験を共有することで、将来的な家族政策の発展にも貢献することが望まれます。

今後の中国は、家族政策の進展を通じて、国際社会においても重要な役割を果たすことが期待されます。家族のあり方や育児環境が変化していく中で、より良い社会を目指すための政策が必要不可欠です。