すみれの花は、その美しい姿と魅力的な香りで、多くの人々に愛されてきました。日本を含むアジア地域に広く分布しているこの花は、ただの装飾的な役割だけでなく、文化や歴史において重要な位置を占めています。ここでは、すみれの花の歴史と文化的背景について、詳しく探っていきます。

1. すみれの花の基本情報

1.1 すみれの種類

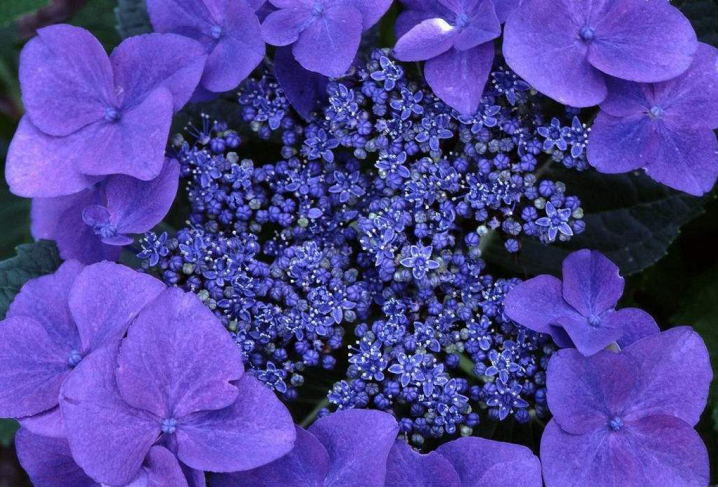

すみれには多くの種類が存在しており、世界中に約400種以上が知られています。日本では特に「スミレ」や「タチツボスミレ」が一般的です。これらの花は、形や色、サイズといった点で多様性に富んでおり、白、紫、青など多彩な花びらの色を持っています。たとえば、日本のタチツボスミレ(Viola mandshurica)は、春になると明るい紫色の花を咲かせ、早春の訪れを告げる役割を果たします。

また、スミレの種類ごとに特色があります。例えば、ヒナスミレは小型でかわいらしい花をつけ、しばしば道端や公園に見られます。逆に、スミレソウは大きめの花を持ち、観賞用として人気があります。それぞれの種類には独自の生態や環境への適応が見られ、すみれが持つ多様性への理解が深まります。

1.2 すみれの生息地

すみれは、温帯から亜寒帯の地域に広がっており、特にアジア、ヨーロッパ、北アメリカに多く見られます。日本国内でも、野生のすみれは各地に点在しており、平地から山岳地帯まで幅広い生息地を持つことが特徴です。特に森林の下層部や日当たりのよい草地で育つことが多く、これらの環境はすみれの成長に理想的です。

生息地によって、すみれの生態や生育条件も異なります。湿った土壌や適度な日陰を好むものもあれば、乾燥した場所で生育するものもいます。そのため、すみれを見つけるには、適切な環境を探すことが重要です。皆さんが自然の中で見かけるすみれは、そういった選ばれた環境で育った結果なのです。

1.3 すみれの特徴

すみれの特徴的な点は、その花の形と葉の形状にあります。花は一般的に5枚の花弁を持ち、中央に密集した雄しべと雌しべがあります。また、花の下部にはふくらみがあり、これが虫を誘引する役割を果たしています。この特性により、すみれは自然界で重要な受粉者である蜜蜂や蝶を引き寄せることができます。

さらに、すみれの葉は心臓形をしており、厚みがあって光沢があります。葉の裏側には、微細な毛が生えていることが多く、これが害虫から保護する役割を果たしています。また、すみれは自生地での資源を最大限に活用するための戦略を持ち、多くの植物と競争しながらも、その美しさで人々を魅了し続けています。

2. すみれの花言葉

2.1 誠実さ

すみれの花言葉の一つに「誠実さ」があります。この言葉は、すみれの持つ控えめでありながらも美しい姿から派生したものです。誠実さとは、真実であること、または、他者に対して偽りのない態度を示すことを指します。すみれは、どこにでも咲いている一見普通の花ですが、その存在感と誠実さが、多くの詩や文学作品にインスピレーションを与えてきました。

たとえば、日本の有名な俳人である松尾芭蕉の句には「すみれ咲く 君に誠を あらわさば」というように、誠実さを示す花として取り上げられています。このように、すみれはただ美しいだけでなく、その奥に心の琴線に触れるようなシンボルを持っているのです。

2.2 謙遜

「謙遜」という花言葉も、すみれの重要な特徴です。謙遜は自己主張を控え、他者を尊重する態度を指します。すみれの花はその華やかさとは裏腹に、控えめで優雅な印象を与えるため、この言葉にぴったりです。日本の文化では、謙遜は美徳とされており、他者との調和を大切にすることが重視されています。

このような意味合いから、すみれは贈り物やお祝い事に利用されることが多いです。特に、若い人たちが花を贈る際には「謙遜」の意を込めてすみれを選ぶことがあります。すみれの花を贈ることで、その気持ちがより真摯であることを示すことができるのです。

2.3 他の花言葉との比較

すみれの花言葉は、同じく「誠実さ」と「謙遜」というテーマを持つ他の花とも比較することができます。たとえば、バラは「愛」や「情熱」といった強い意味を持ち、華やかさや自己主張の象徴です。対照的に、すみれは静かで控えめな美しさを持ち、内面的な特性を大切にする花と言えるでしょう。

また、ヒナギク(デイジー)は「無邪気さ」や「愛の約束」を象徴していますが、すみれはそれに加えて「誠実さ」と「謙遜」を強調しています。このように、各花が持つ意味や象徴性が異なることで、特定の感情やイメージを表現するための選択肢が広がります。

3. すみれの歴史

3.1 古代の文化におけるすみれ

すみれの花は古代から人々に親しまれてきた歴史があります。古代ギリシャやローマでは、すみれは神聖な花とされ、愛や美の象徴と見なされていました。そのため、すみれを用いた祭りや儀式が行われていたことが記録されています。特に、すみれはローマの神話において愛と美の女神アフロディーテに捧げられる花とされていました。

また、古代エジプトでもすみれは重要視され、絵画や彫刻の中に描かれることがありました。このように、すみれは人々の日常生活においてだけでなく、宗教や儀式の中でも特別な役割を果たしていたことがわかります。

3.2 すみれに関連する伝説

さまざまな文化には、すみれに関する伝説も存在します。たとえば、ギリシャ神話ではアフロディーテが愛する者のためにすみれの花を作ったという話があります。この花は、愛の象徴であるとともに、愛の純粋さや美しさを象徴するものであり、恋人たちに希望を与えてきたのです。

一方、中国の伝説でも、すみれは特別な意義を持っています。ある伝説では、ある美女が愛する人を思い続けた結果、すみれの花になったという話があります。このように、すみれの花は「愛」「希望」「誠実」といったテーマが重ね合わさり、長い歴史の中で人々に親しまれてきたのです。

3.3 近代におけるすみれの位置づけ

近代に入ると、すみれは文学や美術の中でも引き続き重要な存在となっています。特に、ロマンティックな詩人たちがすみれを題材にした作品が多く、そこには愛や切なさ、誠実さといった感情が込められています。また、19世紀の欧米では、すみれが愛の告白の花として広がりを見せ、その影響は今日にまで及んでいます。

日本では、和歌や俳句においてもすみれは頻繁に登場し、春の訪れを象徴する花として愛されています。日本の歌人たちは、すみれを使って自然の美しさや、そこに息づく人々の心情を表現してきました。このように、近代においてもすみれは文化的な意義を持ち続けています。

4. すみれの文化的象徴

4.1 文学におけるすみれ

すみれは文学の中で頻繁に登場します。その清らかで優雅なイメージは、詩や小説においてしばしば愛の象徴として描かれます。特に日本の古典文学においては、すみれは春の訪れを象徴し、特別な意味を持つ花として扱われてきました。たとえば、紫式部の『源氏物語』にもすみれが登場し、登場人物の心情を表現するための重要な要素となっています。

また、現代の文学においてもすみれのイメージは利用されています。例えば、詩人の作品には「誠実さ」や「謙遜」といったテーマを表現するための道具として用いられることがあります。このように、すみれは多様なシチュエーションでの感情の象徴として、詩やスローカンに登場し続けています。

4.2 美術におけるすみれ

美術の分野でも、すみれはその美しい姿が数多く描かれています。特に印象派の画家たちは、色彩や光の表現に重点を置き、すみれの花をキャンバス上で美しく再現しました。たとえば、フランスの画家モネは、庭の花々の中にすみれを取り入れ、その優雅さを描き出しています。この作品群は、すみれの花が持つ美しさを新たな視点で認識させてくれるものです。

また、日本の伝統的な浮世絵でも、すみれが描かれることがあります。このような新しい解釈は、すみれがただの花ではなく、文化の中で重要な象徴であり続けていることを示しています。そうした作品を見ることで、私たちはすみれに対する新しい理解と感恵を得ることができるのです。

4.3 祭りや伝統行事におけるすみれ

すみれは、日本の祭りや伝統行事においても重要な役割を果たしています。特に春の訪れを祝い、桜の時期に合わせて行われる各地の祭りでは、すみれが飾られることがしばしばあります。農作物の豊作や健康を祈願する目的で、すみれが供えられる伝統が根付いているエリアもあります。

さらに、すみれにちなんだ地域の祭りも存在します。たとえば、「すみれ祭り」と名付けられたイベントでは、地元住民が集まり、すみれをテーマにしたアクティビティや出店が行われることがあります。こうした祭りでは、すみれの美しさだけでなく、その持つ文化的な意義を再認識する機会にもなっているのです。

5. すみれの栽培と利用

5.1 ガーデニングにおけるすみれ

ガーデニングにおいても、すみれは非常に人気のある花です。その美しい姿と長い花期は、多くの園芸愛好者に愛される理由となっています。すみれは比較的育てやすく、肥沃な土壌を選ぶことなく、さまざまな条件下で育つことができるため、初心者にとっても手軽に挑戦できる植物です。

特に、すみれはプランターや花壇の中でその控えめな美しさを発揮し、他の花々とともに植えられることが多いです。たとえば、チューリップやパンジーとの相性が良く、それぞれの特徴が引き立て合う形でコーディネートされることがあります。このように、すみれは多様なガーデニングスタイルに取り入れられ、多くの場面で楽しむことができます。

5.2 食用としてのすみれ

すみれは観賞用だけでなく、食用としても利用されることがあります。特に、花びらはサラダやデザートの飾りつけに使われ、鮮やかな色彩が料理を引き立てます。すみれの花は食用としても安全であり、甘みやほのかな香りがあり、その美しいビジュアルだけでなく、味わいでも楽しむことができます。

また、日本ではすみれの花から特有の風味を持つ「すみれ茶」を作ることがあり、リラックスや心を落ち着ける効果が期待されています。このように、すみれの花はさまざまな形で料理に取り入れられ、食文化においても独自の位置を築いています。

5.3 薬用とその効果

すみれは古くから薬草としても認知されており、民間療法の中で利用されてきました。すみれには抗炎症作用や利尿作用があるとされ、風邪や喉の痛みの緩和に効果があるとされています。特に、すみれの花や葉を使ったティーは、体を温める効果があるとされ、多くの人々に親しまれています。

さらに、近年の研究では、すみれに含まれるフラボノイドやビタミンが抗酸化作用を持ち、健康を促進する可能性が示唆されています。このように、すみれはただの花ではなく、私たちの健康を支える可能性を秘めた植物であることが分かりました。

6. すみれの未来

6.1 環境問題とすみれ

近年の環境問題は、すみれの生息地にも影響を及ぼしています。開発や都市化に伴い、自然の草原や森林が失われることで、すみれの生息数は減少しているのが現状です。特に、多くの地域では生息地の破壊が進む中、すみれの保護が求められています。

さらに、気候変動も問題です。気温の上昇や降水量の変化は、すみれの生育に大きな影響を与えるため、その生態系が脅かされています。このことから、これからの時代には、すみれの保護と育成がますます重要になるでしょう。

6.2 現代のすみれに対する関心

現代社会では、健康志向や自然回帰の風潮が高まっています。この流れに伴い、すみれも再評価されている状況です。多くの人々がガーデニングを通じて、すみれの栽培を楽しんでおり、その美しさや効果についての関心が高まっています。

また、料理やスイーツの分野でも、すみれを使った新しいレシピが登場しています。例えば、すみれを使ったアイスクリームやジャムなど、その利用法は多岐にわたります。このように、すみれは現代の食文化にも影響を与え、新たな価値を見出されています。

6.3 すみれ保護の取り組み

すみれの未来を守るために、様々な保護活動が行われています。地域団体や環境保護団体が連携し、すみれの生息地を保護し、再生する取り組みが進められています。特に、地域のボランティアたちが集まり、すみれの植栽イベントや清掃活動などを定期的に開催しているケースも増えています。

さらに、教育機関でもすみれの重要性を伝える活動が行われています。子供たちに自然環境の大切さを知ってもらうためのワークショップや、自然観察会が開催されており、次世代へとその文化を引き継ぐ取り組みが行われています。このような努力が、すみれの未来を明るいものにする手助けとなることを期待したいと思います。

終わりに

すみれの花は、その美しさだけでなく、深い文化的背景と歴史を持つ植物です。誠実さや謙遜といったテーマの象徴として、多くの人々に親しまれてきたすみれは、今なお私たちの生活に欠かせない存在です。その栽培や利用、さらには保護への取り組みを通じて、私たちの未来を支えていくでしょう。これからもすみれの魅力を再発見し、私たちの文化や日常生活に生かしていきたいものです。