鬼灯の花は、日本の夏の風物詩として知られる美しい花です。その独特な色合いや形状は、多くの人々に愛され、さまざまな文化や伝説と結びつけられています。この花には、深い歴史と伝説があります。鬼灯の花の起源やそれにまつわるお話を掘り下げていくことで、私たちの文化にどのように根付いているのかを知ることができるでしょう。

1. 鬼灯の花の基本情報

1.1 鬼灯の花の特徴

鬼灯の花(ほおずき)は、ナス科に属する植物で、一般的に夏の風物詩として親しまれています。この花の特徴的な外見は、丸い実を包み込むように広がる薄い緑色の殻(がく)です。特に、実が朱色に熟す瞬間は、その美しさから多くの人々の心を奪います。この時期、日本の各地で鬼灯の観賞会が開催されるなど、花の美しさが広く称賛されています。

鬼灯の花には、さまざまな栄養素が含まれています。主にビタミンCや食物繊維が豊富で、健康にも良い影響を与えるとされています。また、この花は乾燥させることで保存が可能で、意外にも長い間楽しむことができるのです。鬼灯の実は、煮物やお菓子の材料としても利用されており、食文化とも密接に関係しています。

さらに、鬼灯はその名の通り、まるで鬼の灯火のような存在感を持っています。暗い夜にその赤い美しさが際立つ様子から、様々な日本の民話や伝説に登場するようになりました。このため、鬼灯の花は「鬼」の象徴ともされ、日本文化において非常に重要な役割を果たしています。

1.2 鬼灯の花の生態系

鬼灯は、日本全国に自生しており、特に温暖な地域でよく見られます。こうした地域では、鬼灯の花が成長するための条件が整っており、日当たりの良い場所や湿度の高い場所を好む傾向があります。鬼灯は、栄養を吸収するための根が非常に発達しており、土壌の状態に関係なく、たくましく育つことができるのです。

この花は、独特の生態系を形成しています。鬼灯を育てることによって、周辺の生物にとっても重要な環境が提供されます。例えば、この花の蜜を求めて多くの昆虫たちが集まり、受粉を助けることで、鬼灯自身の繁殖にも寄与しています。また、鬼灯の葉や実は、他の生物の食料源ともなっています。

また、日本の鬼灯祭りでは、実や花が豊穣を象徴し、農業と深い関わりを持つようになります。地域の農家がこの花を育てることによって、自然環境を保護し、地域のエコシステムを維持する手助けをしているのです。このように、鬼灯の花は、単なる美しい花であるだけでなく、自然環境にも重要な役割を果たしています。

2. 鬼灯の花の文化的意義

2.1 鬼灯の花と日本の伝統

鬼灯の花は、日本の伝統文化において重要な役割を担っています。特に七夕やお盆などの行事では、鬼灯が飾られることが多く、亡くなった人々に対する思いを表す象徴的な存在となっています。鬼灯は、先祖の霊を迎えるための灯火の象徴として用いられ、故人を偲ぶ祭りに欠かせない存在です。

また、鬼灯は、地域の神社や寺院で行われる祭りにおいても重要なアイテムです。たとえば、全国各地の神社では、鬼灯を用いた祭りが催され、その美しい光とともに、地域の人々が集まります。このような祭りは、単に花を楽しむだけでなく、地域のつながりを深め、人々の絆を強める役割も果たしています。

さらに、鬼灯は民間伝承や民話にも深く根付いており、地域によって異なるストーリーが存在します。これにより、鬼灯は地域の人々にとって親しみやすい存在であり、文化的な象徴としての地位を確立しています。鬼灯は、単なる植物以上の意味を持ち、人々の生活と密接に関連しています。

2.2 鬼灯の花にまつわる行事

鬼灯に関連する行事は多岐にわたります。その中でも特に有名なのは、「鬼灯市」や「鬼灯祭り」と呼ばれるイベントです。これらの行事では、鬼灯の花や実が市場に並び、多くの人々が訪れます。また、祭りではさまざまな出店やパフォーマンスが行われ、地域の活性化にも寄与しています。

鬼灯祭りでは、伝統的な踊りや音楽も楽しむことができます。たとえば、様々な楽器を用いた演奏や、地元の踊り手によるパフォーマンスがあります。これにより、人々は鬼灯の美しさだけでなく、地域文化を楽しむことができます。また、鬼灯を使った料理や飲み物も提供され、訪れた人々にとって心温まる体験となります。

さらに、これらの行事には子供たちも参加することが多く、学校の授業の一環として鬼灯の花を学ぶことがあります。このような教育的な要素も含まれており、鬼灯の花は次世代に受け継がれる文化の一部となっています。鬼灯の花を通じて、地域の歴史や文化を学び、さらに深く理解する機会が与えられるのです。

3. 鬼灯の花の伝説

3.1 鬼灯と神話の関係

鬼灯の花には、多くの神話や伝説が存在します。特に、鬼灯が「鬼」の門を照らす灯火として描かれることが多く、悪霊から人々を守るための象徴とされています。このため、鬼灯はただの花ではなく、神聖な存在として崇められています。

日本のある地方に伝わる伝説では、お盆の季節に鬼灯の花が咲くのは、先祖の霊を迎えるためだと言われています。具体的には、鬼灯の花が、故人をしっかりと照らし導く灯火となり、彼らを温かく迎えるというお話です。この伝説から、鬼灯の花は先祖を敬う気持ちの象徴としての役割も持つようになりました。

また、別の神話では、鬼灯の花は夜空の星々を象徴しているとされています。この神話によれば、鬼灯の花が咲くと、星々が力を与え、農作物が豊かになると言われています。こうした神話的な要素は、鬼灯の花にさらに多くの意味を与え、地域住民にとって特別な存在となっています。

3.2 地域ごとの異なる伝説

日本の各地では、鬼灯の花にまつわる異なる伝説が存在します。たとえば、東日本のある地域では、鬼灯の花が秋になると亡くなった人々の魂が集まる場所で咲くと信じられています。この地域の人々にとって、鬼灯の花は死者を呼ぶ役割を果たす神聖な存在として尊重されています。

また、西日本では鬼灯の実が、豊作を願うための祭りで重要な役割を果たすとされています。この地域の伝説では、農業の神様が鬼灯の実を見て豊作をもたらすと信じられており、お盆の際には子供たちが鬼灯の実を持って神社に参拝します。これにより、地域の農業への感謝の意を示す伝統が受け継がれています。

このように、鬼灯の花や実にまつわる伝説は地方ごとに異なり、それぞれの地域の文化や伝統を反映しています。この多様性が、鬼灯の花をさらに魅力的な存在にしているのです。地域ごとに異なる伝説を交えて語ることで、人々が鬼灯の花に何を思い、どのように関わっているかを知ることができます。

4. 鬼灯の花と言葉の象徴

4.1 鬼灯の花が持つメッセージ

鬼灯の花には、単なる美しさ以上の深いメッセージが込められています。特に厳しい冬を乗り越えた後に咲くこの花は、生命力や再生の象徴とされています。鬼灯の花が咲くことは、人々に希望や新たな始まりを感じさせるものです。

また、鬼灯の赤い色は、情熱や愛情を表すとも言われています。そのため、鬼灯の花は友人や家族に感謝の気持ちを伝える際にも、特別な意味を持つことがあります。例えば、誕生日やお祝いの場で贈られることも多く、特別な気持ちを込めて贈るのです。

さらに、鬼灯の花は、人生の儚さや移り変わりを象徴することもあります。鬼灯の実が熟すと鮮やかな朱色に変わりますが、その後すぐに落ちてしまいます。この様子は、人生の瞬間の美しさを感じさせると共に、すべてのものには終わりがあるという教訓を私たちに伝えています。

4.2 花言葉と感情の結びつき

鬼灯の花には、「願い事」という花言葉があります。この言葉は、鬼灯が持つ独特な存在感から生まれたものです。花が咲いた瞬間や、実が熟す様子は、思いが叶うことを象徴しています。そのため、多くの人々にとって鬼灯の花は、願い事を込めた特別な存在となっています。

また、鬼灯の花は「記憶」や「追憶」の象徴でもあります。このような花言葉は、亡くなった人を思い出す場面で特に用いられます。先祖を思い出し、感謝の気持ちを込めて鬼灯の花を飾ることで、人々は故人とのつながりを深めるのです。この感情的な結びつきは、鬼灯の花が多くの人々によって愛される理由の一つです。

さらに、「美しさ」を感じることのできる花でもあります。鬼灯の花が持つ独特の色合いと形は、人々に癒しや安らぎを与えます。お祝い事や祭りの場に飾られることで、人々の心に温かさを届け、まるで花自身が持つ気持ちが伝わるかのようです。

5. 鬼灯の花の現代的な解釈

5.1 鬼灯の花のアートと文学

現代においても、鬼灯の花はアートや文学に多く取り上げられています。日本の詩や短歌、絵画の中で鬼灯はその美しさを称賛され、多くの作品にインスピレーションを与えてきました。そのため、鬼灯の花は、単なる植物以上の芸術的な意味を持つ存在となっています。

近年、鬼灯の花をテーマにした画家や作家も増えており、様々な視点から鬼灯の花が描かれています。特に、鬼灯が咲く夏の風景やお盆の風習についての作品は多く、観る人々にその美しさや儚さを感じさせています。これは、鬼灯の花が現代の文化においても深く根付いていることを示しています。

また、鬼灯の花をモチーフにした展示会やアートイベントも増加しています。現代アーティストたちが鬼灯の花を取り入れることで、その美しさやメッセージを新しい形で表現し、観客の心を打つことが目的とされています。こういったアートは、鬼灯の花の持つ伝統や文化を新たな視点から再評価するきっかけとなっているのです。

5.2 鬼灯の花を取り入れた現代文化

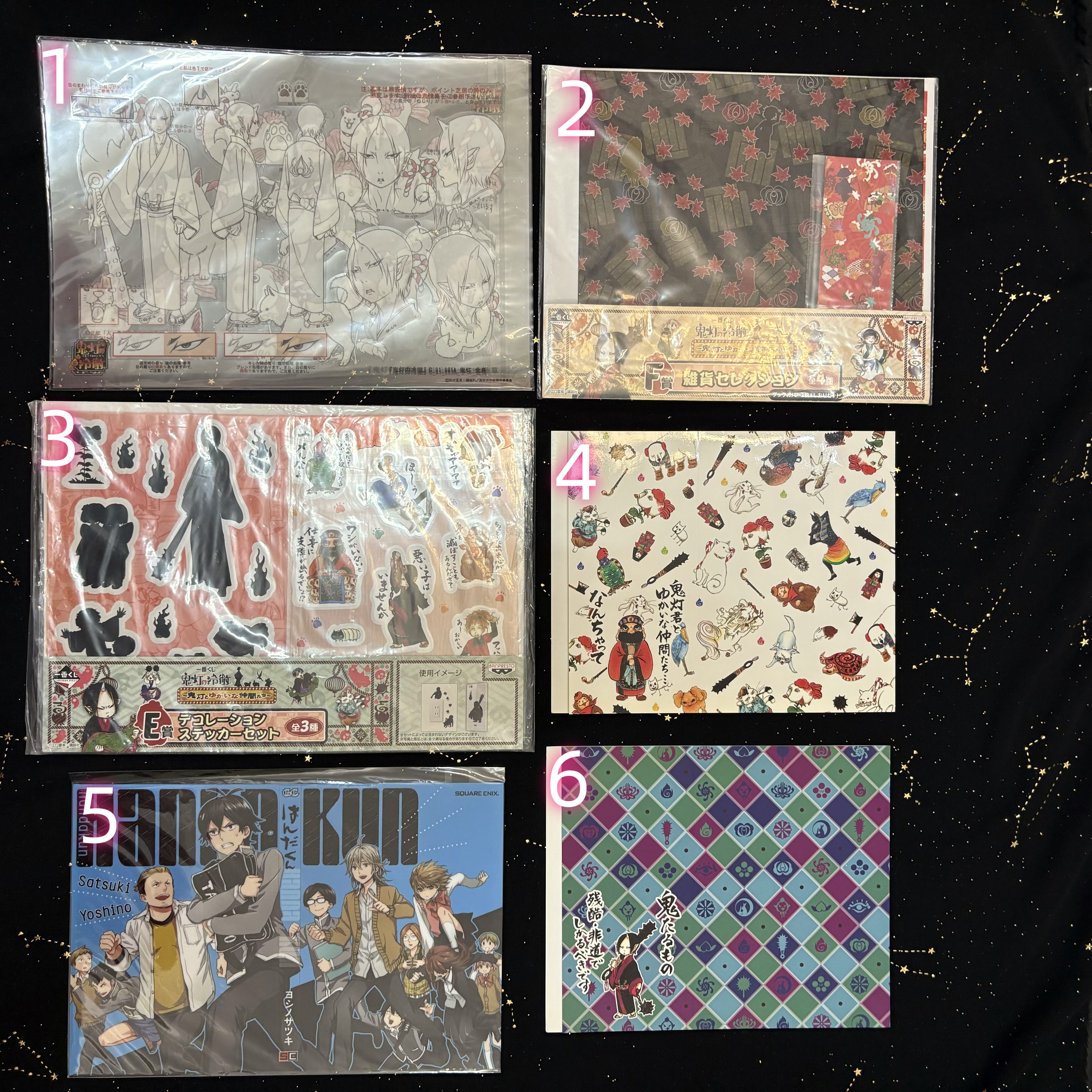

現代において鬼灯の花は、さまざまな分野で利用されるようになっています。特に、ファッションやデザインの分野では、鬼灯の花をモチーフにした雑貨や衣類が人気を博しています。これにより、鬼灯の花は伝統的な要素を現代のライフスタイルに取り入れることができる象徴的な存在となりつつあります。

また、鬼灯の花を使ったカフェやレストランも増えており、鬼灯の実を使ったスイーツやドリンクがメニューに並ぶことがよくあります。これにより、鬼灯の花を身近に感じながら、食文化としても楽しむことができるのです。こうした新たな動きは、鬼灯の花の魅力をより広め、多くの人々に親しむ機会を提供しています。

さらに、鬼灯の花はSNSなどのデジタルプラットフォームでも話題に上ります。特に鬼灯の花が咲く季節には、SNSでその美しさや風景をシェアする人が増え、多くの人々に愛される存在となっています。デジタル世代にとっても、鬼灯の花は特別な意味を持つ存在であり、現代文化の一部として大切にされているのです。

終わりに

鬼灯の花は、単なる植物ではなく、日本の文化や伝統に深く根付いた重要な存在であることがわかりました。その美しさや象徴する意味、伝説の数々は、我々の生活や感情に影響を与え続けています。鬼灯の花を通じて、生命力や愛情、記憶の大切さを教えられ、私たちの日常に彩りを添えてくれることでしょう。この花を愛し、尊重し続けることが、私たちの文化を豊かにする方法の一つであると感じます。