中国は長い歴史を持つ文化大国であり、その中でも陶器と磁器は特に重要な役割を果たしてきました。陶器と磁器の違いは、土の質や焼成温度にありますが、特に磁器はその美しさと実用性から世界的に高く評価されています。明清時代(1368年 – 1912年)は、中国の磁器技術が最も進化し、国際的に広がった時代です。この時期の磁器の輸出は、中国の経済や文化、さらには国際関係に多大な影響を与えました。本記事では、明清時代の磁器の輸出とその国際的影響について詳しく探っていきます。

1. 磁器の歴史的背景

1.1 磁器の起源

磁器は、中国の ancient(古代)の陶器から発展したものですが、その起源はおそらく新石器時代(約1万年前)にさかのぼります。当初は、土を焼いて作った陶器が主流でしたが、徐々に石灰岩や長石を用いる技術が進化し、磁器の特性が確立されていくことになります。磁器の発展は、特に唐代(618年 – 907年)と宋代(960年 – 1279年)の時期に顕著であり、この頃から高温で焼かれる白い陶器が生産されるようになりました。

磁器の起源地は、主に中国の北部とされています。特に、山東省の青島市や江西省の景徳鎮は、古くから磁器の生産地として知られています。景徳鎮は、「瓷都(しいと)」とも称されるほど、磁器の中心地として栄えてきました。これらの地域では、特殊な土が採取され、高度な技術とデザインが施された磁器が生まれました。

1.2 磁器の発展過程

磁器は、元代(1271年 – 1368年)から明代にかけて、さらにその製造技術が進化します。この時期、磁器はより強固でかつ美しいものへと進化し、多様なデザインが施されるようになります。特に明代の中期には、煌びやかな青花瓷や、色絵磁器が人気を博しました。このような作品は、贈答品や装飾品としての役割も果たし、国内外で高い評価を受けました。

明代の代表的な磁器には、特に「青花磁器」があります。これは、コバルト青を用いて描かれた絵柄が特徴で、現在でも多くの人々に愛されています。これにより、磁器は様々な用途に応じて製作され、日常生活に深く根付くこととなります。また、この時期、多くの職人たちが登場し、それぞれが独自の技術やスタイルを持つようになりました。

1.3 明清時代の磁器の重要性

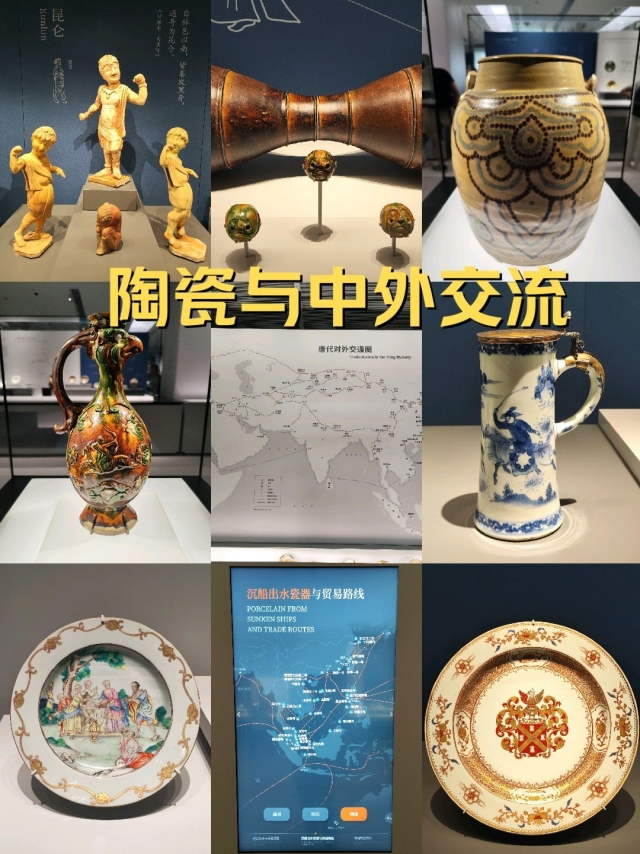

明清時代の磁器は、単なる工芸品だけではなく、外交的な役割も果たしていました。例えば、磁器は贈答品として外国の王族に送られ、文化交流の一環として重要でした。また、当時の貿易路、特にシルクロードや南海貿易の中で、磁器は重要な輸出品となり、アジアはもちろん、ヨーロッパやアフリカにもその名を知られることとなりました。

特に清時代になると、欧米諸国からの需要が急増します。1860年のアヘン戦争後、中国は不平等条約を結び、さらに多くの西洋商人が中国の磁器を手に入れようとしました。これにより、中国の磁器は国際的なブランドとして認識され、需要が高まりました。このような背景もあり、磁器製作技術はますます洗練されていきます。

2. 明清時代の磁器技術

2.1 明時代の磁器製造技術

明代の磁器製造技術は、先代の技術を基にして革新が加えられました。磁器の焼成温度はさらに引き上げられ、細かい質感の磁器が作られるようになりました。この時期の焼成工程は非常に精巧で、温度管理が重要視されるようになりました。特に、青花磁器や色絵磁器は、線画や彩色が非常に美しく、職人たちの技術が際立っています。

技術の向上に伴い、絵筆や釉薬も改良され、デザインの自由度が増しました。素焼きが行われた後、絵筆で描かれた模様に釉薬が塗られ、本焼成されるという工程が確立されました。このプロセスにより、個々の作品の表現が豊かになり、明代の磁器は芸術作品としての側面も持つようになりました。

2.2 清時代の磁器製造技術

清代になると、西洋の影響が色濃くなり、磁器技術にも新たな変化が見られます。特に康煕帝の時代には、特別な装飾技術が持ち込まれ、薄い磁器の製作が行われました。これにより、磁器の機能性が高まり、薄くて軽いものが多数生産されるようになりました。

また、清代は「五彩」と呼ばれる技法が発展し、多彩な色が使われるようになります。これにより、磁器のデザインが一層華やかになり、贈答用としても人気を集めました。清代の磁器は、特に繊細な装飾が施された「景徳鎮磁器」が有名で、国内外の需要に応える形で生産が続けられました。

2.3 技術革新とその影響

明清時代の磁器製造技術は、大きな革新を遂げました。中でも焼成技術の向上は特筆すべき点です。この時期に開発された高温焼成が可能な釜によって、従来の磁器よりも強度が増し、より美しい仕上がりが実現しました。こうした技術革新は、国内の需要を超え、国際貿易においても大きな影響を与えました。

また、清代中期には、磁器の生産効率を高めるための工場システムが導入され、より多くの製品を生産することが可能になりました。さらに、新たな素材や技術が導入され、製品の質がさらに向上しました。特に、湿度管理や温度管理の精密化が実現され、磁器の一貫した品質確保が可能となりました。

このような技術革新は、国際的な商戦においても競争力を持つ磁器を生み出し、アジアやヨーロッパの市場での地位を確立する要因となります。通信技術や運送技術の発展により、磁器は世界中に広がり、多くの国々でその美しさを称賛されました。

3. 明清時代の磁器の特徴

3.1 デザインと装飾

明清時代の磁器には、魅力的なデザインが施されています。デザインは、主に自然や神話、民話、さらには歴史的な事象などにインスパイアされたものが多く、職人たちの豊かな想像力が反映されています。この時期、特に青花磁器や五彩磁器は、非常に人気がありました。青花では、青いインクで花や動物の模様が描かれ、五彩では赤、緑、黄、青、紫を用いた鮮やかな色合いが特長です。

また、明代の磁器には「人間の営み」や「自然の美」をテーマにした作品も多く、描かれるモチーフは季節感や風習を感じさせるものばかりです。具体的には、四季折々の花や動物が登場し、それぞれの意味が込められています。例えば、竹や梅の模様は、清さや高潔さの象徴とされています。

3.2 色彩と釉薬の使用

明清時代の磁器では、色彩の利用が一つの大きな特徴です。釉薬の技術も進化し、より多くの色を表現できるようになりました。特に清代には、「赤絵」や「青絵」など、多様な技法が確立され、色彩は単なる装飾を超え、テーマや意味合いを持つようになりました。

色の使い方においては、対比や調和が巧みに構成されており、見る者に感動を与えるものが多いです。明清時代の職人たちは、特に青色を基調とした模様を好み、その美しさを際立たせるために、装飾だけでなく、造形にも工夫を凝らしました。これにより、磁器そのものが一つのアートとして評価されるようになりました。

3.3 形状と機能性

明清時代の磁器は、さまざまな形状を持つものがありました。例えば、食器としての使用に適した平皿や碗、高い装飾性を持つ花瓶、さらには祭祀用の器など多岐にわたります。形状は、実用性だけでなく、視覚的な美しさも追求されていました。

また、実用性も重視され、特に茶道が盛んだった明清時代には、茶器にもこだわりがありました。茶碗や急須は、使いやすさと美しさを兼ね備えたデザインが求められました。磁器の軽さや持ちやすさは、使用する上での大きな利点となり、日常的に使われる道具としても重宝されました。

4. 磁器の輸出と国際的影響

4.1 磁器の主要輸出市場

明清時代の磁器は、国内外で高い評価を受け、特にヨーロッパ市場においては爆発的な人気を誇りました。17世紀には、オランダやフランスといった国々に輸出され、多くの西洋の貴族や商人たちの目に留まりました。この影響により、中国の磁器は「青い金」とも称されるようになり、その地位を確立しました。

当時の貿易においては、長い航路を通じて、磁器はアジアからヨーロッパまで届けられる重要な商品となりました。特に、シルクロードを経て、中東を経由し、ヨーロッパ諸国に届く過程での交流は、様々な文化的影響を与えました。このような国際貿易により、磁器の技術とデザインは他国に影響を与えることとなりました。

4.2 国際スタイルへの影響

中国の磁器は、ヨーロッパの陶磁器製造にも多大な影響を与えました。特に18世紀には、ヨーロッパ各国が中国の磁器を模倣しようとし、独自の技術を開発する動きが見られました。例えば、ドイツのマイセン焼やイギリスのウェッジウッドなどは、中国のデザインや製造プロセスを参考にし、独自の磁器を生み出しました。

この時期、各国の磁器工房では、中国の青花磁器や色絵磁器に触発された製品が多数作られました。これにより、中国の磁器のスタイルが国際的に広まり、各国の工房で新たなデザインが生まれるきっかけとなりました。そうした影響は、特に18世紀の美術や工芸においても強く表れ、中国との文化的な結びつきが強化されました。

4.3 磁器貿易の歴史

明清時代の磁器貿易は、単なる商業活動にとどまらず、文化交流の場でもありました。当時の商人は、磁器を通じて異なる文化や価値観に触れ、その体験を広めていきました。また、貿易による交流がさまざまな国との関係を構築し、中国の文化を世界に発信する大きな役割を果たしたのです。

磁器を輸出することによって、高額な利益を得た商人たちが多く、この商業活動が中国経済に与えた影響は計り知れないものがありました。さらに、磁器の需要は年々高まり、世界中の様々な文化が中国の磁器を取り入れるようになったことから、国際的なビジネスの成長にも寄与しました。

5. 現代における磁器の価値と保存

5.1 磁器の収集と鑑賞

現代においても、中国の磁器は高い評価を受けており、多くのコレクターや美術館によって収集されています。特に、明清時代の磁器は美術品として人気があり、その価値は年々高まっています。美術館では、これらの磁器作品が厳重に保管され、一般の人々にも鑑賞できる機会が提供されています。

収集家たちの中には、特定の技法やデザイン、時代に絞って集める人も多くいます。青花磁器や紅陶磁器など、特に人気のあるコレクションは、その美しさや歴史的価値から高額で取引されることもあります。また、オークションや展示会では、希少な作品が出品されることも多く、それに伴い市場での競争や評価が高まっています。

5.2 磁器の修復と保存技術

磁器の保存や修復技術も、現代の重要な分野となっています。時間の経過とともに、磁器は割れたり、色あせたりすることがあります。優れた修復技術を持った専門家が、傷や欠損部分を修復し、元の美しさを取り戻す作業が行われます。このような修復作業は、ただ単に外見を元に戻すだけでなく、磁器の持つ歴史や文化的背景も尊重する必要があります。

また、磁器の保存には適切な温度や湿度の管理が求められます。例えば、直射日光を避けることや、湿度の高い場所での保管を避けることで、長期にわたりその美しさを保ち続けることが可能になります。加えて、専門の施設や美術館では、最新の保存技術が導入され、磁器が適切に保護されるよう努めています。

5.3 国際的な評価と現代のトレンド

現代における中国の磁器は、国際的に高く評価されています。特に、伝統的な技術を用いながらも、現代的なデザインやテクニックを取り入れた作品が多く生まれるようになっています。これにより、国際的なアーティストやデザイナーとコラボレーションし、新たな価値を創造する動きが見られるようになりました。

さらに、中国国内だけでなく、海外の美術館やギャラリーでも活躍するアーティストが増えています。こうした流れは、新しい世代の芸術家たちによって引き継がれ、磁器の可能性を広げるとともに、国際的なアートシーンでの存在感を高めています。

終わりに

明清時代の磁器の輸出と国際的影響について見てきましたが、この時期の磁器は単なる工芸品の枠を超え、文化的な象徴としても非常に重要な役割を果たしてきました。磁器は中国文化を国際的に広める手段となり、その歴史や技術が後世にも語り継がれる結果となっています。現代においても、その美しさや技術は多くの人々に愛され続けており、今後も新しい価値を生み出し続けることが期待されます。