中国の所有な文化や芸術の中で、磁器は特に重要な役割を果たしています。日本の文化と密接に関連している磁器は、単に実用的なものであるだけでなく、美的観点からも高く評価されています。この記事では、磁器の起源や発展、歴史的意義、技術的側面、そして日本文化との交流を通じて、どのようにこの素晴らしい工芸が日本に影響を与えたのかを詳しく見ていきます。

磁器の起源と発展

磁器の起源

磁器は、中国で最初に開発されたセラミックの一種で、その起源を遡ると、紀元前2000年頃の新石器時代にまでさかのぼります。この時代、人々は土器を作り始め、焼く技術は徐々に発展していきました。初期の磁器は、非常にシンプルなデザインであり、主に日常生活に使用されましたが、時間とともに焼成技術が向上し、より美しい形状や色合いが生まれるようになりました。

中国の磁器の重要な特長は、その原料の特異性にあります。高白色の陶土や、特に良質なカオリンが使用され、これが見た目の美しさとその強度を生み出しました。中国では6世紀頃には、青磁や白磁といった高級磁器が登場し、社会的地位を示すアイテムとしても重用されました。このように、磁器はもともと貴族や上流階級の人々の間で珍重される存在であり、やがてその技術と美しさは西洋にも広がっていきました。

磁器の発展過程

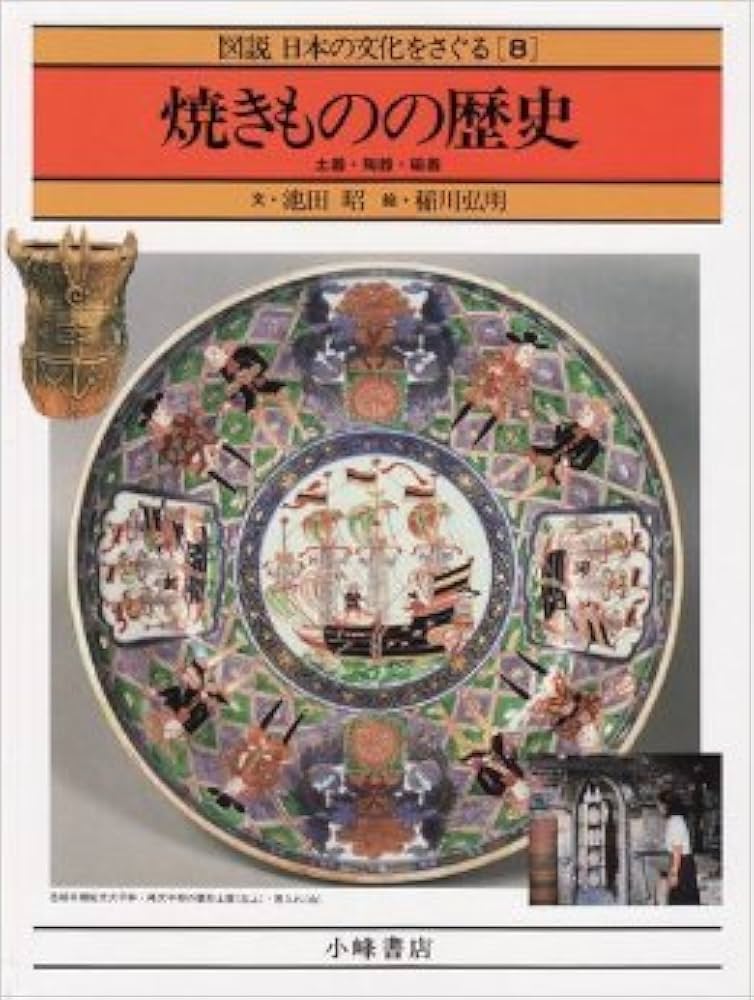

磁器の発展は、唐代(618–907年)や宋代(960–1279年)にピークに達しました。この時期、中国の磁器は国際的に評価され始め、特に「青花」と呼ばれる青い模様が施された白磁は、西洋の人々の心をつかみました。商業ルートの発展に伴い、磁器は中東やヨーロッパに輸出され、その美しさと品質により高い評価を受けました。

また、元代(1271–1368年)における陶芸技術の進化は、さらに多様なスタイルを可能にしました。この時期、特に「元青磁」となった青磁は、単なる工芸品を超えて、美術品としての地位を確立しました。歴史的には、これらの磁器の発展は、ただ単に物の移動を意味するだけでなく、文化的な交流の影響も大きいものでした。

主な制作地域と特徴

中国には磁器の名産地がいくつか存在します。京都や李白の故郷である山西省の景徳鎮が特に有名です。景徳鎮では、千年以上にわたって磁器が生産されており、その製品は全国的だけでなく国際的にも取引されてきました。特に景徳鎮の磁器は、優れた製造技術と独特のデザインが特徴とされています。

景徳鎮の磁器は、青白い釉薬が施された製品が多く、また美しい模様が特徴的です。これに対して、福建省の「官窯」では、より伝統的で質実剛健なデザインが重視されています。各地域で生み出される磁器のスタイルは異なり、これらの違いは日本に入ってからの磁器への影響を与えた重要な要素となりました。

磁器の歴史的意義

磁器の経済的価値

磁器は、中国の経済においても重要な役割を果たしました。特に、明代から清代にかけての時代には、商業活動が活発化し、磁器の需要が急増しました。多くの商人が磁器の取り扱いを開始し、都市間の貿易が盛んになりました。これにより、中国の各地に磁器の製造拠点が形成され、地方経済の発展にも寄与しました。

また、磁器は国際的な貿易品としても特に価値がありました。ヨーロッパ諸国は中国の磁器を高く評価し、特にオランダやポルトガルなどの企業が、中国の磁器を輸入しました。このように、磁器は中国の経済の重要な一部であり、その取引は国の富の源泉とも言えました。

磁器と社会文化の関係

磁器は、経済的価値だけでなく、文化的な側面でも大きな影響を与えました。中国では、磁器の表現は主に儒教の教えや道教の哲学と深く結びついています。特に、儒教では、礼儀やもてなしの重要性が強調されており、磁器はその象徴的な役割を果たしています。

また、磁器の装飾は、中国の伝統文化や神話、歴史に根ざしたものであるため、作品自体が物語を語る手段ともなりました。これにより、磁器は単なる日用雑貨ではなく、文化財としての価値も持っています。

磁器の輸出と国際交流

中世以降、中国の磁器は、海外との国際交流の重要な媒介となりました。特に、16世紀から18世紀にかけての貿易時代には、ヨーロッパでも中国の磁器が新たな人気を得るようになりました。この時期、磁器は上流階級の富の象徴となり、また芸術的な価値も認識され始めました。

日本側でも、中国からの磁器の輸入は多く行われ、これが国内の陶器文化に大きな影響を与えました。こうした国際的な交流は、文化の融合や技術の発展を促進し、今日の磁器文化を形成する基盤となりました。

磁器の技術と工芸

磁器の製造技術

磁器の製造技術は、非常に高度で専門的なものです。中国における初期の製陶技術から始まり、特に高温で焼成することに対する知識が、磁器を他の陶器と区別する大きな要素となっています。磁器は、1300度以上の高温で焼成されるため、その成形や釉薬の選択は非常に繊細な作業を要します。

また、コバルトブルーの釉薬を使用した青花磁器は、最も有名なスタイルの一つです。この青花のデザインは、手描きで描かれるため、熟練した技術を持つ職人によって生み出されます。最近では、最新の技術を用いた工業生産も行われていますが、伝統的な技法も今なお重視されているのが現状です。

磁器のデザインと装飾

磁器のデザインには、例えば花や動物、自然の風景をモチーフにしたものが多く、さまざまな文化的背景が反映されています。特に、八仙や龍、鳳凰などの神話的な生き物のモチーフは、繁栄や幸運を象徴するため、特に人気です。また、磁器の装飾に使われる色合いも多様で、深い青や鮮やかな赤などが豊富に使用されています。

さらに、磁器に施される技術は常に進化しており、最近では現代的なアートと融合した作品も増えています。一部のアーティストは、伝統的な磁器の技法を用いながら、現代的なテーマやスタイルを取り入れた作品を制作しています。これにより、磁器は新しい視点で評価されるようになってきています。

代表的な磁器職人と流派

中国の磁器産業には、多くの著名な職人や流派が存在します。その中でも「景徳鎮窯」の職人たちは、何世代にもわたってその技術を受け継ぎ、世界的なブランドを確立しました。特に彼らの作り出す白磁や青花磁器は、非常に高い評価を得ています。

他にも、明代の「官窯」や「順德窯」、「赣州窯」など、地域によって異なる特徴のある磁器が存在します。これらの流派の職人は、それぞれの地域の資源や風土に応じて独自のスタイルを翻案しています。それぞれの磁器には、その背景にあるストーリーや文化が反映されているのが魅力です。

磁器と日本文化の交流

磁器の日本への導入

日本における磁器の歴史は、16世紀の明の時代に始まりました。特にポルトガルやオランダを介して、日本への磁器の輸出が行われ、その美しさに多くの日本人が魅了されました。この際、中国の青磁や白磁が特に人気を博しましたが、やがて日本独自の技術とスタイルにも変化していきます。

また、日本ではこの中国の磁器を模倣する高い技術力を持った職人が登場し、特に福岡県の有田焼や、長崎県の壱岐焼などが代表的です。これら日本の磁器も、中国のものとは異なる独自のデザインや技術が取り入れられ、徐々に日本文化の一部として根付いていきました。

日本における磁器の発展

日本では17世紀から18世紀にかけて、磁器が急速に発展し、多くの流派が誕生しました。特に有田焼や伊万里焼は、日本国内外で高く評価される存在となり、高級食器や贈答品としての需要が高まりました。また、日本の磁器は中国の影響を受けながらも、独自の美的表現を追求し続けました。

この時期、日本では磁器製造を支えるための職人の組織も構築され、磁器の質の向上が図られました。技術の進歩とともに、色彩や模様のバリエーションも増え、多様なスタイルの磁器が生み出されました。特に、日本らしい「和」のテイストを持った磁器は、国内外での評価が高まりました。

磁器がもたらした文化的影響

磁器は、日本の茶道や食文化においても重要な役割を果たしています。特に茶道では、茶碗や湯飲みとして磁器が用いられ、その美しさや形状が茶の香りや味を引き立てています。また、日本の伝統的な茶器は、職人の手で一つ一つ丁寧に作られ、そこには哲学や文化的な意味が込められています。

さらに、磁器は日本の美術においても重要な要素とされ、さまざまな芸術形式の中で使われています。近代以降、アートの文脈で磁器作品が制作され、画家や陶芸家たちがその表現の場として活用しました。このように、磁器は日本文化の多くの側面に融合しており、その影響は今もなお続いています。

磁器の現代における役割

現代の磁器産業

現代において、磁器産業は依然として重要な産業の一つですが、競争が激化しています。中国や日本の磁器メーカーは、品質の向上やデザインの革新に努め、市場のニーズに応えています。また、環境への配慮も求められ、持続可能な素材の使用やエコロジーを考慮した製造プロセスの導入が進んでいます。

多くの若い職人たちは、新しい素材や技術を取り入れつつ、伝統的な技法も重視しています。これにより、革新的なデザインや商品が次々と生み出され、若い世代からの支持を得ています。この流れは、磁器が単なる日用品の域を超え、アートとしても評価される要素を加えています。

磁器と美術

現代の磁器は、美術としての側面も強めています。アーティストによる独自の作品は、国内外のギャラリーや展示会で展示され、一部は高額で取引されることもあります。伝統的な技法と現代的なテーマを融合させた作品は、新たな価値観をもたらすものとして注目を集めています。

また、陶芸イベントやアートフェアも盛んで、若い世代の陶芸家たちが積極的に参加し、自身の作品を発表する機会が増えています。このような活動は、磁器という素材の可能性を広げ、新しいアプローチを促進しています。

磁器の持続可能な未来

磁器の未来には、持続可能性がますます重要なテーマとなるでしょう。これに伴い、製造工程の見直しやリサイクルの促進などが求められ、環境への配慮が生産者の責任となります。伝統技術の保存とともに、環境への影響を減らすための新たな試みが活発に進められています。

例えば、地元の素材を使用したり、エネルギー効率の良い製造方法を取り入れたりすることが考えられています。また、消費者に対しても、環境配慮型の商品を選ぶ意識が高まっており、これに応じた商品開発が期待されています。

まとめ

磁器は、その美しさと機能性から、日本文化に多大な影響を与えてきました。中国からの技術やスタイルの導入を経て、日本独自の発展を遂げ、今日では国際的に尊敬される文化的な資産となっています。未来においても、技術の進化や環境への配慮を通じて、磁器の新たな可能性が広がることが期待されます。このように、磁器はただの製品でなく、文化の象徴であり続けるでしょう。