色彩は、私たちの生活において重要な役割を果たしています。特に中国の絵画においては、色彩の持つ意味や歴史的背景は非常に深いものがあります。絵画は単なる視覚的な表現だけでなく、文化、哲学、宗教と密接に結びついているのです。本稿では、中国の絵画における色彩の歴史的変遷とその背景について、具体的な事例を交えながら紹介していきます。

1. 色彩の基本概念

1.1 色彩の定義

色彩は光の波長の違いによって生じる視覚的な現象であり、さまざまな色が存在します。色彩は、私たちが物を認識する際に重要な要素であり、特に絵画においては、作品の雰囲気やメッセージを伝える重要な手段となります。色彩は「赤」「青」「緑」といった基本的な色だけでなく、これらの色が組み合わさることによって無限のバリエーションが生まれます。

色彩は単に物理的な属性ではなく、文化や歴史と深く結びついています。たとえば、伝統的に赤色は中国文化において幸運や繁栄を象徴する色とされています。これの背景には、古代中国の神話や祭りにおいて赤色が重要な役割を果たしてきたことがあります。そのため、中国の絵画において赤色はしばしば多用され、強いメッセージを発信する手段として利用されています。

さらに、色彩の知覚には個人差があり、同じ色でも人によって感じ方が異なることがあります。これには文化的背景や社会的コンテクストが影響しているため、色彩を知ることは中国文化全般を理解する上でも欠かせない要素となります。

1.2 色彩の知覚と心理的影響

色彩は心理的な影響を持ち、感情や行動に直接的な効果を与えることが研究からも明らかになっています。たとえば、赤色は興奮や強さを表現する一方で、青色は冷静さや安らぎを象徴するとされています。これらの色の持つ特性は、中国の絵画作品にも反映されており、観る人の感情に働きかける重要な役割を果たしています。

中国の伝統的な絵画において、色彩はしばしば物語を語る手段として使用されます。たとえば、故宮博物院に所蔵されている「清明上河図」では、色彩の豊かさがその時代の繁栄を表現しています。この絵画では、青や緑が多く使われ、河川や自然を描写することで、観る者に穏やかで安定した印象を与えています。教科書では知ることのできない、色彩による表現の力を感じることができるのです。

さらに、色彩の知覚には文化的背景が強く影響しているため、異文化交流においても色彩に対する理解が重要となります。たとえば、海外のアーティストが中国の伝統的な色彩を取り入れることで、新しい視点を提供し、国境を越えた感情の共有が可能になるのです。

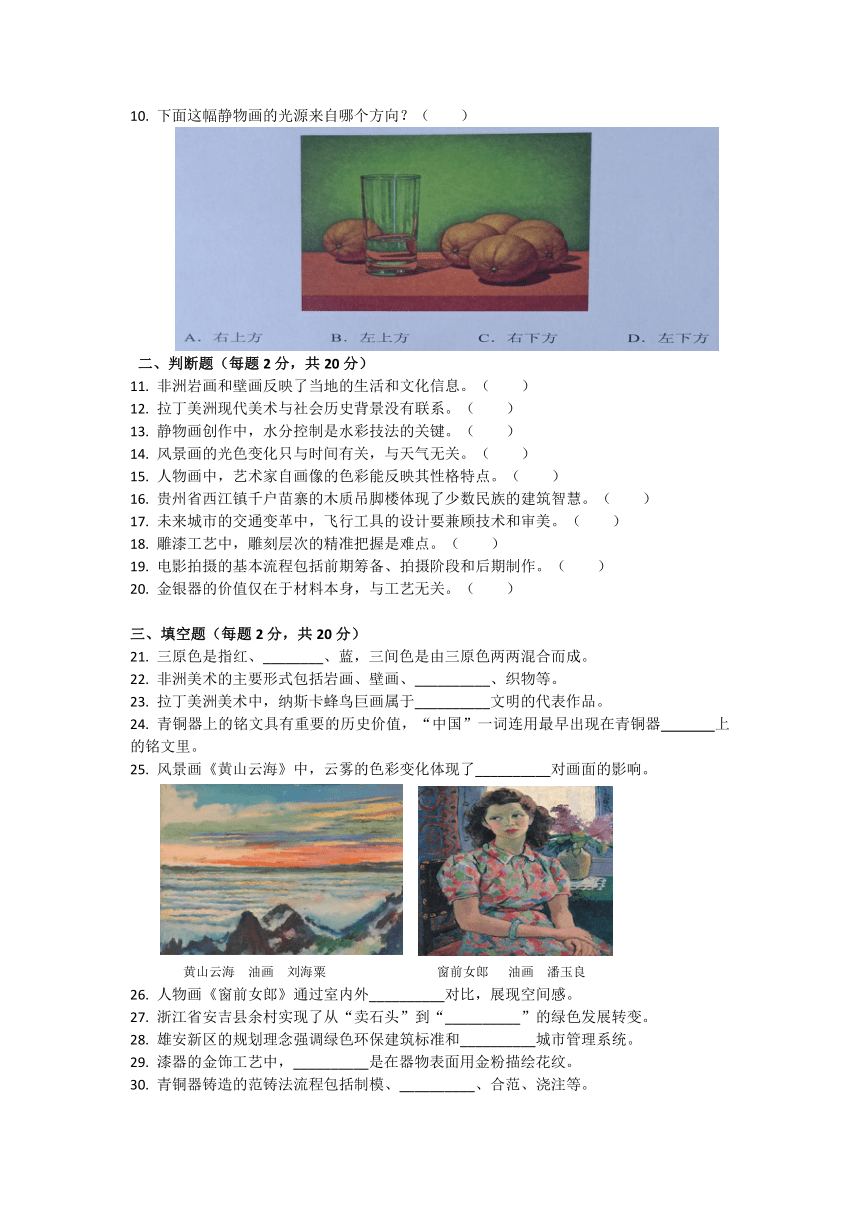

2. 中国の絵画に見る色彩の使用

2.1 古代絵画における色彩

中国の古代絵画は、その豊かな歴史と文化が色彩の使い方に影響を与えています。古代の絵画では、特に石や土を原材料とした顔料が用いられていました。これらの顔料は、自然界から採られたものであり、例えば鉛や銅を利用した青色や赤色の顔料が一般的でした。そのため、古代の絵画作品には素朴でありながらも力強い色合いが見られます。

古代の壁画や陶器に見られる色彩は、社会の態度や価値観を映し出す鏡とも言えます。たとえば、漢代の陶器に描かれた色彩には、赤色や緑色が使われ、繁栄や幸運を表現する意図があったとされています。このように、古代中国の絵画においては、色彩は単なる美しさのためだけでなく、深いメッセージを持つ重要な要素だったのです。

また、古代中国の絵画には、主に儒教的な思想が影響を与えていました。色彩の選択は、儒教的価値観に基づいた結果であり、例えば青色は知識や道徳を象徴するとされ、教育や教養を表現するために用いられました。これにより、色彩は絵画を通して文化的な教訓や価値観を伝える重要な手段となっています。

2.2 宋代の色彩の発展

宋代(960-1279年)に入ると、中国の絵画における色彩は新たな発展を遂げます。この時期は、特に文人画が栄え、色彩の使い方もシンプルで洗練されたものが多く見られました。宋代の画家たちは、自然の美しさを引き立てるために、色彩を控えめに使い、明暗を強調する技法が発展しました。

この時期の名作として有名なのが「清明上河図」であり、この作品では、色彩の使い方が非常に巧妙です。青や緑の色合いが見事に調和しており、緻密な描写と相まって、観る者に自然の豊かさを伝えています。この作品は、色彩を用いて繁栄する都市の姿を描写し、その美しさと調和を強調しています。

また、宋代の絵画には、色彩に対する哲学的なアプローチも見られます。文人画は、自然との一体感を重視し、「無」の概念を反映した色合いが好まれました。このような色彩の選択は、単に視覚的な美しさを追求するだけではなく、生命や宇宙との調和を求める姿勢が反映されているのです。

3. 色彩の文化的象徴

3.1 色彩と思想

中国の色彩には、さまざまな文化的象徴があります。赤は富や幸運を象徴し、結婚式や祝祭に欠かせない色として広く利用されています。一方で、黒は死や悲しみを連想させる色とされ、喪に服する際には避けるべき色とされています。このように、色彩は中国文化の中で特定の意味を持ち、社会の価値観や習慣を反映する存在となっています。

さらに、儒教や道教、仏教といった思想体系は、色彩に対する理解にも影響を与えています。儒教では、色彩は人の内面的な性格や徳を表現すると見なされ、たとえば黄色は皇帝や君主を象徴する色とされたため、権力の象徴とも言えます。これに対して道教や仏教では、色彩は自然の調和や精神的な浄化を表すものとして捉えられ、青や緑が選ばれることが多いのです。

このような色彩と思想の関係性は、中国の絵画においても重要な要素として扱われています。例えば、仏教の影響を受けた作品では、青や白が多く使われ、精神的な深さや浄化のプロセスを表現する手段として約束されています。色彩を理解することは、中国文化の深い理解へとつながります。

3.2 色彩と宗教的意義

色彩は宗教的な象徴としても重要な役割を果たしています。中国の宗教文化において、色彩は神聖さや霊的な意義を伴っています。例えば、仏教において使われる色としての「金」は、悟りや神聖さを象徴し、多くの仏教画において重要な要素とされています。これにより、観者は作品を通して宗教的なメッセージを受け取ることができます。

道教においても、色彩には特別な意味があります。たとえば、青色や緑色は自然との調和を象徴する色とされ、道教の教えに基づいて自然との一体感を重視する考え方が反映されています。このような宗教的な背景は、中国の絵画における色彩の使用やそれに伴う技法にも影響を与えています。

宗教的意義を持つ色彩が、絵画作品にどのように表現されているかを具体的な例で見てみましょう。たとえば、明代の宗教画では、金色の装飾が施された作品が多くあり、これは神聖さを強調するための手法として用いられています。こういった色彩は、観る者に強い印象を残し、宗教的なメッセージを効果的に伝える役割を果たしています。

4. 色彩の技法と材料の進化

4.1 伝統的な絵具と技法

中国の絵画において色彩を実現するためには、顔料や絵具の技術が重要な役割を果たしてきました。古代の中国画では、自然から採取した顔料が多く使用され、これにより目の前に広がる風景を表現しました。たとえば、石から作られた青色の顔料が用いられ、風景を描く際に大きな効果を与えました。

また、伝統的な技法としては「水墨画」があります。この技法では、水と墨を駆使して自然の景観や感情を表現します。特に墨の濃淡は、色彩の表現において非常に重要であり、これにより立体感や奥行きを感じさせることができるのです。水墨画では、色の変化が微妙であり、単なる色彩だけでなく、観る人の心に何かしらの影響を与える作品を生み出しています。

さらに、陶器や壁画に使われる色彩技法も時代と共に発展してきました。唐代には、釉薬を用いた鮮やかな色彩が人気を博し、華やかな作品が数多く生み出されました。これにより、色彩の多様性が広がり、中国の絵画や工芸に新たな風を吹き込むこととなりました。

4.2 近代的な色彩技法の導入

19世紀から20世紀にかけて、中国の絵画には近代的な色彩技法が徐々に取り入れられるようになりました。これは、西洋の影響を受けた結果であり、さまざまな新しい技法や材料が導入されました。たとえば、油絵具やアクリル絵具の使用が増え、これにより色彩の表現が一変しました。

特に油絵具は、鮮やかで立体的な色合いを実現可能にしました。西洋のアーティストから学んだ技術を取り入れた中国の画家たちは、色彩をより自由に、そして大胆に使いこなすことができるようになりました。これにより、伝統的な中国絵画のスタイルと現代的なアプローチが融合した新たな絵画が生まれることとなったのです。

また、近代的な技法を取り入れることで、印象派の影響が感じられる作品も増えました。色彩の光や雰囲気を重視する印象派の技法は、中国の画家たちに新しい視点を与え、色彩の調和やバランスを追求することが求められるようになったのです。この時代の作品は、異なるスタイルや技法の融合により、色彩の新たな可能性を示しています。

5. 現代における色彩の役割

5.1 色彩のトレンドと現代アート

現代において、色彩はさらに多様な役割を果たしています。特にアートの領域においては、色彩のトレンドが常に変化し、多くのアーティストがこの要素を取り入れた作品を生み出しています。たとえば、鮮やかな色使いや極端なコントラストを取り入れた作品が人気を集めており、観客の視覚的な興奮を引き起こしています。

また、現代アートの中には、色彩をテーマにした作品も多く存在します。色彩そのものを探求することで、観る者に新しい視点を提供する作品が増え、結果的にアートの概念が広がりを見せています。これにより、観客は色彩の奥深さを感じ取ることができ、アート自身の楽しみ方が多様化しています。

更に、色彩はアートだけでなく、ファッションやデザイン、広告など、さまざまな領域にも影響を与えています。たとえば、流行色やトレンド色は、社会の心理や価値観を反映するものとして注目されており、これにより色彩の持つ力が再確認されています。

5.2 色彩とデジタルアートの関係

テクノロジーの進化に伴い、デジタルアートにおいても色彩の使い方は変化しています。デジタルアートは、かつての伝統的な色彩技法とは異なる新しい表現方法を提供し、アーティストは無限の色彩の可能性を手に入れています。例えば、デジタルペインティングでは、無限の色を選ぶことができ、アーティストは従来よりも自由に色彩を操ることができます。

また、デジタルアートは、観る者にインタラクティブな体験を提供することが可能です。動的な色彩の変化や光の効果を取り入れることで、作品が観る者の感情に直接働きかけることができるのです。このような新しいアプローチが、現代のアートにおいて色彩の役割を一層重要なものとしています。

さらに、デジタルアートの世界では、色彩はまさに作品のアイデンティティを形成する要素として扱われています。特定のアーティストやスタイルにおいて用いられる色彩は、その作風を象徴するものとなり、観客は色彩を通してアーティストの表現や意図を読み取ることができるのです。

終わりに

色彩は、ただの視覚的な要素ではなく、中国文化と深く結びついた多面的な意味を持つものです。古代から現代に至るまで、中国の絵画における色彩の役割やその歴史的変遷は、文化、思想、宗教に影響されながら変化してきました。このような背景を理解することは、中国の絵画だけでなく、その文化全体を理解するための鍵となるでしょう。色彩の持つ力を通じて、私たちは中国文化の奥深くに触れることができるのです。