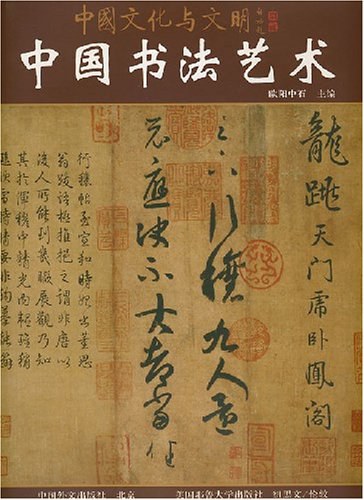

書道の歴史とその発展

書道は中国の伝統的な文化の一部であり、その深い歴史と豊かな技術は、この芸術形態がどのように発展してきたかを物語っています。書道の概念から始まり、その起源、技法、著名な書家、さらには書道と絵画の関係、現代における書道の展望について詳しく見ていきたいと思います。書道は単なる文字を書く技術ではなく、感情や思想を表現する手段でもあります。この芸術形態を理解することで、中国文化全体をより深く理解できることでしょう。

1. 書道の概念と重要性

1.1 書道とは何か

書道は、筆と墨を用いて文字を美しく表現する日本及び中国の伝統的な芸術です。書道は単に文字を書く行為に留まらず、心の状態や道徳、哲学、自然との調和を表現する手段でもあります。特に中国では、書道は古くから「文」の一部として位置付けられ、教育や社会的地位の象徴にもなっています。

書道の技術や表現は、書き手の個性を反映します。筆遣いやインクの濃淡、紙の質がそれぞれ異なるため、同じ文字でも書く人によって全く違った印象を与えることができます。このため、書道は非常にパーソナルな芸術であるとも言えます。

1.2 書道の文化的背景

書道は中国の長い歴史と文化に根ざしており、古代から現代まで多くの著名な書家がその発展に寄与してきました。特に、古代中国の儒教や道教、仏教が書道の発展に影響を与えました。書道は精神性や哲学的な側面と密接に結びついており、単なる技術ではなく、深い文化的意義を持つものです。

また、書道は中国の王朝の変遷とともに発展してきました。各王朝ごとに求められる美意識や技術が異なり、それに応じて書道のスタイルも変わってきたのです。例えば、漢代には厳格で均整の取れた楷書が重視され、モダンな書道では表現力豊かな草書が注目されるようになりました。

1.3 書道の社会的役割

書道は、教育においても重要な役割を果たしています。古くから士大夫階級において、書道は一つの教養とみなされており、若者たちは書道を学ぶことで品位を高めてきました。また、書道は社交やビジネスの場でも使用されることが多く、手書きの文字は相手に対する敬意や思いやりを示す手段として重要視されています。

現代においても、書道は学校教育の一環として教えられており、子どもたちが古典的な文化を学ぶ機会を提供しています。特に、日本や韓国、ベトナムなど、東アジアの国々でも書道は重要な文化芸術として受け継がれています。

2. 書道の起源と初期の発展

2.1 古代中国における書の起源

書道の起源は、古代中国の文字体系に遡ります。最初の文字は、象形文字として発展し、甲骨文や金文の形で記録されるようになりました。これらの文字は、宗教儀式や占いなど、社会生活のさまざまな場面で使用されていました。

甲骨文は、主に亀の甲や動物の骨に刻まれた文字であり、商の時代に盛んに用いられました。金文は、宗教的な儀式や政治的な記録を目的として青銅器に鋳造された文字です。このように、書道の初期の形は、実用的な目的から発展してきました。

2.2 甲骨文と金文の影響

甲骨文や金文は、書道の形式に大きな影響を与えました。特に、文字の形状や書き方において、これらの初期の文字がその後の行書や草書に繋がる重要な要素となりました。また、これらの文字は、象形的な要素を持ちながらも、実用性が求められるため、徐々にスタイルが変化していきました。

古代の文献でも、書道が重要視されていたことが記録されています。たとえば、『論語』の中で、孔子は「文は心を表す」と語っており、書道が単なる技術ではなく、心のあり方を示すものであることを強調しました。

2.3 書の形式の進化

古代の書道は、時代が進むにつれて多様なスタイルが生まれました。漢代になると、漢字が確立され、書道はより一層発展します。後漢時代には、隷書という新しいスタイルが登場し、記録の効率化が図られました。これは、商業や行政における書類作成において非常に重要な役割を果たしました。

さらには、唐代に入ると、楷書が定着し、その後の世代に多大な影響を与えました。この時期、書道は士大夫階級の教養の一環として根付いたため、多くの書家が誕生し、技術が洗練されていきました。こうした歴史を通じて、書道は常に進化を続けていることがわかります。

3. 書道の技法と流派

3.1 書道の基本技法

書道には、様々な基本技法が存在します。書写に使用する筆の持ち方、インクの濃淡、紙の選び方、さらには姿勢や呼吸法に至るまで、すべてが書道の技術に直結しています。特に、筆の扱いは書道の最も基本的な技術であり、熟練するまでには長い時間がかかります。

「筆は心を伝える」とも言われ、書道においては、筆の動きが思考や感情をそのまま表現します。このため、書道を学ぶ際には、まずは基本的な筆使いを習得することが重要です。整った漢字をきれいに書くと同時に、自分の内面を表現できるようになることが求められます。

3.2 主要な流派の紹介

書道の各スタイルには、特定の流派が存在します。それぞれの流派には独自のルールや表現方法があり、学ぶ楽しさの一部となっています。以下に主要な流派を紹介します。

3.2.1 草書

草書は、非常に流動的で自由な書体です。筆を持っている手ごたえや感情がそのまま表現されるため、書道の中でも特に個性的なスタイルの一つです。本来は速記のために発展したもので、文字を素早く書くことができる特徴があります。ただし、芸術的な表現の側面も強く、非常に美しい作品が多いです。

3.2.2 行書

行書は、草書と楷書の中間にあるスタイルです。この書体は、ある程度の流動性を保ちながらも読みやすさを追求したものです。特に手紙や詩などでは多く用いられ、そのスタイルの柔軟性により表現の幅が広がります。行書においては、筆の動きとともに、心の状態や気持ちを反映することが求められます。

3.2.3 楷書

楷書は、最も基本的かつ広く用いられる書体で、古典的な書道の基本形として位置付けられます。楷書は、文字が整然とした形状を持つため、初学者が真っ先に学ぶスタイルです。その形は、書道の中でも最も美しいものとされ、特に公文書や公式な場で使用されることが多いです。

4. 書道の著名な書家たち

4.1 古代の名書家

古代中国の書道においては、数多くの著名な書家が登場します。たとえば、王羲之(おうぎし)は「書聖」と称されるほどの影響を持ち、彼の作品『蘭亭序』は書道の最高峰の一つとされています。王羲之は、草書と行書において傑出した技術を誇っただけでなく、その詩的な表現も人々を魅了しました。

もう一人の重要な書家として、雑書体の先駆者である顔真卿(がんしんけい)が挙げられます。彼の作品は、力強い筆致と明確な文字が特徴で、楷書の発展に大きな影響を与えました。彼の作品『多宝塔碑』は、書道愛好者の間で非常に有名です。

4.2 近代の影響力のある書家

19世紀から20世紀にかけて、書道界には新たな影響を与える書家が登場しました。たとえば、徐悲鴻(じょひこう)という書家は、西洋の絵画技法を取り入れながら書道を発展させ、彼のアプローチは特に現代の書道に強い影響を与えました。

近代的なスタイルを追求したといえば、陸游(りくゆう)も無視できません。彼の作品は、現代においても多くの人々に支持されています。また、彼は多くの弟子を持ち、その技術は広く普及しました。彼の影響により、書道は新たな表現方法とスタイルを模索するようになりました。

4.3 現代の書道家とその作品

現代においても、多くの書道家が国際的な舞台で活躍しています。たとえば、篠田桃紅(しのだとうこう)という書家は、伝統的な技術を持ちながらも、現代アートとしての書道を追求しています。彼女の作品は、特に抽象的な表現が多く、観る人々に新たな視点を提供しています。

また、朴元淳(ぱくうょんじゅん)は、韓国の書道家として国際的に注目されています。彼の作品は、伝統的な書道と現代アートを融合させ、新しい感覚の書道を創造しています。このような現代書道家の作品は、書道の新たな可能性を広げ、国境を越えて多くの人々にアプローチしています。

5. 書道と絵画の関係

5.1 書と絵の統合の歴史

書道と絵画の関係は、古代から密接に結びついています。水墨画の伝統では、書と絵が一つの作品として表現されることが一般的でした。特に宋代以降、書道と絵画の統合が進み、両者の技法や美意識が相互に影響し合いました。

また、書道の作品には絵画的な要素が含まれることも多く、色彩や線の使い方から、その作品が持つ内面的なメッセージを感じ取ることができます。書と絵が一つの芸術形態として共存することは、異なる文化背景を持つ人々にとっても豊かな体験となります。

5.2 代表的な作品と事例

書道と絵画の融合は、数多くの名作を生み出してきました。たとえば、王羲之の作品には、絵画的な要素が数多く見られます。また、唐代の書家であり詩人である杜甫も、作品の中で絵画と書を同時に表現することが多くありました。

近代の書道家でも、書道と絵画を融合させた作品が数多くあります。特に、日本の書道家たちは、伝統的な書道に新しい感覚を加えることで、新たなアートフォームを創造しています。これこそが、現代における書道の魅力の一つです。

5.3 書道と絵画の相互影響

書道と絵画は、お互いに影響し合うことで新しい可能性を広げています。書道の流れるような筆致は、絵画にダイナミズムを与え、一方で絵画の構成が書道に新たなインスピレーションをもたらします。このような相互作用は、歴史を通じて続けられてきた文化の一部であり、現代アートでも引き続き注目されています。

現代のアーティストたちも、書道の技法を取り入れながら、新たな作品を創作しています。彼らは、書道を超えて絵画やインスタレーション、デジタルアートなどの様々な表現方法を探求しています。このような活動によって、書道は時代とともに進化し続けています。

6. 書道の現代的な展望

6.1 書道教育の現状

現代の書道教育は、学校教育の中で重要な役割を果たしています。多くの学校や文化センターでは、書道の授業が行われており、子どもたちに伝統的な文化を伝える媒体となっています。特に、「書写」の授業は受験においても重視されており、学生たちは早期から書道に親しむことが求められています。

また、最近ではオンライン教育が普及し、動画やウェブサイトを活用した書道の学習も増えています。これにより、地域や国を超えて、書道を学ぶ機会が格段に拡大しました。

6.2 書道とデジタル技術

デジタル時代において、書道も大きな変化を遂げています。デジタル書道は、ペンタブレットや専用ソフトウェアを用いて、手書きの感覚を再現する試みです。特に、若い世代はデジタル技術を通じて書道に触れることが増えており、アートの新しい形として注目されています。

また、SNSの普及により、若いアーティストや書道家が自身の作品を世界中に発信できるようになりました。これにより、書道は新たな観客を得る機会が増え、多様性を持ったアプローチが促進されています。

6.3 国際的な書道の普及

世界各地で書道の人気が高まりつつあります。特に、アジア諸国においては、書道が文化的な教養の一環として広く受け入れられています。また、欧米諸国でも、書道の教室やワークショップが開かれ、人々がその魅力を体験しています。

国際的な書道のイベントも増加しており、国境を越えて書道を楽しむ機会が提供されています。このような活動は、書道の国際性や普遍性を促進し、世界中の人々が書道を楽しむことを可能にしています。

終わりに

書道の歴史とその発展を通じて、この美しい芸術フォームが持つ深い意味や魅力を理解することができました。書道は、単なる文字を書く技術ではなく、心の表現、文化の象徴、そして社会の一部でもあります。これからの時代でも、書道がその伝統を保ちながらも新しい形で進化していくことを期待しています。書道を通して、私たちが内面的な美しさを追求し、文化的な理解を深めることができると信じています。