中国の書道と絵画は、古代から現代に至るまで、互いに深く関わり続けてきました。それぞれのアートフォームは異なる特性を持っていますが、その美しさと思想の表現において、書道と絵画は相互に影響し合っています。この記事では、書道と中国絵画の相互作用について、歴史や aesthetic、作品に見られる具体的な例を交えながら詳しく見ていきましょう。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道は中国の伝統的な芸術形式の一つであり、その起源は古代の甲骨文字や金文にまで遡ります。書道の始まりは、紀元前15世紀から11世紀にかけて、商王朝や周王朝の時代に見られた文字の発展と密接に関連しています。初期の書は、文字を刻むための技術性が重視されており、文字そのものが持つ形や線の美しさが追求されていました。

書道が確立されたのは、漢代に入ってからのことです。この頃、文人たちは芸術としての書道を高く評価し始め、書道は単に文字を書く手段から、感情や思想を表現するための重要な手法となりました。漢の時代に登場した「隷書」は、従来の文字よりも平易であり、より多くの人々に書道が広まりました。

1.2 歴史的発展

唐代において、書道はさらに発展し、さまざまな流派が登場しました。この時期に特に有名なのは「楷書」と「草書」です。楷書は文字が明瞭で、誰でも理解しやすいため、官庁文書や教科書に広く使われました。一方、草書は迅速さを重視し、感情が豊かに表現されるスタイルとして人気を博しました。このように、唐代は書道の黄金期とも言われ、多くの名書家が登場しました。

宋代には書道がさらに進化し、文人たちが「詩」「書」「画」を一体にする理念を持ち始めました。この時代の書道は、精神的な深さを重視し、自身の感情や哲学を表現する手段として用いられました。特に、米芾や蘇東坡などの有名な書家たちは、その作品に自分の思想や人生観を反映させました。

1.3 書道の流派

書道は歴史の中で多くの流派に分かれていますが、主に四つの主要な流派が存在します。それは「楷書」「行書」「草書」「隷書」と呼ばれるもので、それぞれに特性と美学があります。楷書は明快さと正確さが強調され、行書は流れるような筆使いが特徴です。草書は非常に自由なスタイルであり、隷書はその名の通り、隷属的な形式を持っています。

また、地域によってもスタイルやテクニックが異なることがあります。例えば、北方地区の書道は力強さを重視する一方で、南方の書道は細部へのこだわりが見られます。近年では、デジタル技術の発展により、書道のスタイルも新たな展開を見せています。

2. 中国絵画の歴史

2.1 絵画のルーツ

中国絵画の起源もまた非常に古く、先史時代の壁画や器物に描かれた絵がさかのぼることができます。初期の絵画は実用的な目的、つまり記録や儀式の一環として機能していましたが、次第に観賞用のアートへと変化していきました。特に周王朝や春秋戦国時代には、絵画が文化の重要な一部として認識されるようになりました。

漢代には、絵画にも神話や歴史を描くスタイルが生まれ、特に「壁画」や「巻物絵」が人気を博しました。これらの作品は、その後の中国絵画に多大な影響を与えました。特に、南北朝時代には仏教の影響を受けた絵画が登場し、新たな視覚的表現が追求されるようになりました。

2.2 時代ごとの特徴

唐代は中国絵画の最も華やかな時代であり、風景画や人物画の技術が飛躍的に向上しました。この時期の画家たちは、自然や人生の美しさを描き出すことに特化し、独自のスタイルに発展させました。特に、李思訓や呉道子といった画家たちは、リアリズムと詩的な表現を融合させた作品で知られています。

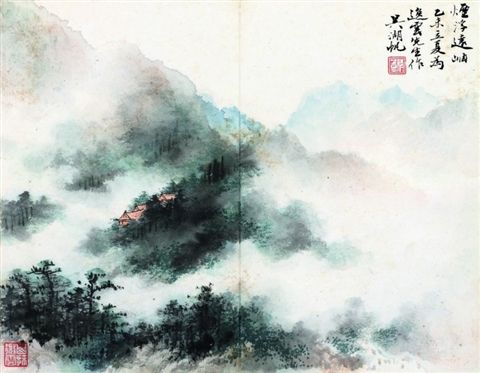

宋代になると、絵画はさらに深化し、特に「山水画」が確立されました。山水画は自然をテーマにした絵画で、深い感情や哲学的な思索を表現します。この時期に活動した画家、例えば范仲淹や米芾は、山水画の理論を確立し、その後の多くの画家に影響を与えました。

2.3 絵画の主な流派

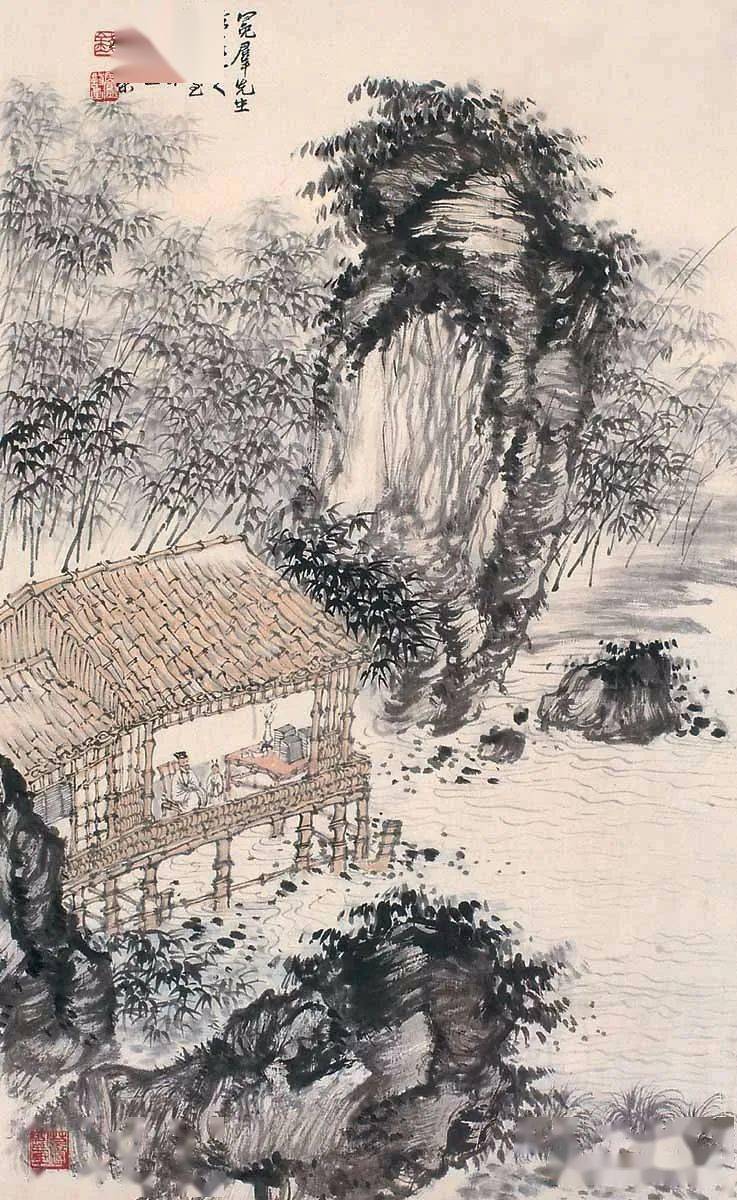

明代から清代にかけて、中国絵画はさらに多様化しました。「文人画」と呼ばれるスタイルが登場し、これによって絵画はより個人的で主観的な表現になりました。文人画は、文人たちが自らの思想や感情を絵に反映させるもので、詩や書道とも密接に関連しています。張大千や徐悲鴻といった名前は、その代表的な画家として知られています。

また、この時期は西洋画の影響も受け始め、さまざまな技法が取り入れられました。特に、透視法や色彩技術の導入は、中国絵画に新たな方向性をもたらしました。これにより、伝統的な技法と新しい手法が融合し、より豊かで多彩な表現が可能になったのです。

3. 書道と絵画の関係

3.1 書道の美学

書道と絵画の最も基本的な関係は、両者が共通の美学を持つという点です。書道は単なる文字の書き方ではなく、視覚的な美しさや感情の表現を重視します。筆遣いやインクの濃淡、文字の配置など、すべてが意図を持って行われ、作品に深い意味を与えます。このため、書道は絵画における詩的な感覚と密接に結びついています。

書道の美しさは、単に技術的なものに留まりません。文人たちは、書道を通じて自分の内面を捉え、表現する手段としました。このような書道の美学は、中国絵画にも強く影響を与え、絵画の中に文字の形を取り入れることが一般的になりました。つまり、書道は絵画にとって欠かせない要素となったのです。

3.2 絵画における書の役割

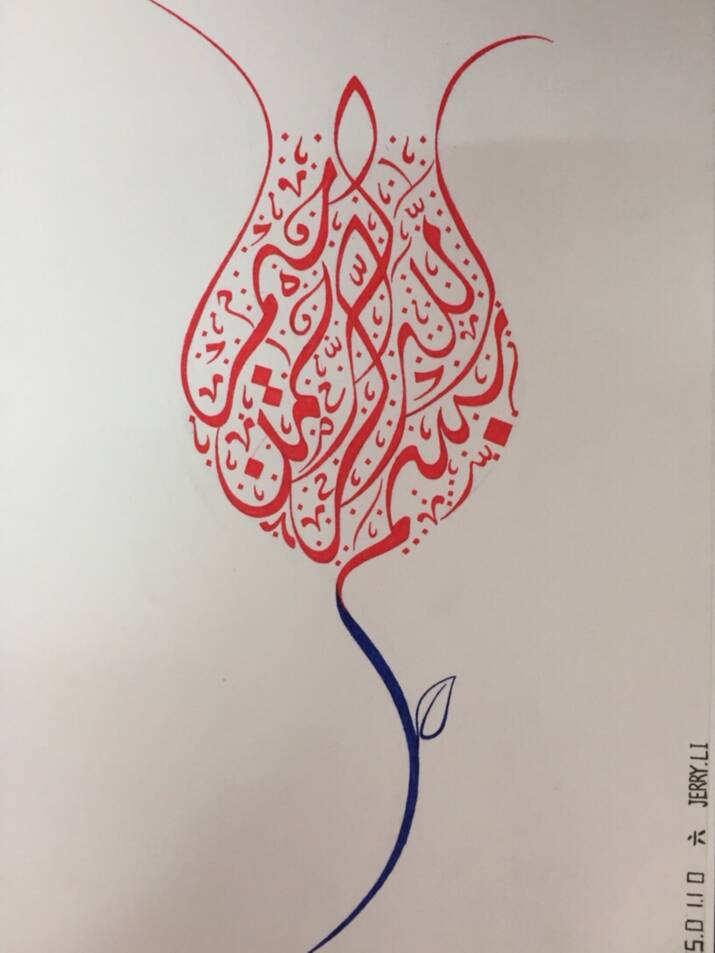

絵画の中で、書は作品の重要な構成要素と考えられています。特に文人画においては、絵と書が一体となって、全体のメッセージを伝える役割を果たします。画家は、絵の中に詩や言葉を組み込むことで、視覚的な要素に対して心情的な要素を加えます。このような作品では、筆の運びや言葉の選び方が、絵画の解釈を深める手助けとなります。

例えば、唐代の画家である張璪の作品には、絵の隅に短い詩が書かれており、絵のテーマを補強する役割を果たしています。このように、各々が持つ文化的な背景を反映しあうことで、書と絵画は相互に補完し合い、より深い意味を持つ作品が生まれるのです。

3.3 共通するテーマとスタイル

書道と絵画は、多くの共通テーマを持っています。自然や人間の感情、哲学的思索がその中心にあり、どちらの形式でも探求されます。また、書道と絵画に与えるスタイルや技術的なアプローチも似通っていることがあります。たとえば、両者ともに筆を使って作品を作り出すため、筆の運びが重要な要素となります。

また、作品の仕上げにおいても共通点があります。絵画と書道では、作品の完成を求めず、常に変化し続ける動きを重視します。このような思想は、両者が持つ「流れるような美」を強調し、互いに影響を及ぼす要素となっています。

4. 書道と中国絵画の相互作用

4.1 作品における相互影響

書道と中国絵画の相互作用は、歴史を通じて多くの作品に見ることができます。特に文人画はその良い例です。多くの文人画家は、自らの詩を絵に添えることで、作品に深い意味を持たせました。書道の技術が絵画に統合されることで、視覚的な美しさだけでなく、精神的な豊かさも表現されるのです。

また、書道の筆遣いや流れるようなラインが、絵画の中でも反映されることがあります。山水画の中には、流れる水の描写において書道のスタイルを模倣した筆遣いが見られることがあります。これによって、絵に動きと生命が宿り、よりリアルな表現が可能になるのです。

4.2 代表的な作品と作家

書道と絵画の相互作用を体現する作家の一人に、呉道子がいます。彼の作品には、非常にダイナミックな筆使いが見られ、画面の中で文字が生き生きとした存在感を持っています。彼の絵にはしばしば詩が添えられ、絵画と詩が一体となった作品が数多く存在します。

また、近代の画家である徐悲鴻は、西洋画の技法を取り入れつつも、書道の美学を守り続けました。彼の作品は、中国の伝統的な要素と西洋の技法を融合させたものが多く、書道の影響を強く受けています。このような作品は、中国美術の新たな方向性を示しています。

4.3 現代における影響

現代においても、書道と絵画の相互作用は続いています。新たな技術やスタイルが登場する中で、書道は依然として重要な要素とされています。デジタルアートや現代絵画においても、書道からの影響を受けた作品が多く見られ、視覚芸術のアプローチを一新しています。

また、国際的な芸術交流が進む中で、書道と絵画の相互作用は、海外でも注目を集めています。多くのアーティストが、中国の書道や絵画のスタイルを取り入れ、新しい文化的な表現を生み出しています。これにより、書道と絵画の関係はますます広がりを見せているのです。

5. 書道と絵画の未来

5.1 現在のトレンド

現代の書道と絵画では、持続可能なアートを重視するトレンドが見られます。環境問題が深刻化する中、アーティストは自然をテーマにした作品を多く創作しており、これには書道と絵画の技法を融合させることが重要視されています。たとえば、自然をテーマにした山水画の中に、書道を用いた表現を取り入れることで、視覚だけでなく、心に訴えるアートが生まれています。

また、デジタル技術の進化は、新たな表現方法を提供しています。オンラインプラットフォームを使用したアート作品や、ヴァーチャルリアリティを取り入れたアートも登場しており、書道と絵画の新たな融合を楽しむことができるようになりました。

5.2 技術の進化と伝統の融合

技術の進化により、伝統的な書道や絵画のスタイルが革新されてきています。例えば、デジタルツールを用いた書道作品は、従来の墨と筆による技法とは異なる新しい美を創造しています。このような融合により、伝統と現代が交差し、より多様な表現が可能となっています。

また、国際交流が進む中で、書道と絵画は新たな文化の架け橋となっています。多くの国で書道や中国絵画を学ぶ人々が増え、その影響で新しいスタイルが生まれるなど、多文化の交流がアートの発展に寄与しています。

5.3 国際的な影響と交流

書道や中国絵画の国際的な交流は非常に活発です。世界中のアーティストが中国の伝統技術を学び、それを基にした新しいアートスタイルを模索しています。これにより、書道と絵画の関係は地理的な境界を越え、多くの人々とつながることができるのです。

また、海外の美術館やギャラリーでの展示や、国際的なアートフェスティバルなどでは、中国の書道や絵画が多く取り上げられています。これにより、書道と絵画の新たな価値が認識され、世界中の人々に愛されるでしょう。

終わりに

書道と中国絵画の相互作用は、ただの技法やスタイルの交流にとどまらず、文化的なつながりを強くもたらします。それぞれが優れた美術形式であると同時に、互いに補完し合い、深い意味を与えています。これからも書道と絵画は、伝統を尊重しつつ、新しい技術やスタイルを取り入れながら、発展していくことでしょう。芸術の未来は、書道と絵画の対話の中に広がっていると言えます。