伝説や神話をテーマにした絵画は、中国文化において非常に重要な位置を占めています。古代から現代に至るまで、これらの絵画は物語や教訓、価値観を伝える手段として使用され、多くの人々の生活や思想に影響を与えてきました。それでは、伝説や神話を題材とした絵画の技法について詳しく見ていきましょう。

1. イントロダクション

1.1 伝説や神話の意義

伝説や神話は、中国文化において人々の信仰や価値観を形成する上で重要な役割を果たします。神話は宇宙の起源や神々の物語を語り、伝説は歴史的な人物や出来事に基づいた物語を描きます。例えば、女媧(じょか)が人類を創造する話は、中国の代表的な創世神話の一つです。こうした物語は、単なる娯楽や教訓を超え、文化的アイデンティティを形成する一環となっています。

伝説や神話をテーマにした絵画は、これらの物語を視覚的に再現し、見る人に感動や共感を与えます。特に、視覚表現は文章や音声では伝えきれない感情や雰囲気を醸し出すことができます。これにより、絵画は言葉を超えたコミュニケーションの手段となり、多くの人々によって受け入れられてきました。

1.2 中国絵画における伝説と神話の位置づけ

中国絵画は、伝説や神話をはじめとするテーマを描くことで、その社会的・文化的背景を反映しています。特に、宋代や明代には、こうしたテーマを扱った作品が多く生まれました。これらの時代では、絵画が宮廷や貴族の間で広く評価され、神話や伝説の登場人物が描かれることが一般的となりました。

また、このような絵画は単なる装飾品としての役割だけでなく、教育的な側面も持ち合わせていました。例えば、古典的な物語をもとにした絵画が人々に教訓を伝えることで、道徳観や価値観の普及につながりました。こうした機能を持つ絵画は、中国文化の中で非常に大切なものとされています。

2. 絵画の歴史的背景

2.1 古代中国における神話の表現

古代中国の絵画は、主に壁画や絵巻物を用いて神話や伝説を表現していました。例えば、敦煌(とうこう)の石窟寺院に見られる壁画は、多くの神話や仏教の物語を描いています。こうした壁画は、宗教的な信仰や教義を伝えるための重要な手段とされ、当時の人々に力強いメッセージを送っていました。

また、古代の絵画では、特定の神や神話的な存在がその象徴として描かれることが多く、これにより観る人に神聖さや畏怖を感じさせました。漢代の「漢宮秋色」という作品では、王女と神々の交流が描かれており、その細やかな表現が当時の人々に深い感動を与えました。このように、古代中国の絵画は、物語や信仰の世界を具現化する重要な役割を果たしていました。

2.2 歴史的変遷とその影響

歴史を通じて、中国の伝説や神話をテーマにした絵画はさまざまな変化を遂げてきました。唐代に入ると、絵画のスタイルが多様化し、個々の神話や伝説だけでなく、風俗や人々の生活を描くことも増えました。この時期には、民間伝説や道教の影響を受けた作品が多く、様々な表現が試みられました。

また、元代や明代にかけて、伝説や神話を扱った作品はますます人気を博しました。特に、清代には西洋の画法や影響を受けた作家たちも登場し、新たな技法やスタイルが誕生しました。これにより、従来の伝統的なスタイルと西洋の影響が融合し、より豊かな表現が可能となりました。

このように、中国の絵画における伝説や神話の表現は、時代とともに変化し続けており、その背後には常に社会や文化の背景が反映されています。この歴史的変遷を理解することは、今日の中国絵画を考える上でも重要な視点となります。

3. 主要な技法

3.1 筆法の特徴

中国の伝説や神話をテーマにした絵画では、筆法が非常に重要です。特に、伝統的な「工筆」や「写意」といった技法が用いられることで、作品に独特の表現力が生まれます。工筆は細部まで緻密に描く技法であり、神々や伝説の生物を描く際には、リアルさを追求するために多くの時間をかけることがあります。

一方、写意はより自由な表現を重視し、筆の跡や色の変化を生かすことで、感情や雰囲気を伝えます。例えば、呉道子(ごどうし)の作品には、光と影の使い方が巧みで、物語の背景にある感情を見事に表現しています。こうした筆法の使い分けが、伝説や神話の持つ多様な側面を引き出す鍵となっています。

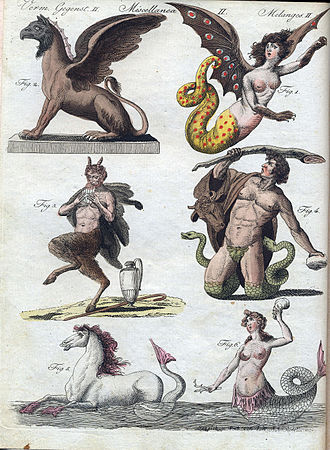

伝説や神話のキャラクターを描く際の筆法にも個性があります。例えば、仙人や妖怪を描く際には、夸張された特徴が用いられることが多く、そのキャラクターの本質を捉えるための独特のスタイルが求められます。これにより、観る人はそのキャラクターの性格や物語の背景を即座に理解しやすくなります。

3.2 色彩の選択とその意味

中国の伝説や神話をテーマにした絵画において、色彩は非常に重要な役割を果たします。特定の色は、さまざまな感情や意味を象徴しており、描かれる内容によって色の使い方が変わります。例えば、赤色は幸福や繁栄を象徴し、神々の姿を描く際にはしばしば使われます。特に、龍や鳳凰といった神聖な存在を表現する際には、赤い色合いがふさわしいとされています。

また、青色や緑色は自然や宇宙を象徴し、天や地といった大いなる存在を描く際にはよく使われます。例えば、李白(りはく)の「月下独酌」に影響を受けた作品では、青い夜空と月の明かりがキャラクターの孤独感を引き立てています。このように、色彩は単なる装飾ではなく、絵画のメッセージや物語を深める重要な要素となっています。

さらに、色の配分や調和も絵画の印象を大きく変える要因です。明るい色と暗い色の対比を使うことで、作品にメリハリをつけたり、感情の起伏を表現したりすることができます。これにより、伝説や神話が持つドラマティックな要素をより強調することができます。

3.3 構図の工夫

伝説や神話を描く際のもう一つの重要な技法は、構図の工夫です。構図は、絵画全体のバランスや焦点を決める要素であり、物語の流れや視覚的な印象に大きな影響を与えます。多くの中国の伝説や神話では、主要なキャラクターやシーンを際立たせるために、三角形や流れるようなラインを用いたダイナミックな構図がよく見られます。

また、背景の使い方にも工夫が必要です。伝説や神話の世界を表現するために、山や川、天体といった自然の要素が取り入れられることが多く、これにより物語の場面を豊かにすることができます。特に、塊状の雲や流れる水は物語を動的に表現するための重要な要素です。

加えて、キャラクター同士の配置や対話の構成も構図に影響を与えます。たとえば、人物同士の視線の交差や身のこなしを工夫することで、物語の内容や感情的な緊張感を強調することができます。このような構図の工夫によって、観る人は物語の世界に没入しやすくなります。

4. 代表的な作品と作家

4.1 著名な絵画の紹介

伝説や神話をテーマにした作品の中で特に有名なものとして、宋代の画家・郭雪湖(かくせつこ)の「女媧娶石」を挙げることができます。この絵画は、女媧が人間を創造するシーンを描いたもので、彼女の神聖な姿と肌の質感、周囲の自然が見事に表現されています。細かな筆致と鮮やかな色彩使いが特長で、作品全体から神秘的な雰囲気が漂っています。

また、明代の画家・唐寅(とういん)の「桃花源記」は、中国文学の名作を題材にした作品で、理想郷を描き出しています。この作品では、幻想的な風景と人物が描かれており、観る人に夢の世界へと誘います。唐寅の巧みな色使いや構図は、この作品を永遠の名作としています。

さらに、近代の作品にも注目が集まります。例えば、現代アーティストの蔡国強(さいこくきょう)は、伝説を現代的な視点から再解釈した作品を発表し続けており、伝統的な要素と現代アートの融合が評価されています。彼の作品は、火薬を用いたパフォーマンスアートとしても知られており、新たな視点を提供しています。

4.2 現代の作家の作品

現代の中国絵画でも、伝説や神話をテーマにした作品は新しい形で表現されています。例えば、アーティストの徐冰(じょひょう)は、古典的なテーマを現代的なタッチで描き出すことで知られています。彼の作品には、伝説的なキャラクターが現代社会の文脈に合わせて再構築され、観る者に新たな発見を促します。

また、李明(りめい)という作家は、伝説や神話の要素を取り入れたインスタレーションアートを制作しており、絵画だけでなく空間全体を作品として捉えることに挑戦しています。彼の作品は、視覚的な面白さだけでなく、観る人との相互作用を生む要素が豊富です。

さらに、近年では国際的なアートフェアに出品される作品も増えており、海外のアーティストが中国の伝説や神話を題材に取り入れるケースも見られるようになりました。これにより、伝説や神話をテーマにした絵画は、国境を越えて新たな視点と解釈が加わることで、さらに多様化しています。

5. 伝説や神話を描く意義

5.1 文化的アイデンティティの表現

伝説や神話を描いた絵画は、その国の文化的アイデンティティを強調する重要な手段となります。中国の神話や伝説は、国の歴史や価値観を深く反映しており、絵画を通じてその物語が語り継がれてきました。例えば、龍は中国文化において力や皇帝を象徴する存在であり、多くの作品において重要な役割を果たしています。

また、伝説や神話に基づいた絵画は、異なる文化や地域において共通のテーマを見つける手助けにもなります。中国の伝説が他の文化と結びつくことで、国際的な対話や相互理解が生まれる可能性があります。こうした作品は、異文化交流の架け橋となり得るのです。

さらに、現代社会においても伝説や神話をテーマにした作品が重要視される理由は、文化的なアイデンティティの再確認や再構築にあります。伝統を引き継ぎつつ、現代的な視点を加えて新たな解釈を生むことで、新しい価値観やアイデンティティを創造することが求められています。

5.2 教訓や価値観の伝達

伝説や神話を描いた絵画は、単なる芸術作品ではないという側面も持っています。これらの作品を通じて、古くからの教訓や価値観が伝えられ、観る人にとっては重要なメッセージが込められています。例えば、「白蛇伝」という伝説は、愛と葛藤、そして人間関係の複雑さを描いており、多くの絵画やoperaで取り上げられています。

また、教育的な視点からみても、伝説や神話を題材にした絵画は、子どもたちや若い世代にとって道徳観を学ぶ手助けになります。物語の中に埋め込まれた教訓を視覚的に表現することで、より強い印象を与えることができるのです。このように、伝説や神話をテーマにした絵画は、ただの表現ではなく、コミュニケーションの手段としても非常に価値があります。

さらに、現代の社会問題や価値観の変化に対応した新しい物語も描かれるようになり、伝統的な要素を生かしつつも現代の文脈に適合した形で再解釈されています。これにより、絵画は過去と現在をつなぐ役割を果たしています。

6. まとめと展望

6.1 現在の技法の評価

伝説や神話をテーマにした絵画の技法は、時代とともに発展してきました。筆法や色彩、構図などの技術は、多くのアーティストに影響を与え、より豊かな表現を生み出しています。現在では、古典的な技法が見直され、新たな解釈が加わることで、伝統と現代の融合が進んでいます。

また、国際的なアートシーンでも注目される中、これらの作品は文化の枠を超えて人々に感動を与えています。多様な技法を取り入れ、独自のスタイルを追求するアーティストたちによって、伝説や神話を通じた創造性の可能性は広がり続けています。これは、単に過去を再現するだけでなく、未来を見据えた新たなアプローチを見出すための挑戦でもあります。

6.2 将来の可能性と新たなアプローチ

今後、伝説や神話を題材にした絵画は、さらなる進化を遂げると考えられます。特にデジタルアートの発展により、仮想現実や拡張現実を用いた新しい表現方法が期待されています。これにより、作品はよりインタラクティブな体験を提供し、観る人とのつながりを一層深めることができるでしょう。

また、国際的な文化交流の中で、他の文化に根ざした神話や伝説を取り入れることで、新たな作品が生まれる可能性も広がります。異文化との接触は、新しい視点や解釈を提供し、伝説や神話の持つ普遍性を再確認する機会を与えます。

絵画の技法やテーマの進化を追求することで、伝説や神話を題材にした絵画は、未来に向けて新しい意味を持ち続けるとともに、人々に感動や啓発を与え続けることでしょう。伝説や神話を通じた絵画の世界は、常に変化し続けるダイナミックなものであり、今後の展開に期待が寄せられています。

終わりに、伝説や神話をテーマにした絵画の技法は、古代から現代に至るまで、文化の深いところに根ざした重要な要素となっています。この分野の研究や発展は、今後も続くことでしょう。