デジタル化の進展は、美術館やギャラリーの役割を大きく変えています。特に中国の美術界においては、伝統的な絵画や現代アートがデジタル技術と融合し、新たな表現手段や体験が生まれています。この文章では、中国の絵画と美術の歴史を振り返りながら、美術館とギャラリーの役割、そしてデジタル化が美術館にもたらす影響について掘り下げてみたいと思います。これにより、美術館の未来や持続可能性についても考察していきます。

1. 中国の絵画と美術

1.1. 中国の絵画の歴史

中国の絵画は、その歴史が非常に長く、紀元前の時代から始まります。特に唐代や宋代には、多くの優れた画家が登場し、風景画や花鳥画が発展しました。唐代の絵画では、王維や范寧といった画家が知られていますが、彼らは自然の美しさを抽象的に表現する技法を確立しました。宋代に入ると、李公麟や郭熙など、写実的なスタイルが強調され、山水画の技術が磨かれました。

また、中国の絵画の特徴は、単なる再現にとどまらず、詩や哲学といった他の文化的要素が組み合わさっている点にもあります。例えば、宋代の画家たちは、作品に自らの思想や感情を込めることを重視し、「見るものに思索を促す」美術を創出しました。これにより、中国の絵画は、美しいだけでなく、深い意味を持つものとして評価されてきました。

1.2. 主要な美術スタイル

中国の美術スタイルは多岐にわたり、各時代や地域に特有の特徴があります。例えば、伝統的な工芸品として知られる青花磁器は、明代から特に有名で、その独特な青と白の色合いは世界的に人気があります。さらに、唐代の絵画や彫刻も重要で、これらは後の世代に多くの影響を与えています。

また、現代アートとしては、Chinese Contemporary Artが国際的に注目されており、若手アーティストたちが伝統を再解釈し、社会問題や個人のアイデンティティをテーマにした作品を制作しています。例えば、徐冰というアーティストは、中国の文字を用いた複雑な作品を通じて、コミュニケーションの難しさや文化的な誤解を描き出しました。こうした新しいスタイルは、中国美術の未来を示す重要な指標となっています。

1.3. 現代中国美術のトレンド

近年、中国美術は国際的な舞台でも注目を浴びています。特に、アートフェアや展覧会を通じて、多くの中国人アーティストが世界中のギャラリーや美術館に作品を展示する機会を得ています。アートバスケットやビーコンサルティングなどのイベントでは、中国アートの独自性や新たな表現が紹介されています。

また、ソーシャルメディアの普及により、多くのアーティストが自身の作品をオンラインで発信しています。InstagramやWeiboを通じて、直接的にファンとつながることで、新しい市場や作品の希少性が創出されています。こうしたデジタルプラットフォームは、アーティストにとって自らの発信力を高める手段として非常に重要です。

さらに、持続可能性や環境意識の高まりも現代中国美術のトレンドの一部です。アーティストたちはリサイクル素材を使った作品を制作し、環境問題への意識を高めることに貢献しています。これにより、アートが社会変革の一端を担うことも期待されています。

2. 美術館とギャラリーの役割

2.1. 美術館の機能と目的

美術館は、単なる作品の展示場所ではありません。教育的機能や文化交流の場としても重要な役割を果たしています。例えば、訪れた人々が美術作品を通じて異なる文化を理解し、対話を促進することが、美術館の基本的な目的の一つです。中国では、政府や地域コミュニティと連携し、子どもから大人まで幅広い層にアート教育を提供するプログラムが組まれています。

また、美術館では展覧会を通じて作品の背後にあるストーリーやコンセプトを紹介し、観客の理解を深める取り組みが行われています。たとえば、最近の展覧会では、特定のテーマに基づいた作品が集められ、それに関連する映像やテキストも展示されています。これにより、観客は作品を一層深く理解することができます。

2.2. ギャラリーとの違い

美術館とギャラリーは、見た目が似ているようで実は異なる役割を持っています。ギャラリーは主に商業的な目的を持ち、アーティストの作品を販売し、その収益を収集することが基本です。一方、美術館は公的な機関や非営利団体が運営し、公共の利益を目的としています。このため、美術館の展覧会は多様性に富んでおり、一般的にアートの教育や普及に重きを置いています。

さらに、美術館の場合、展示スペースは多岐にわたるテーマや時代の作品で占められ、開放的なプログラムを提案しています。例えば、特定の文化や地域に焦点を当てた展覧会が開催されることもあり、観客は新たな視点を得るチャンスがあります。これに対し、ギャラリーは特定のアーティストの作品を紹介し、特定のスタイルに基づくため、コレクターにとっての購入の場となることが多いです。

2.3. 文化教育としての美術館

美術館は、文化教育の場として非常に重要です。例えば、子ども向けのワークショップや親子向けの特別展示は、美術館が提供する教育プログラムの一部です。これにより、若い世代がアートに触れる機会が増え、自らの感受性や想像力を育む手助けをしています。

さらに、特に中国の美術館では、伝統的な文化や歴史を紹介する特別展が多く開催されています。これにより、国の文化遺産を保護し、次世代に引き継ぐという役割も果たしています。このように、美術館はただ作品を展示する場ではなく、教育と文化発信の拠点としての機能も持っています。また、国際的なアートフェスティバルに参加することによって、異なる国の文化との交流も促進され、グローバルな視点を養う場としても大いに貢献しています。

3. デジタル化の進展

3.1. デジタル美術館の概念

デジタル化は、美術館の在り方を一新しています。特に、デジタル美術館という概念が登場し、オンラインでのアクセスが可能な作品の収蔵が進んでいます。これにより、地理的な制約を超えたアート体験が実現しました。例えば、中国の主要な美術館は、自らのコレクションをオンラインで閲覧できるプラットフォームを提供しており、世界中の人々が気軽に作品を楽しむことができるようになっています。

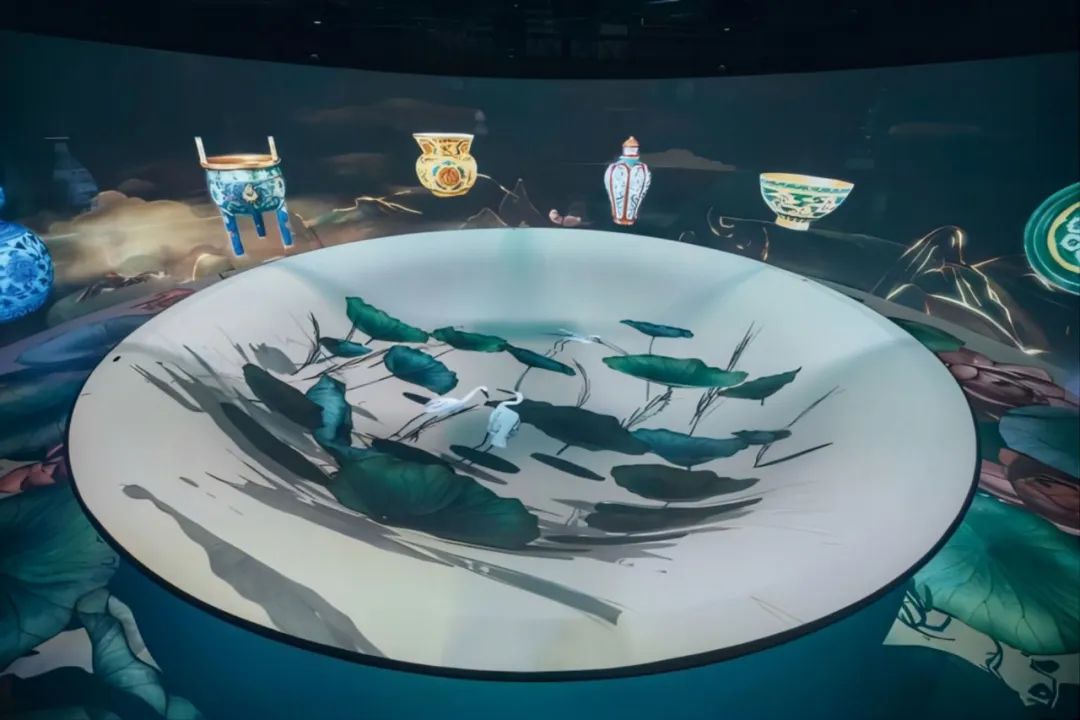

デジタル美術館では、ARやVR技術を駆使した展示も増えており、視覚的にインパクトのある体験を提供しています。例えば、VRヘッドセットを使って、実際に美術館に訪れることなく、作品の前に立っているかのような体験が可能です。このように、デジタル技術はアートの表現手段と受容方法を根本的に変えつつあります。

3.2. バーチャル展示の効果

バーチャル展示は、観客にとって新たな視覚体験を提供するだけでなく、美術館側にとっても広告やイベントのプロモーションに役立つ手段として注目されています。例えば、中国のある美術館では、特定のアーティストをフィーチャーしたバーチャル展示を開催し、SNSでの拡散に成功しました。これにより、多くの人々がオンラインで参加し、アーティストのファン層を広げることができました。

また、バーチャル展示は、国際的なコラボレーションを促進することも期待されています。異なる国の美術館が共同でオンライン展示を行うことで、さまざまな文化や視点が交じり合い、観客に新たな発見をもたらします。例えば、中国とアメリカの美術館が共同で行ったオンラインセミナーでは、アーティストやキュレーターがリアルタイムで対話し、異なる文化を相互に理解する機会が生まれました。

3.3. テクノロジーの進歩と美術

近年のテクノロジーの進歩は、美術館やギャラリーの運営に革命をもたらしています。デジタルアートや3Dプリンティングなどの新しい表現方法の登場により、アーティストたちはこれまでにない創造的な境地を開拓しています。例えば、3Dプリンターを使った彫刻作品は、従来の材料に対する考え方を変え、アートの制作プロセスを誰でも体験できるレベルに引き上げました。

また、AI技術を活用したアート制作も急速に進化しています。アーティストがAIに素材を提供し、AIがそのデータを分析してアートを生成するという新しい形の創造的プロセスが登場しています。これにより、アートの概念が拡大し、他の分野とのコラボレーションも可能になるため、美術館はその役割を再定義する必要があります。

今後は、テクノロジーの進展を取り入れた美術館やギャラリーが増えることで、アート体験がますます多様化していくと考えられます。訪れる人々がより多くの選択肢から自身の興味に合ったアートを見つけ、楽しめる環境が整っていくことでしょう。

4. デジタル化がもたらす変化

4.1. アクセスの向上

デジタル技術の導入により、美術館へのアクセスが著しく向上しています。オンラインでの展示や各種のインタラクティブなコンテンツが提供されることで、物理的に美術館に足を運べない人々にもアートを楽しむ機会が与えられています。例えば、地方に住む子どもたちが、都市にある美術館の展示をオンラインで観覧できるようになったことは、素晴らしい進展と言えるでしょう。

また、デジタルアーカイブを使った作品の展示も増えており、多くの美術館が自館のコレクションをデジタル化し、ウェブサイト上で公開しています。これにより、観客は世界中の名作にアクセスでき、より深い理解を得ることができます。さらに、美術館が開催するオンラインイベントやウェビナーには、多くの参加者が集まり、国境を越えた交流が生まれています。

4.2. 作品保存と管理の革新

デジタル化が進むことで、美術館の作品保存や管理においても革新が見られます。従来、物理的な作品の保存には膨大な費用と場所が必要でしたが、デジタル保存技術を用いることで、コストを削減しつつより効率的に作品を管理できるようになりました。デジタルアーカイブを使用することで、美術館は過去の作品を未来の世代に引き継ぐ手助けをしています。

また、デジタル技術を用いた保存プロセスにより、作品の劣化が進む前にコンディションをモニタリングすることも可能です。センサーを用いたデータ収集が行われ、作品の環境データをリアルタイムで分析し、適切な保存方法を検討することができます。こうした技術は、美術館の運営を支える重要な要素となっています。

4.3. 収益モデルの変化

デジタル化は、美術館の収益モデルにも変化をもたらしています。伝統的には、入館料や作品販売が主な収入源でしたが、デジタル技術の発展により、オンラインイベントやデジタルコンテンツの販売といった新しい収益の流れが生まれています。たとえば、特別な講座やオンラインツアーを有料で提供することで、新たなファン層を獲得し、収益を増加させることが可能です。

さらに、企業とのコラボレーションやスポンサーシップを通じて、デジタルコンテンツを制作し、さらに収益を上げる機会も増えています。これにより、美術館は資金を有効活用し、新たなプログラムや展示に投資する余裕が生まれます。デジタル技術がもたらす変化は、美術館の将来的な活動において重要な要素となるでしょう。

5. 美術館の未来展望

5.1. 参加型・インタラクティブな体験

美術館の未来において、参加型でインタラクティブな体験がますます重視されるようになると考えられています。来館者がただ作品を見るだけでなく、積極的に参加できるような展示形式やプログラムが増えるでしょう。たとえば、インタラクティブなスクリーンを利用した作品や、AR技術を通じて来館者が作品と対話できる場が整っています。

これにより、来館者はより深くアートを理解し、体験することが可能になります。例えば、ある美術館では、自作のアートを画面上で描けるインタラクティブボードが設置され、来館者がその場でアーティストになりきることができます。このような取り組みは、作品への理解を深めるだけでなく、アートが身近な存在になるきっかけともなります。

5.2. 持続可能な美術館のあり方

持続可能性が重要視される現代において、美術館もその在り方を見直す必要があります。環境への配慮を重視することにより、再生可能エネルギーの導入や廃棄物の削減に取り組む美術館が増えてきています。また、展示構成においても、環境に配慮した素材を利用するなど、持続可能な美術館の方向性が求められています。

さらに、持続可能な美術館は地域社会との関わりを大切にします。地域のアーティストとの連携や、地域イベントへの参加を通じて、アートの楽しさや重要性を広める活動が重要です。中国のある美術館は、地域住民とコラボレーションしてワークショップを開催し、環境問題について考える機会を提供しています。このように、持続可能な美術館は、地域との関係を深めながらアートを通じて多様性を促進する役割を果たすでしょう。

5.3. グローバルな視点と協力の重要性

美術館は国境を越えた文化交流の場でもあります。将来的には、異なる国や地域の美術館が連携し、共同で展覧会やプロジェクトを立ち上げることが増えていくことでしょう。これにより、異なる視点や文化が融合し、新しいクリエイティブな作品が生まれる可能性が広がります。

また、オンラインプラットフォームを活用することで、観客を国際的に拡大するチャンスも生まれています。例えば、国際的なアートフェアがオンラインで開催されることによって、観客が世界中からアクセスし、各国のアートシーンを体験できるようになります。こうした協力は、文化の理解や相互尊重を深め、美術館の役割をさらに豊かにするでしょう。

終わりに

デジタル化の進展は、美術館やギャラリーに新たな可能性をもたらしています。中国の絵画と美術の歴史から始まり、美術館の役割、そしてデジタル化がもたらす変化について考察してきました。今後は、参加型の体験や持続可能性を重視した美術館が求められ、国際的な協力を通じて新しい文化を創出する未来が期待されます。美術館がただの作品の展示場ではなく、観客との対話が生まれ、文化交流が進む場となることが、今後のアート界にとって重要な課題となるでしょう。