色彩は中国の絵画や美術において、深い意味と重要な役割を持っています。特に道教や仏教の思想との関係において、色彩は単なる視覚的な要素以上のものであり、それぞれの宗教や哲学が持つ価値観を反映しています。本稿では、色彩と道教・仏教思想の関係を探ることで、中国の文化の豊かさをより深く理解できるように思考を進めていきます。

1. 色彩の基本概念

1.1 色彩の定義

色彩とは、私たちの目に映る光の波長によって生じる現象です。物体が特定の色を持つのは、光の吸収と反射の結果によって決まります。例えば、青い空は、空気中の粒子が特定の波長の光を散乱して青色に見えるからです。このように、色彩は物理的な現象でありながら、私たちの心や文化に深く結びついています。

色彩は、その見た目や感じから心理的な影響を及ぼすことも知られています。たとえば、赤色は情熱や活力を象徴する一方で、青色は落ち着きや冷静さを表します。これらの感覚は、私たちの感情や行動に影響を与えるため、色彩は単に美しさを追求するものではなく、心的な状態にも寄与しています。

中国文化において、色彩は特別な意味を持つことが多いです。古代から色は様々な象徴と結びついており、たとえば、緑は成長や繁栄を意味し、黒は神秘や死を連想させることがあります。このように、色彩は文化的・歴史的な文脈において、個々の意味を持っているのです。

1.2 色彩の種類と特性

色彩は大きく三つの要素、すなわち「色相」、「明度」、「彩度」に分けられます。色相は、赤、青、緑などの基本的な色の種類を指し、明度はその色の明るさ、彩度は色の鮮やかさを示します。たとえば、同じ赤でも明るい赤と暗い赤、鮮やかな赤とくすんだ赤では、感じる印象が大きく異なります。

また、色彩は温かさや冷たさを感じさせることもあります。暖色系(赤、オレンジ、黄色)は一般的に温かさや活力を象徴し、冷色系(青、緑、紫)は静けさや冷静さを表現します。これにより、作品が視覚的にどのように感じられるかが大きく影響されます。

さらに、文化的・社会的な背景によっても色の解釈は変化します。中国では、白は通常忌み嫌われる色とされ、葬儀の場で使われることが一般的です。一方、赤は幸福や繁栄の象徴とされ、結婚式やお祝いごとでよく見られます。このように、色彩の持つ特性は文化によって多様に変わります。

1.3 色彩がもたらす心理的影響

色彩は、人の心理に直接的な影響を与えると広く考えられており、さまざまな研究が行われています。例えば、緑色は安心感を与える色として知られており、自然との結びつきを強く感じさせます。これにより、緑を多く取り入れた環境はストレスを減少させる効果があると言われています。

一方、赤色は目を引く色であり、エネルギーを感じさせる特徴があります。そのため、企業のロゴや広告に多く用いられることがあります。赤は購買意欲を高める効果も持っているため、商業的なデザインには欠かせない要素と言えるでしょう。

また、色は文化人類学的な観点からも興味深いです。異なる文化において、同じ色でも異なる意味を持つことがあります。日本では、紫色が高貴さや神聖さを象徴する一方で、西洋ではちょっとした哀愁の色とされています。このように、色彩は心理的な影響を超えて、文化の文脈にも深く結びついているのです。

2. 道教思想における色彩

2.1 道教の基本概念

道教は、古代中国に起源を持つ宗教であり、自然との調和を重視した思想体系です。道教の核心には、「道(タオ)」という概念があり、これは宇宙の根本的な原理や法則を指します。道教では、人間は宇宙や自然の流れと調和することが大切とされています。

道教の教えにおいて、自然は非常に重要な要素です。存在するすべてのものは、道として一体のものであり、個々の存在が全体の一部となる考え方です。この考えは、自然の一部である「五行説」によって具体化され、これに基づいて色彩の意味や役割が形成されています。

道教では、宇宙や自然のサイクル、生命の流れ、そして人間の精神的な成長が密接に結びついています。このため、道教では自然界の色彩を用いて人々の心を浄化し、高めることに努めています。

2.2 道教における五行と色彩の関係

五行とは、木、火、土、金、水の五つの元素を指し、道教の哲学の中核をなす概念です。それぞれの元素は特定の色と結びついていて、以下のような対応関係があります。木は緑、火は赤、土は黄、金は白、水は黒とされています。この五行の考えは、色彩だけでなく、食事、健康、生活習慣にまで影響を及ぼします。

たとえば、緑色の木は成長や発展を象徴し、精神的な調和をもたらすと考えられています。緑の色合いを取り入れた空間や物は、リラックス効果が高く、ストレス緩和に寄与するとされています。このように、それぞれの色彩は道教の教えに基づいて特定のキャラクターやエネルギーを持っています。

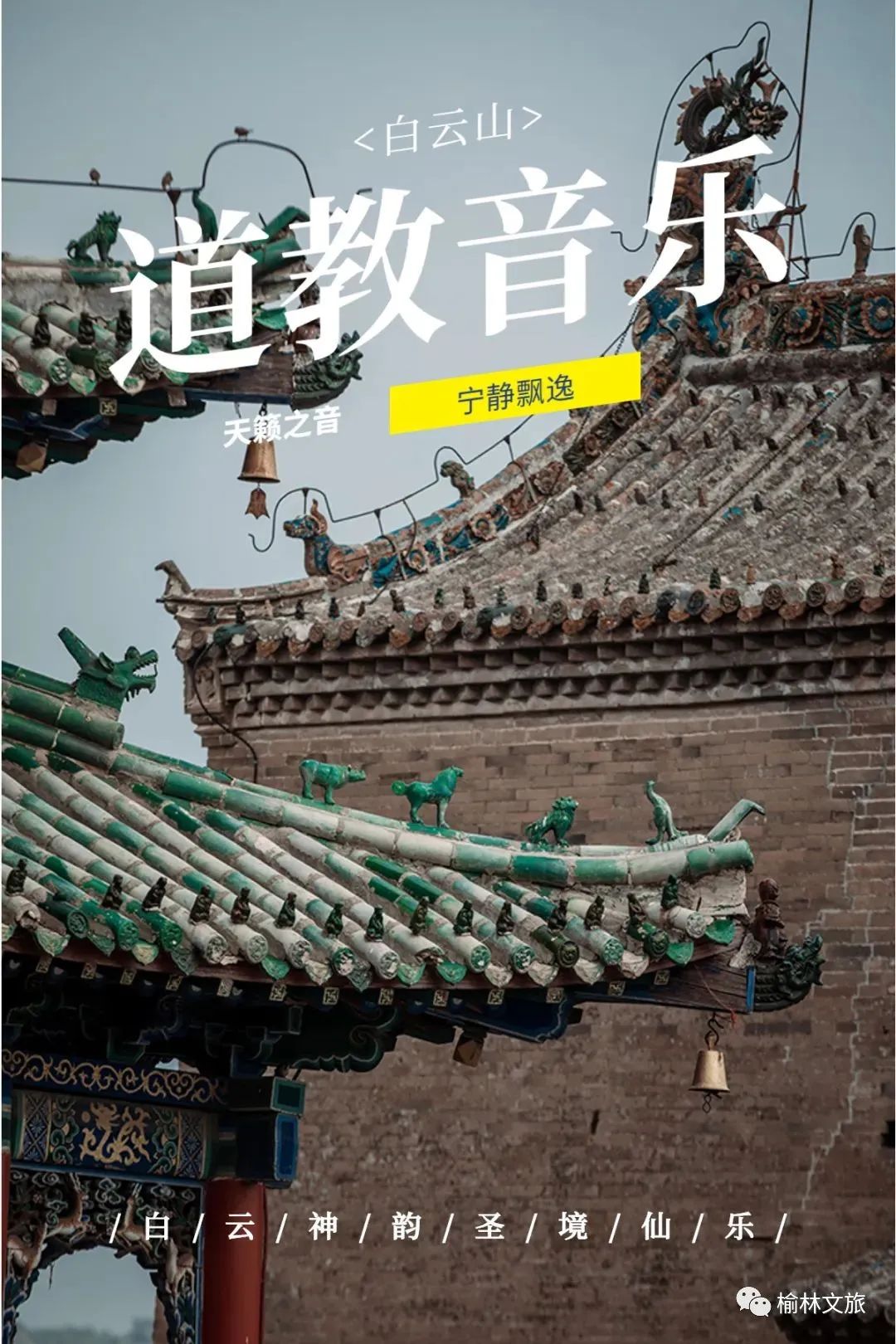

さらに、これらの色彩は道教の儀式や祭りにおいて重要な役割を果たしています。儀式を行う際、適切な色を用いることで、宇宙の調和を呼び起こし、霊的なエネルギーを高めると信じられています。このため、道教の祭りでは、色彩に特に気を使うことが求められるのです。

2.3 道教の儀式における色彩の役割

道教の儀式においては、色彩が重要な役割を担います。たとえば、儀式に参加する際、特定の色の衣服を身に着けることが一般的です。これにより神聖さが強調され、自然や宇宙との調和が得られるとされています。

また、道教の祭壇や神像には、色鮮やかな装飾が施されていることが多いです。たとえば、赤い布は幸福や繁栄を象徴し、白い布は清浄や敬意を表します。こうした色彩の使い方は、道教の信仰心や儀式の重要性を高めるための工夫となっています。

道教の儀式における色彩は、精神的な目的だけでなく、実際の環境の中で人々の心を穏やかにし、神聖な空間を作り出します。このように道教は色彩を用いて、生命の大切さや自然との調和を再確認する機会を提供しています。

3. 仏教思想における色彩

3.1 仏教の基本概念

仏教は、釈迦(ゴータマ・シッダールタ)の教えを基にした宗教であり、苦しみから解放されるための道を教えています。中心的なのは「四つの真理」と「八つの道」です。この教えでは、人間の存在が輪廻するサイクルから解脱し、悟りに至ることを目指しています。

仏教では、色彩の役割は特に重要であり、色は仏教の教義や教えを視覚的に表現する手段とされています。ですので、色彩は単なる装飾に留まらず、深い象徴性を持っています。また、色彩は感情や精神状態にも影響を与えるため、瞑想や儀式の際に特に意識される要素です。

仏教の思想においては、色彩は具体的な象徴を持つことが多く、特に教義の中で使われるときに重要な意味を持つことがあります。たとえば、悟りを目指す過程で観える世界の色彩は、その人の内面的な状態を表していると言われています。

3.2 仏教における色彩の象徴的意味

仏教においては、各色が特有の象徴的な意味を持っています。例えば、白色は純粋さと平和を表し、寺院や仏像の装飾に多く使われます。白はまた、死や再生の象徴ともされるため、葬儀や法要にも用いられることがあります。

赤色は愛や慈悲を示す色であり、仏教の教義においては他者への思いやりを表現します。この色は仏像や曼荼羅の中でもよく見られ、見る者にポジティブなエネルギーや感情を伝えます。一方、黒色は別れや空虚さの象徴であり、その使用には慎重であるべきとされています。

これらの色彩は、仏教の教義に深い関連を持つことで、信者に対して強いメッセージを送る役割を果たしています。特に、仏教の絵画や彫刻における色使いは、教えの理解を助ける重要な要素と言えるでしょう。

3.3 仏教画における色彩の使用例

仏教美術においては、色彩の使い方が特に重要です。多くの有名な仏教画やタペストリーは、豊かな色彩で描かれており、それぞれの色は意味を持っています。例えば、チベットのタンカ(巻物絵画)や中国の仏教絵画では、色彩が緻密に計算され、それぞれの部位が特定の価値を反映しています。

仏教画の中でも、特に「観音菩薩」が描かれる際には、色彩がその慈悲の表現を強調します。観音菩薩は、青色や緑色で描かれることが多く、これにより癒しをもたらす重要な存在であることを示しています。観音菩薩の周囲には赤い蓮の花が描かれることが一般的で、これは聖なる存在を象徴しています。

さらに、仏教美術では、金色の使用も多く見られます。金色は、神聖さや崇高さを表現するために用いられ、仏像を装飾する際には欠かせない色となっています。金色の輝きは、人々に敬意を表し、瞑想状態を高める効果を持つとされています。

4. 中国の絵画における色彩の役割

4.1 絵画における色彩の技法

中国の絵画における色彩は、深い意味を持つだけでなく、技術的な要素とも密接に結びついています。伝統的な技法では、水墨画や工筆画が有名です。水墨画では、墨と水の濃淡が主に使われるため、色彩は控えめですが、色の使い方によって微妙な感情や風景を表現できます。

色彩の使用は、感情を引き立て、鑑賞者に特定のメッセージを伝えるための重要な手段となります。工筆画は、細密な描写が特徴であり、色彩も豊かに使われます。この技法では、色が明確に分かれているため、観る人に強い印象を与えることができます。

また、風景画や花鳥画においては、色彩が風景の雰囲気や動植物の生態を表現するために重要です。たとえば、春の花々を描く際には、明るい色合いが使われ、生命力や成長を表現します。このように、中国の絵画における色彩の技法は、作品に込められたメッセージを伝えるための重要な要素となっています。

4.2 歴史的な背景と色彩の変遷

中国の絵画は数千年の歴史を持ち、その中で色彩の使い方も大きく変化してきました。初期の絵画では、主に墨のみを使用したものが多く、後に色彩が加わることで、作品に深みが増しました。特に唐代以降、多くの色が使用され始め、色彩の豊かさが高まりました。

宋代には、自然の美しさを描写するために、色彩が繊細に使用され、さまざまな色合いが生まれました。この時期には、緑色や青色のトーンが好まれ、これにより風景画に奥行きが感じられるようになりました。さらに、色彩技術が進化することで、作品の表現力が増し、観る人に感情的な影響を与えることができるようになったのです。

また、明代や清代においては、絵画における色彩の使い方がさらに革新され、多くの新しい技法が生み出されました。この時期の作品には、青や赤が強調されることが多く、特に工筆画の分野では、色を多用することで、作品の美しさを際立たせたと言えます。

4.3 色彩が表現する感情とメッセージ

中国の絵画において、色彩は感情やメッセージを表現するための重要な手段です。例えば、温かい色合いが用いられる作品は、幸福感や希望を与える一方で、冷たい色合いの作品は、孤独感や物悲しさを表現することが多いです。

また、色彩はしばしば物語性を持っており、特定の色が特定の状況を象徴することがあります。たとえば、戦いや悲劇を描いた作品では、暗い色合いが多く使われることが一般的です。これにより、作品のテーマが強調され、観る人に深い感情を呼び起こすことができるのです。

さらに、色彩を使うことで、作品のメッセージがより明確になります。例えば、ある作品において強いコントラストの色使いがされている場合、それは対立や緊張感を示すことになるでしょう。このように、中国の絵画における色彩は、視覚的な表現を超えたメッセージを伝える役割を果たしています。

5. 色彩と宗教思想の融合

5.1 道教と仏教の共通点

道教と仏教は、古代中国における主要な思想体系であり、それぞれが異なる視点を持っていますが、色彩に関する考え方には共通点が見られます。両者とも、自然界との調和を重んじ、色彩が持つ象徴的意味を大切にしています。

道教における五行の思想は、色彩の使い方に深く根付いており、仏教の教えにも影響を与えています。特に、道教の五色の色彩と仏教の象徴的色が交わることで、双方の信仰体験が豊かになると考えられています。色彩は、精神的な成長や悟りへの道を歩むための手段として、両者に共通の価値を持っているのです。

さらに、道教と仏教は、色彩を介して自然と人間の関係を探求する点でも共通しています。両者とも、色が持つエネルギーや影響力を通じて、精神的な安定や調和を目指しています。この融合により、中国文化において色彩は特別な存在となり、より広範な意義を持つようになりました。

5.2 色彩が調和をもたらす事例

色彩は、道教と仏教の儀式や祭りにおいて調和をもたらす重要な要素となっています。たとえば、大規模な祭りや儀式では、色彩豊かな装飾や衣装が用いられ、参加者に一体感を生み出します。色彩が持つ視覚的な美しさは、心を一つにし、共同体としての強い絆となります。

また、禅僧による瞑想では、特定の色の場を設けることも多く見られます。たとえば、青や緑の色合いを用いた部屋は、心を穏やかにし、内面的な調和を促すとされています。このように、色彩は心を落ち着け、自己の内面を見つめる手助けとなる重要な役割を果たします。

さらに、道教の儀式では色彩が神霊を召喚し、調和をもたらす役割も期待されています。特定の色を用いることで、神々の力を引き寄せ、気の流れを整えるために色彩が利用されます。これにより、人々は霊的な体験を深め、宇宙との繋がりを感じると考えています。

5.3 現代における色彩の影響とその解釈

現代においても、色彩は道教や仏教の思想と深く結びついています。デザインやアートにおいて、色彩は強力なメッセージを帯びており、新しい解釈が生まれています。たとえば、現代のアーティストたちは、伝統的な色彩の象徴性を新たな形で探求し、観る人々にメッセージを伝えています。

色彩療法などの心理学的アプローチも広がりを見せており、色が持つ影響力が再評価されています。人々は、特定の色が心に与える影響を理解し、日常生活に取り入れることで、心の平和や調和を求めています。このように、色彩の役割はますます多様化し、文化的な意義が進化を続けています。

最後に、色彩は道教や仏教の教えを単に美的に表現するものではなく、その思想や価値観を象徴する重要な要素です。色彩の理解は、これらの宗教思想への理解を深める手助けとなり、また文化を豊かにする一つの視点とも言えるでしょう。

終わりに

色彩は、中国の道教と仏教思想において、単なる美の要素ではなく、深い哲学的意味を持つ重要な要素となっています。それぞれの宗教における色彩の使い方、色が持つ象徴的な価値、さらには現代における影響と解釈に至るまで、色彩は多くの側面で私たちの心に響いています。色彩を通じて、伝統的な価値観や思想は新たな光を放ち、私たちの文化にも影響を与え続けていることを理解することが重要です。色彩の美しさを通じて、人々が自然と調和し、精神的な成長を遂げることができるのだと、改めて感じる次第です。