道教は、中国文化の中でも特に重要な宗教・哲学体系の一つです。その根底には古代中国の文化、哲学、宗教が融合しており、道教の経典には、その深い思想が反映されています。中でも『道徳経』は道教の中核を成す文献として知られ、広く読まれ続けています。本記事では道教の起源や歴史から始まり、道教の基本概念、経典の詳細、道教の実践、そして現代における影響について詳しく解説します。

中国文化における道教の重要文献

1. 道教の起源と歴史

1.1 道教の成立

道教の成立は、紀元前4世紀頃にさかのぼります。この時期、中国では多くの思想が生まれ、さまざまな宗教が浸透し始めていました。道教は、老子や荘子といった哲学者の思想を基盤にしています。特に老子の名著『道徳経』は、道教の経典として非常に重要です。この書物は、道(タオ)や自然、宇宙との調和についての教えを示しています。

道教の形成において、他の中国の哲学や宗教、特に儒教や仏教との関係も見逃せません。儒教が社会的秩序や道徳に重点を置くのに対し、道教は自然との調和や内面的な探求を重視します。また、道教は仏教とも相互作用し、特に中世の中国では両者の影響を受けながら発展していきました。

1.2 道教の発展

道教は、漢代(紀元前206年 – 紀元後220年)に入ると、大きな発展を見せます。この時期、道教は皇帝や貴族にも支持され、宗教的な権威を持つようになります。また、道教の教義や儀式も整備され、教団が組織されていきました。特に、道教は太上老君を神格化し、神仙思想が登場するなど、多様な神々や信仰が生まれました。

また、道教の経典は、この発展の過程で数多く編纂され、広がっていきます。『道徳経』に加え、『抱朴子』や『仙道要義』など、さまざまな文献が生まれ、道教の教えはより体系化されていきました。これらの文献は、道教の修行や哲学についての具体的なガイダンスを提供しています。

1.3 道教と他の思想との関係

道教は、儒教や仏教と密接な関係を持ち、その思想的背景を深く根ざしています。儒教が社会の倫理を重視し、家族や国への忠誠心を大切にするのに対し、道教は個人の内面的な成長や自然との関わりを重視します。この違いは、中国社会の中で両者の役割を明確にし、道教が特有の価値観を発展させる要因となりました。

また、道教は仏教の影響を受けながらも、特有の教義を形成しました。特に、内面的な修行や瞑想の重要性は、仏教と共通する部分がありますが、道教はその実践に自然との調和を組み込んでいます。これにより、道教は中国文化のさまざまな側面に取り入れられ、再孵化していったのです。

2. 道教の基本概念

2.1 道(タオ)とは何か

道教において「道」(タオ)は根本的な概念であり、宇宙の根源的な秩序や原理を指します。老子は『道徳経』で、「道は言葉に表せない」と述べており、具体的な形を持たない抽象的な存在であることを強調しています。この「道」は道教徒にとって、生活の指針となるものであり、調和を求める際の基準となります。

道教では、道は自然の流れや宇宙の法則と密接に関連しています。このため、道教徒は自然と一体になり、その流れに逆らわないように努めます。たとえば、仕事や日常生活においても、無理なく進むことが推奨されており、力を入れすぎることは「無為」とされます。これが道教の「自然」観にも表れています。

2.2 無為自然の哲学

無為自然の哲学は、道教の基本的な考え方であり、行動において無理をせず、自然な流れに身を任せることを意味します。これにより、ストレスや心の負担を軽減することができ、穏やかな生活を実現することができます。この考え方は、個人の内面的な平和だけでなく、社会全体の調和にも寄与するという点で重要です。

この無為自然の哲学は、道教の具体的な修行方法にも影響を与えます。例えば、道教の瞑想法では、心を静め、自然に流れる感覚を感じることが求められます。これにより、自我を超えて宇宙との一体感を得ることができるとされています。また、無為的な生き方が、より自由で幸福な状態をもたらすと信じられています。

2.3 陰陽五行の思想

道教の中で重要な概念の一つが、陰陽五行の思想です。陰陽は、自然界の様々な事象や現象を理解するための枠組みを提供します。陰陽は対立する二つのエネルギーであり、互いに依存し、補完し合うことで宇宙の調和を保っています。この概念は、陰と陽のバランスを保つことが、健康や繁栄、安定した社会を維持するために重要であることを示しています。

五行は、木、火、土、金、水の五つの要素から成り立っています。これらの要素も互いに影響し合い、循環する関係にあります。五行の考え方は、飲食や医療、風水などさまざまな実生活の側面に応用されており、道教の実践においても重要な位置を占めています。たとえば、道教の療法士は、五行に基づいて病気の原因を探り、適切な治療法を選択することが求められます。

3. 道教の経典

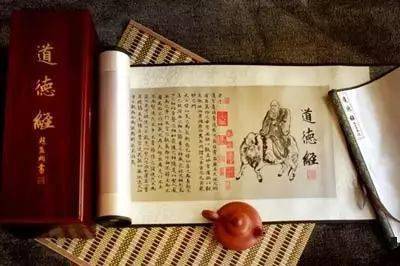

3.1 『道徳経』の概要

『道徳経』は、道教の創始者である老子が著したとされる経典であり、道教の核心的な教えをまとめたものです。この書物は81篇からなり、道(タオ)に関する深遠な哲学が展開されています。各篇は短く簡潔であり、その内容には暗喩や詩的表現が含まれています。

『道徳経』は、日常生活や倫理観に関する教えを含み、道教徒にとっては生き方の指針として重要な役割を果たしています。初めの数篇では、「道」とは何か、そして「無為」の概念が詳しく説明されています。続く篇では、個人の成長、社会の調和、リーダーシップの在り方など、様々なテーマが扱われます。

この経典は、中国のみならず、世界中で広く読まれており、その内容は哲学や宗教、文学に多大な影響を与えています。特に、西洋の哲学者や作家たちの中にも、『道徳経』からインスピレーションを得た人々が少なくありません。

3.2 『道徳経』の主要テーマ

『道徳経』には、いくつかの主要なテーマが存在します。その一つが、自然との調和です。老子は、「人は自然の一部である」とし、一切の生命は自然の道に従うべきであると説いています。また、無理なく生きることの大切さを強調し、「無為」は最高の行動であると位置づけています。

さらに、リーダーシップや統治に関する教えも『道徳経』の中で重要なテーマです。老子は、強権的な統治は短命であるとし、柔軟で謙虚な姿勢がリーダーには求められると述べています。この考え方は、国家の統治だけでなく、ビジネスや人間関係にも応用されるべきものとされています。

また、道教の教えにおいて「道」を中心とした倫理観が展開され、個人の行動が社会全体の調和に繋がることが強調されています。これにより、道教徒は道に従い、自己を磨くことで、より良い社会を築くことができるとされています。

3.3 その他の重要文献

道教には、『道徳経』以外にも多くの重要な文献があります。たとえば、荘子の『荘子』は、道教の哲学をさらに深める内容であり、特に物事の真実や虚構についての洞察が展開されています。荘子は、自由な精神や自然との調和の大切さを説いており、その思想は現在でも広く受け入れられています。

また、『抱朴子』は、道教思想の一つをまとめた文献であり、神仙思想や修行の重要性が詳述されています。この書籍は、道教の実践に関する具体的な指導も行っており、道教徒にとってはかけがえのない教典です。

さらに、『太上老君伝道経』や『仙道要義』など、道教の神秘や修行に関する文献も多く存在します。これらの文献は、道教の神秘的な側面を理解するために重要です。特に、修行や儀式の方法に関する詳細が書かれており、道教徒の日々の生活に密接に結びついています。

4. 道教の実践

4.1 道教の儀式と祭り

道教の実践は、さまざまな儀式や祭りを通じて行われます。例えば、道教の祭りである「中元節」は、祖先を尊び、供養するための大切な行事です。この日には家族が集まり、食事を共にし、先祖への感謝の気持ちを表します。

また、道教の儀式には、神社や寺院での祈祷や祝福が含まれます。道士が神々に祈りを捧げ、豊作や家族の健康を祈願します。これらの儀式は、道教徒にとって重要な信仰の一環であり、共同体の絆を深める役割も果たしています。

さらに、道教の儀式は、年中行事だけでなく、個人の生活にも浸透しています。誕生日や結婚式などの祝いごとでも、道教の儀式が行われ、幸せや繁栄を祈ることが一般的です。

4.2 修行と瞑想の重要性

道教における修行や瞑想は、自己を見つめ直し、内面的な成長を促すための手段として非常に重要です。道教徒は、日常生活の中で瞑想や呼吸法を取り入れ、心を静める練習をします。これにより、自然との一体感を感じ、自我を超えた存在へと至ることが目指されます。

また、道教の修行には、特定のポーズや体操も含まれています。例えば、「太極拳」は、道教の思想を体現した武道であり、内面的な集中と身体の調和を深める手法として広まっています。これにより、道教徒は健康を保ちながら精神を磨くことができます。

さらに、道教の修行は、精神的な探求だけでなく、身体的な健康にも寄与します。道教の医療や養生の知識が取り入れられ、心身共にバランスの取れた状態を維持するための方法が教えられています。

4.3 道教の医療と養生

道教は、医療や養生の面でも重要な役割を果たしています。道教の教えに基づく医療は、主に陰陽五行の原理に従っており、病気の原因を探る際には、身体のバランスを重視します。例えば、食事や生活スタイルが体に与える影響を考慮して、患者に最適なアドバイスを提供します。

道教の医療技術には、針灸や漢方薬が含まれ、これらは数千年の歴史を持ちます。針灸は、気の流れを整えることで身体の不調を改善する手法であり、多くの人々に利用されています。また、漢方薬は、自然の成分を使用して作られ、体の調和を促進する役割を果たしています。

道教における養生も重要なテーマであり、日常生活の中で無理なく健康を保つ方法が教えられています。道教徒は、バランスの取れた食事や適度な運動、心の平和を重視し、ホリスティックなアプローチで健康を維持します。

5. 現代における道教の影響

5.1 道教と中国社会の関係

道教は現代の中国社会においても重要な存在です。多くの人々が道教の教えを生活の中で取り入れ、日常的な指針として利用しています。特に、道教の神社や寺院が地域社会の中心として機能していることが多く、祭りや儀式を通じて、地域の人々が集まる機会が提供されています。

また、道教は環境問題に対する洞察をもたらします。道教の思想は、自然との調和を重視することから、現代の持続可能な発展の理念とも共鳴しています。このため、環境保護に取り組む活動にも影響を与えており、多くの道教徒が積極的に環境保護活動に参加しています。

道教の教えは、都市化や経済発展が進む現代中国において、心の平和と精神的な安らぎを求める人々にとって貴重な資源となっています。道教の考え方は、ストレス社会において重要な指針と言えるでしょう。

5.2 道教の国際的な影響

道教は中国国内にとどまらず、国際的にも影響力を持つ宗教となっています。特に最近では、道教の思想や実践が西洋や他の文化圏にも広がりを見せています。多くの西洋人が、道教の哲学や修行法に興味を持ち、学び始めています。

また、道教に基づく医療や養生の方法も国際的な注目を集めています。特に、針灸や漢方薬などの自然療法は、世界中で浸透し、多くの人々の健康をサポートしています。このような療法は、科学的な研究が進む中で、効果が認められつつあります。

さらに、道教が提供する生活哲学は、ストレス社会において心の安定を求める人々にとって価値あるメッセージを届けています。このような意味で、道教は文化的なブリッジとなり、異なる文化や価値観を結びつける役割を果たしています。

5.3 道教の未来展望

道教の未来は、様々な挑戦と可能性に満ちています。都市化の進展や経済のグローバル化が、道教の伝統的な信仰や実践に影響を与える中で、道教がどのように変化していくのかが注目されています。道教は、新しい社会的なニーズに応える形で進化する可能性があります。

また、情報化社会において、インターネットを通じて道教の思想や実践が広がることで、より多くの人々が道教に触れる機会が増えています。道教徒がSNSやオンラインプラットフォームを利用して、道教の教えを広める活動も盛んになっています。

さらに、道教が現代社会において持つ役割が見直され、精神的な癒しや環境意識の高まりとともに、道教が再評価される可能性もあります。道教が持つ自然との調和や内面的な探求の重要性が、ますます多くの人々に受け入れられることを期待しています。

終わりに

道教は、中国文化の中で重要な役割を果たし、さまざまな思想や実践に影響を与えてきました。『道徳経』をはじめとする経典に込められた深い思想は、現代社会においても重要な指針となり得ます。道教の基本的な理念や実践は、私たちが生きる上での智慧や心の平和を提供し、自然との調和を求める姿勢がますます重要視されています。道教が持つ可能性は、今後も私たちの生活に深く根ざしていくでしょう。