道教は中国の伝統的な宗教であり、深い哲学と豊かな神話を持っています。道教の神々や霊的存在は、その教義の中心に位置し、信者にとって重要な役割を果たしています。本記事では、道教の基本教義に基づき、道教の神々と霊的存在について詳細に探求します。道教が大切にする道(タオ)、陰陽、五行の考え方から、具体的な神々と霊的存在の実態に至るまで、さまざまな側面を見ていきます。これにより、道教の豊かな世界観や実践がどのように現代の生活に影響を与えているかも考察していきます。

1. 道教の基本教義

1.1 道教の起源

道教の起源は、古代中国の多様な宗教的伝統や哲学に根ざしています。紀元前4世紀頃、老子や荘子といった哲学者たちによって道教が体系化され、彼らの思想は後の道教信仰の基盤となりました。特に、老子の「道徳経」は道教の教義を象徴する重要な文献であり、宇宙の根幹を成す「道」の存在を説いています。道教はまた、シャーマニズムや民間信仰の影響を強く受けており、これが神々や霊的存在の豊富さに寄与しています。

道教の発展は、漢代において特に著しく、国家の支援を受けながら、その教義が広まりました。この時期、道教は宗教としての側面が強まり、祭りや儀式が整備され、道教寺院も多数創立されました。道教の儀式は、天界や神々との結びつきを重視し、村や地方の人々の生活の中に深く埋め込まれていきました。

道教は単に宗教ではなく、哲学や科学、医学とも密接に関連しています。道教の教義は、自然との調和や人間の生き方に示唆を与えるものであり、これが現代においてもなおその選択が求められる理由です。

1.2 道(タオ)の概念

道教の核心的な概念である「道」(タオ)は、宇宙の根源や原理を示すものです。「道」は形のない存在であり、すべてのものに内在するパターンや法則を指しています。道教徒は、「道」を理解し、その流れに乗ることが重要だと考えています。この「道」は、自然の摂理や調和を象徴し、人々が追求すべき理想的な生き方でもあります。

「道」はまた、無為(ウィ)という考え方とも深く結びついています。無為は、物事を無理に変えようとせず、自然の流れに任せることです。この考え方に従うことで、人はストレスや苦痛から解放され、より良い人生を送ることができると信じられています。道教の教えを生活に取り入れることで、より豊かな心の平安を得ることが可能となります。

道の概念は、道教の神々や霊的存在とも深く関連しており、道を歩むことで神々とのつながりを深めることができるとされています。このようにして、道教は信者が道を通じて、より高次な存在へと到達することを目指します。

1.3 陰陽と五行の重要性

道教の教義には、陰陽と五行の二つの重要な概念があります。陰陽は宇宙を構成する対立する二元論を示し、すべての物事が相互に依存しあい、変化し続けることを意味します。陽は明るさ、積極性、活動を象徴し、陰は暗さ、消極性、静けさを象徴します。これらの二元は互いに補完し合い、調和を保ちながら宇宙の全てを形成しています。

五行は、木、火、土、金、水の五つの要素から構成されており、それぞれの要素が互いに影響し合う様を示しています。道教においては、これらの要素が自然界のすべての現象や人間の健康にも影響を与えると考えられています。五行の理論は、さまざまな医療行為や易経の解釈などに活用され、道教の実践に深く根ざしています。

これらの概念は、道教の神々や霊的存在の理解にもつながります。多くの神々や霊的存在は、陰陽や五行のバランスの中で役割を持ち、人々の暮らしに影響を与えています。このように、道教の基本教義は神々と霊的存在の理解の基盤を形成しており、道教徒にとっての指針となっています。

2. 道教の神々

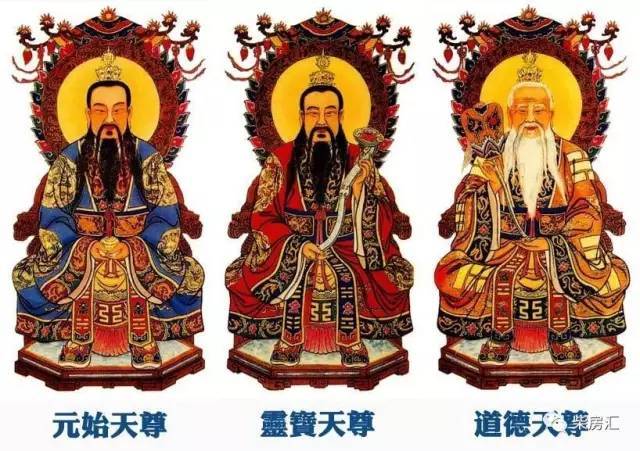

2.1 三清(さんせい)

道教の神々の中で最も重要なのが三清(さんせい)です。三清は、天尊、地尊、人尊の三つの存在から成り、それぞれが道教の基本的な原理を体現しています。天尊は宇宙の原理を象徴し、最高の存在とされています。地尊は地球の力と祝福を象徴し、人尊は人間の存在とその道義的な役割を表しています。

三清は、道教の教義の中心であり、信者は彼らに感謝の意を示します。儀式や祭りでは、三清への祈りが捧げられ、その力によって人々の願望が叶えられると信じられています。また、三清は人生のさまざまな段階や課題を乗り越えるための指導者としても機能します。

三清に対する信仰は、中国全土に広がり、多くの寺院や宗教行事が三清に捧げられています。例えば、北方の紫禁城にある天壇や、南方の白雲山に位置する道教寺院では、三清に敬意を表する祭りが開催され、信者たちはそこに集まります。

2.2 四御(しぎょ)

四御は道教における四人の神であり、それぞれが特定の役割を持っています。四御は、東、西、南、北の四方を守護する神々で、それぞれに特有の特徴があります。彼らは、宇宙の調和と人間の安寧を保つために存在し、信者たちは日々の生活において彼らの加護を求めています。

四御は神々の中でも特に重要な存在であり、各方位の神としての役割から、道教の儀式でも重要視されています。彼らに捧げられる祭りや儀式では、特に春や秋の季節に行われることが多く、その際に行われる供物や祈りは、四御への感謝の表れです。

例えば、春秋に行われる「四方の祭り」では、信者たちは四御を招いて特別な儀式を行い、豊作や繁栄を祈願します。また、各地域においても、地元の四御に対する特有の祭りや伝統があり、その文化的意義が広がっています。

2.3 地之神(ちのかみ)

地之神は地球や土地を象徴する神であり、農業や収穫の神として信仰されています。人々は地之神に感謝を捧げることで、豊穣や土地の恵みを享受しようとします。地之神に対する信仰は、農業社会において特に根強く、田植えや収穫の時期において、特別な儀式が行われることが一般的です。

地之神の祭りでは、五穀や果物が神に供えられ、それに対する感謝の言葉が捧げられます。このような祭りは、地元の人々にとって大切なイベントであり、共同体の絆を深める重要な機会とされています。

さらに、地之神は土地を守護する神でもあり、自然災害から農作物を守る役割も担っています。特に雨不足や干ばつの際には、地之神に祈りを捧げて恵みの雨を求める信仰が根付いています。そのため、地之神への信仰は、道教徒の生活と深く結びついており、日常生活の一部として存在しているのです。

3. 道教の霊的存在

3.1 幽霊と祖先崇拝

道教における幽霊や霊的存在は、その教義の中で重要な位置を占めています。道教徒は祖先を大切にし、その霊が生者に影響を与えると信じています。この祖先崇拝の考え方は、年中行事や祭りにおいても表れ、特に秋の中元祭(七夕祭)では、祖先を迎え、感謝の意を示すための儀式が行われます。

幽霊に対しては、道教では適切な対応をすることが重要視されており、彼らの存在を理解し、敬意を払うことが求められます。特に霊的な存在が未解決の問題を抱えている場合、その問題を解決するための儀式が行われ、霊の安息が図られます。

道教では、幽霊は生者に対して重要な教訓を与える存在とされており、霊的なメッセージを受け取ることが信者にとっての成長の一環となっています。祖先や幽霊は、道教における霊的な存在の一部として、日常生活に影響を与える存在なのです。

3.2 精霊と自然の神々

道教には多くの精霊や自然の神々が存在します。これらの神々は、山や川、木など、自然界のあらゆる要素を象徴しています。道教徒は、自然の精霊たちが彼らの生活に大きな影響を及ぼすと信じており、そのために自然と調和した生活を送る重要性が強調されています。

自然の神々は、地域によって異なる特性を持っており、それぞれが特定の場所や自然現象と結びついています。例えば、山の神は登山者や村人に安全をもたらし、川の神は水の恵みを与えます。信者たちは、これらの神々に対して祭りや儀式を行い、感謝の意を表すことで、自然の恵みを享受しようとします。

また、自然の神々は、生態系のバランスや循環を重視する道教の教えと密接に結びついています。道教徒は、自然との関係を大切にすることで、持続可能な未来を築くことができると信じています。このように、道教の霊的存在は自然との調和を求めるための指針として機能しています。

3.3 龍とその他の神話的生物

道教の神話において、龍は特に重要な存在です。龍は、力や権威を象徴し、風や雨を呼ぶ存在として、自然の力を管理する役割を果たします。道教徒は、龍を善なる存在と見なし、龍に敬意を表することで、自らの願いを叶えてもらうことを期待します。

道教には他にも多くの神話的生物が存在します。例えば、麒麟(キリン)は、吉兆をもたらす神聖な生き物として、良い知らせを運ぶ象徴とされています。また、鳳凰(ほうおう)は再生や繁栄の象徴であり、正義や美の守護者とされています。これらの神話的生物は、道教の物語や教えに色を添え、信者たちにとっての心の支えとなっています。

これらの存在は、道教の教義において物語の一部として語られ、信者に対する道徳的な教訓や希望を提供します。道教は、このように神話的な存在を通じて、信者たちに宇宙の真理や存在の本質を理解させようとしています。

4. 道教の修行と儀式

4.1 内丹術(ないたんじゅつ)

道教における修行の一つに内丹術(ないたんじゅつ)があります。この修行法は、身体内のエネルギー(気)を調整し、内面的な成長を促すことを目的としています。内丹術では、呼吸法や瞑想、体操などのテクニックが用いられ、精神と肉体の調和を図るものです。この修行は、道教の哲学に根ざしており、道(タオ)との一体化を目指します。

内丹術の修行を通じて、信者は自身の内面を見つめることで、心の平穏や健康を得ることができると考えられています。また、内丹術は、長寿や霊的成長をもたらす道としても知られています。そのため、多くの道教信者がこの修行に取り組み、日常生活においても心の安定を追求しています。

内丹術には、さまざまな流派が存在し、それぞれが独自の技法や哲学を持っています。例えば、太極拳を通じた内丹の実践は、身体の柔軟性を高め、気の流れを整える効果があるとされています。信者は、自らに合った修行法を見つけ、日々の修行を通じて自己成長を目指します。

4.2 外丹術(がいたんじゅつ)

外丹術(がいたんじゅつ)は、道教の修行法の一つで、外部の物質やエネルギーを利用して健康や長寿を目指す技術です。この修行法は、特に食事や草木を用いた薬の調合などに焦点を当てています。外丹術では、自然界の成分を利用し、心身の調和を図るための実践が行われます。

外丹術においては、特定の食材や漢方薬が重要な役割を果たします。道教では、自然の恵みが健康の源であると考えられ、さまざまな薬効のある植物やミネラルを用いた経典も存在しています。道教徒は、これらの知識を活用して、自らの健康を整え、心身をリフレッシュさせることを目指します。

さらに、外丹術はチベットや日本の仙道とも関連があり、これらの教えや技術が交流し合う中で、さまざまな形態が生まれています。道教徒は、自己の修練を通じて自らの自然本性を取り戻し、周囲との調和を図ることを目的としています。

4.3 道教の祭りと儀式

道教において祭りや儀式は、神々や霊的存在への感謝を表す重要な行事です。これらの行事は、コミュニティの絆を深め、道教の教義を体現する場でもあります。祭りは、季節の変わり目や重要な節目に行われ、人々が集まって祝うことで、共同体の一体感が生まれます。

例えば、「中元祭」と呼ばれる祭りでは、祖先を迎え、感謝の意を表します。この祭りは、霊的な存在に対する感謝や誠意を示すための重要な儀式であり、家族や地域の団結を促進します。さらに、地域ごとの習慣や信仰が形作られ、多様な文化的表現が見られます。

また、「九皇大帝祭」や「天公誕」などの道教の主要な祭りは、特定の神々を崇拝するために多くの人々が集まります。これらの祭りでは、特別な儀式や行列、食事の共有が行われ、信者が神々の加護を願います。こうした祭りは、道教の伝統を受け継ぐ重要なイベントであり、信者たちにとっての感謝や祈りの場ともなっています。

5. 道教の影響と現代の意義

5.1 道教が日本文化に与えた影響

道教は、中国文化を通じて日本にも影響を与えました。特に、道教の思想や儀式は、日本の神道や仏教と交わりながら、独自の形へと変化を遂げました。道教の神々や霊的存在は、日本の伝説や神話にも登場し、文化的な交流が生まれています。

道教の影響は、特に医学や哲学、占術などの分野において顕著です。道教の思想に基づく「気」の概念は、日本の伝統医療や気功と結びつき、広く受け入れられています。また、道教の陰陽五行理論は、日本の風水や占いの基礎にもなっています。

さらに、道教の影響を受けた文化的な側面も重要です。例えば、道教の祭りや儀式は、日本の伝説や祭りに影響を与え、地域の文化の一部として根付くようになりました。これにより、日本文化は道教的要素を取り入れ、豊かな伝統芸能や民俗文化に発展しています。

5.2 現代社会における道教の意義

現代社会における道教の意義は、精神的な面や倫理的な指針に現れています。道教の教義は、人々が自然と調和し、内面的な平和を求めるための指導を提供しています。ストレスや競争が激しい現代社会において、道教の教えは心の安定を促すための手助けとなるでしょう。

特に、環境問題や持続可能な開発が重視される現代において、道教の自然との共生の思想が注目されています。道教は、自然と人間の関係を大切にし、エコロジー的な視点からの生き方を提唱しています。これにより、道教は環境意識の高まりとともに新たな価値を持つ宗教として再評価されているのです。

また、道教の修行法や儀式は、自己を見つめ、成長するための手段ともなっています。禅的な要素を持つ道教の瞑想や内丹術は、現代人にとっても有益なスピリチュアルなプラクティスとして受け入れられています。人々は、道教の教えを通じて心の平安を求め、人生の質を高めるための手段を見出しているのです。

5.3 道教と他の宗教との関係

道教は、仏教や儒教、さらには民間信仰といった他の宗教との関係においても独自の位置を占めています。道教は、これらの宗教と相互に影響を与え合いながら共存しており、良好な宗教的共生の例ともなっています。特に日本や台湾では、道教と仏教、神道が融合し、多様な信仰が生まれています。

道教と仏教は、根本的な理念や教えには異なる側面がありますが、互いに補完し合う関係にあります。たとえば、無常や執着からの解放といったテーマは共通しており、それぞれの信仰体系において異なるアプローチで表現されています。道教の霊的存在や儀式は、仏教的な修行や儀式とも交わり、多様な宗教的文化が形成されています。

また、道教と儒教は、倫理的な側面での共通点があり、家族や社会の調和を重視する点で一致しています。道教は、自己認識や自然との関係を深めることを重んじる一方で、儒教は社会的な道徳や義務を重んじるため、道教の教義が社会制度や倫理観と結びつくことが多いです。このように、道教は異なる宗教との対話を通じて、豊かな宗教的な風土を築いています。

終わりに

道教の神々と霊的存在は、中国文化の重要な側面を形成し、多くの人々に深い影響を与えてきました。道教の教義、神々、霊的存在は、自然との調和や内面的な成長を促進し、現代社会でもその意義を増しています。また、道教は他の宗教と共存しながら、ますます多様化する中で、信者にとっての精神的な指針として在り続けています。道教という宗教の豊かさとその影響力は、今後も私たちの文化や価値観に深く根付いていくことでしょう。