気功は、中国伝統文化の中でも特に興味深い分野の一つであり、身体と心の調和を追求する方法として広く認知されています。その深い歴史と実践的な面から、気功は健康の維持や病気の予防に役立つとされています。この文章では、気功の基本概念から、理論、実践方法、さらに日常生活における活用法、最後に気功の社会的な側面まで、詳細に解説します。

1. 気功の基本概念

1.1 気とは何か

「気」という言葉は、日本語でも日常的に使われていますが、気功における「気」は単なる気分や感情を超えた深い意味を持っています。気は宇宙の根本的なエネルギーであり、生命活動の基本となるものとされています。中国の哲学や医学において、気は生命力や健康を維持するための重要な要素と考えられています。

気の流れは、経絡と呼ばれるエネルギーの通り道を通って体全体に巡ります。この流れがスムーズであれば健康であり、逆に滞ると病気の原因となります。したがって、気を調和させることは、健康の鍵となるわけです。

気はまた、心の状態とも密接に関連しています。ストレスや不安、感情の乱れは、気の流れに悪影響を与え、身体の健康にも支障をきたすことがあります。そのため、気功は身体だけでなく、心の健康をも重視するアプローチと言えます。

1.2 気功の歴史

気功の歴史は非常に古く、数千年前にさかのぼります。最初は古代中国の宗教儀式や武道に関連し、身体の調和を保つための方法として発展しました。道教の教義が気功に大きな影響を与え、特に「道教気功」として知られる形が確立されていきました。

気功は、道教の教えと密接に結びついており、自然との一体感を強調しています。道教の思想には、自然のリズムに従うことで心身を健康に保つという概念があり、気功はその実践的な手段として位置づけられています。

時代が進む中で、気功は武道や伝統医療とも融合し、さまざまなスタイルや流派が生まれました。それぞれの流派が独自の技法や考え方を持ち、現代においてもますます注目を集めています。

1.3 気功の種類

気功には多くの種類が存在し、基本的には「静的気功」と「動的気功」に分けられます。静的気功は、静かな姿勢での瞑想や呼吸法を用いるもので、心を落ち着けたり、気を感じたりすることを目的としています。一方、動的気功は、武道や動きのあるエクササイズを用いるもので、身体を動かしながら気の流れを促す方法です。

具体的な流派としては、例えば「太極拳」や「八段錦」などがあります。太極拳は武道としても知られていますが、気功の要素が強く、ゆっくりとした動作を通じて気を整えることができます。また、八段錦は、よりシンプルな動きを持つ気功で、高齢者や体力に自信のない方にも取り組みやすいのが特徴です。

さらには、現代では様々なスタイルが生まれ、健康促進やストレス解消の手段として取り入れられています。それぞれのスタイルには独特な技法があり、多様性が気功の魅力の一つとなっています。

2. 気功の理論

2.1 気の流れと健康

気功において重要なのは、「気の流れ」が身体の健康に及ぼす影響です。経絡を通じて気が全身に巡ることで、内臓や筋肉、神経に必要なエネルギーが届けられます。この流れが滞ったり、逆に過剰になったりすると、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

たとえば、ストレスが溜まると気の流れが滞り、肩こりや頭痛、不眠などの症状が現れることがあります。気功はこの流れを調整するための手段として非常に効果的です。定期的に気功を行うことで、身体の調子を整え、ストレスを軽減すれば、結果的に病気の予防にもつながります。

さらに、気の流れを意識的に整えることによって、自己治癒力を高めることができるとも言われています。これは、身体が本来持っている自然治癒能力を引き出し、病気や疲労からの回復を促すという考え方です。

2.2 気功と経絡

経絡は、気が体内を流れる道筋を示すもので、中国伝統医学において極めて重要な概念です。経絡には12本の主経絡があり、それぞれが特定の臓器や機能と関連しています。経絡のバランスが取れていれば、身体は健康であり、逆に乱れると様々な不調が引き起こされます。

気功では、経絡を意識し、その流れを整えることが中心となります。静的気功では、特定の経絡に働きかける姿勢や呼吸を行い、動的気功では、動作を通じて気を経絡に流し込むことができます。たとえば、背中や腰の経絡にアプローチするための特殊な動作を行うことで、腰痛の緩和を促すことも可能です。

また、経絡を刺激することで、血液循環やリンパの流れを良くし、免疫力を高める効果も期待できます。これは、気功が健康維持の手段として評価される大きな理由の一つです。

2.3 陰陽と気功

気功は陰陽のバランスを重視する学問でもあります。陰陽は、相反する二つのエネルギーが調和を保つことで全体のバランスを取るという考え方です。気功においても、陰陽の調和が身体と心の健康を保つために必要不可欠です。

たとえば、強い力で身体を動かすことが陰に属する強いエネルギーに対し、それに対して静かな呼吸法や瞑想は陽のエネルギーを象徴しています。気功では、これらの両方のエネルギーをうまく組み合わせることで、全体のバランスを整え、健康状態を向上させることができます。

また、個々の体調や感情に応じて、必要な陰陽のエネルギーを調整することも気功の重要な要素です。気功を実践することで、自分の体や心の状態に敏感になり、どのようにバランスを取っていくかを学ぶことが可能になります。

3. 気功の実践方法

3.1 基本的な姿勢

気功を実践する際の基本的な姿勢は非常に重要です。まず、リラックスした立ち姿勢が求められます。脚を肩幅に開き、膝をやや曲げ、背筋はまっすぐに保ちます。この姿勢が気の通り道を確保し、血行を良くします。

また、手の位置も重要です。手は自然に身体の横に下ろすか、あるいは軽く前に伸ばし気を集める姿勢をとります。このような姿勢によって、体が安定し、精神も集中しやすくなります。

気功を行う際は、呼吸も意識的に行います。息を吸う際にはゆっくりと腹部を膨らませ、吐くときには腹部が凹む感覚を意識します。このシンプルな呼吸法は、全身に気をめぐらせる助けとなり、より深いリラクゼーションを実現します。

3.2 呼吸法の重要性

呼吸法は気功の実践において極めて重要であり、正しい呼吸は気の流れを促進するだけでなく、心を落ち着ける効果もあります。気功の呼吸法には、腹式呼吸が用いられます。これは、深くゆっくりとした呼吸によって、リラックスを促進し、心身を整える方法です。

具体的には、吸うときは鼻から大きく息を吸い込み、ゆっくりと口から吐き出します。この際、吐く時間を吸う時間よりも長くすることで、身体内の緊張を解きほぐすことができます。

さらに、呼吸と動作を組み合わせて行う動的気功のスタイルも存在します。たとえば、太極拳では、動作に合わせて息を吸ったり吐いたりすることで、心拍数を整え、気の流れをより効果的に活用します。これにより、身体はよりリズミカルに動くことができ、気功がもたらすメリットを最大限に引き出すことができます。

3.3 動静法と姿勢法

気功には「動静法」と「姿勢法」という二つの主要な実践方法があります。動静法は、身体を動かすことを中心に据えたスタイルで、筋肉をほぐしたり、関節の柔軟性を高めたりすることに重点を置きます。例えば、柔らかい動作を繰り返すことで筋肉の疲労を和らげ、気の流れを促進する効果があります。

一方、姿勢法は静止した状態で気を感じたり、導いたりすることを重視します。これには、瞑想的な要素があり、心身のリラックスを図るために行われます。例えば、「座禅」や「気を感じる瞑想」などがこのカテゴリに入ります。

この二つのメソッドは、それぞれの目的や状況によって使い分けることができ、どちらも気功を効果的に実践するためには欠かせない要素といえます。どちらの方法でも、リズムを意識し、自分に合ったペースで行うことが大切です。

4. 気功と養生

4.1 日常生活における気功

気功は、単なる運動やエクササイズだけでなく、日常生活の中で取り入れることができる健康法でもあります。たとえば、通勤や買い物中に簡単な呼吸法を取り入れることで、ストレスの軽減やリラックスを図ることができます。

また、仕事中のちょっとした休憩時に、軽いストレッチや深呼吸を行うことで、気の流れを整え、集中力や生産性を高めることができます。このように、日常生活に気功を取り入れることで、心身の健康を維持しやすくなります。

気功は、朝の目覚めの際や夜寝る前のひとときにも活用できます。早朝の静かな時間を利用して呼吸法を行ったり、就寝前にリラックスするための姿勢法を行ったりすることで、日常の疲れを癒し、良質な睡眠を促進する効果が期待できます。

4.2 食生活と気功の関係

気功と食生活は密接に関連しており、気を整えるためにはバランスの取れた食事が重要です。消化の良い食べ物や旬の食材を選ぶことで、体の中から気を強化することができます。たとえば、新鮮な野菜や果物、穀物類は、身体にエネルギーを与え、気の流れを整える助けとなります。

また、食事の際にもゆっくりと食べ、十分に噛むことが大切です。急いで食事をすると消化不良を引き起こし、気の滞りを生じさせることがあります。気功の観点からみると、食事にも気を意識することが推奨されます。

さらに、特定の食材には気の流れを促進する効果があるとされています。例えば、しょうがやにんにく、シナモンなどは身体を温め、気を動かす作用があるため、特に寒い季節には取り入れたい食材です。このように、食生活を見直すことで、気功の効果を高めていくことが可能です。

4.3 睡眠と気功

良い睡眠は心身の健康に欠かせませんが、気功は質の高い睡眠を得るためにも有用です。睡眠前に行う気功の実践は、心をリラックスさせ、身体の緊張をほぐします。特に、呼吸法やゆったりとした動作を取り入れることで、より深い眠りへと誘います。

睡眠に入る前のルーチンとして、数分間の静的気功を行うことが効果的です。この時間を利用して心を落ち着けながら、気を整えることで、ストレスの軽減や不安感を和らげることができます。

また、気功の実践は、睡眠の質を向上させるだけでなく、日中のエネルギーレベルを高めることにも寄与します。これにより、朝の目覚めがスッキリし、日常生活に活力が生まれます。睡眠と気功の良好な関係を築くことで、全体的な健康状態を改善することが期待できます。

5. 気功の応用

5.1 ストレス解消法としての気功

現代社会において、ストレスは避けられないものであり、多くの人が悩まされています。気功は、ストレス解消の手段として非常に効果的です。定期的に気功を行うことで、心身のリラックスを促し、ストレスの影響を軽減することができます。

特に、自宅でできる動静法を取り入れることが推奨されます。たとえば、静かに座って呼吸を整えたり、軽いストレッチを行ったりするだけで、リラックス効果を得ることができます。これにより、日常生活におけるストレスを管理しやすくなります。

さらに、気功によって得られる深いリラクゼーションは、心の状態を改善し、自信や自己肯定感を高める効果もあります。心が穏やかに保たれることで、日常生活における精神的な負担や不安感を軽減する助けとなります。

5.2 病気予防と健康維持

気功は、病気の予防や健康の維持にも役立つ手段とされています。気が良く整っている状態を保つことで、免疫力が高まり、身体の各機能が正常に働くようになります。そのため、定期的な気功の実践は、病気にかかりにくい身体づくりに繋がると考えられています。

実際、多くの研究が気功の効果を示しています。特に、慢性的な疾患を持つ方でも、気功を取り入れることで症状の緩和を体験しているケースが多いです。気功の視点からは、身体全体のエネルギーのバランスが重要であり、これを整えることで病気を未然に防ぐことが可能です。

また、日常的に気功を実践することで、健康意識が向上し、自分自身の身体と向き合う時間が増えます。これにより、生活習慣の見直しや、食生活の改善にも繋がるため、総合的な健康維持に寄与します。

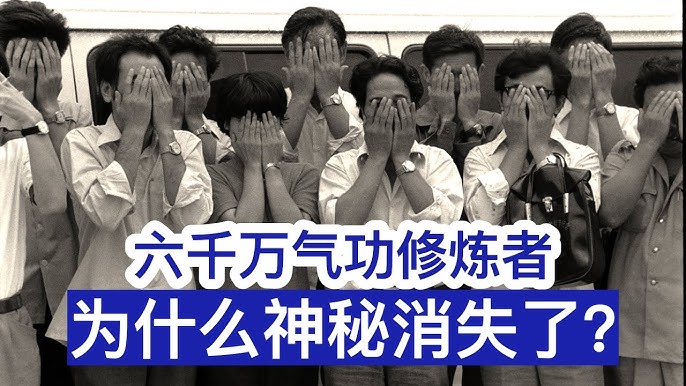

5.3 気功の社会的な側面

気功は個人の健康だけでなく、コミュニティや社会全体においても重要な役割を果たしています。多くの地域で、気功のクラスやグループ活動が行われており、人々が集まる場として機能しています。このような場は、健康を促進するだけでなく、人間関係や社会的なつながりを深める機会ともなります。

また、気功を通じて得られる共通の目的や目標は、参加者同士の絆を強め、地域社会の活性化に寄与します。高齢者や体力に自信のない方も気軽に参加できるため、幅広い年齢層の人々が集まる場が作られています。

さらに、最近では気功が健康促進のためのプログラムとして注目を浴び、多くの企業や団体が取り入れています。例えば、社員の健康維持を目的とした気功教室を開く企業が増加傾向にあります。これにより、働く人々のストレス軽減やモチベーション向上が期待できるため、、気功の応用は今後ますます広がっていくことでしょう。

終わりに、気功は単なる運動や修行に留まらず、心と身体の健康を高めるための包括的なアプローチです。その理論や実践方法を理解し、日常生活に取り入れることで、健康維持や病気予防、ストレス解消に効果を発揮します。気功を通じて、豊かで健康的な生活を実現する手助けとなることを願っています。