儒教は、中国の文化と思想において根深い影響を与えてきた重要な哲学です。特に、道徳教育に関する考え方は、古代から現代に至るまで中国社会の基盤を形成しています。この記事では、儒教による道徳教育の方法と実践について、基本概念から未来の展望までを多角的に探っていきます。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源

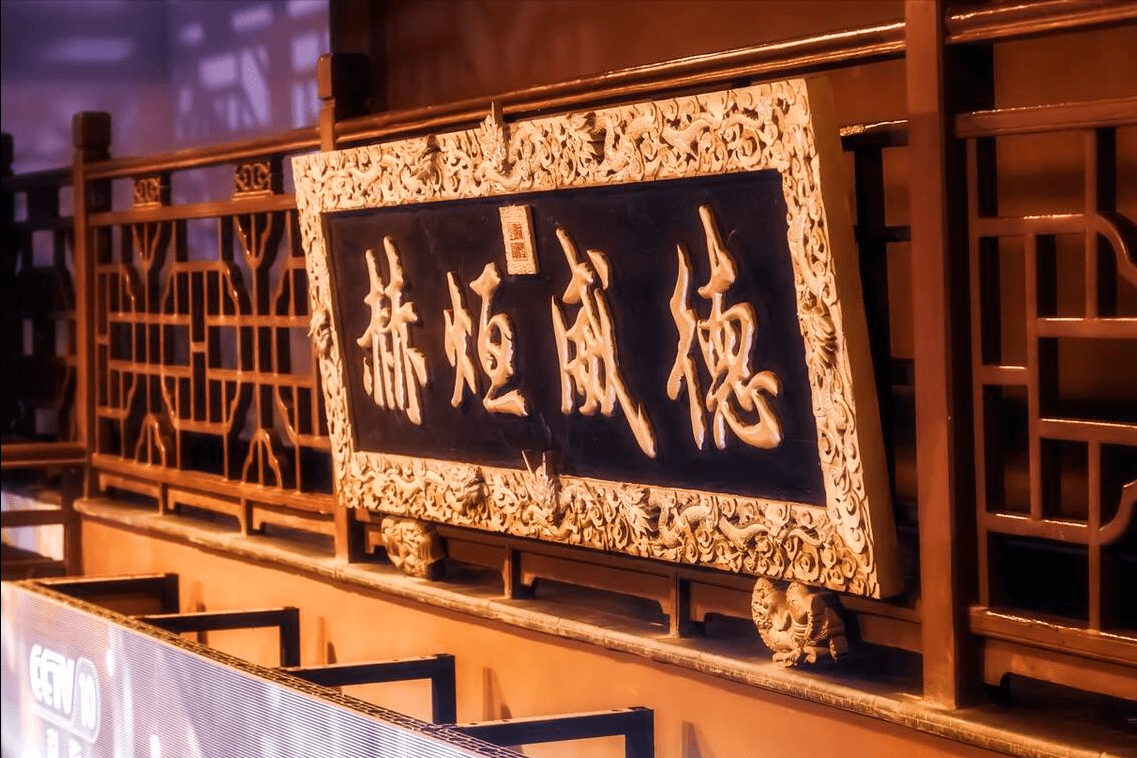

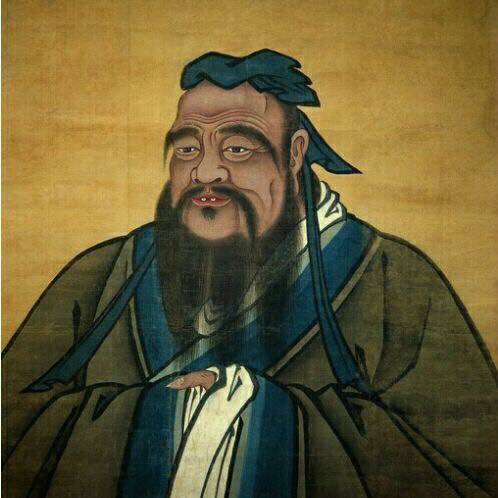

儒教は、紀元前6世紀から5世紀にかけて、孔子(こんし)によって創始されました。孔子は、礼(れい)や仁(じん)を重んじる教育を通じて、人間性を高め、社会の秩序を維持することを目指しました。彼の教えは、主に『論語』という著作にまとめられています。この書物は、孔子とその弟子との対話形式で、倫理や道徳に関する様々な考え方を示しています。

儒教の起源は、戦国時代の激動の中で、人々が生きる指針を求めたことにあります。この時代、個人の道徳や社会の秩序が崩れていく中で、孔子は自らの教えを通じて理想的な人格を育むことを掲げました。彼の思想はすぐに広まり、後の時代には官僚の教育や国家の運営においても重要な役割を果たすことになります。

儒教は、その後、中国の各王朝を通じて公式な思想として採用され、特に宋代や明代には大きな影響力を持ちました。この背景により、儒教は短期間で民衆の心に根付くことになりました。

1.2 儒教の主要思想

儒教の中心となる概念は、「仁」と「義」、「礼」や「智」といった四つの徳です。「仁」は他者に対する愛情や思いやりを示し、「義」は正義感を持って行動することを意味します。これらの徳は、儒教の道徳教育において重要な枠組みとなり、日常生活や人間関係において実践されるべきものとされています。

また、「礼」は相手を尊重するための行動規範であり、礼儀正しさを大切にすることによって社会の調和と安定を図ります。さらに、「智」は物事を知り理解する力を指し、高い道徳的判断を支える土台となります。これらの要素は互いに関連し合い、社会における個人の行動を導くものとなっています。

儒教の思想は、単なる道徳的な教えだけでなく、人生の指針としても広く受け入れられています。そのため、儒教は教育や家庭、社会全体において欠かせない存在となり、未来の世代に受け継がれるべき価値観を育てています。

1.3 儒教と他の哲学との関係

儒教は、道教や仏教といった他の中国の哲学と密接に関係しています。道教は自然との調和を重視し、仏教は内面的な悟りを求めますが、儒教は社会の調和と人間関係に重点を置いています。このように、各種の哲学が相互に影響しあっています。

特に、儒教と道教の関係は興味深いものがあります。道教が無為自然を重視するのに対し、儒教は人為的な道徳教育を重視します。この相違点から、道教が提供するリラクゼーションや自然との調和と、儒教が提供する倫理や道徳が相互に作用し、中国文化の独特な風景を形成しています。

また、儒教と仏教には共通する側面もあります。例えば、両者とも人の倫理的な生き方を重視し、愛と慈悲を重要視します。ただし、儒教は社会的な関係性に焦点を当てるのに対し、仏教は個々の内面的な成長に着目します。このような相違点を理解することは、中国文化全体を理解する上で非常に重要です。

2. 道徳教育の重要性

2.1 道徳教育とは何か

道徳教育とは、子供や若者に対して倫理的な価値観や行動規範を教えるプロセスです。儒教においては、道徳教育は人格形成の重要な要素であり、社会における秩序や調和を生み出すために欠かせないものとされています。道徳教育は単なる知識の授与ではなく、個人の心の成長と他者との関係を深めるための教育です。

道徳教育においては、「仁」や「義」といった儒教の基本的な概念を重視します。これらは、個々が社会において倫理的に行動するための指針となります。また、道徳教育は感情を育むことや批判的思考を促すことも目的の一つです。これにより、学ぶ者は自らの判断力や倫理観を高め、社会に参加するための準備を整えます。

さらに、道徳教育は家庭だけでなく、学校や地域社会といった多くの場において実施されます。このように、道徳教育はあらゆる面から人間性を育む重要な活動です。

2.2 道徳教育がもたらす社会的影響

道徳教育は、個人の成長だけでなく、社会全体に持続可能な影響を及ぼします。道徳的価値観を持った個人が増えることで、社会全体の秩序や安定が向上します。例えば、道徳教育を受けた若者が社会に出ることで、倫理的な判断に基づく行動をするため、詐欺や犯罪のリスクが減少すると考えられます。

また、中国の伝統的な文化においては、家族や社会の絆が非常に重要視されています。道徳教育を通じて、人々が互いに支え合う関係が築かれることは、コミュニティ全体の調和を促進します。これは、特に地方の小さな町や村において強く見られる現象です。

さらに、道徳教育は国の発展にも寄与します。教育を受けた市民は、国の法律や規則を遵守し、社会への責任を果たす傾向があります。これは、経済や政治など、さまざまな面での安定性に繋がります。その結果、道徳教育は、個々の成長だけでなく、国家全体の繁栄をも支える柱となっているのです。

2.3 中国社会における道徳の位置付け

中国社会において、道徳は非常に重要な位置を占めています。儒教の教えに基づき、道徳的行動は個人の評価や社会的地位に直結するものと考えられています。そのため、特に家庭教育においては、子供に道徳的価値観をしっかりと教えることが重視されています。

近年では、社会の急速な変化により、伝統的な道徳観が揺らいでいるという現実もあります。都市化や経済発展に伴い、個人主義が広がり、かつてのような共同体の結束感が薄れているという指摘があります。このため、道徳教育の重要性がますます高まっているのです。新しい世代に対して、古来の道徳観をどう継承していくかが、大きな課題となっています。

また、中国政府は道徳的価値観の再生を目指して、さまざまな政策を打ち出しています。例えば、教育制度の中に道徳教育を組み込むことで、若者が社会に対する責任を持つよう促しているのです。道徳的行動が社会全体をより良くするという信念が、現在の中国社会に深く浸透しています。

3. 儒教の教育思想

3.1 「仁」と「義」の概念

儒教の道徳教育の中心には、「仁」と「義」という二つの重要な概念があります。「仁」は他者に対する愛情や思いやりを示し、このことが人と人との関係を深める基盤となります。「仁」が強調されることで、社会全体が互いに支え合う環境が整います。例えば、家族間での愛情ある関係や、友人同士の信頼関係は、すべて「仁」の考え方に基づいています。

一方で、「義」は正しい行動を選ぶための指針となります。儒教では、道徳的な行動が常に正義に基づいているべきだと考えられています。「義」の概念に従った行動は、自己の利益よりも他者や社会全体への貢献を優先します。このように、「仁」と「義」は互いに相補いながら、道徳教育の根幹となっています。

儒教において、「仁」と「義」をバランスよく育むことが、理想的な人格形成に繋がります。教育者はこの二つの概念を教えることで、学生たちが社会の一員としての自覚を持ち、正しい判断ができるようになることを目指しています。

3.2 教育を通じた人格の形成

儒教の教育思想においては、知識の伝達だけが教育の目的ではありません。人格形成を重視することが、儒教の中心的な理念です。儒教では、教育は単なる知識の蓄積にとどまらず、個人の内面的な成長を促す手段とされています。これには、倫理観や道徳的価値観の育成が含まれます。

教育を通じた人格形成は、教室内での学びだけでなく、家庭や地域社会でも行われます。例えば、家庭では親が子供に対して道徳的価値を教え、地域社会では伝統行事や文化活動を通じて共同体感覚を育てます。このような多方面からのアプローチが、子供たちの人格形成に大きな影響を与えます。

また、儒教の教育では、模範となる人物を通じて価値観を教えることが重視されます。これは、教師や親が自らの行動を通じて、倫理的な価値を示すことで、子供たちがそれを自然に学ぶ助けとなるからです。このように、儒教の教育思想は、知識だけでなく、人格を育む全体的なアプローチを取ることが特徴です。

3.3 教師と生徒の関係

儒教における教師と生徒の関係は、深い信頼と尊重に基づいています。この関係は、単なる情報の授受にとどまらず、相互の成長を促すものとして位置づけられています。儒教では、教師は知恵と道徳を備えた存在とされ、生徒に対して模範となるべき存在です。そのため、教師には高い倫理観が求められます。

教師と生徒の関係は、授業の中でも日常的に形成されます。儒教の教えでは、教師はただ知識を教えるだけでなく、道徳的な価値観を育てることも重要な役割とされています。このため、教師は自らの行動を通じて生徒に示すことが求められます。例えば、教師が「仁」を実践することで、生徒たちもその影響を受け、他者に対する思いやりを学ぶことができます。

儒教の教育においては、徒弟制度やタイプスの長期的な師弟関係も重要視されます。生徒は長い間、教師の元で学び続けることで、道徳的な価値観や倫理観を深く理解し、自らの人格を形成していくのです。このような師弟関係こそが、儒教教育の特性であり、個人の成長を促す重要な要素といえます。

4. 儒教に基づく道徳教育の方法

4.1 家庭での教育

家庭は、子供に道徳教育を行う最初の場でもあり、最も大切な場所です。儒教の教えでは、家庭環境が子供の人格形成や倫理観に強い影響を及ぼすとされています。親は、日常生活の中で子供に対する道徳的価値を持って接することが求められます。具体的には、子供に対する愛情、思いやりを持ちながら、正しい行動を示すことが重要です。

例えば、感謝の気持ちを大切にすることを教えるために、家族で食卓を囲む際に「感謝」の言葉を交換する習慣を取り入れることが考えられます。これにより、子供は自然と感謝の気持ちを理解し、他者への思いやりを育むことになるでしょう。また、親が模範として自己を戒める姿勢を示すことで、子供たちも自らの行動を反省し、社会的な規範を学ぶ機会を得ることができます。

さらに、儒教においては、孝行(こうこう)が重要視されており、親や祖先を尊敬しその教えを受け入れることが強調されます。このように、家庭内での道徳教育は、儒教の基本概念を身につけ、社会で立派に生きる力を育むための土台を築くのです。

4.2 学校教育における実践

学校教育も儒教による道徳教育の重要な場となります。教育課程の中で道徳教育が組み込まれており、教師は生徒に倫理や道徳に関する知識を教えることが求められます。例えば、道徳教育の授業では、「仁」や「義」についてディスカッションを行ったり、実際の事例を通じて道徳的判断を考えさせたりします。

また、学校行事や特別活動を通じて道徳教育を行うことも一つの方法です。文化祭や奉仕活動を通じて、学生たちが共同で何かを成し遂げる経験を通じて、互いの絆や思いやりを育むことができます。こうした活動は、学校の中でのみならず、社会全体に対する意識を高めることにも繋がります。

さらに、儒教の教育環境では、教師が生徒に高い倫理観を示し、自らを成長させるためのサポートを行う重要な役割を持っています。生徒が道徳的な問題に直面した時、教師は適切な助言や指導を行うことで、生徒の判断力を育てる手助けをします。これにより、教師と生徒の信頼関係も深まり、教室全体が道徳的価値観を共有する場となるのです。

4.3 社会教育と地域活動

学校教育だけでなく、地域社会においても道徳教育は重要な役割を果たしています。地域活動やボランティアの機会を通じて、学生たちは実際の社会での経験を積むことができます。たとえば、地域の清掃活動や老人ホームでのボランティアは、学生に社会への貢献を意識させ、思いやりを育む良い実践となります。

また、地域の伝統行事や祭りに参加することは、コミュニティの価値観や習慣に触れる貴重な機会です。これにより、学生たちは自らの文化に対する理解を深め、道徳的な価値観を身につけることができます。地域社会とのつながりを持つことで、他者との関係を重要に感じるようになるのです。

さらに、地域のリーダーや長老たちが道徳教育において重要な役割を果たすこともあります。彼らの経験や知恵を通じて、若い世代は道徳的な教訓を学び、地域社会の一員としての責任感を育てます。このように、社会教育と地域活動を通じて、儒教による道徳教育はより効果的に実践されるのです。

5. 儒教の道徳教育の実践例

5.1 歴史的な事例

儒教の道徳教育は、数千年にわたる中国の歴史の中で多くの実践例が存在します。特に、古代の中国においては、試験制度(科挙)が儒教の教えを基にしていました。科挙は官僚を選抜するための試験であり、受験者は儒教の経典に精通していることが求められました。このシステムにより、道徳的な価値観を持つ官僚が選ばれ、社会の安定に寄与したのです。

また、儒教の教えは、歴代の皇帝や指導者の治世においても積極的に取り入れられました。たとえば、明朝の永楽帝は儒教を国の根本的な理念として採用し、道徳教育を奨励しました。この結果、民衆の道徳意識が向上し、社会の安定に寄与したとされています。

さらに、儒教の道徳教育の実践は文学や芸術にも影響を与えました。古典文学や詩、絵画などには、道徳的価値観や人物像が描かれ、多くの人々に感化を与えてきました。これにより、道徳教育は教育の枠を超えて、広く社会に浸透していったのです。

5.2 現代の具体例

現代の中国でも、儒教に基づく道徳教育は多くの場面で実践されています。たとえば、小学校や中学校の教育課程には「道徳教育」という科目が設けられており、倫理や規範に関する学習が行われています。生徒たちは、道徳的価値を理解し、社会で必要なスキルを身につけることを目的としています。

また、企業や組織においても、儒教の精神が取り入れられることが増えてきました。企業では、倫理的な行動や社会的責任に配慮することが求められるようになっており、社員の倫理観を高める社内研修が行われています。これにより、企業全体の信頼性や社会的評価が向上し、儒教を基にした道徳教育が実践されていることが明らかです。

さらに、地域社会においても、儒教の価値観が反映されたボランティア活動や交流イベントが開催され、地域住民同士が互いに支え合う姿勢が育まれています。これにより、コミュニティ全体が道徳的価値を共有し、社会の調和が促進されています。

5.3 成功事例と課題

儒教による道徳教育の成功事例として、特に地方の学校やコミュニティでの取り組みが挙げられます。たとえば、ある地方都市の学校では、地域の長老と協力して道徳教育プログラムを導入し、実際に地域活動に参加するカリキュラムを取り入れました。このような取り組みが功を奏し、生徒たちは道徳的な行動と地域への社会的責任を学ぶことができ、地域社会との結びつきが強まりました。

しかし一方で、現代社会において儒教の道徳教育に対する課題も存在します。急速な経済発展や都市化の中で、伝統的な価値観が薄れつつあることが指摘されています。個人主義が強まり、道徳教育の重要性が薄れた結果、社会における倫理的な規範が崩れつつあるという現実があります。

また、教育システムが競争重視になりすぎると、道徳教育の側面が軽視されがちです。このような背景の中で、儒教による道徳教育のあり方を再評価し、現代の環境に適応させるための取り組みが求められています。今後の課題として、道徳教育が持続可能であり続けるための新たなアプローチが必要とされています。

6. 儒教による道徳教育の未来

6.1 現代社会における適応

儒教の道徳教育は、現代社会においても大きな意義を持っています。急速な社会の変化に伴い、倫理的な基盤が重要視されるようになりました。そのため、儒教の教えを適応させながら道徳教育を実施することが、現在の日本や中国において必要とされています。

たとえば、デジタル社会に突入した現代では、SNSやインターネットにおけるモラルが問題視されています。このような文脈で、儒教の価値観を基にした道徳教育は、オンライン上での行動規範を育むためのガイドラインとして活用されるべきです。具体的には、ネット上での情報発信に対する倫理観や、他者への配慮を持ったコミュニケーションの重要性が強調されます。

さらに、教育機関では柔軟な道徳教育の実施が求められています。従来の縦割り型の教育ではなく、世代や文化を超えた価値観が共存する教育プログラムを取り入れることが効果的です。これにより、学生は多様な視点を持ち、より寛容な社会を形成することにつながるでしょう。

6.2 他文化との融合の可能性

儒教の道徳教育は、他の文化や哲学とも融合する可能性を秘めています。例えば、仏教や道教の教えと組み合わせることで、より包括的な道徳教育が実現できるかもしれません。仏教の慈悲の教えや道教の自然との調和といった側面を取り入れることで、儒教の道徳教育もより深いレベルでの人間関係や倫理観を育むことが可能になります。

また、国際化が進む中で、異文化理解がますます重要となっています。そのため、儒教の道徳教育は、外国から来た人々との交流や、国際的な視点を持つことを重視する方向に進化していく必要があります。このように、他文化との融合を取り入れた道徳教育は、参加者の多様性を尊重する機会を提供することで、より効果的な教育の先駆けとなるでしょう。

6.3 結論と展望

儒教による道徳教育は、古代から現代にかけて多くの形で実践され、社会に貢献してきました。しかし、現代社会の急速な変化に伴い、新たな課題も浮上しています。教育の中で儒教の価値観をどのように保持し、適応させていくかが今後の大きなテーマとなります。

今後も儒教の道徳教育が持つ多様な価値、特に「仁」と「義」を重視しつつ、現代の社会のニーズに合わせた形で進化させる必要があります。また、異文化との融合を進めることで、新しい形の道徳教育が確立できるかもしれません。儒教の教えは、社会の調和や個人の成長を促進するための重要な土台であり続けます。私たちはこれを未来の世代に引き継ぐ責任があります。道徳教育の役割がますます重要視される中で、儒教の知恵を活かした教育のあり方を模索し続ける必要があるのです。