蓮華経は仏教の中でも非常に重要な経典の一つであり、その教えは古代から現代に至るまで多くの人々に影響を与えています。特に、社会的・倫理的な教えは、個人の生き方や社会とどのように関わるかに深く影響を及ぼしてきました。この文章では、蓮華経の基本的な概念から始まり、社会的および倫理的な教えを掘り下げ、その現代的な意義について考察していきたいと思います。

1. 蓮華経の概要

1.1 蓮華経とは何か

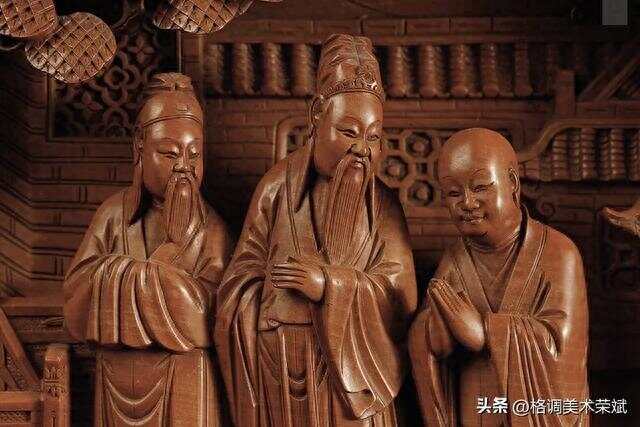

蓮華経は仏教の教典の一つで、日本語では「れんげきょう」と呼ばれています。その内容は、主に釈迦が説いた教えであり、菩薩の理念や成仏の道について深く掘り下げています。特に「法華経」に関連して、無限の慈悲や智慧を持つ存在である菩薩がどのようにして人々を救うのかがテーマとされています。経典の中心には「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅうじょうしつうぶっしょう)」という教えがあり、すべての人々が仏の性質を持っていると説いています。

1.2 蓮華経の歴史的背景

蓮華経はインドで成立した後、中国を経て日本に伝わりました。特に中国では、様々な宗派によって研究され、解釈されてきました。平安時代には、蓮華経が日本の仏教に大きな影響を与え、特に天台宗と浄土宗においては中心的な教典として位置付けられています。この過程で、蓮華経は単なる宗教的な教えに留まらず、哲学的、倫理的な部分でも重要な役割を果たすようになりました。

1.3 蓮華経の主要なテーマ

蓮華経の主要なテーマには、「教えの普遍性」、「慈悲」、「智慧」が挙げられます。これらは社会的・倫理的な枠組みを構築する上で欠かせない要素です。また、蓮華経は「方便」という考え方も重要視しています。これは人々が理解しやすいように教えを適応させることで、様々なバックグラウンドを持つ人々に対してもその教えを伝える手段となっています。蓮華経はただの宗教的経典ではなく、人々がどのように生きるべきかを教える生きた道標とも言えます。

2. 蓮華経における社会的教え

2.1 社会と個人の関係

蓮華経では、個人と社会の関係が非常に重視されています。特に、個人の幸福は社会の調和と密接に結びついているとされています。言い換えれば、誰かが幸せになるためには、周りの人々やコミュニティにも影響を与えるという考え方です。この関係性は、蓮華経の中心的な教えである「法の普遍性」に根づいていると言えます。たとえば、ある個人が他者に親切にすることで、周囲の人々もその行動に影響され、結果としてより良い社会が築かれるのです。

2.2 慈悲と共感の重要性

蓮華経では、「慈悲」の概念が特に強調されます。慈悲とは、他者の苦しみを理解し、その苦しみを和らげようとする心のことです。このような慈悲の心は、コミュニティや社会全体において欠かせないものです。例えば、困っている人を見かけたときに手を差し伸べる行為は、蓮華経の教えに即した行動であり、それが広がっていくことで社会全体が豊かになっていくわけです。また、共感を持つことによって、人々は互いの違いを受け入れやすくなり、結果として調和した社会が形成されます。

2.3 社会的調和の実現

社会的調和は、蓮華経の中でも特に重要な側面です。蓮華経は、異なる背景や価値観を持つ人々が共存するためのガイドラインを提供します。例えば「相互依存」という考え方があり、すべての存在は互いに影響し合っているという認識が根付いています。この視点を持つことで、人々は自己中心的な行動を避け、他者との共存を志向するようになります。社会的調和は、経済活動や文化交流の活性化にも寄与し、全体として社会が成熟することを促進するのです。

3. 蓮華経の倫理的教え

3.1 倫理の基本原則

蓮華経には、基本的な倫理原則がいくつかあります。例えば、「非暴力(あらゆる生き物に対する尊重)」や「誠実(他者に対して正直であること)」は、日常生活の中で守るべき重要な教えです。また、蓮華経は「智慧」を重視しており、知識や経験を通じて他者との関係をより良くするための行動を促進しています。このような原則は、自己の利益だけでなく、他者の幸福を考慮に入れた行動を導きます。

3.2 蓮華経の中の善悪判断

善悪の判断は、蓮華経の中でも極めて重要なテーマです。善悪の区別は、ただ単に法律に従うことではなく、より深い哲学的な理解に基づいています。たとえば、ある行動が他者に良い影響を与えるかどうかは、善悪を判断する上での重要な基準となります。これにより、人は単なる行動の結果だけでなく、その背後にある意図や動機も考慮するようになります。この視点は、現代社会の複雑な問題解決においても価値があります。

3.3 道徳的行動と結果

蓮華経では、道徳的な行動がどのように結果に結びつくのかという教えも重要です。例えば、善行を行った場合、直接的な報酬を期待するのではなく、その行動が他者に与えるポジティブな影響を重視します。このように、善行はまるで美しい花のように、時間をかけて徐々に実を結ぶものとされています。このプロセスを理解することで、人々は目先の利益にとらわれず、長期的な視野で行動することができるようになるのです。

4. 蓮華経の現代的意義

4.1 現代社会への適用

蓮華経の教えは、現代社会においても多くの示唆を与えてくれます。たとえば、急速に変化する社会情勢の中で、個々の価値観や考え方の違いを尊重する姿勢が求められています。蓮華経の教えである「多様性と調和」は、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が共存するために不可欠です。また、企業や組織においても、責任ある行動が求められる時代になっています。社会貢献や環境への配慮など、蓮華経の価値観を取り入れることで、より持続可能な社会を築くための基盤が形成されます。

4.2 蓮華経から学べるリーダーシップ

蓮華経の教えは、リーダーシップのあり方にも影響を与えています。特に、リーダーは「利他の精神」を持ち、他者を思いやる姿勢が求められます。例えば、リーダーが自分の利益だけでなく、チーム全体の幸福を追求することで、メンバーの士気や忠誠心が高まります。このようなリーダーシップは、単なる命令や指示を超えて、人々の心を一つにする力を持っています。蓮華経の教えは、現代のリーダーにとって、一つの道しるべとなるでしょう。

4.3 個人と社会の調和を目指して

個人と社会の調和を図ることは、現代においても非常に重要です。蓮華経の教えは、個々の幸せと社会全体の幸福がリンクしていることを明示しています。たとえば、地域活動やボランティア活動に参加することは、自己の成長だけでなく、社会への貢献にもつながります。こうした行動は、周囲の人々を触発し、社会全体の意識を香醇にすることが期待されます。

5. 結論

5.1 蓮華経の教えの総合的な評価

蓮華経の教えは、個人の倫理観や社会的責任を深く掘り下げています。そのため、日常生活の中での具体的な行動に強い影響を与える資源となっていると言えます。この教えを持つことで、人々は周囲に対してより良い影響をもたらすことができ、自らの幸福も実現できます。

5.2 今後の研究の方向性

蓮華経に関する研究はまだ発展の余地が大きいといえます。特に現代社会の問題に対して、蓮華経の教えがどのように適応可能かを探ることは有意義です。例えば、環境問題や人権問題に対するアプローチを蓮華経の視点から考えることで、新しい知見が得られるでしょう。

5.3 蓮華経の教えを日常生活に生かす方法

最後に、蓮華経の教えを今の生活にどう活かすかということが重要です。日々の選択において、他者との関係や環境への配慮を考えることが、その一歩となります。友人や家族とのコミュニケーションにおいても、この教えを基にした思いやりの心を忘れずにいることで、自分自身がより豊かな存在になるでしょう。

終わりに、蓮華経は単なる知識の集まりではなく、実践を通じてこそその真価が発揮されます。日常生活の中で、この教えを意識的に取り入れ、他者との関係をより良くするための道標としていくことが、蓮華経の教えをしっかりと生かすことにつながります。