儒教は、中国の伝統的な哲学の一つであり、特に「仁」と「礼」という二つの重要な概念が強調されてきました。これらは、儒教徒の人間関係や社会倫理の基盤を形成しており、教育においても強く影響を及ぼしています。本稿では、仁と礼が教育の中で持つ意義と具体的な実践例について詳しく考察していきます。

1. 儒教における「仁」と「礼」

1.1 儒教の起源と歴史

儒教は、紀元前6世紀頃の中国、具体的には春秋戦国時代に孔子によって創始されました。孔子は、倫理道徳を重んじ、社会の調和を図る思想を展開しました。この時代、中国は多くの戦争と混乱に見舞われていましたが、孔子は徳による統治を提唱し、人々に道徳的価値観を教えました。

儒教は、その後、漢代に国家の思想として採用され、長い間、中国社会の中心的な役割を果たしました。漢の武帝の時代には、儒教が官僚登用試験の基盤となり、貴族や庶民を問わず多くの人々にその教義が広まっていきました。このように、儒教は中国文化に深く根付くこととなりました。

近代以降も、儒教はその理念を貫き、多くの社会問題に対する解決策を提供してきました。例えば、家庭の絆や社会の秩序を重んじる姿勢は、現代中国においても重要視されています。

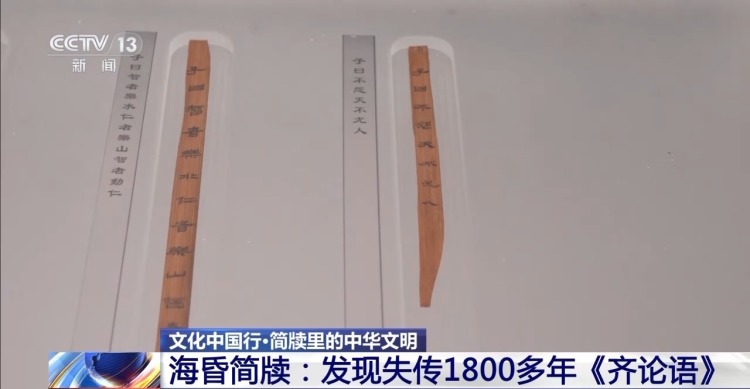

1.2 儒教の主な経典

儒教の教義の核心をなす経典には、『論語』や『大学』、『中庸』などがあります。『論語』は、孔子の言行を記録したもので、特に「仁」と「礼」に関する言葉が豊富に含まれています。たとえば、「仁者は人を愛す」といった孔子の教えは、愛や思いやりの重要性を訴えています。

また、『大学』は教育の目的や方法について論じられた経典であり、自己修養や社会への貢献が教育において如何に重要であるかを説いています。これにより、儒教における教育観が強調され、仁や礼の実践が求められました。

1.3 儒教の主要人物

孔子の他にも、儒教を発展させた重要な人物には孟子や荀子がいます。孟子は、仁と義を重視し、特に人間の本性に対する信頼を持ちました。「人は善をもって生まれる」という信念に基づき、教育によって人間の本性を引き出すことが重要であると説きました。

一方、荀子は「人は性悪なり」という考えを持ち、外部からの教育や規範が必要であると主張しました。彼は礼の重要性を強調し、社会の秩序を維持するためには、しっかりとした制度と教育が必要だと考えました。これらの思想は、儒教の二大概念「仁」と「礼」に深く関わっています。

2. 「仁」の概念

2.1 「仁」の定義と重要性

「仁」とは、他者に対する愛や思いやりを表す概念で、儒教の中心的な思想の一つです。孔子は「仁」を「他人に対する愛」と定義し、この概念を人間関係の基本としています。「仁」は個々の道徳的な行動のみならず、社会全体の調和をもたらすものであるため、非常に重要です。

また、「仁」は自己修養から始まるという考え方もあります。自らが仁であることで、他人に対しても仁を持つことができるとされています。このように、「仁」は他人とのつながりを築くための基本的な態度を示しています。

2.2 「仁」の実践と日常生活

「仁」を日常生活に実践する方法には、まず他者に対して思いやりを持ち、親切に接することが挙げられます。例えば、隣人が困っていた場合、その人を助けることで「仁」を実践することができます。また、家族や友人に対しては、感謝の気持ちを忘れずに接し、良好な関係を築くことが大切です。

さらに、社会貢献も「仁」の一部と考えられています。ボランティア活動や地域支援に参加することで、他者への思いやりを具体的に表現することができます。このような小さな行動が、やがて大きな社会的変化につながることがあるのです。

2.3 「仁」に関連する教え

「仁」には、多くの関連する教えがあります。たとえば、「恕」という言葉は、他者の立場や気持ちを理解することを意味し、「仁」の行動を促進します。また、「中庸の道」も「仁」を実現するための重要な考え方です。極端を避け、バランスの取れた行動を心掛けることで、真の「仁」を実践できます。

孔子は、「仁者は人に対して仁を施す事で、逆に自分も豊かになる」と教えています。つまり、他者に対する「仁」の行動は、自身の成長にも寄与するということです。この教えは、教育でも重要視され、自己の成長と他者への配慮が両立する教育が求められています。

3. 「礼」の概念

3.1 「礼」の定義と役割

「礼」とは、社会における規範や儀礼を指す言葉で、儒教においては非常に重要な役割を果たします。「礼」は対人関係を円滑にし、社会の調和をもたらす手段として機能します。また、人々の行動が「礼」に基づくことで、社会秩序が保たれるとされています。

「礼」には、外面的な行動だけでなく、内面的な態度も含まれます。例えば、礼儀正しい行動や丁寧な言葉遣いは、相手に対する尊敬を示すものであり、これが「礼」の重要な側面です。

3.2 「礼」の歴史的背景

「礼」は中国の古代から存在し、特に周朝の時代にその重要性が強調されました。この時期、様々な儀式や礼法が定められ、社会の秩序を守るための基盤が作られました。儒教が広まるにつれて、この「礼」は教育や道徳の核心に位置づきました。

例えば、家族においては、年長者に対する敬意や行事への参加が「礼」の一部と見なされていました。これにより、家族間の絆が強まり、社会全体の安定へとつながるのです。

3.3 「礼」の実践における意義

「礼」を実践することは、個人だけでなく、社会全体にとっても非常に重要です。礼儀正しい行動は、他者との信頼関係を築く基盤となります。ビジネスシーンにおいても、礼儀を重んじた振る舞いが良好な関係を築き、成功に繋がることが多いです。

しかし、「礼」を守ることには時に困難も伴うことがあります。特に、現代社会においては、個人主義が強まっているため、伝統的な「礼」が軽視されることもあります。だからこそ、教育の場で「礼」の重要性を再認識することが必要です。

4. 「仁」と「礼」の相互関係

4.1 「仁」と「礼」の関係性

「仁」と「礼」は、相互に補完し合う関係にあります。「仁」が他者への愛情や思いやりを重視するのに対し、「礼」はそれを具体的な行動に落とし込む役割を果たします。たとえば、相手に対する愛情を表現するためには、礼儀正しい態度や行動が基本となります。

また、「仁」が広い視野から考えられるのに対し、「礼」は社会的な規範に基づくため、具体的な行動の枠組みを提供します。このため、儒教においては、「仁」と「礼」の両方を重視することが求められるのです。

4.2 教育における「仁」と「礼」のバランス

教育の現場においては、「仁」と「礼」のバランスを取ることが重要です。一方に偏ることなく、両方の価値を教えることで、学生たちは人間関係を円滑に築き、自らの道徳性を育むことができます。具体的には、仁を重要視した教育を行うことによって、学生たちは他者を思いやる気持ちを育てることができます。

一方で、「礼」を重んじることで、社会的なルールを理解し、守る力を身につけることも大切です。たとえば、学校での挨拶や礼儀作法を重視する教育は、「礼」を実践するための基本的なステップとなります。

4.3 「仁」と「礼」がもたらす社会的影響

「仁」と「礼」を実践することは、社会全体の調和を促進します。これらの価値が浸透することで、互いの信頼関係が強まり、社会的不安が減少するのです。例えば、地域社会での交流活動やボランティア活動では、「仁」と「礼」が軸となって人々がつながることが多いです。

また、企業や組織においても、「仁」と「礼」を重視する文化が生まれると、良好な職場環境が作られ、パフォーマンスの向上にもつながります。このように「仁」と「礼」は、個々の行動に留まらず、社会全体にポジティブな影響をもたらします。

5. 仁と礼の教育における意義と実践例

5.1 教育現場での教材とアプローチ

教育の現場において、仁と礼を教えるためには、適切な教材やアプローチが必要不可欠です。たとえば、『論語』の抜粋を使ったディスカッションや、彼らの教えに基づいた物語を元にした授業が考えられます。物語を通じて生徒たちは、「仁」や「礼」の重要性を実感することができ、それを日常生活に活かすことができます。

また、演劇やロールプレイを用いることで、実際に「仁」と「礼」を体験することができます。例えば、グループに分かれ、特定の場面でどのように「仁」を実践するかを考えることで、実際の実践に向けた理解が深まります。このような体験型の学習は、教育の効果を高める方法として非常に有効です。

5.2 成功事例とその分析

仁と礼の教育を実践する学校や地域では、実際にポジティブな結果が見られる事例が多くあります。例えば、中国や日本などのアジアの一部の学校では、「仁」と「礼」に基づいた教育プログラムを導入し、生徒たちの人間関係が向上したと報告されています。

ある小学校では、毎年恒例の「仁と礼の週間」を設け、生徒たちが地域の老人ホームを訪問する活動を行っています。これにより、生徒たちは「仁」を実践し、地域社会とのつながりを深めることができました。このような取り組みが、教育の現場での具体的な成功事例として評価されています。

5.3 将来の教育への提言

将来的には、仁と礼の教育をより一層強化する必要があります。具体的には、学校のカリキュラムに「仁」と「礼」の授業を必修科目として組み込み、教育の一環として広めていくことが求められます。また、地域社会とも連携し、実際の体験を通じて学ぶ機会を増やすことが大切です。

さらに、教師自身が「仁」と「礼」の模範となることが重要です。教師が日常的にこれらの価値を体現することで、生徒たちに強い影響を与え、自然に彼らもその価値を取り入れるようになります。このように、教育の中で「仁」と「礼」を意識的に取り入れることで、未来の社会をより良くする基盤が築かれるでしょう。

6. 結論

6.1 儒教の現代における意義

儒教の教えは、現代社会においても非常に重要です。「仁」と「礼」が根づくことで、私たちの人間関係や社会環境はより良くなります。ビジネスや家族、友人関係においても、これらの価値観は欠かせません。特に、社会が多様化する現代においては、相手を思いやる「仁」と、適切な行動を重視する「礼」が求められています。

6.2 仁と礼がもたらす未来への展望

「仁」と「礼」を基盤とした教育が普及すれば、人々の心がクロスし、より強固なコミュニティが生まれるでしょう。私たちが「仁」と「礼」を実践し続ける限り、未来は希望に満ちた、調和の取れた社会へとつながるのです。今後も儒教の教えを大切にし、仁と礼の価値観を次の世代へと受け継いでいくことが重要です。

このように、儒教の「仁」と「礼」が教育現場で持つ意義と実践例について考えることで、私たち自身の行動にも良い影響を与え、より豊かで良好な社会を築くための第一歩となるでしょう。