近代仏教における慈悲の役割について考えると、その重要性は歴史を通して常に高く評価されてきたことがわかります。仏教は、すべての生きとし生けるものの苦しみを理解し、共感することを基盤としています。特に近代においては、世界が急速に変化する中で、慈悲の教えが現代社会にどのように影響を及ぼしているのかが重要なテーマとなっています。ここでは、仏教の基本理念から始まり、慈悲の実践、近代の変化、社会的活動への展開、未来の展望までを詳しく見ていきましょう。

1. 仏教の基本理念

1.1 仏教とは何か

仏教は、おおよそ紀元前6世紀に、インドで釈迦(しゃか)によって創始されました。この宗教は「苦」という人間の存在の根本的な真実を認識し、苦しみから解放されることを目指しています。仏教の教えは、四つの真理(四諦)を中心に展開され、その中で「苦」や「苦の原因」、「苦の終焉」、そして「苦を終わらせる道」が示されています。各人はそれぞれの存在を持ち、その存在が苦しみに満ちている中で、自己を理解し、他者との関係を深めていくことが求められるのです。

さらに、仏教は「縁起」の教えを強調します。これはすべての存在が相互に関係しあっていることを示し、個々の苦しみも周囲とのつながりの中で理解されるべきです。このように、仏教は自己の内面的な探求だけでなく、他者との関係性を重視する宗教であると言えます。主な宗派においても、この共通理念はしっかりと根付いており、それぞれの教義において慈悲の重要性が強調されています。

1.2 慈悲の概念

仏教における「慈悲」という概念は、単なる同情や共感を超えた、非常に深い教えです。慈は「幸福を与えること」、悲は「苦しみを取り除くこと」と解釈され、合わさって他者の幸福を願い、苦しみを軽減する姿勢を表します。この二つの行為は仏教徒が日常生活の中で実践すべき重要な価値観として位置づけられています。

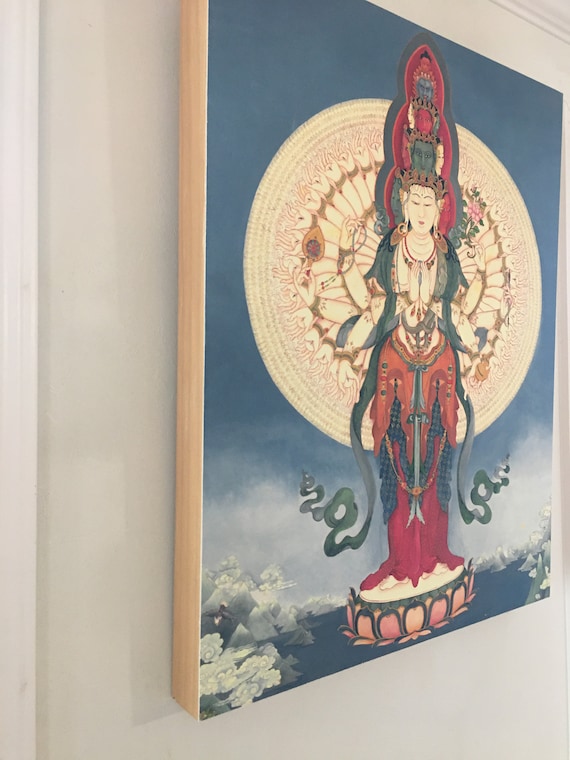

慈悲は、仏教徒にとって自己還元的な行為ではなく、他者に向けられたものである点が特に重要です。自分自身の成長や修行の結果、それを他者にも波及させていくことが求められるのです。この考え方は、仏教の教義の中で「菩薩道」として具体化されています。菩薩とは、他者を助けながら自らも悟りを目指す存在であり、慈悲の実践を通じて自分の成長と他者を救うことの両立を図るのです。

1.3 仏教の主要宗派

仏教には、主に大乗仏教(だいじょうぶっきょう)と小乗仏教(しょうじょうぶっきょう)という二つの主要宗派があります。大乗仏教では、万人の救済を目指す菩薩の教えが強調され、慈悲の実践が重視される傾向があります。対して小乗仏教では、個々の修行による自らの解脱を重視するアプローチがなされています。

例えば、チベット仏教は大乗仏教の一派であり、特に慈悲の実践に力を入れています。チベットの修道士たちは、日常的に慈悲の視点から瞑想を行い、他者の苦しみを自身のものとして受け入れる姿勢を育んでいます。一方、テーラワーダ仏教は、スリランカやタイを中心とする小乗佛教の伝統を持ち、その教えの中でも他者に対する慈しみは不可欠ですが、自己の解脱にフォーカスしています。

2. 慈悲とその実践

2.1 慈悲の重要性

慈悲は、仏教徒の精神的な成長において中心的な役割を果たします。他者に対する思いやりが高まることで、自己中心的な考えから解放され、心の平安を得る道となります。慈悲は単に善行をすることだけでなく、他者の痛みを理解し、共感することを通じて、より深い人間関係を築く基盤ともなります。

また、慈悲の実践は社会全体にも良い影響を与えます。例えば、地域社会での支援活動やボランティア団体に参加することで、地域内の結束が強まり、助け合う心が広がります。こうした活動は、個々人の精神的な豊かさを深めるだけでなく、共同体の形成にも寄与します。

さらに、慈悲は心の healing でもあります。ストレスや不安に悩む人々にとって、他者を思いやることは、自分自身の心の安定にもつながります。友人や家族への支援や、困っている人々への手を差し伸べることで、自己満足感を得ることができるのです。このように、慈悲の実践は自己理解を深める手段ともなり、より良い人生を送る助けとなります。

2.2 慈悲の実践方法

慈悲を具体的に実践するための方法はいくつかあります。その一つが、日常の生活の中で小さな親切を心掛けることです。たとえば、道で迷っている人に道を教えることや、重い荷物を持っている人を助けることなど、簡単な行動から始めることができます。このような小さな行動が、他者への慈愛を育む第一歩となります。

また、瞑想を通じて慈悲を深める方法も広く用いられています。特に「慈悲の瞑想」と呼ばれる方法は、自己を含めた全ての存在に対して幸福を願う意図を持ち、その感情を高める技法です。この瞑想を行うことで、心が穏やかになり、他者に対する理解が深まるとされています。多くの仏教寺院や団体がこの瞑想を教えており、教室やワークショップを通じて学ぶことも可能です。

さらに、コミュニティ活動に参加して他者を支援することも、慈悲を実践するための一つの道です。寺院や団体が主催するボランティア活動に参加することで、実際に困っている人々を助ける経験が得られます。このような実践を通じて、慈悲の概念を具体的に体感し、より深く理解することができるでしょう。

2.3 慈悲の対人関係における影響

慈悲の実践は、私たちの対人関係にも大きな影響を与えます。他者を思いやる姿勢が育まれることで、信頼関係が生まれ、良好なコミュニケーションが可能になります。例えば、家族や友人に対して理解を示すことで、彼らとの関係が深まり、問題解決がスムーズに進むことがあります。

また、職場においても、慈悲は重要な役割を果たします。同僚や部下に対する配慮があることで、職場の雰囲気が和らぎ、チーム全体のパフォーマンスが向上します。例えば、上司が部下の意見を尊重し、共感するといったアプローチで、信頼関係が築かれると、チームのモチベーションも高まります。

さらに、慈悲は国際関係にも影響を与えます。異なる文化や立場を持つ国々の人々に対しても、共感や理解を持つことで対話が生まれ、より平和的な関係を築くことが期待できます。このように、慈悲は個々の関係を越えて、広い範囲での相互理解を促進する要素となっています。

3. 近代における仏教の変化

3.1 近代化の影響

近代化は、宗教全般に様々な変化をもたらしました。仏教においても、伝統的な教義や実践が見直され、新たな解釈や形態が生まれています。近代化によって、人々の価値観や生活スタイルが変わる中で、仏教もその役割を果たすために更新を続けています。

例えば、都市化の進展により、多くの人が伝統的なコミュニティを離れ、新しい生活環境で孤立感を抱えることが増えています。このような社会において、仏教の教えは人々にとって、心の拠り所となることが求められています。多くの仏教関連団体が、現代社会のニーズに応じた新しいプログラムや活動を提案し、参加を促しています。

また、デジタル社会の発展は、仏教の教えを広める手段としても利用されています。オンラインでの講義や瞑想のセッションが行われるようになり、地理的な制約を越えて多くの人が仏教の教えに触れる機会が増えています。このように、近代化によって仏教は新たな形に進化し、常に現代のニーズに応じた柔軟性を持つようになっています。

3.2 西洋思想との融合

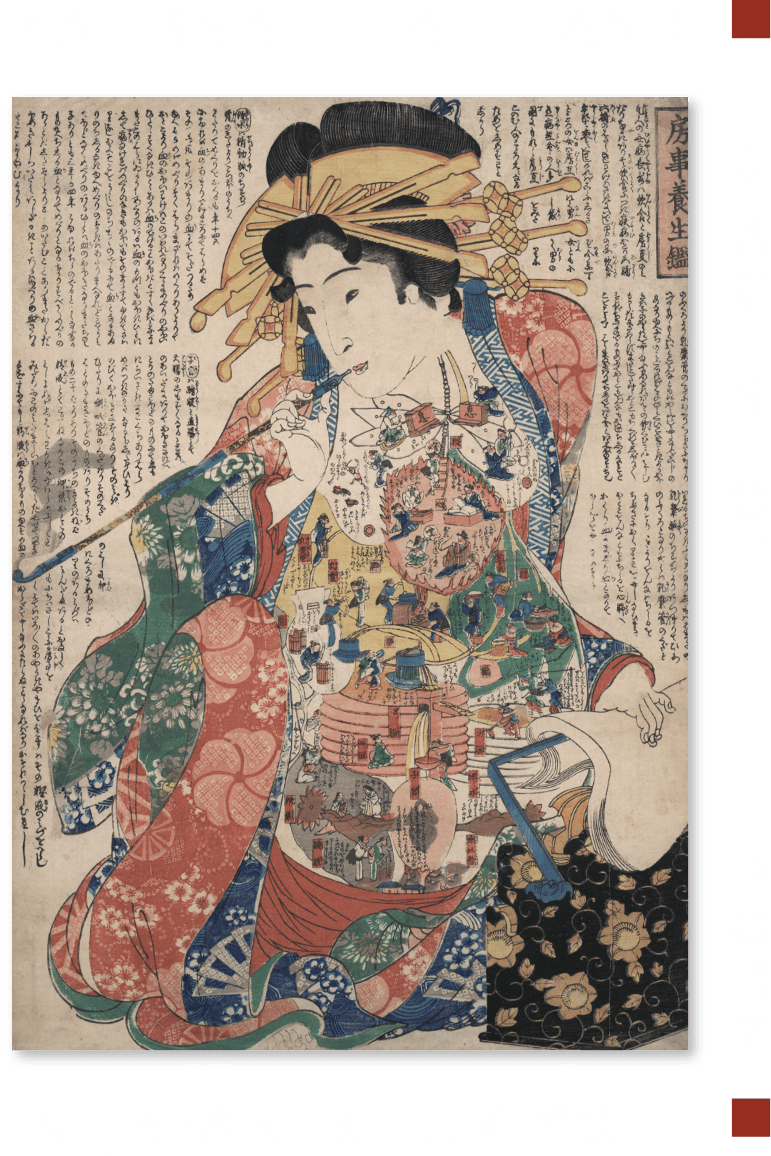

近代の仏教は、西洋思想との出会いによって新たな展開を見せています。特に心理学や哲学の分野との対話が進む中で、仏教の教えが新たな視点で評価されています。たとえば、マインドフルネスの実践は、ストレス管理や自己成長に役立つ手法として西洋でも広く取り入れられ、多くの人々に支持されています。

心理療法の中でも、仏教の瞑想技法は効果的な手段として注目されています。特に交流型の心理療法においては、感情の理解を深めるためのガイドラインとして、仏教的な慈悲の概念が活用されています。このアプローチは、特にトラウマやストレスを抱える人々に対する癒しの手段として評価されています。

また、倫理観においても、仏教の教えが西洋思想と交わる場面が多く見られます。環境問題や社会的な課題について、仏教の慈悲の教えをもとにしたアプローチが提案され、持続可能な社会の実現を目指す活動が広がっています。これによって、仏教が単なる宗教としてだけでなく、現代社会における実践的な理念としても認知されるようになりました。

3.3 現代社会における仏教の役割

現代社会における仏教の役割は、伝統的な宗教的機能を超えて、より広い範囲での関与を見せています。精神的な支えを求める人々にとって、仏教の教えは心の安定をもたらすものとして理解されています。特に都市化が進む中で、孤独感やストレスを抱える人々に、仏教的なアプローチは有益な選択肢となり得ます。

最近では、仏教が教えを現代に適応させる動きも見られます。たとえば、若い世代に向けたワークショップやセミナーが増え、彼らが直面する課題に対して具体的な解決策を提供する役割を果たしています。また、社会的な問題に対する意識を高めるために、慈善活動にも積極的に参加し、地域社会との関係を強化する姿勢も見られます。

さらに、環境問題に対する関心が高まる中で、仏教の教えが持つ「自然との調和」という概念が再評価されています。これにより、環境保護を促進する活動にも注力し、持続可能な社会を目指す動きが広がっています。このように、仏教は伝統的な教義を活かしつつ、現代社会に適応する柔軟性を持ち続けることが求められています。

4. 社会的活動と慈悲

4.1 慈善活動の事例

近代仏教においては、慈悲の実践が社会的活動として具体的な形を取ることが多くなっています。例えば、仏教徒が関与する慈善団体は、災害支援や貧困緩和を目的とした活動を行っています。こうした団体は、物資の供給や医療支援、教育機会の提供などを通じて、様々な形で社会貢献を果たしています。

具体的な事例としては、タイの「アフォリスト・プロジェクト」が挙げられます。このプロジェクトは、仏教の教えに基づいて、恵まれないコミュニティに対して教育や職業訓練などを提供し、生活の向上を図っています。プロジェクトの参加者は、実際に支援を行うことで、慈悲の精神を体験し、その重要性を理解する機会を得ています。

さらに、日本においても、震災時の支援活動が顕著です。仏教界は、災害発生時に特に迅速に反応し、被害を受けた地域に対して物資や心理的な支援を提供することが多いです。これにより、仏教の慈悲が具体的な形で反映され、信者だけでなく地域全体がその恩恵を受けることになります。

4.2 教育と慈悲

仏教の教えは教育の場でも重要な役割を果たしています。多くの仏教寺院や団体が、若者を対象にした教育プログラムを提供し、慈悲の精神や心の平和を養うことを目指しています。これにより、若者たちは自己を見つめ直し、他者との関係をより良くするための知識やスキルを身につけることができるのです。

例えば、仏教系の学校や大学では、慈悲や思いやりを中心にした教育が行われています。生徒には道徳的な価値観が教えられ、自己と他者への配慮を促すカリキュラムが組まれています。こうした教育は、未来のリーダーとしての資質を育むだけでなく、社会全体の健全な発展に寄与するものとなります。

加えて、仏教寺院や団体が主催するワークショップや勉強会が地域で開催されることも多いです。これにより、大人たちが改めて仏教の教えを学び、慈悲を実践するための道筋を提供しています。地域の人々が一緒に学ぶ場が広がることで、コミュニティ全体がより結びつきを感じ、助け合う精神が育まれることには大きな意味があります。

4.3 環境問題へのアプローチ

現代の仏教徒は、環境問題に対しても積極的に関与するようになっています。仏教の教えは「自然との調和」を重視しており、その観点から環境保護への取り組みが行われています。地球規模の問題に直面する中で、仏教の慈悲の教えが新たな視点を提供し、解決策の一助となっています。

たとえば、インドのダライ・ラマは、環境問題に対して強い関心を寄せており、何度も講演や活動を通じて我々が抱える課題を訴えています。彼の言葉を通じて、仏教徒だけでなく一般の人々にも、環境への配慮がいかに重要であるかを伝えています。これにより、グローバルな視点での環境保護への理解が進むとともに、実際の行動へとつながる機会が生まれています。

また、多くの仏教団体が「エコ仏教」として知られる運動を展開し、持続可能な生活の重要性を強調しています。「エコ仏教」では、日々の生活の中でゴミを減らす方法やリサイクルを促進する取り組みを啓発しています。これにより、仏教徒だけでなく、社会全体に対する意識喚起が行われ、より良い未来を築くための行動が促進されています。

5. 未来の展望

5.1 仏教と持続可能な発展

近未来において、仏教は持続可能な発展に向けた重要な役割を果たすことが期待されています。環境問題や社会的な課題に取り組む中で、仏教の教えが提供する「調和」の概念は、持続可能な社会の構築に向けて非常に価値のある指針となるでしょう。仏教の慈悲の教えが、すべての生命に対する配慮を促すことで、より根本的な解決策が見出されることが期待されます。

また、環境問題での取り組みはますます重要性を増しています。仏教徒がこの道を歩むことで、持続可能な社会を目指す動きが加速し、多くの人々に影響を与える可能性があります。このような動きが広がることによって、仏教が持つ精神文化がより多くの人々に伝わり、生活の中で実践される機会が増えるでしょう。

5.2 グローバルな視点における慈悲

未来の仏教は、グローバルな視点で慈悲の教えを発展させる必要があります。国境を越えた交流や理解を促進することで、さまざまな文化や宗教との共生を目指す動きが広がっています。このようなプロセスは、慈悲の実践が広がり、国際的な問題に対する理解を深めることにつながります。

また、地球規模での課題に対しても、仏教の慈悲の教えは貴重な資源となります。国際的な慈善活動や人道支援において、仏教徒が大きな役割を果たすことが期待されます。さまざまなバックグラウンドを持つ人々が共に助け合う姿勢を共有することで、より平和的な未来を築くことができるでしょう。

5.3 近代仏教の新たな挑戦

近代における仏教には、新たな挑戦が待ち受けています。伝統的な教義や実践が現代においてどのように適応され、多くの人々に受け入れられるかが肝心です。特に若者世代が抱える問題や社会的な課題に対して、仏教の教えがどのように役立つのかを模索する必要があります。

それに加えて、コミュニケーション手段や情報の流れが急激に変化する中で、仏教の教えをどのように広めていくかも大きな課題です。ソーシャルメディアなどを通じて目の前の人たちに慈悲の教えを広められる一方で、情報の過多が教えの本質を解りにくくするリスクもあります。このバランスを見つけることが、近代仏教の重要なチャレンジとなるでしょう。

終わりに

近代仏教における慈悲の役割は、私たちが直面する現代の課題に対する解決策を提供する上で非常に重要です。仏教の教えが持つ深い価値観は、個々人だけでなく、社会全体に影響を及ぼします。未来に向けては、その教えをより広く、深く理解し、実生活に活かしていくことが求められます。私たち一人一人が慈悲を実践することで、より良い世界を作る一助となることでしょう。