儒教は、中国の文化や社会において根深い影響を及ぼしてきた思想体系です。この思想は、特に人間関係において重要な役割を果たしており、家族や社会の在り方に深く根付いています。ここでは、儒教の基本概念を通じて、人間関係における影響を詳しく見ていきたいと思います。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源

儒教は、紀元前5世紀ごろの中国の哲学者孔子(コンシ)の教えに起源をもちます。孔子は、人間社会の調和を重視し、道徳的な価値観に基づく人間関係を築くことを目指しました。彼の思想は、弟子たちを通じて広まり、後の時代においても大きな影響を与えてきました。儒教は単なる宗教ではなく、倫理や道徳に関する哲学的な体系として位置付けられています。

孔子の教えが広がる中、彼の死後、弟子たちが集まってまとめた経典『論語』は、儒教の根本的な教義を伝える手段となりました。この書物には、孔子が人間関係や社会に対する考えを表現したさまざまな言葉が収められています。例えば、彼は「仁」を人間関係の基本とし、それを持つことで他者との調和を図る重要性を説いています。

儒教は、国家の政治や日常生活においても大きな役割を持ち続けました。王朝が変わる中でも、儒教の価値観は教育制度や法律に影響を与え、人々の行動規範として定着しました。特に、中国社会においては、儒教は「国の根幹」として捉えられてきたのです。

1.2 儒教の主要思想

儒教の主要思想の一つは「仁」(Ren)です。「仁」は他者を思いやる心や、愛情、誠実さを表現します。孔子は「仁」を持つ者が真の君子であるとし、社会においてこの精神が広がることを望んでいました。「仁」は単なる感情ではなく、行動として現れるべきものであり、例えば家族や友人に対する配慮や助け合いがそれにあたります。

また、儒教の中には「義」(Yi)という概念も重要です。「義」は、正義や道徳に基づく行動を意味し、自己の利益だけでなく、他者を思いやる姿勢を求めます。たとえば、商人が利益を追求するあまりに不正を働くことは「義」に反するとされ、社会を混乱させる要因と見なされます。このように、儒教は自己中心的な考えを否定し、倫理的な行動を強調します。

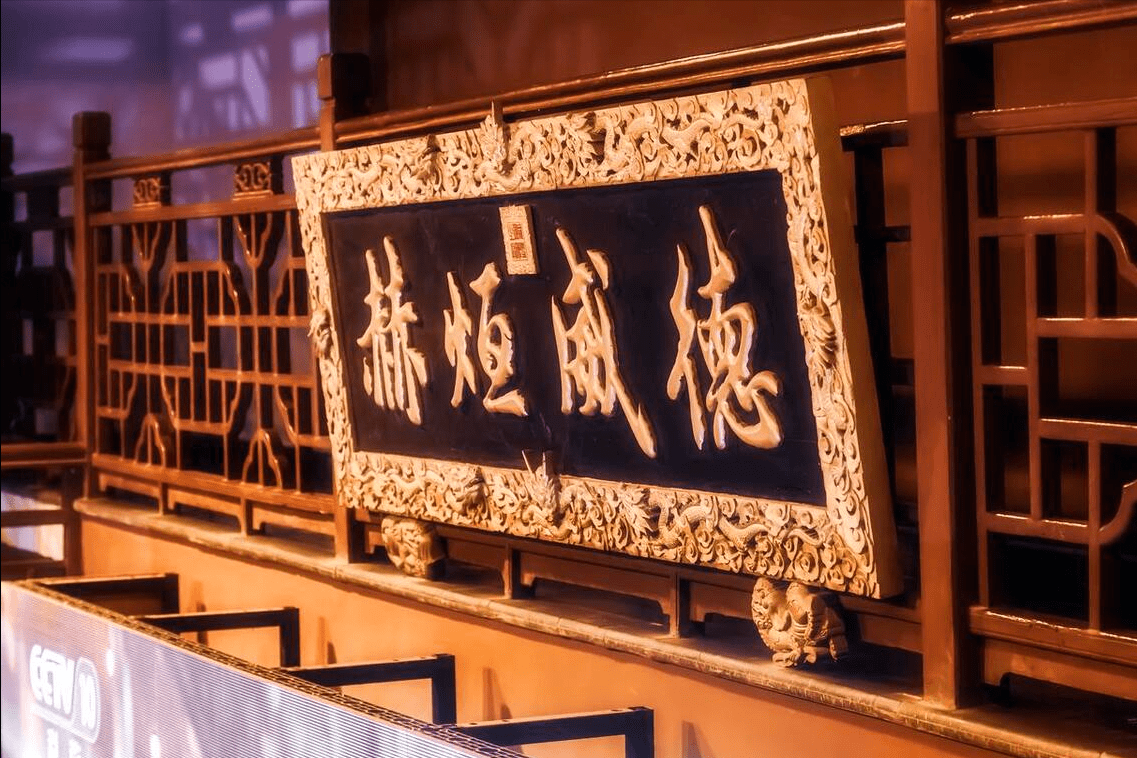

さらに、儒教は「礼」(Li)の重要性も強調します。「礼」は、礼儀や社会的秩序を守ることを指し、特に人間関係において適切な行動を促進します。たとえば、年長者に対する敬意や、形式的な挨拶などが「礼」に当たります。このように、儒教は人間関係の構築において、道徳的な規範や礼儀を重視しています。

1.3 儒教と他の宗教との違い

儒教は、中国の他の宗教や哲学と比較すると、非常に地に足の着いたものであると言えます。例えば、道教や仏教のように、超自然的な存在や来世に対して強い関心を持たない点が特徴的です。儒教は、現世での人間関係や道徳に重きを置き、哲学的な思考に基づく実用的な教えを提供します。

さらに、儒教は祖先崇拝の影響を受けており、先祖に対する感謝や敬意が強調されています。これは、家族に対する愛情や感謝を深める要素ともなります。道教や仏教は個人の内面的な成長や救済を重視する傾向がありますが、儒教は「家族」を中心に据えた人間関係の重要性を常に強調しています。

儒教の社会的役割は、他の宗教と異なり、政治や法律にも深く結びついています。そのため、儒教の教義は古来より国家の統治や教育制度に大きな影響を与え、現在に至るまでその影響力は衰えを見せていません。このような点から、儒教は他の宗教に比べて実践的かつ社会的な影響が強い思想体系であることが理解できます。

2. 人間関係の重要性

2.1 人間関係の定義

人間関係とは、個人と個人の間に築かれる結びつきや相互作用を指します。この関係は、友情、親子、恋愛、職場など、さまざまな形態を持ちます。儒教においては、他者との関係はただの接触ではなく、相互の理解や思いやりを基に成り立つものとされています。つまり、人間関係は倫理的な観点からも重要な要素と見なされています。

儒教の教えにおいては、人間関係は、「五倫」と呼ばれる五つの主要な関係、すなわち君と臣、父と子、夫と妻、兄と弟、友人の関係に基づいて構成されています。これらの関係は、社会の基本単位とも言える家族やコミュニティの中で機能し、各々が持つ役割と責任が非常に重要視されます。

このように、儒教による人間関係の考え方は、個々のつながりだけでなく、社会全体の調和を促進するための基盤でもあります。人間関係の質は、他者との交わりだけでなく、社会の秩序や安定にも大きく影響します。

2.2 社会における人間関係の役割

人間関係は、社会の基盤を形成する重要な要素です。日本や中国など、東アジアの文化では、家族や親しい友人との絆が深く根付いており、人々は支え合いながら生活しています。儒教は、このような関係の中で重要な倫理的価値を提供します。たとえば、家族は互いに支え合い、社会全体は調和を図るために人々が協力することを促します。

儒教は、社会の中での役割意識を強調します。例えば、父親は家族の責任者としての役割を持ち、子供はその教えに従うことが期待されます。こうした役割は、社会的な安定をもたらし、予測可能な行動様式を生み出します。このように、儒教は人間関係の形成によって社会の調和を図る役割を果たしています。

また、人間関係は経済にも重要な影響を与えています。信頼関係があることで、ビジネスにおいても長期的な取引が成立しやすくなります。儒教の教えを取り入れた企業は、社員同士の信頼を高め、チームとしての協力を促進することで、生産性向上に寄与しています。これにより、儒教の価値観が現代のビジネス環境においても重要な役割を果たしていることがわかります。

2.3 儒教における人間関係の視点

儒教では、人間関係における倫理的な行動が非常に重視されます。孔子は「仁」や「義」といった価値観を通じて、他者を思いやり、社会の調和を促進することの重要性を説きました。特に「仁」は、他者に対して優しさや共感を持つことを求めるものであり、これが人間関係の基盤となるとされています。たとえば、親子の絆や友人間での助け合いは、この「仁」の精神によって育まれます。

儒教においては、上下関係や年齢差に基づく「礼」の尊重も重要です。年長者に対する敬意や、職位に応じた行動様式は、儒教の教えに深く根付いています。この礼儀作法が、人々の間には信頼や尊敬の関係を築き、強固な人間関係を形成する要因となります。

人間関係の中で紛争が生じた場合、儒教は対話や和解を重視します。儒教の教義では、争いを避け、互いに理解し合うことが重要であり、そのためには自身が持つ道徳的な価値観を相手にも伝え、共通の理解を築く努力が求められます。これにより、儒教の視点からは、人間関係をより一層深めることができるのです。

3. 儒教の五常

3.1 仁(Ren)

「仁」は、儒教の中心的な概念であり、他者に対する思いやりや愛情を指します。仁を実践することは、単なる感情的な表現にとどまらず、具体的な行動として現れるべきものとされます。たとえば、子どもが親に対して感謝の気持ちを持ち、日常的にサポートする姿勢を持つことが「仁」の表れです。

仁には、自己を越えた他者への関心や配慮が含まれています。これを通じて、人間関係はより豊かになり、相互救済的な関係が築かれます。儒教では「仁」が人間関係の基盤として広く認識されており、教育においても重要なテ―マの一つとなっています。学校や家庭では、子供たちに「仁」の精神を教えることで、より良い社会を築くことを目指しています。

また、仁は友情や愛情の関係においても重要です。友人同士で助け合う、困難な時にお互いを支え合うことが仁の実践となります。このように、仁は個人の内面的な価値観を超えて、社会全体に広がるべきものであるというのが、儒教の理解です。

3.2 義(Yi)

「義」は、道徳的な正しさや行動の基準を象徴しています。儒教では、義を重んじることが、良き人間関係を築く基礎だと考えられています。たとえば、友人が困っているときには、利益にならなくても助けるべきだというのが義の精神です。儒教は、利己的な行動を否定し、他者を思いやることが大切であると教えています。

また、義は責任感とも関連しています。家庭や仕事場での役割を果たすこと、特に自分がその環境の中でどのような責務を果たすべきかを理解し、それに従うことが求められます。これにより、各個人がその役割をしっかりと果たし、社会全体の調和を図ることができるのです。

義は、仕事の中でも重要な価値です。ビジネスマンは、短期的な利益を追求するあまり不正を働くことはせず、倫理的な判断に従って行動することが期待されます。これにより、周囲との信頼関係が築かれ、長期的な成功に繋がるのです。儒教の「義」は、経済活動においても重要な要素となっていることがわかります。

3.3 礼(Li)

「礼」とは、主に礼儀や社会的な規範を指し、儒教においては非常に重要な役割を果たします。礼は、人間関係の中でどのように振る舞うべきかを示すものであり、個と個のつながりをより良いものにするための基盤となります。たとえば、年長者に対する敬語や挨拶、儀式における礼儀作法は、「礼」の実践です。

礼には、相手を尊重することが含まれており、それによって信頼関係が生まれます。親子や友人同士の間での礼儀は、互いの関係を強化する要素となります。また、礼を重んじることで、社会全体の秩序や調和が保たれると考えられています。たとえば、上下関係に基づいた敬意を表すことで、無用な争いを避けることができるのです。

さらに、礼は社会生活の中でも重要な役割を果たします。ビジネスや公共の場においても、適切な礼儀作法が求められます。会議での発言や、初対面の人との接し方に「礼」が反映されることは、信頼構築のために不可欠です。儒教は、この「礼」によって人間関係が円滑に進むことを促進します。

3.4 智(Zhi)

「智」は、知恵や判断力を表し、儒教においても重要な価値観とされています。智は、単なる知識の蓄積だけでなく、その知識を適切に活用する能力を指します。たとえば、何か問題が発生した際に、冷静に状況を分析し、それに対する解決策を見つけ出すことが智の実践例です。

儒教では、智を持つ人が人間関係をより良く築くために必要なリーダーシップを発揮できると考えられています。例えば、家庭でも職場でも、知恵を持つ人が他者と適切にコミュニケーションを取り、問題を解決し、和解を促進することが期待されます。このように、智は人間関係の中での円滑な対話や理解を促進する役割を担っています。

また、智は学び続けることとも関連しています。現代社会では、情報があふれているため、知識を取り入れ続けることが求められます。儒教の教えに従った教育では、学生たちに知恵を持ったリーダーを目指すよう指導され、知識や判断力を高めることが奨励されます。

3.5 信(Xin)

「信」は、信用や誠実さを表す概念であり、人間関係の基盤となるものです。儒教においては、信じること、自身が誠実であることが非常に重視されます。例えば、約束を守ることや言葉に対して責任を持つことは、信を実践する具体的な行動です。これにより、他者との信頼関係が築かれ、円滑なコミュニケーションが促進されます。

信の重要性は、ビジネスの世界でも見られます。信用を大切にする企業は、クライアントや取引先との良好な関係を築き、信頼を得ることで長期的な成功を収めことができます。逆に、信を損なう行為は、ビジネスにおいても大きな損失をもたらします。

また、信は誠実さと結びついており、他者に対して真摯な態度を持つことが求められます。友人同士の関係において、隠し事や嘘があっては信じることができず、関係が崩れる原因となります。儒教は、信を通じて人間関係をより強固にすることの重要性を説いています。

4. 儒教が形成する社会的価値観

4.1 家族の重要性

儒教では、家族が最も基本的な社会単位と考えられています。儒教は、親子や夫婦の関係を重視し、家族内の絆の強さが社会全体の安定に寄与すると信じられています。たとえば、家族のメンバーが互いに助け合うことで、個人が直面する問題を乗り越えやすくなるのです。

家族に対する相互扶助の姿勢は、儒教の「孝」という概念に根ざしています。孝は、親に対する敬意や感謝の気持ちを表し、家族の価値を高めます。子供が親の意見を尊重し、家庭内で協力することで、安定した家庭を築くことができるのです。このように、家族は儒教の中心的な価値観の一つとなっており、社会の基盤として重要視されています。

また、儒教は結婚や家庭生活においても一定の規範を設定しています。夫婦間の協力や、親子間の教育が、円滑な家庭環境を築く要因とされています。家族の中での秩序と役割の理解が、社会全体の安定を図る鍵となるわけです。

4.2 地位と関係性の認識

儒教においては、人間関係は地位や役割に基づいて形成されることが強調されています。これが「五倫」の考えに基づいており、君主と臣民、父と子、兄と弟、夫と妻など、各々の関係には特定の役割と責任があります。このような構造が、より良い人間関係を築くための枠組みを提供します。

地位や役割を理解し、その期待に応えることが儒教では重視されます。たとえば、兄は弟妹に対して指導的な役割を果たすことが期待されており、信頼をもって接することが求められます。このように、儒教は相互間の役割をあいまいにせず、明確な秩序をもたらします。

ただし、儒教の教えは絶対的なものではなく、古代の価値観に近い側面から変化しています。現代社会では、地位や性別に基づく期待が見直され、個々の個性や能力が重視されるようになっています。それでもなお、儒教の影響は消えておらず、重要な価値観として受け継がれています。

4.3 社会的調和と秩序

儒教は、社会における調和と秩序を重視します。孔子は「礼」を通じて、人間関係の中で適切な行動を求めました。これが、個人同士のトラブルを防ぎ、コミュニティとしての安定を保つための基盤となるのです。礼儀やマナーを守ることで、人々の間で尊敬と信頼が生まれ、社会全体の調和がもたらされます。

例えば、学校での教育では、子供たちに社会に出た際の適切な振る舞いを教えることが重要視されています。みんなが礼儀を重んじ、他人を大切にすることで、学校内でもトラブルが減少し、円滑な人間関係が築かれるのです。礼は、儒教の土台となるだけでなく、現代社会においてもその重要性が色濃く残っています。

さらに、儒教は「和」の概念も重要視しています。和は、異なる意見や価値観を持つ者同士が共存し、調和をもたらすことを意味します。この考えは、現代社会の多様性に対する理解を深める要因ともなっています。儒教に従った社会では、個々の違いを大切にしつつも、共に生きるための方法を見出しやすくなるのです。

5. 近代における儒教の影響

5.1 現代社会における儒教の解釈

近代においても、儒教は多くの人々に影響を与え続けています。特に、家族や人間関係の在り方については、儒教的な価値観が根強いものとなっています。現代社会においては、個人主義が台頭してきたものの、家族や親しい人との絆を重んじる考え方が多くの人々に受け入れられています。

儒教が教える「仁」や「礼」は、仕事や教育の分野でも重要な要素とされています。ビジネスの現場では、信頼関係が築かれることで、より円滑な取引が実現します。また、学校や教育機関でも、儒教の教えを取り入れたプログラムが増えてきました。これにより、学生たちは倫理的な価値観を学ぶ機会が増えています。

現代の中国においては、儒教が持つ社会的な役割が見直されており、政府もその教えを重要視するようになっています。教育政策や社会政策に儒教の哲学を取り入れることで、社会全体の調和を促進しようとする動きが見られます。

5.2 教育とビジネスにおける儒教の影響

儒教は、教育の分野においても大きな影響を与えています。教育の目的は、単なる知識の獲得だけでなく、人格を育むことに重きが置かれています。現代の学校教育においても、儒教的な価値観が取り入れられ、人間性の育成が重視されています。

儒教の影響はビジネスの世界にも浸透しています。企業文化においても、儒教の「信」が重要視されています。企業は、良好な人間関係を築くことで、さらに成長し、持続可能な発展を目指しています。信頼のできるパートナーシップを築くことは、ビジネスの成功に不可欠となっています。

また、儒教的なリーダーシップも近年評価されています。倫理的な判断に基づくリーダーシップは、チームをまとめ、多様な意見を尊重しながらも、共通の目標に向かって進む力をもたらします。このように、儒教は現代の教育やビジネスにおいて、依然として重要な価値として広がっています。

5.3 儒教的価値観の持続可能性

儒教的な価値観は、未来に向けて持続可能であると言えます。現代社会において、個人主義が強まる一方で、人間関係や社会的な調和がますます重要なテーマとなっています。儒教が教える「仁」や「義」、「礼」などは、今もなお人々が求める価値です。

特に若い世代においては、家族や友人との結びつきを大切にしたいという願望が強まっています。その中で、儒教の教えが生活の中で実践される場面は増え、価値観として受け継がれています。地域社会や学校での活動も、儒教的な思想に基づいたものが多く見受けられます。

将来にわたって儒教の価値観が持続していくためには、その教えを現代の文脈に適応させる努力が必要です。例えば、ネットワーク社会におけるオンラインでの人間関係や、グローバル化の中での多様な価値観との共存を考える際に、儒教の教えが貢献できる可能性があります。このように、儒教の教えは、現代社会にも適応し続けることで、今後も重要な役割を果たすことでしょう。

終わりに

儒教は、中国文化の中で深く根付いた思想体系であり、その人間関係に対する影響は計り知れません。家族や社会の中での調和を重視する儒教の教えは、現代社会においても魅力を失うことがなく、多くの人に受け入れられています。儒教が有する価値観は、未来に向けても持続可能であると感じられるため、私たちの生活において引き続き重要な役割を果たし続けることが期待されています。