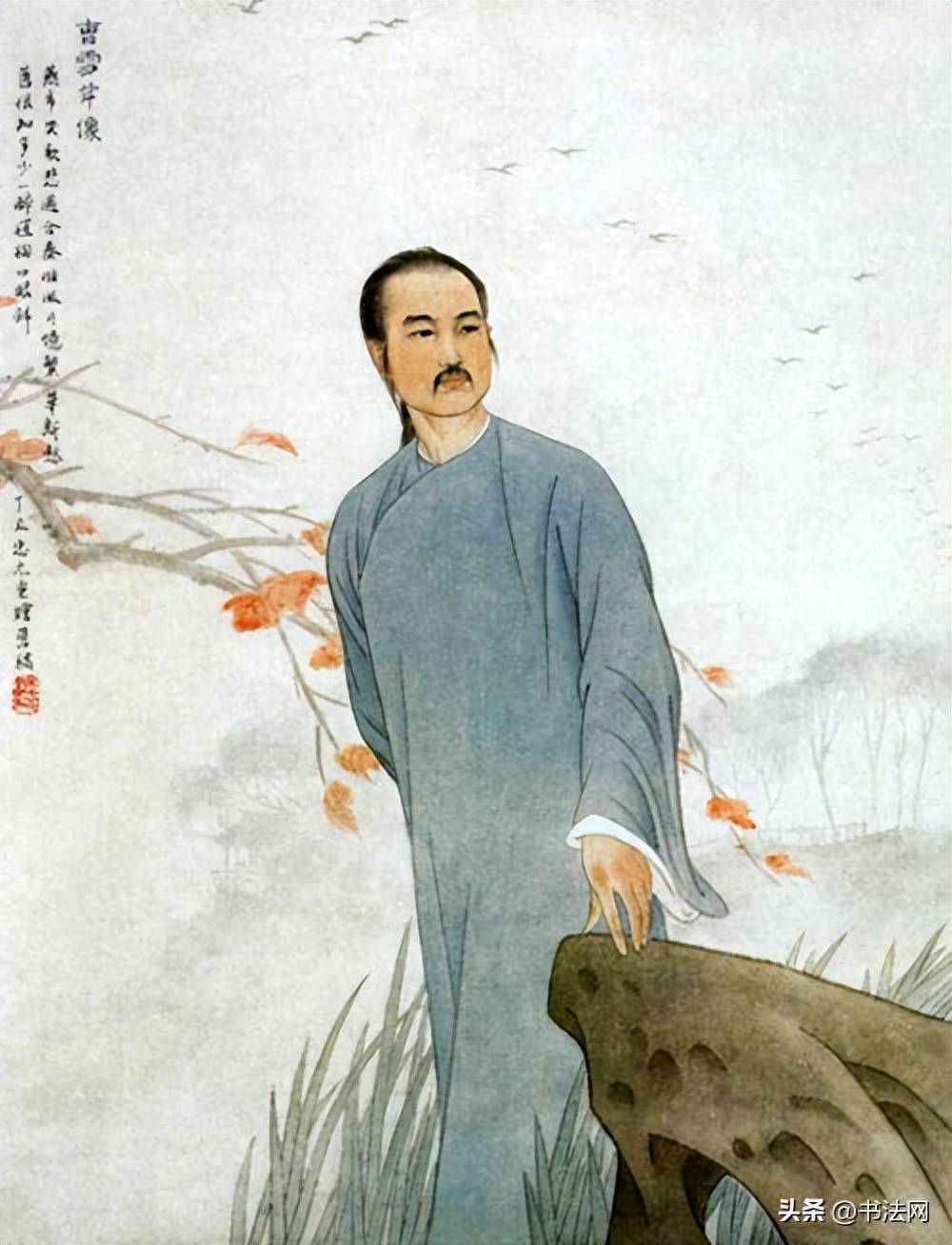

曹雪芹(そう せっきん)は、中国文学の歴史において特に重要な人物であり、彼の作品『紅楼夢』は中国古典文学の最高峰とされています。曹雪芹の生涯や彼が生きた時代、そして彼の出発点となった哲学的背景を理解することで、彼の文学的な表現がどう形成され、そしてどのように中国の哲学が作品に反映されているのかを知ることができます。本記事では、曹雪芹と中国哲学の関係について詳細に考察し、彼の作品がどのようにして儒教や道教の思想と交わっているのかを探ります。

1. 曹雪芹の生涯

1.1 曹雪芹の誕生と背景

曹雪芹は1715年に北京で生まれました。彼は貴族の家系に生まれ、父は官吏として働いていましたが、彼の幼年期は順風満帆なものだったわけではありません。彼の家族は徐々に権力を失い、最終的には貧困に見舞われました。曹雪芹自身も、若い頃に多くの苦難を経験しましたが、これらの経験が後の彼の文学作品に深い影響を与えることになります。

曹雪芹が成長した時代は、清王朝の盛期であり、中国社会が大きな変革を遂げていた時期でもあります。この背景は、彼の作品に描かれる社会問題や人間関係に強く反映されています。彼は自らの苦しい経験を通じて、人間の本質や社会の矛盾を考察するようになり、その深い洞察力が『紅楼夢』に結実します。

また、曹雪芹は文学の才能を早くから示しており、特に詩の領域での表現力には定評がありました。彼は若い頃から多くの文人と交友を持ち、彼らとの交流を通じて自らの視野を広げ、思想を深めていきました。

1.2 曹雪芹の文学活動

曹雪芹はその生涯で多くの文学活動を行い、『紅楼夢』の執筆を始めたのは彼の晩年、約40歳を過ぎた頃でした。彼は当初から小説に興味を持っており、多くの短編小説や詩を執筆していましたが、特に『紅楼夢』が彼の文学的頂点となります。この作品は、当時の社会の矛盾や人間の愛憎劇を描いた傑作として評価され、彼自身の生涯の苦しい経験が色濃く反映されています。

彼の作品の中には、当時の世相に対する批判が随所に見受けられます。特に女性の地位や家族の絆、社交界での人間関係などがテーマにされており、これらは儒教の影響が色濃く現れています。曹雪芹は、当時の儒教の教えを批判的に捉えながらも、その中に見出される価値観に対して深い理解を示しています。

彼の文学活動は、彼が儒教や道教といった中国哲学にどのように影響を受けたかを理解するうえでも重要です。特に『紅楼夢』における儒教的な要素は、作品全体を通じて顕著に表れており、彼の哲学的理解がいかに作品に浸透しているかを示すものとなっています。

1.3 曹雪芹の晩年

曹雪芹の晩年は非常に困難な時期であり、彼は多くの苦労を強いられました。彼は長い間貧乏暮らしを強いられ、特に母親の死後は更なる孤立感を強く感じていたとされています。ですが、この困難な状況が逆に彼の創作意欲をかきたてたとも言えます。彼は、貧困にあえぎつつも、文学に人生を捧げ、執筆に没頭しました。

最終的には、彼は『紅楼夢』の執筆を完成させることができましたが、その出版には至らず、生前には広く知られることはありませんでした。そのため、彼の作品が評価されるのは死後になることが多く、彼の生涯における苦悩と業績は対照的であることを示しています。彼の死後、彼の作品は徐々に注目を集め、最終的には中国文学の宝として認識されるようになるのです。

このように、曹雪芹の生涯はその後の中国文学や哲学に大きな影響を与えることになります。彼が抱えていた問題や彼の価値観は、『紅楼夢』という作品を通じて、後の世代にまで引き継がれることになりました。

2. 中国哲学の概要

2.1 中国思想の主な流派

中国の哲学は、非常に多様で豊かなものであり、儒教、道教、仏教など、さまざまな流派が存在します。儒教は、孔子を始めとする歴史的な人物たちによって形成された倫理的な体系であり、社会の秩序を重視しています。一方、道教は自然との調和を重視し、「無為自然」という理念を基に、個人の内面の成長を促します。これらの哲学は、曹雪芹の文学に深い影響を与えています。

儒教は、個人の倫理的行動と家族、社会との関係を強調し、特に「孝」を大切にします。この考え方は、曹雪芹の作品『紅楼夢』にも色濃く表れています。登場人物たちの家庭や人間関係のドラマを通じて、儒教的な価値観や人互いの絆の重要性が描かれることが見受けられます。このような背景が、『紅楼夢』における倫理的な葛藤や家族の絆を深く考えさせる要素となるのです。

道教においては、「道」や自然の流れに反することなく生きることが重要視されます。特に、道教が持つ人生観や自然観は、曹雪芹が個人の内面的成長や自我の探求を描く上での土台となっています。道教の考え方は、登場人物たちの内面的な葛藤や精神的成長の物語を通じて、読者に訴えかけてきます。

2.2 儒教と道教の基礎

儒教と道教の二つの流派は、古代中国において非常に重要な役割を果たしました。儒教は社会や家庭における秩序を重視し、苦難や葛藤を克服するための倫理的な枠組みを提供します。儒教の教えは、一人ひとりの人間の行動規範に根ざしており、特に家庭や社会における絆の重要性を強調しています。これに対して道教は、自然と調和して生きることを重視し、内面的な安らぎを得るための方法を提案します。

また、儒教は人間関係における義務や責任に焦点を当てており、特に「仁」や「義」といった概念が中心的な役割を果たします。道教は、逆に個人が内面的な成長を遂げ、自らの「道」を見出すことを目指しています。このような違いが、曹雪芹の作品を通じてどのように表現されているのかは、非常に興味深いテーマです。

これらの哲学的要素は、『紅楼夢』のテーマやキャラクター関係の根底に深く流れています。作品に登場するキャラクターたちは、儒教的な価値観を持ちながらも、道教的な要素をさまざまな形で表現しています。このような相互作用が、彼の作品に多層的な意味を与えることになったのです。

2.3 中国哲学の影響と発展

中国哲学は、時代とともに変遷を遂げながら発展してきました。それぞれの時代における社会状況や文化的背景が、哲学的な思考に影響を与えています。例えば、戦国時代には儒教が政治と倫理の基盤となり、多くの学者たちがその教えを深めました。後の時代には、道教や仏教が中国思想に融合し、新たな哲学的体系を形成しました。

曹雪芹の時代は、清王朝の盛期にあたり、儒教や道教が非常に影響力を持っていました。この時代の哲学は、社会の安定を求める声と、人間の自由や個性を求める声の間で常に葛藤を抱えていました。曹雪芹は、そのような複雑な状況の中で文を書くことによって、哲学的な問いを作品に込めています。

彼の作品を読むことで、読者は中国思想の深さやその影響力を実感することができます。また、曹雪芹の描く人間ドラマは、道教や儒教が持つ対立する要素を映し出しており、これにより彼の作品は時代を超えて多くの人々に愛されています。このように、中国哲学は曹雪芹に限らず、多くの文学作品に根底に流れる重要な要素となっているのです。

3. 曹雪芹の著作『紅楼夢』

3.1 『紅楼夢』の概要

『紅楼夢』は、曹雪芹の代表作として知られ、全120回に及ぶ長編小説です。この作品は、18世紀の中国の貴族社会を舞台にし、家族、愛、希望、失望といったさまざまな人間の感情と経験を描写しています。物語は、主人公である賈宝玉(かほうぎょく)を中心に、彼を取り巻く痴情の錯綜を描くことで、当時の社会や文化に対する鋭い批評を含んでいます。

『紅楼夢』の魅力の一つは、その豊かな象徴性です。登場人物たちは、それぞれ多様な個性を持ち、彼らの行動や言動を通じて多くの倫理的、哲学的なメッセージが込められています。特に、賈宝玉の女性たちとの関係や、その中での苦悩は、作品の根幹を成すテーマの一つであり、彼自身のアイデンティティや幸福を探求している姿が描かれています。

この作品は、その文学的価値のみならず、哲学的な深みも持っており、読者に対して多様な解釈の可能性を提供します。そのため、曹雪芹は中国文学史において特別な地位を占め、彼の作品は今なお広く読まれ続けています。

3.2 主要キャラクターとその象徴

『紅楼夢』には多くのキャラクターが登場し、それぞれが特有の象徴を持っています。賈宝玉は、その中でも最も重要なキャラクターであり、彼の内面的な葛藤は物語全体を通じて描かれています。彼は女性たちとの複雑な関係を持ちながらも、最終的には社会的な期待や義務に対する反発を表現します。宝玉は、当時の儒教的な価値観と個人の自由を求める道教的な思想との狭間で苦しむ姿を通じて、読者に深い印象を与えます。

他の主要なキャラクターとしては、林黛玉(りんたいぎょく)や薛宝釵(せつほうしゃ)が挙げられます。林黛玉は、賈宝玉の愛人として彼との切ない恋を繰り広げます。彼女はその美しさと知性だけでなく、悲劇的な運命を持つキャラクターでもあり、究極的には病に倒れる運命を背負っています。林黛玉の存在は、彼女が木の精霊の化身として描かれることもあり、道教的な自然観や、儚さを象徴しています。

薛宝釵は、賈宝玉のもう一人の愛人であり、彼女もまた異なる象徴を持っています。彼女は賢明であり、家族との絆を重視する儒教的な価値観の具現者として描かれます。しかし、彼女の立場もまた複雑であり、最終的には宝玉との関係に苦しむこととなります。これらのキャラクターたちは、儒教と道教の思想を反映しつつ、彼らの葛藤を通じて物語を展開させています。

3.3 作品における哲学的テーマ

『紅楼夢』には多くの哲学的なテーマが含まれており、特に人間の本質、愛と憎しみ、そして人生の儚さが重要な要素となります。賈宝玉の人生は、道教的な哲学との対話を通じて、彼自身の愛情や人間関係がどのように形成されるかを考察するプロセスとなります。彼は他者との関係を通じて、自らの存在や自己の在り方を見つめ直すことになります。

また、作品における儒教的なテーマも重要です。家庭や社会における義務、特に親子関係や友情は、登場人物たちの行動に対して大きな影響を与えています。賈宝玉とその家族との関係は、儒教の教えがどのように社会に反映されているかを示す良い例です。彼の道徳的な葛藤は、儒教的な価値観が現実の社会に置いてどのように作用するかを問うものです。

これにより、曹雪芹は単なるロマンチックな物語を超えて、人間の感情や価値観の深淵に迫った作品を創造しました。『紅楼夢』は、読者に対してさまざまな解釈の余地を残す多層的な作品であり、その結果として中国哲学の知恵を反映する文学作品としての地位を確立しているのです。

4. 曹雪芹と儒教の関係

4.1 儒教の価値観の影響

『紅楼夢』において、儒教の価値観は非常に重要な役割を果たしています。儒教は、家庭や社会の秩序を維持するための倫理的な枠組みを提供しますが、曹雪芹はその中で登場人物たちが直面する葛藤を通じて儒教への批判と理解を示しています。特に、賈宝玉は儒教的な義務と自己の感情の間で苦しむ姿が描かれており、これが作品全体の深いテーマとなっています。

賈宝玉は、一方で賢明な父や母からの期待に応えようとし、他方では彼自身の感情や欲望に従おうとします。この二重性は、儒教が求める倫理的価値観と、個人の自由や感情との対立を象徴しています。彼の成長物語は、儒教的な枠組みの中での個人の苦悩を浮き彫りにするものです。

また、儒教が重視する「孝」の精神も作品中に大きな影響を与えています。特に家庭内での役割や義務、親子関係の重要性が強調されており、これらは曹雪芹の作品において重要なテーマとなっています。登場人物たちの行動は、儒教的な価値観に影響されており、彼らの選択は常に倫理的なジレンマと向き合っています。

4.2 『紅楼夢』に見る儒教倫理

『紅楼夢』の中で描かれる儒教倫理は、特に家庭や家族の絆を重要視しています。賈宝玉とその家族との関係は、儒教的な価値観の象徴的な反映です。物語の中で、家族の調和を保つことがどれほど困難であるかが示され、特に女性たちの孤独や社会的な圧力が浮き彫りにされています。

重要なキャラクターである林黛玉は、その存在によって賈宝玉の人生に深い影響を与えます。彼女は宝玉にとっての感情的な支えであり、彼女との関係を通じて、儒教における「仁」や「愛」の概念がどのように表現されているかを理解できます。彼女の悲劇的な運命は、儒教的な価値観に対する批判的な視点を持つ作品の一部であり、読者に強い印象を与えます。

また、儒教の教えが時には人間の自由を制約することがあることも、作品中に描かれています。賈宝玉は、家族や社会の期待と自己の欲望との間で悩み続け、特に女性たちとの関係において、彼自身の倫理観が問われることが多いです。このような葛藤が、儒教的な倫理が人間関係にどのように影響するのかを考える材料となっています。

4.3 作品における家庭と社会の絆

『紅楼夢』では、家庭や社会の絆が非常に重要なテーマとされています。儒教が基盤とする家族愛や親子の義務は、作品によって深く掘り下げられます。特に、賈宝玉とその家族との関係は、家庭の絆を強調する一方で、社交界での人間関係にも焦点をあてています。

賈家は名家でありながら、内外の葛藤やドラマの渦中にあることから、家族の絆が試される場面が多く描かれています。彼の家族内での立場や役割、特に親からの期待や責任は、儒教的な観念を裏付けるものとされています。このように、家庭の絆が徐々に崩壊していく様子が、作品の悲劇的な要素として描かれています。

また、家庭の問題だけでなく、社会との関係も同時に描かれています。賈宝玉を取り巻く友人たちとの関係や、恋愛の葛藤は、当時の社会における人間関係の複雑さを示しています。儒教的な価値観が求める道徳や倫理が、どのようにしてそれらの人間関係に影響を及ぼすのかが明らかにされています。こうした視点から見ると、『紅楼夢』は家庭と社会がどのように結びついているのかを考えるうえで非常に重要な作品とも言えるでしょう。

5. 曹雪芹と道教の関係

5.1 道教の精神と自然観

道教は、中国における重要な宗教・哲学の一つで、自然との調和を強調する思想体系です。道教の基本的な理念は「無為自然」と呼ばれ、物事を自然の流れに任せることや、人間が自然の一部であることを意識することが求められます。この道教的な精神は、曹雪芹の作品においても重要な影響を与えています。

道教は、生命や死、存在の意義に関する深い考察を促します。自然を観察し、そこから学ぶことを通じて、人はより深い理解を得ることができるとされています。曹雪芹の『紅楼夢』には、自然の描写や登場人物の内面的な変化に道教的な観点がしばしば表れています。特に、登場人物が自然と調和することで自己を見つめ直し、人生の質を高める過程が描かれているのです。

また、道教が重視する「柔」と「出」も、作品全体に流れるテーマの一環です。賈宝玉は、道教的な自然観と儒教的な厳格さとの間で揺れ動く中で、自身の存在意義を模索し続けます。このような彼の成長は、道教的な視点を通じた人間の自己理解や人生観にリンクしており、哲学的な問いに対して奥深い答えを提供しています。

5.2 『紅楼夢』における道教的要素

『紅楼夢』には、道教の要素が数多く織り交ぜられています。特に、自然との調和や個人の内面的な成長に関する描写は、道教の重要な理念を反映しています。賈宝玉は、人生のさまざまな側面を通じて、自身の道を見出そうとし、道教の理想的な姿を象徴する存在として描かれています。

物語の中で、自然との関係がしばしば描写され、自らの心の内なる葛藤や欲望を理解する鍵となります。たとえば、賈宝玉は自然の美しさに触れることを通じて、周囲との調和を求める姿勢を見せます。このような描写は、道教的な視点から見ると自己の探求と成長に繋がっていることが明らかになります。

また、道教における「気」の概念も、作品中に見られます。この「気」は、宇宙の根源的な力や生命力を意味し、作品中のキャラクターたちの内面的な変化や感情の流れを解説するヒントとなります。賈宝玉の感情の葛藤や、愛する者たちとの関係は、この「気」と関係しながら描かれており、道教の理解を深めるための要因ともなっています。

5.3 道教が描く人生観

道教は、人生を自然な流れとして捉え、その中での「無為」と「柔」を尊びます。この人生観は、『紅楼夢』においても強く反映されており、特に賈宝玉と彼の関係する女性たちとの絆や、家庭の環境に見出される多様な形で表れています。

賈宝玉は、彼自身の感情や他者との関係を通じて、自らの人生観を形成していきます。道教的な視点から彼の行動を捉えると、彼の苦悩や幸福感は、全て自然の流れに従っているものとも解釈できます。このような考え方は、道教が持つ「自我」と「宇宙」への理解を深める手助けとなります。

また、道教の教えは、個人の選択や価値観が社会や家庭に与える影響についても洞察を提供しています。『紅楼夢』は、個々の選択が過去、現在、未来に与える影響を描写することで、道教の教えを生き生きと表現しているのです。このような道教的要素は、読者に対して人生や人間関係の深いメッセージを与えます。

6. 曹雪芹哲学の現代的意義

6.1 曹雪芹哲学と現代中国

曹雪芹の哲学は、現代の中国社会においてもその意義が大いにあります。彼の作品は、歴史的な視点だけでなく、現在の人々が直面している問題に対する深い考察を提供しています。特に『紅楼夢』に描かれる人間の感情や社会問題に関する洞察は、現代に生きる私たちにも共鳴を呼び起こします。

彼の作品を通じて、現代の読者は自己のアイデンティティや人生の目的についての問いを探求することができます。社会や家庭の中での役割、期待、そして自分自身の幸福をどのように見出すのかというテーマは、時代を超えて重要なものであり続けているのです。このため、曹雪芹の作品は、単なる文学以上の存在意義を持っています。

また、曹雪芹が描いた人物たちの内面的な葛藤は、現代人が持つ心理的なジレンマや道徳的な選択に対しても照らし合わせることができます。特に、家庭や友人関係における複雑な感情は、現代の人々にも共通するテーマであり、彼の作品を通じて新たな視点を得ることができるでしょう。

6.2 世界文学における曹雪芹の評価

曹雪芹は、中国文学だけでなく、世界文学にも大きな影響を及ぼしています。その作品『紅楼夢』は、多くの翻訳がなされ、国際的にも評価されてきました。特に物語の深いテーマ性やキャラクターの多様性は、世界各国の読者に感動を与えており、文学研究においても重要な位置を占めています。

特に、彼の作品が果たした役割は、他の文化圏においても影響があり、海外の文学者たちが中国古典文学に触れるきっかけともなっています。このように、曹雪芹の文学は、その普遍的なメッセージによって、国境を越えて多くの人々に受け入れられています。

世界文学の中における曹雪芹の評価は、彼の作品が持つ独自性と普遍性に基づいて構成されています。彼の描く人物たちは、文化や背景は異なれど、誰もが持つ人間的な感情を象徴するものとして描かれており、そのために多くの国の読者に愛され続けています。

6.3 中国哲学と文学の未来への影響

曹雪芹の哲学は、中国の文学や哲学の未来においても大きな影響を与えることが期待されます。彼の作品には、儒教や道教だけでなく、多種多様な哲学的視点が融合しています。このような多面的な思想は、今後の世代にも影響を及ぼし続けるはずです。

現代の作家たちは、曹雪芹の思想を踏まえて、現在の社会問題や文化的価値観を描くことができるでしょう。彼が提示した人間の内面的な葛藤や社会との関わりは、今なお作家たちの創作において重要な要素となることが考えられます。このように、曹雪芹の影響は、文芸界を越え、より広い範囲に影響を与えるものとなるでしょう。

また、曹雪芹が描いたフィクションを通じて、読者が文学を通じてより深い自己理解を得る道が開かれているのです。彼の作品は、未来の文学や哲学の考察の一部として、絶えず再評価され続けるでしょう。このような視点から、曹雪芹の生きた時代は文学だけでなく、哲学の発展にも寄与する重要な時代であることを強調せざるを得ません。

終わりに

曹雪芹と中国哲学の関係を深く掘り下げてみると、彼の文学が多くの思想的要素を内包していることが明らかになりました。儒教や道教の影響を受けながらも、彼は自身の経験を通じて人間の本質や社会問題を鋭く描いています。『紅楼夢』という作品を通じて、彼は現代に生きる私たちに対しても多くのメッセージを送っているのです。

彼の作品は、時間が経てもなお、色褪せることのないテーマを提供し続け、世界中の文学者や読者に影響を与えています。曹雪芹の哲学は、彼自身の人生経験、社会との関わりを通じて形作られ、今後も文学と哲学にわたるさまざまな影響を与え続けることでしょう。このように、彼の存在は文学史においてだけでなく、哲学的な考察においても重要な意義を持つものと言えるでしょう。