徐悲鳴は、中国の文学史において重要な詩人の一人であり、その独特なスタイルと深いテーマ性は後の世代の詩人たちに多大な影響を与えました。彼の作品は、感情豊かな言語と美しい情景の描写が特徴であり、同時代の詩人たちと比較することで、彼の持つ独自の魅力をより深く理解することができます。この文章では、徐悲鳴の生涯や作品の概要、彼の詩の特徴、同時代の詩人との比較、そしてその後の影響について詳しく考察します。より広範な文脈の中で彼の位置づけを理解することは、彼の詩が今日でも重要である理由を明らかにするために不可欠です。

1. 徐悲鳴の概要

1.1 生涯と背景

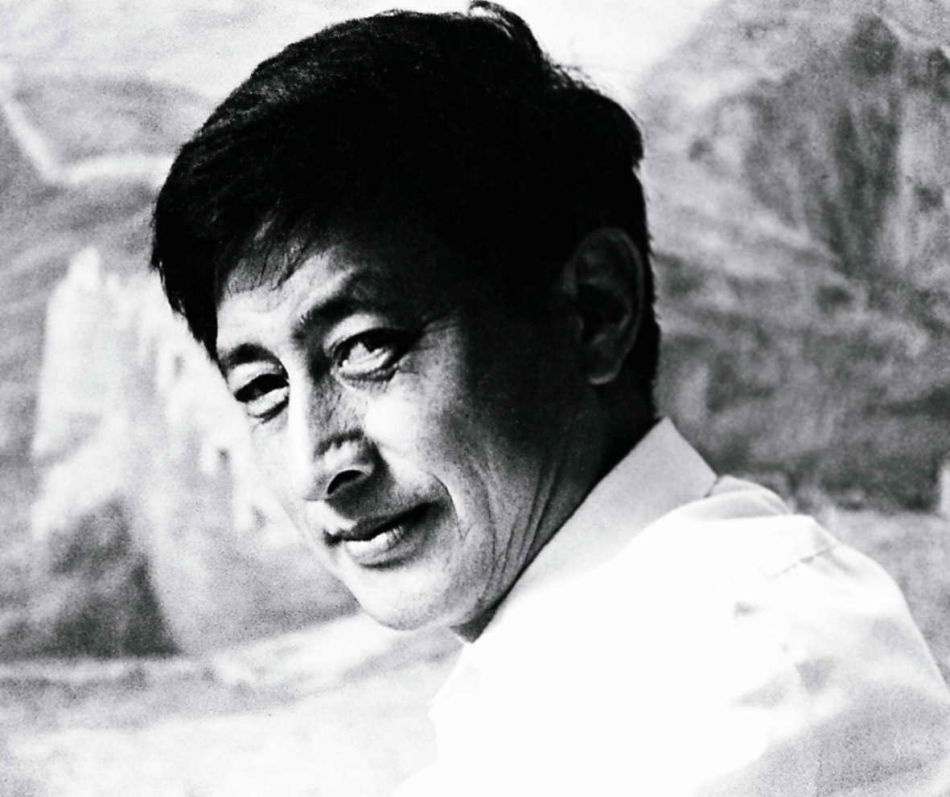

徐悲鳴(Xu Beihong)は、1895年に中国の江西省に生まれ、中国の近代詩において重要な役割を果たした詩人です。彼の生涯は、中国が内戦や社会的な変動を経て近代化を迎える中で展開されました。幼少期から彼は文学と絵画に親しみ、その影響が後の詩作に色濃く現れています。彼は漢詩の伝統を重んじつつ、新しい表現方法を模索し続けました。

彼の教育は北京大学で受け、詩だけでなく絵画や音楽にも精通した多才な人物でした。そのため、彼の作品には時折、絵画的なビジュアル感覚や音楽的なリズムが見られることがあります。また、彼の詩は、家族や故郷への郷愁や社会的な問題への関心を反映しており、個人的な感情と社会的背景が巧みに結びついています。

徐悲鳴は1949年に台湾に渡りましたが、その後の詩と絵画の活動は、彼の文学的影響を続けることに貢献しました。彼の作品は、日本を含むアジア圏の文学にも影響を与え、徐悲鳴を知ることは、現代中国文学の理解において欠かせない要素となっています。

1.2 主要な作品とテーマ

徐悲鳴は、多くの詩を残しましたが、その中でも特に有名なのは『春の詩』や『故郷の鳥』などです。これらの作品では、自然や人々の生活、愛情、別れなどのテーマが扱われています。特に『春の詩』における春の訪れは、希望や新たな始まりを象徴しており、彼自身の生涯との関連も見受けられます。

作品の中で徐悲鳴は、自然の美しさと人間の感情を鮮やかに描写し、それぞれの詩に深い情感を込めています。例えば、『故郷の鳥』では、自らの故郷への愛着と別れが交錯し、自然とのつながりが力強く表現されています。これにより、彼の詩は読者に強い共感を呼び起こし、普遍的なテーマである愛や別れについて考えさせられるのです。

さらに、徐悲鳴は社会的な問題にも関心を寄せ、その視点が多くの作品に反映されています。彼は、日本の侵略や内戦といった歴史的背景を踏まえ、詩を通して平和や戦争の悲惨さを訴えました。こうした社会的・政治的なテーマは、彼の作品が持つ深い意味を与える要素ともなっています。

2. 詩の特徴とスタイル

2.1 言語表現の技法

徐悲鳴の詩は、その言語表現のセンスと技法によって際立っています。彼は、唐詩や宋詩の伝統的な形式を踏襲しつつも、新しい言葉の使い方を試みました。特に、彼は比喩や象徴を多用し、読者に強い視覚的印象を与えることを得意としていました。例えば、『春の詩』の中では、桜の花の開花を用いて人生の儚さと美しさを表現しています。

彼の詩の中での言葉選びは、感情をより強調し、情景を生き生きと描写するための重要な要素です。徐悲鳴は、言葉のリズム感や音の響きにも注意を払い、読者が声に出して詩を読み上げたくなるような魅力を持っています。このような独自のリズムは、彼の詩が他の詩人と差別化されるポイントです。

また、彼の言語は非常に感情豊かで、時折非常に繊細なニュアンスを感じさせます。これにより、徐悲鳴の詩は、多くの人々にとって心を打つものであり、今なお広く読まれ続けています。彼の言語の力は、詩の内容をより深く理解する手助けをするだけでなく、情感を強く伝えることに成功しています。

2.2 感情と情景の描写

徐悲鳴の詩は、その中に描かれる感情や情景の鮮やかさが特徴的です。彼の詩を一読すると、まるでその情景を目の前にしているかのような感覚を覚えます。特に、自然の描写においては、その色彩や匂い、音までもが伝わってくるようで、実際にその場所にいるかのような臨場感があります。

たとえば、彼の『夏の詩』では、蒸し暑い夏の午後、蝉の声が響く中での人々の生活が描かれており、その具体的な状況は多くの人々に共感を呼ぶものです。徐悲鳴の詩は、個人的な感情と普遍的な風景を巧みに結びつけており、結果的に読者に深い感動を与えます。

彼の描写は常に情緒的でありながら、冷静さも兼ね備えています。これは彼が詩を通じて伝えたいテーマが、ただの感情論ではなく、より深い人間の本質や社会への洞察と結びついているからです。徐悲鳴の作品は、読む人に詩の奥深さを考えさせると同時に、感情の美しさをアピールするものとなっています。

3. 同時代の詩人との比較

3.1 李白との比較

徐悲鳴は、中国古典文学における李白の影響を強く受けています。李白は非常に自由な詩を創作したことで知られ、その詩はしばしば自らの感情や情緒を優先させるものでした。一方、徐悲鳴は李白の自由さを吸収しつつも、より社会的・政治的なテーマに目を向けることで、異なるアプローチを取っています。彼の詩には豊かな感情とともに深い社会的意義があり、そういった視点が徐悲鳴の独自性を生んでいます。

また、李白の詩は、しばしば幻想的な自然描写や神秘的な要素を含んでいますが、徐悲鳴の場合は、自然や日常の描写がより具体的で、実生活からのインスピレーションを多く受けています。この点において、徐悲鳴は自然と人間の関係性を深く掘り下げ、時に人生そのものへの哲学的な問いを投げかけることを重視しました。

さらに、李白の詩が多くの人々に感動を与えるのに対し、徐悲鳴はその作品を通じて読者に考察を促す側面があります。彼の詩は「読む」ことから「考える」ことへと読者を誘導し、ただ美しいだけでなく、さまざまな考え方を探求することができるものとなっています。

3.2 杜甫との比較

杜甫は同時代に活躍した詩人で、彼の詩は社会の悲劇や人々の苦悩を描写することに特化しています。杜甫の作品には、貧困や戦争の痛ましい実態が浮き彫りにされており、彼は時に社会批判を行うことで知られています。徐悲鳴も社会問題に関心を持ちましたが、彼のアプローチはより情緒的であり、個人の感情と社会的背景をしっかりと結びつけることに力を入れています。

たとえば、杜甫の『春望』では、国家が乱れている中での個人の悲劇が強調されていますが、徐悲鳴の作品では故郷への愛と別れがもっと個人的なスケールで描かれるのです。彼は家庭や故郷の問題を取り上げることで、普遍性を見出すとともに、読者が共感しやすいテーマを扱いました。その結果、彼の詩はより親しみやすく、幅広い読者に受け入れられるものとなったのです。

さらに、杜甫が写実的な視点を持つのに対し、徐悲鳴の詩は、詩的な表現や比喩が豊かで、幻想的な要素も取り入れながら人間の感情を探求します。このことが、徐悲鳴の詩を特別なものとし、彼の文学的遺産をより価値のあるものにしているといえるでしょう。

3.3 その他の詩人との違い

徐悲鳴は、李白や杜甫に限らず、他の詩人たちとも異なる点が多く見られます。たとえば、白居易は社会問題に対する社会的な視点を持ちながらも、より平易な言葉を使った詩を書くことで知られていますが、徐悲鳴は言語に対するこだわりが強く、彼の作品には時に難解な表現も見受けられます。徐悲鳴の詩は、その深い意味を読み解く過程が非常に魅力的であるため、読者に考え続けることを促します。

また、孟郊のような詩人は、道徳的なメッセージを強く持ちながら詩を作りましたが、徐悲鳴は美と感情の探求を重視し、比喩的な表現を取り入れることで、自らの内面の探求を行っています。この点において、徐悲鳴は純粋な感情表現に重きを置いており、それが彼の詩の独自性となっています。

さらに、徐悲鳴の作品は、歴史や当時の社会情勢を深く反映させており、読む者にさまざまな視点を提供しています。彼の詩は単なる風景や感情の描写ではなく、当時の中国社会における問題を反映し、文学とは何かという問いを皮肉混じりに問うものともなっています。

4. 徐悲鳴の影響

4.1 その後の文学への影響

徐悲鳴は、その独自の詩風によって、後の詩人たちに大きな影響を与えました。彼の作品に現れる清新な表現と感情の深みは、多くの現代詩人たちによって受け継がれています。特に、彼の自然との関係性や人間の感情の探究は、多くの詩人にインスピレーションを提供したと考えられています。

徐悲鳴の詩は、表現が豊かであるため、後世の詩人たちに新しい視点をもたらす役割を果たしました。例えば、彼の作品を通じて感情を直截に表現するスタイルは、現代詩においても広く見られる傾向です。また、彼の詩的技法や内容は、特に日本や韓国、新興国の文学においても影響力を持ち続けています。

さらに、徐悲鳴は自らの社会問題に対する意識を作品に反映させたことが評価され、多くの詩人が彼の影響を受けて社会的なテーマを扱うようになりました。彼が先駆者となったことで、詩は単なる美的表現から、社会的なメッセージを持つ重要な文学形式へと進化したのです。

4.2 現代詩人との関係

現代の詩人たちの中にも、徐悲鳴の影響を受けている作家が多数存在します。彼らは、徐悲鳴の作品から、感情の深みや自然との結びつきを学び、それらを自らの詩作に取り入れることで新しい作品を生み出しています。徐悲鳴の詩は、今日の文学界においても価値ある研究対象とされており、彼の独自な感受性や視点を再評価する動きが広がっています。

特に、徐悲鳴が描いた人間と自然の関係性は、現代の環境問題を背景にしても新実験的な視点となっています。彼の描写技法は、詩を通じて自然災害や環境保護についての意識を高めるための手法として利用されることが増えており、社会問題に対する感受性を持つ詩人たちは、彼の影響を強く受けているといえるでしょう。

また、徐悲鳴の作品の現代的解釈がなされることによって、新しい形の詩が創り出される土壌も整ってきています。彼の詩を引用しながら、独自の声を持った現代詩人たちが新たな表現を試みる様子は、この詩人の遺産が今後も継承されていくことを示唆しています。

5. 結論

5.1 徐悲鳴の詩が今日にもたらす意義

徐悲鳴の詩は、今日の文学や文化においても非常に重要な意義を持っています。彼の作品は、ただ美しい詩的表現だけでなく、深い社会的・文化的なコンテクストを持っており、現代の読者にも強いメッセージを伝えています。彼の詩を通じて、中国古典文学や歴史を理解することで、国や文化を超えた共感が生まれるかもしれません。

また、彼の詩は、個人的な感情と普遍的なテーマの融合が素晴らしく、今日の社会でのアイデンティティの探求や、人間同士のつながりの重要性に触れるきっかけを与えてくれます。徐悲鳴の作品を読むことは、過去と現在をつなぐ架け橋を見つけることにもつながります。

5.2 今後の研究の方向性

徐悲鳴に関する研究は今後も続いていくべき重要なテーマです。彼の多角的な視点や独自の表現方法に対する探求は、より深い文学研究が促進されることを期待させます。また、現代詩との比較や国境を越えた文学的交流を通じて、徐悲鳴の詩が持つ普遍的な価値が再評価されることが望まれます。何よりも、彼の作品を通じて得られる新しい洞察や表現方法は、未来の詩人たちに多大な影響を与えることでしょう。

このように、徐悲鳴の詩は幅広いテーマを持ち、その魅力はさまざまな形で現れています。彼の影響は今も新しい詩人たちにインスピレーションを与え続けており、今後の研究や探求が求められる重要な存在であると言えます。